- Дома с душой на Русском Севере. Потрясающие деревянные избы одной из самых красивых деревень Архангельской области

- Русский Север. Архангельская область

- «Дом-комплекс»: как были устроены жилища поморов

- Содержание

- Как был устроен дом-комплекс помора

- Система отопления и вентиляции

- Конструктивные элементы

- Выводы

- Дома Русского Севера (46 фото)

Дома с душой на Русском Севере. Потрясающие деревянные избы одной из самых красивых деревень Архангельской области

Русский Север. Архангельская область

Во время северной экспедиции по Архангельской области мы проехали несколько тысяч километров. Я с огромным удовольствием писала про все те удивительные места, которые нам удалось увидеть. Даже хештег специальный для своего канала завела # архангельск-podmoskva

Там такие потрясающие деревни, в которые очень хочется приехать снова. Не хватило мне, не насытилась древностью. Не скрою, моя самая большая любовь и открытие прошлого года — это удивительная Кимжа . Настолько сильно она запала мне в душу, что практически постоянно вспоминаю её улочки. И дома.

Шикарные деревянные избы, сохранившиеся силами потомков тех, кто их когда-то возводил на берегу красавицы-Мезени, сильными руками настоящих северных мужиков и тёплыми сердцами хозяюшек, оберегающих тот уют и быт, что им достался в наследство от бабушек и дедушек.

Мне вообще кажется, что только на Русском Севере можно полюбоваться в полной мере такими красивыми деревеньками и старинными домиками.

Едешь, едешь, долго едешь — там же между населёнными пунктами расстояния приличные, лес кругом, реки красивые, просторы нереальные. А потом вдруг оказываешься в другом миру, словно на столетие или два назад проваливаешься в какой-то чудо-машине времени. Места живописные кругом, в каждый дом заглянуть охота.

Там не прячут красоту под сайдинг и за высокие заборы, она доступна и притягивает тем самым ещё больше. Впечатляющие виды, самобытная архитектура и особенная атмосфера. Недаром эти места любят режиссёры разные — и декораций не надо, кругом одни жемчужины. Те самые деревни с потрясающими пейзажами вокруг.

Северные деревни — это пример всем нам. Пример того, как надо относиться к своей истории, как надо чтить память предков и хранить для будущего поколения ценности, передаваемые из поколения в поколение.

Вот так идёшь мимо одного — одна история. В буйной фантазии, способной рисовать красочные истории практически молниеносно, проскальзывают какие-то сюжеты.

Думаешь, вот бы заглянуть на минуточку, пообщаться с хозяевами, подержать в руках что-нибудь старинное. То ли корни какие-то древние во мне взыграли, то ли обыденность серых улиц современного пыльного города настолько утомили, что вот этого всего не хватает. Покоряют эти края памятниками деревянного зодчества, сохранившимися древними церквями, рублеными домами, до сих пор живущими традициями.

А поживи там, а попробуй вкус той жизни. Суровой северной жизни. С лишениями и проблемами. Сложно ведь. Не каждому под силу. Да я-то всё понимаю. Мне бы хотя бы на лето где-нибудь в такой Кимже пропасть. Устала я что-то, пора за новой красотой ехать!

А ещё хочется полей, сена и ночей под звёздным небом. И не в палаточном выезде где-то на обустроенной турбазе, а в настоящей деревне. Истосковалась что-то я по природе и красотам российским. Пора готовить путешествия очередные.

Вот такая красота! Понравилось? Тогда не пожалейте лайк и подписывайтесь на мой канал , здесь уже много интересного, а впереди ещё больше. Спасибо, что прочитали до конца.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/podmoskva/doma-s-dushoi-na-russkom-severe-potriasaiuscie-dereviannye-izby-odnoi-iz-samyh-krasivyh-dereven-arhangelskoi-oblasti-5f02f92dbfae566d3f005384

«Дом-комплекс»: как были устроены жилища поморов

Чем дальше, чем чаще обращаемся мы к строительной мудрости наших предков, умевших комфортно жить в согласии с собой и природой, используя для отопления и вентиляции технологии, которые и сегодня удивляют своей красивой технологичностью.

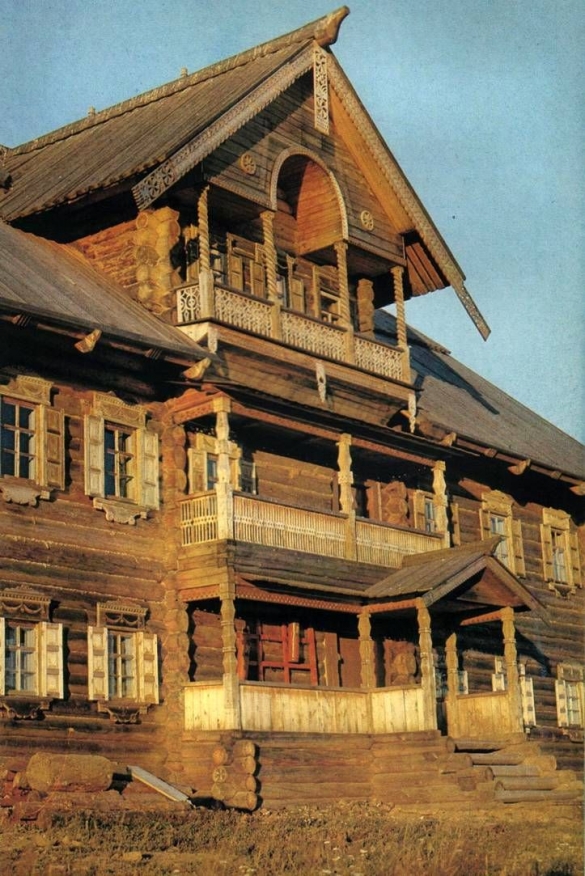

Села Русского Севера всегда заметно отличались от остальных российских деревень: строгая красота фасадов, основательность и функциональность всех построек… Суровый климат заставлял ставить во главу угла теплосбережение: так появился теплый и крепкий комплекс «дом-двор», в котором жилье и хозпостройки были накрыты общей крышей.

В этой статье мы расскажем, как были устроены дома поморов, как они отапливались и как украшались.

Содержание

- Устройство дома-комплекса

- Конструктивные элементы дома поморов

- Система отопления и вентиляции в доме поморов

- Интерьер домов Русского Севера

Как был устроен дом-комплекс помора

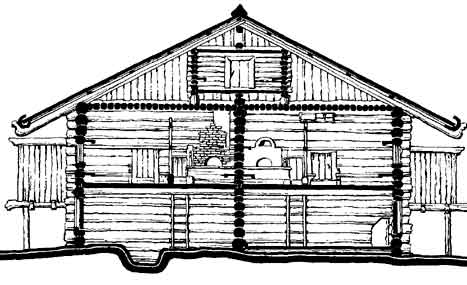

Для жизни на суровом Севере поморы строили даже не дома, а целые комплексы, которые объединяли под одной крышей дом и хозяйственные постройки. Исследователи Русского Севера выделяли два вида такого жилья (они были наиболее распространенными)

- Двухъярусный дом-двор: изба на высокой подклети и двухэтажный двор, в котором ворота и ввоз соединены одной крышей;

- Одноярусный дом-двор под крышей на невысокой подклети.

Почти все дома поморов стояли на высоких подклетях. Подклеть фактически была первым этажом. В высокой подклети устраивали амбар, или зимнюю избу, или хлев для скота, в низкой делали погреб. Дома на берегах больших северных рек дополнительно укреплялись свайными сооружениями: заплотами или тынами.

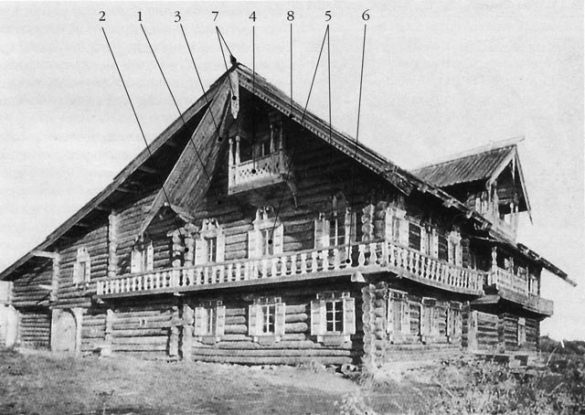

1 — бревенчатая стена; 2 — стыки стен; 3 — значительный вынос крыши на фасаде; 4 — балкон, фронтон, крыльцо, вход; 5 — окна со ставнями; б — галерея-гульбище; 7 — полотенце, конек; 8 — причелина.

Почти все поморы были зажиточными и грамотными. Они много работали на себя, занимались и промыслыми, и строительством, и сельским хозяйством, поэтому в каждой усадьбе было много хозяйственных построек. Дворы были большими, на них размещались:

- поветь с сеновалом,

- помещения для скота,

- помещения для строительства мореходных судов,

- помещения для сушки сетей,

- огород,

- погреба,

- амбары для хранения зерна.

За пределами усадьбы строили только баню – обычно на берегу водоема – мельницы, различные коптильни и салотопни и промысловые склады на сваях.

Треугольный фронтон дома накрывался двускатной крышей с большими свесами. Дом объединялся с хозяйственными постройками крытыми переходами (в них тоже делали кладовые) и лестницами, весь этот комплекс накрывался или удлиненным скатом крыши дома, или для хозпостроек делали отдельную односкатную крышу. Все хозяйственные постройки возводили так же прочно и на века, как дом. Обычно они тоже были двухэтажными, и пристраивались к дому коробом (продолжая его) или «глаголем» (смещенными в сторону).

Самой важной из хозяйственных построек была поветь (второй этаж хозяйственной части комплекса). Там устраивали сеновал и хранили весь инвентарь, необходимый в промысловом и крестьянском труде. Отдельно в повети выстраивалась кладовая, в которой хранили разные предметы из домашнего обихода.

С улицы в поветь был отдельный въезд, его называли взвоз – настил из тонких бревен, по которому на лошадях завозили сено, тяжелые бочки, доски. Взвоз заканчивался площадкой и двустворчатыми воротами в поветь. Эти ворота всегда архитектурно рифмовались с главными воротами дома: и те, и другие украшались порталом из тесаных плах одинаковой формы.

Амбары для зерна поднимали на камни или «ножки» из толстых бревен. Позже исследователи Русского Севера восхищались выразительностью этих построек: массивность амбаров подчеркивалась маленькими окошками и дверьми (кстати, двери в амбарах были двойными; за обычными сплошными делали еще маленькие, решетчатые, из оструганных планок – специально для проветривания).

Сам дом состоял из избы с большой русской печью и дополнительных помещений: горницы, повалуши (еще одной горницы, где летом спала вся семья), вышки-светелка, нередко с балконом, высокого крыльца под крышей. От хозяйственной части дом отделялся переходом, воздух в доме помора всегда был свежим, запахи скотного двора в него не проникали. В некоторых районах делали еще и зимнюю избу с отдельной печью – это была отдельная пристройка или часть дома, обычно в подклете.

Система отопления и вентиляции

Зимой жизнь поморской семьи была сосредоточена в избе, рядом с печью. Поморы ставили ее не вплотную к углу, а на некотором расстоянии, в запечье хранили кухонную утварь, вешали умывальник. До ХIХ века избы топили «по-черному»: сбоку от печки делали воловье окно с задвижкой, а над ним – дымник, деревянную вытяжную трубу. Печь ставили на высокий и массивный фундамент, или опечек, который закладывали в подклети. Чем выше был опечек, тем лучше.

Если опечек был невысоким, дым из устья печи стелился низко, и когда ее топили, приходилось открывать не только воловье окно, но и дверь – только так дым уходил в дымник, ценой постоянных сквозняков и детских простуд.

К середине ХIХ веку поморы почти полностью перешли на топку «по-белому». Новая система отопления была устроена мудро, с упором на теплосбережение: дым из печного устья уходил в кирпичный патрубок над шестком, шел по борову, который горизонтально проходил по чердаку, и только потом уходил в вертикальную трубу. Боров удерживал тепло, делал тягу слабее, а горение – медленнее, предотвращал пожары (искры пламени не вылетали наружу), и к тому же защищал печь от осадков.

Конструктивные элементы

Свои дома-дворы поморы ставили на фундамент из гранитных валунов. Строили – только из зимней древесины, тесаных крепких смолистых сосен. Избы рубили «в обло» — торчащие концы бревен в углах дополнительно утепляли постройку, а их еще и «обтяпывали» топором, чтобы закрыть поры дерева. На продольные пазы между бревен укладывали вычесанную коноплю или лен, а на них – сухой мох. Получалась замечательная защита от холода и ветра, а летом в таком доме всегда было прохладно.

Благодаря потайным пазам и врубкам бревна прилегали друг к другу так плотно, что между ними нельзя было просунуть лезвие ножа.

Пол (как мы помним, он был поднят над землей на высоту подклети) был двойным, а между черным и чистовым полами засыпали землю.

Потолок тоже утепляли: в верхний венец сруба врубали матицу, на нее настилали горбыли, оставляли для просушки, потом промазывали и заливали сверху густым раствором глины, смешанной с песком. На этот слой укладывали мох с сухими листьями и грубо обработанными стеблями льна, сверху засыпали землей. Чистовой потолок подшивали к стенам и матице на некотором расстоянии от чернового, получалась воздушная прослойка, которая удерживала тепло.

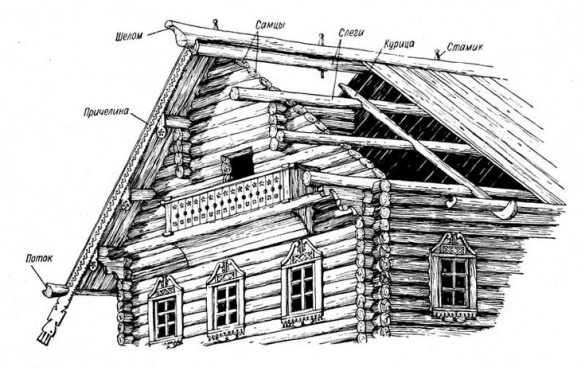

Отдельно стоит остановиться на крыше – ее поморы довели до совершенства с точки зрения теплосбережения и защиты от осадков. Важно, такая что крыша могла выдерживать очень толстый слой снега.

На схеме видно, что деревянные крючья – курицы удерживали водосточные трубы, выдолбленные из бревен. Эти трубы, или, как их называли, потоки, были гидроизолированы – изнури они в два ряда выкладывались тесом, а между ними – берестой.

И даже все эти знаменитые поморские «деревянные кружева», резные полотенца и причелины, которые кажутся сугубо декоративными элементами, защищали крышу от влаги.

В домах поморов всегда было так чисто и нарядно, как будто они приготовились к большому празднику. Во многом такое ощущение праздничности достигалось внутренней отделкой: гладкие бревенчатые стены от пола и до середины высоты помещения были обшиты гладко оструганными плашками «в дорожку» или «в елочку», печь расписана, пол устлан красивыми домоткаными дорожками.

Радовала глаз массивная мебель: стол на резных тяжелых ножках, с тяжелой столешницей, резные полки вдоль стен. На полках стояла великолепная глиняная соловецкая посуда, а то «корабельная», которую привозили ан кораблях из Голландии. Медная посуда была всегда начищена до блеска. В горнице стояла кровать с пирамидой подушек, горка с безделушками и книгами, на окнах – комнатные растения, даже лимонные деревца не были редкостью.

Выводы

Дома поморов были лучшим ответом на вызовы северного климата. Они позволяли не просто выжить, они позволяли жить с большим комфортном и достоинством. Мудрое устройство дома было отражением всего мудрого устройства жизни на Русском Севере – не зря поморы жили подолгу и до глубокой старости сохраняли хорошее здоровье и ясный ум.

На FORUMHOUSE вы можете почитать, как были устроены жилища долгожителей Алтая, Якутии и Абхазии, посмотреть фотоотчет по строительству дома из легкого самана, узнать, в чем отличие русского сруба от норвежского и канадского.

Посмотрите наше видео, которое рассказывает о «лубяной избушке» — доме, отделанном дранкой.

Источник статьи: http://www.forumhouse.ru/journal/articles/9289-dom-kompleks-kak-byli-ustroeny-zhilisha-pomorov

Дома Русского Севера (46 фото)

В Вологодской области встречается особенный тип деревенских домов, который больше не встретишь в России. Главной отличительной чертой этих домов является суровость и монументальность. Сегодня мы отправимся в заброшенные деревни Русского Севера и узнаем, чем же их дома уникальны.

Основа — деревянный сруб — он хорош своей первозданной силой, естественной, природной красотой, простым ритмом могучих венцов. Попробуйте, прикройте их каким-либо причудливым узором, аккуратно распиленными досками, штукатуркой или краской — и сразу пропадет всё очарование. Именно отсутствие богатого внешнего убранства придаёт этим домам своеобразную уникальность.

Начну свой рассказ из северо-восточной части Вологодской области. Здесь, на берегу речки Нутренки, расположились две деревни Никольская и Большая со своими никольско-большими домами. По словам старожилы большинство домов были перевезены сюда из северной глубинки. И, действительно, в соседних деревнях нет таких огромных бревенчатых домов. В советские годы тут располагалось крупное хозяйство, был сельсовет, клуб, школа и прочее.

Первым встречает нас этот огромный двухэтажный дом с крупной светёлкой. При чём, это не один, как может показаться на первый взгляд, дом, а две избы — два самостоятельных бревенчатых сруба, плотно прижатых друг к другу и имеющих общую крышу.

Концы брёвен на углах прикрыты филенчатыми лопатками, украшенными накладной резьбой.

Следующие два дома по соседству не менее огромные и также имеют тип избы-двойни, под одной трёхскатной кровлей и светёлкой. Из внешнего убранства здесь лишь у одного дома накладная резьба на угловых лопатках. В этих домах ещё есть жизнь.

Далее виднеется опять же здоровенный двухэтажный дом с пристроенными позади сенями. На Севере отдельно от жилья ставили лишь амбары, бани да гумна, а хлева и повети были задней частью русского дома. Это позволяло крестьянину вести хозяйственные работы в ненастную погоду (частую для тамошних краёв) не выходя на улицу.

Это дом пятистенок с перерубом по центру. Из декора лишь то, что обшит и крыт тёсом.

Эта изба меньше по размерам, но всё равно крупнее домов Средней полосы. Как видно, дом стоит на подклете из 8-9 венцов, крыша крыта тёсом, как стены и светёлка. Совсем не декорирован (разве что карниз). Скорее всего, хозяева были не столь зажиточными.

Прям рядышком снова пример двойной избы, каждая из которых покосилась в свою сторону, что создаёт ощущения расползающегося дома. Точнее так и есть на самом деле. А вот светёлочка здесь, не в пример стенам, очень искусно и нарядно украшена резьбой.

Натыкаемся на застывший артефакт — трактор «Казахстан» годов так , наверное, 60-х.

Домов здесь очень много. Все охватить — уйдёт весь отчёт, а я собираюсь показать и другие места, поэтому ещё парочка кадров и отправимся в другие деревни.

«Здесь был Сельсовет»…

Россия — она такая.

Наш бэтмобильчик прям затерялся среди эдаких домин.

Покидаем деревню Большую (на картах), она же Никольская (на указателе). Следующей серией снимков я представлю немного домов полностью заброшенной деревни Ново, расположенной по другую сторону от Вологды — на Белозерской гряде, на берегу реки Тойца.

Дома более приземистые и не столь выразительные, как предыдущие. Но также же на подклете, пятистенки. Правда, светёлок здесь уже нет. Где-то чердачное окошко, а в доме, что ниже, больше смахивает на мансардное окно. Его даже декорировали.

Другой дом вытянутой формы со входом по середине через какое-то немыслимое высокое крыльцо.

Я не уделяю внимание внутреннему интерьеру домов по причине того, что его там нет.

Из интересных находок были лишь вот эти явно старинные кованые большущие сундуки.

И даже корзинки здесь плетённые ручной работы.

Последний житель обитал тут ещё в 1995 году. Продолжая движение по Белозерской гряде, покидаем и эту деревню.

А сейчас мы в деревне Ульянкино с её крайним ну очень колоритным домом. Отделка, правда, у дома нашего времени.

Видно, как много труда было вложено в оформление дома. Замок сбит, проходим внутрь.

На столе записка с просьбой не гробить дом.

С этого фасада прям лоджия наверху.

Недалеко на этом же участке другое творение рукастого хозяина — «охотничий» домик с теплицей и загончиком для зверушек.

Темнеет, но мы успеваем осмотреть ещё пару деревень с их северными домами. Это, по-моему, уже деревня Буброво.

Как обычно, передняя часть дома для жилья, вторая половина для домашних животных и запасов корма.

И в советские годы тут не пошикуешь, а сейчас и подавно. Вот и осталось, что бросать эти всё ещё крепкие дома.

Хоть и складно дома рублены, да как жить, когда дорог нет, транспорт ходит два раза в неделю и вся инфраструктура исчезла.

В этой деревне дома уже крыты шифером. Вроде и дом совсем простой, но что-то есть в этой простоте.

Ну и напоследок немного позитива — деревня Артюшино, где ещё не всё потеряно, хотя все тенденции к этому.

Странный и очень старый мега-домина в десять стен. То ли для рабочих, то ли… сам не знаю для кого.

Два представителя разных эпох и оба в забытье. А нового и нет ничего!

Недострой, кстати, очень глобальный. Здание для деревни колоссальных размеров. Интересно, что здесь должно было быть.

А это «Бубровская» школа с постаментом В.И. Ленина. Год основания школы 1878! В ней обучались два Героя Советского Союза: Малоземов Иван Прокопьевич (в 21 год, февраля 1942, ушёл на фронт, в марте 1943 погиб в Сталинграде) и Александр Михайлович Никандров (в 1941 направлен на Северный флот, где служил до изгнания гитлеровцев, затем участвовал в советско-японской войне 1945 года).

Удивительно хорошо благоустроенный и поддерживаемый в порядке «Парк Победы».

«До последнего вздоха они оставались Отчизне верны. Край Родной навсегда сохрани имена, не пришедших с войны».

Воинам Артюшинского сельсовета, отдавшим жизнь за Родину…

На этом наше зимнее путешествие по русским деревням Вологодчины подошло к концу.

Источник статьи: http://nlo-mir.ru/giblzone/26326-doma-russkogo-severa-46-foto.html