Вычисление относительной влажности воздуха

Психрометрический метод вычисления влажности основан на том, что разность температур сухого и смоченного термометров зависит от влажности воздуха.

Погрешность вычисления влажности состоит из двух составляющих: погрешности измерения температуры и погрешности вычисления влажности по результатам измерения температуры.

Если посмотреть на любую психрометрическую таблицу, в которой температуры указаны с точностью до 0,1 °С, то можно увидеть, что при влажности около 70% погрешность измерения разности температур сухого и мокрого термометров 0,2 °С приводит к ошибке вычисления влажности 2%. При больших значениях влажности влияние погрешности термометров уменьшается, при меньших увеличивается.

Поэтому при измерении влажности психрометрическим способом следует обращать особое внимание на точность измерения температуры.

Основная психрометрическая формула выглядит следующим образом:

F= [E´ A (t-t´) P]/e,

e — максимальная упругость водяного пара при температуре сухого термометра;

E´ — максимальная упругость водяного пара при температуре мокрого термометра;

A — постоянная психрометра, зависит от скорости потока;

P — атмосферное давление, принимается равным 1000 гПа= 100000 Па;

(t-t´) — разность показаний сухого и мокрого термометров.

Эта формула позволяет получить точное значение относительной влажности. Как видно из формулы, на результат вычисления, кроме температур оказывают влияние давление и коэффициент, зависящий от скорости потока.

Для примера примем Тс=20,0 °С Тм=16,5 °С.

| Истинное значение | Народная формула | Диаграмма аспирационного психрометра | Таблица гигрометра ВИТ-2 | |

|---|---|---|---|---|

| Значение | 64% | 65% | 70% | 67% |

| Ошибка | 1% | 6% | 3% | |

| Причина ошибки | Неточность формулы | Не введены поправки на скорость потока | Не введены поправки на скорость потока |

Будем считать, что давление в камере выращивания равно нормальному атмосферному давлению и составляет Р=1100 гПа. В камерах выращивания вешенки рекомендуется создавать воздушный поток v=0,2 м/с. При таких условиях истинное значение относительной влажности воздуха будет равно 64%.

Грибоводы применяют различные способы определения влажности по показаниям сухого и мокрого термометров.

Самый простой способ оценки: от 100% вычесть разность показаний сухого и мокрого термометров, умноженную на 10. Этот способ очень хорошо работает при высоких значениях влажности, нормальном давлении, скорости потока 2 м/с, температуре воздуха от 15 °С до 18 °С. При других условиях этот «народный» способ дает ошибку. В нашем примере Rh = 100-3,5*10 = 65% — ошибка вычисления 1%.

Другой популярный способ определить влажность по психрометричесой таблице или диаграмме. Широко распространено ошибочное мнение, что психрометрическая таблица едина и всегда одинакова. На самом деле психрометрические таблицы составляются для различных типов гигрометров и психрометров с учетом конструктивных особенностей термометров и скорости потока.

Например, по диаграмме аспирационного психрометра относительная влажность составит 70% — ошибка больше, чем при народном способе. Ошибка в 6% объясняется тем, что диаграмма, как указано в руководстве по эксплуатации этого прибора, рассчитана для скорости потока 2м/с.

По таблице гигрометра ВИТ-2 относительная влажность воздуха составит 67%. Ошибка в 3% объясняется тем, что психрометрическая таблица гигрометра ВИТ-2, как указано на лицевой панели этого прибора, рассчитана для скорости потока 0,5 до 1,0 м/с. Приборы нашего производства с функцией вычисления влажности позволяют ввести в память прибора параметр «скорость потока».

Для измерения скорости потока воздуха используются анемометры. Измерение скоростей потока менее 2 м/с возможно только дорогими цифровыми анемометрами. Сравнительно недорогие механические анемометры работают в диапазоне 2 -10 м/с.

Грибоводам, не имеющим анемометра, мы рекомендуем установить параметр «скорость потока» таким, чтобы показания прибора и образцового влагомера стали одинаковыми.

Источник статьи: http://mushroom-climate.com/ru/articles/calculation-of-relative-humidity

Погода и климат

В атмосферном воздухе всегда имеется водяной пар, содержание которого меняется по объему в пределах от 0 до 4 %. Содержание водяного пара в воздухе характеризуется различными величинами.

Абсолютная влажность q, или плотность водяного пара — количество водяного пара в одном кубическом метре воздуха в граммах.

Упругость (давление) водяного пара e, содержащегося в воздухе выражается в гектопаскалях (гПа).

Упругость насыщения E — максимально возможная упругость водяного пара при данной температуре (гПа).

Относительная влажность f — процентное отношение упругости водяного пара e, находящегося в воздухе, к упругости насыщения E при данной температуре.

Дефицит влажности d — разность между максимально возможной при данной температуре упругостью водяного пара (упругостью насыщения) и фактической упругостью водяного пара.

Точка росы — температура, при которой водяной пар, находящийся в воздухе, достигает состояния насыщения.

Основным методом для измерения влажности воздуха является психрометрический. Определение влажности этим методом осуществляется по показанию психрометра — прибора, состоящего из двух термометров с ценой деления 0,2°. Резервуар одного из термометров (в психрометрической будке — правый) плотно обертывается кусочком тонкой ткани, конец которой опускается в стаканчик с дистиллированной или дождевой водой. Стаканчик закрывается крышкой с прорезью для батиста. С поверхности резервуара смоченного термометра происходит испарение, на которое затрачивается тепло. Сухой термометр показывает температуру воздуха, а смоченный — свою собственную, зависящую от интенсивности испарения воды с поверхности резервуара. Чем больше дефицит влажности, тем интенсивнее будет происходить испарение и, следовательно, тем ниже будут показания смоченного термометра. Для удобства определения влажности воздуха по разности показаний двух термометров составлены психрометрические таблицы. Таблицы рассчитываются по основной психрометрической формуле:

где E’ — максимальная упругость водяного пара при температуре испаряющей поверхности, A — постоянная психрометра, обычно принимается равной 0,0007947; P — атмосферное давление, принимается равным 1000 гПа, (t — t’) — разность показаний сухого и смоченного термометров.

Наблюдения по психрометру. Отсчеты по термометрам должны проводиться как можно быстрее, так как присутствие наблюдателя вблизи термометров может исказить их показания. Наблюдения проводятся при любой положительной температуре воздуха, а при отрицательной — только до -10°, так как при более низкой температуре результаты наблюдений становятся ненадежными. При температуре воздуха ниже 0° кончик ткани (батиста) на смоченном термометре обрезается; батист смачивается за полчаса до наблюдений, погружая резервуар термометра в стаканчик с водой. При отрицательной температуре воздуха вода на батисте может быть не только в твердом состоянии (лед) но и в жидком (переохлажденная вода). Учет агрегатного состояния воды на резервуаре смоченного термометра весьма важен, так как максимальная упругость водяного пара, входящая в психрометрическую формулу, над водой и льдом различна. По этой же причине при отрицательных температурах показания смоченного термометра при 100 %-ной влажности выше, чем сухого. В этом случае водяной пар над поверхностью льда пересыщен, происходит его намерзание на резервуар с выделением тепла.

При температурах ниже -10° велика погрешность определения влажности воздуха психрометрическим методом. При низких температурах влажность воздуха измеряется с помощью волосяного или пленочного гигрометра.

1. Сухой термометр показывает 10,4°, смоченный — 8,1°. Округляем показания сухого термометра: 10,0°. Находим разность показаний: 2,3°. По таблице определяем влажность воздуха: 71 %.

2. Сухой термометр показывает -3,5°, смоченный -3,4° (лед). Округляем показания сухого термометра: -4,0°. Находим разность показаний: -0,1°. По таблице определяем влажность воздуха: 99 %.

3. И, наконец, пример расчета относительной влажности воздуха по основной психрометрической формуле, без использования таблиц. Пусть сухой термометр показывает 15,0°, а смоченный показывает 12,5°. По таблице Насыщающая упругость водяного пара над поверхностью воды при различных температурах находим значения E=17,042 гПа (для 15,0°) и E’=14,485 гПа (для 12,5°). Разность показаний термометров t — t’ = 2,5°. Подставляем все значения в формулу и находим упругость (давление) водяного пара e, содержащегося в воздухе: e = 14,485 — 0,0007947*(15,0 — 12,5)*1000 = 12,498 (гПа). Находим относительную влажность воздуха f = (e / E)*100%. f = (12,498 / 17,042)*100% = 73 %.

Как видно из примера 3, можно обойтись и без объемных психрометрических таблиц. Более того, при расчете влажности воздуха по основной психрометрической формуле, учитывается значение атмосферного давления, поэтому результат будет более точным. Однако и в этом случае нам пришлось пользоваться таблицей насыщающей упругости водяного пара для различных температур. Все дело в том, что насыщающая упругость водяного пара зависит от температуры по такому сложному закону, что формула, которой описывается эта зависимость, очень громоздкая и совершенно неприменима на практике.

Примечание: для удобства использования рекомендуется импортировать таблицы в Excel.

Источник статьи: http://www.pogodaiklimat.ru/table.php

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА

При гигиенической оценке влажности воздуха используются следующие ее характеристики: абсолютная, максимальная, относительная влажность; физический дефицит влажности и др.

Влажность воздуха зависит от содержания в нем водяных паров. В практике чаще всего для характеристики влажности воздуха пользуются значениями относительной влажности и дефицита насыщения воздуха водяными парами.

Абсолютная влажность — упругость (парциальное давление) водяных паров, находящихся в данное время в воздухе, выраженное в миллиметрах ртутного столба.

Максимальная влажность – упругость водяных паров при полном насыщении воздуха влагой при данной температуре.

Относительная влажность – отношение абсолютной влажности к максимальной, выраженной в процентах (т.е. насыщение воздуха водяными парами в % от максимально возможного)

Дефицит насыщения (физический дефицит) – разность между максимальной и абсолютной влажностью.

Приборы, используемые для определения влажности, называются психрометрами. Бывают станционные психрометры (Августа) и аспирационные (Ассмана).

Психрометр Августа состоит из двух спиртовых термометров, укрепленных рядом в открытом футляре. Резервуар одного из термометров обернут тонкой тканью, конец которой опущен в трубку — сосуд с дистиллированной водой. С поверхности влажного термометра испаряется вода — тем сильнее, чем суше воздух, поэтому он показывает более низкую температуру, чем сухой термометр, и разница в показаниях термометров будет тем больше, чем суше воздух.

Психрометр устанавливают на высоте 1,5 м, ограждая от источников лучистой энергии и случайных движений воздуха. Продолжительность наблюдений 10-15 минут.

Абсолютная влажность вычисляется по формуле:

A = f – a · (t1 — t2) · B мм рт. ст. (1)

А — искомая абсолютная влажность,

f — максимальная влажность (по таблице 5) при t2,

а — психрометрический коэффициент (для атмосферного воздуха — 0,00074; для комнатного — 0,0011).

t1 — температура сухого термометра,

t2 — температура влажного термометра,

В — барометрическое давление (мм рт. ст.)

Относительная влажность определяется по таблице (табл. 4) или вычисляетсяпо формуле:

P — искомая влажность (относительная), %

А — абсолютная влажность,

М — максимальная влажность по таблице при температуре сухого термометра.

Таблица 3. Максимальная влажность воздуха при различной температуре

| Температура | Напряжение водяных паров в мм рт. ст. | Вес водяных паров, насыщающих воздух, гр/м | Температура | Напряжение водяных паров в мм рт.ст. | Вес водяных паров, насыщающих воздух, гр/м |

| -5 | 3,113 | 3,360 | 13,530 | 13,552 | |

| -4 | 3,387 | 3,614 | 14,421 | 14,391 | |

| -3 | 3,662 | 3,902 | 15,357 | 15,329 | |

| -2 | 3,995 | 4,194 | 16,364 | 16,203 | |

| -1 | 4,267 | 4,522 | 17,391 | 17,164 | |

| 4,600 | 4,874 | 18.495 | 18,204 | ||

| 4,940 | 5,210 | 19,659 | 19,284 | ||

| 5,302 | 5,574 | 20,888 | 20,450 | ||

| 5,687 | 5,963 | 22,184 | 21,604 | ||

| 6,097 | 6,370 | 23,550 | 22,867 | ||

| 6,534 | 6,791 | 24.988 | 24,190 | ||

| 6,998 | 7,260 | 26,505 | 25,582 | ||

| 7,492 | 7,734 | 28,101 | 27,004 | ||

| 8.017 | 8,252 | 29,782 | 28,529 | ||

| 8,574 | 8,713 | 31,584 | 30,139 | ||

| 9,165 | 9.372 | 33,406 | 31,890 | ||

| 9,792 | 9,976 | 35,359 | 33,640 | ||

| 10,457 | 10,617 | 37,411 | 35,480 | ||

| 11,162 | 11,284 | 39.565 | 37,400 | ||

| 11,908 | 12,018 | 41,827 | 39,410 | ||

| 12,699 | 12,763 | 44,201 | 41,510 | ||

| 46,691 | 43,710 |

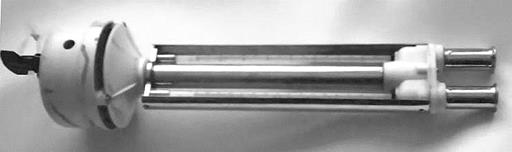

Аспирационный психрометр (Ассмана) (рис. 4) также состоит из двух, но ртутных термометров, закрепленных в специальной оправе, имеющей заводной механизм с вентилятором, с помощью которого обеспечивается равномерное движение воздуха около резервуаров обоих термометров. Резервуары с ртутью окружены двойными металлическими гильзами, предохраняющими термометры от нагревания лучистым теплом и движения наружного воздуха. Эти условия дают возможность для более точного определения влажности воздуха, и поэтому величина «а» в формуле является постоянной.

Перед наблюдением ткань на одном из резервуаров термометра смачивается водой из пипетки. Затем необходимо завести ключом пружину вентилятора, прибор установить в месте наблюдения (на штатив или крюк), через 3-4 мин. температура обоих термометров устанавливается и можно снять показания при работающем вентиляторе.

Рис. 4. Психрометр Ассмана (аспирационный)

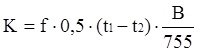

Абсолютная влажность вычисляется по формуле:

K — искомая абсолютная влажность,

f — максимальная влажность при температуре влажного термометра (по

0,5 — психрометрический коэффициент,

t1 — температура сухого термометра,

t2 — температура влажного термометра,

В — барометрическое давление (вмм рт.ст.) в момент наблюдения,

755 — среднее барометрическое давление

Определение относительной влажности производят путем пересчета по формуле (2), или определяют по таблице для аспирационного психрометра (табл. 5)

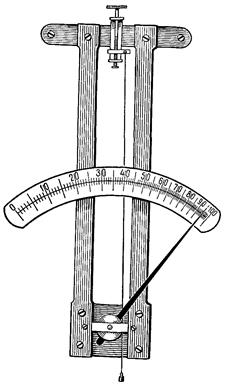

Для измерения относительной влажности существует прибор, который носит название гигрометра (рис. 5). Он состоит из воспринимающего элемента — обезжиренного волоса, один конец которого укреплен на верхней части рамы, другой (нижний) перекинут через блок и прикреплен к стрелке. В данном устройстве используется свойство волоса изменять свою длину в зависимости от влажности. С увеличением влажности воздуха волос удлиняется, с уменьшением, наоборот, укорачивается, приводя в движение стрелку, которая перемещается по шкале, показывающей относительную влажность в процентах.

Рис. 5. Гигрометр

Для постоянной и систематической записи колебаний влажности воздуха в течение определенного промежутка времени (сутки, неделя), применяют самопишущие приборы – гигрографы (рис. 6), состоящие из:

а) датчика влажности — пучок обезжиренных человеческих волос;

б) передаточного механизма;

в) регистрирующей части — стрелка с пером и барабан с часовым механизмом. Диаграммная бумажная лента разделена горизонтальными параллельными линиями времени.

Источник статьи: http://helpiks.org/8-69086.html