Углы сруба

Углы сруба или врубкой называют соединения бревен, обеспечивающее срубу жесткость, прочность и теплозащитные качества. Существуют различные виды углов сруба. Рассмотрим каждый вид угла сруба подробно.

Виды углов сруба

Множество видов соединений можно разделить на две разновидности – угол с остатком и угол без остатка.

Угол в лапу

Другое название угла без остатка – рубка в лапу. При этом способе концы бревен вырубают в виде замков, при этом концы бревен находятся в пределах сруба. Рубка в лапу выглядит очень аккуратно, эстетично, и известна с древности. Недостатки этого способа, по мнению специалистов, перевешивают достоинства. Во-первых, из-за очень малого расстояния от внутреннего угла помещения до торцов бревен на улице теплозащита сруба в углах значительно ослабевает. Кроме того, древесина анизотропна, вдоль волокна теплоемкость дерева больше примерно в два раза, чем в поперечном направлении.

Угол получается холодным и продуваемым, и с улицы его требуется дополнительно утеплять. Еще один недостаток – этот способ дает срубу меньшую устойчивость в целом, чем способ рубки с остатком, и соединение нагелями здесь обязательно.

Угол с остатком

В этом случае бревна выходят за углы сруба на 200 – 300 мм. Этот способ рубки дает теплый угол, не продувается и считается более практичным несмотря на больший расход бревен – около 10 %. Трудоемкость рубки с остатком меньше, и расходов на дополнительное утепление нет.

Самые простые и чаще всего применяемые способы рубки угла с остатком

Угол в охряп

Способ из самых сложных и требует времени на подгонку, чтобы его не продувало ветром. Практичнее применять его для закладки окладного венца. Пазы, вырубленные в нижних бревнах, соответствуют по размерам углублениям в верхних, и все четыре бревна в венце расположены горизонтально, в одной плоскости.

Угол в чашу

Считается самым распространенным видом рубки, простым и обеспечивающим хорошую теплозащиту угла.

Угол в курдюк

Похож на угол в чашу, но в нижней части чаши оставлен продольный выступ, а в верхнем бревне соответственно делается выемка.

Как и зачем вырубают продольный паз

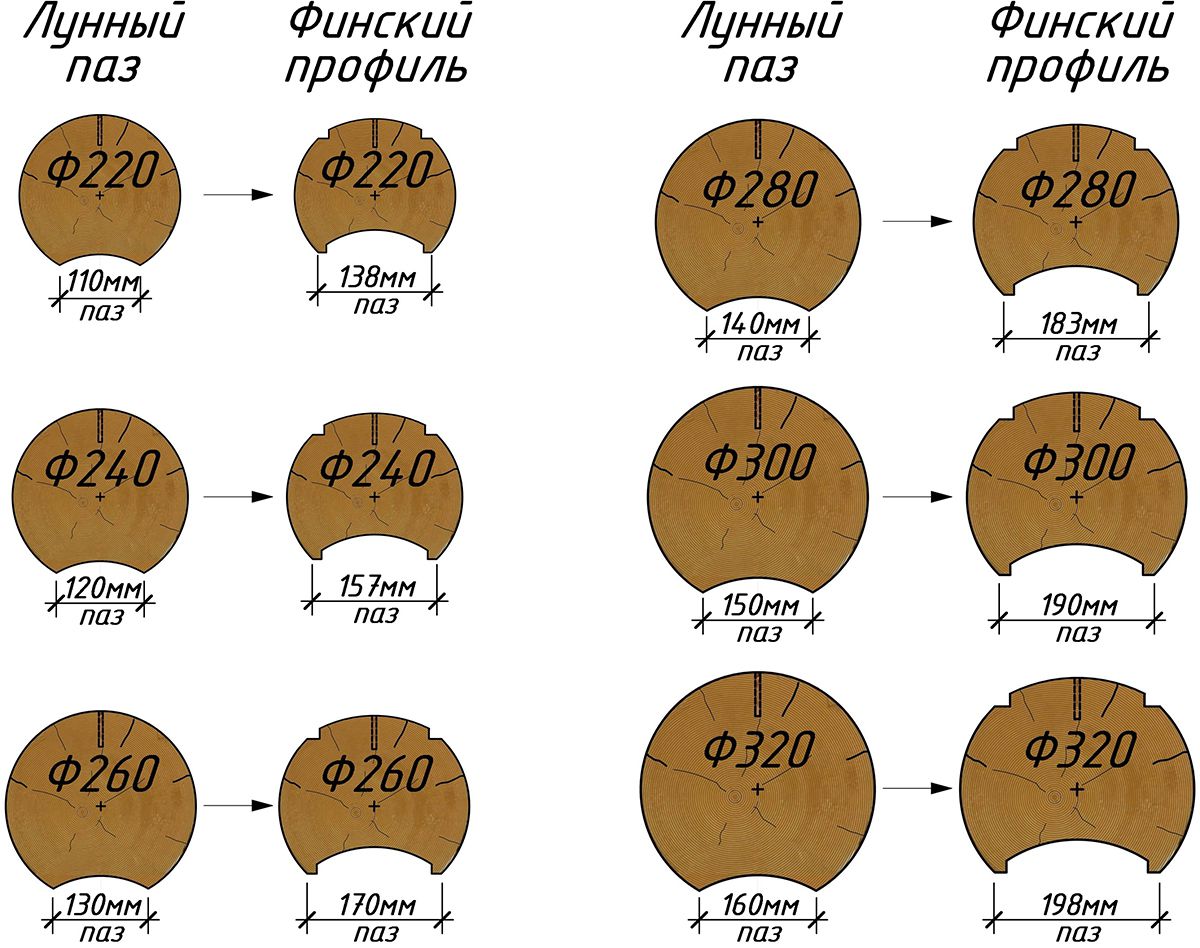

Все бревна сруба должны иметь продольные пазы, соответствующие гребням низа бревен, которые будут укладываться сверху. Эти пазы нужны для сохранения тепла в срубе, и чтобы сруб не продувался ветрами. По ГОСТу продольные пазы должны иметь ширину, не меньшую, чем 0,5 диаметра бревна.

Выбор ширины продольного паза зависит от минимальных температур воздуха и назначается:

- При — 40⁰С от 140 мм и более

- При — 30⁰С от 120 мм и более

- При — 20⁰С от 100 мм и более

Форма паза в виде треугольника проста в изготовлении, но не дает плотного и прочного стыка. Плотное заполнение паклей или джутом треугольной полости сделать практически невозможно, и в процессе эксплуатации там собирается конденсат, заводятся компании насекомых, плесень и грибок. Открытые капилляры дерева забирают воды из утеплителя при его замокании. От излишка влажности бревна имеют малую стойкость к загниванию. Теплозащита у такого сруба неважная. Еще один минус – конструктивный. Наибольшая нагрузка на бревно приходится как раз на вершину треугольника паза, в месте ослабления сечения, паз может треснуть и раскрыться, и по межвенцовым соединениям появятся щели.

Единственный плюс «треугольного пропила» — это скорость. Он годится только для срубов, которые не будут отапливаться, для разных складов и хозпостроек. Для жилого сруба такой продольный паз не годится, он считается черновым и холодным.

Чем лучше паз повторяет форму гребня бревна, заложенного в нижнем ряду, тем труднее его подогнать, и тем он теплее и плотнее.

Про межвенцовое утепление и утеплители

Классические уплотнители для сруба – это льняная пакля и мох. Современные – джут, пакля и… мох сфагнум. Да, мох применяется до сих пор, он не ушел в седую древность и не стал пережитком прошлого, используемым от бедности. Сфагнум – природный материал, обладающий уникальными свойствами. О нем говорят, что он лечит и хозяев, и дом. А еще – что срубы сгнивают раньше, чем мох между их венцами.

Сфагнум, или торфяной мох — часто встречающееся растение, произрастающее на болотах. Из него образуются торф и торфяники. После того, как мох высохнет, он становится светлым, отсюда еще одно название – белый мох. Еще одно название – медицинский мох, потому-что его применяли для перевязок.

В качестве строительного материала мох отличается как экологичный и долговечный материал. Сруб, для уплотнения которого использовали сфагнум, приобретает целебные свойства. Мох имеет свойства антисептика и бактерицидные, а его гигроскопичность и воздухопроницаемость сглаживает разницу во влажности воздуха.

Все утеплители на основе пакли и джутового волокна, в отличие от сфагнума, нуждаются в пропитке антисептиком.

Затотовка сфагнума проводится во все месяцы, кроме зимних. Оптимально – в последний месяц лета, так как длина мха уже достаточна, около 20 см, и он в это время чище всего, без опавшей листвы. Собирать мох легко, так как он растение поверхностное, без корневой системы.

После сбора мох отжимают, удаляя лишнюю влагу, очищают от лесного мусора и собирают в мешки. Перед закладкой в стены мох подвяливают несколько дней под навесом.

Если мох нужно заготовить впрок, то необходима сушка. Это несложно, мох раскладывают нетолстым слоем, около 20 см в месте, защищенном от ветра, и в процессе сушки переворачивают. На сушку требуется около недели, причем неважно, на солнце или в тени, мох сохнет везде. Сухой мох хранится без проблем в мешках, в течение долгого времени.

Конопатка сруба мхом

После того, как бревна венцов подогнаны окончательно, начинают закладку межвенцового утеплителя. Мох раскладывают поперек бревен толщиной слоя 15-20 мм, немного прижимая, но не трамбуя. Выкладывают мох на ширину большую, чем ширина продольного паза верхних бревен, на 100 мм. В чашу и вокруг чаши укладывают мох таким же слоем, с выступом за контур чаши на 50 мм.

Традиционная и правильная технология – это укладка сруба «на мох». Или на паклю, в случае использования пакли. Но сборка срубов без межвенцовых уплотнителей, на скорую руку, а потом забивка между венцами уплотнителя технологией не являются. Такие срубы живут недолго, в полостях между бревнами селятся жуки и компания, разводится грибок и плесень. Это оттого, что забить снаружи уплотнитель в готовый сруб попросту невозможно, всегда остаются полости. Герметики, примененные в наружных швах, спасают ситуацию ненадолго. За короткое время такие срубы становятся холодными.

После закладки уплотнителя на бревно сверху укладывают бревно верхнего венца, с осторожностью, чтобы не сдвигать мох. Уложенные бревна простукивают деревянной «бабой».

После укладки бревен делают конопатку чаш, заправляя выступившие волокна между бревном и чашей. Инструмент для этой операции называется конопаткой, а простукивают конопатку киянкой или молотком.

В венцы закладывают сухой мох, а сруб конопатят увлажненным. Если мох высушить, а потом размочить, его прочность оказывается намного больше, чем у свежего мха.

Конопатят сруб в два захода. Сначала непосредственно после сборки, забивая уплотнителем щели между венцами, как можно плотнее. Конопатят до тех пор, пока мох не начнет пружинить под ударами киянки по конопатке.

Венцы проходят по всему контуру, сначала с наружной стороны, а затем изнутри. Работа эта не считается сложной, скорее долгой и монотонной. Венцы конопатят снизу-вверх, по очереди. Неправильная конопатка способна вызвать перекос сруба.

Второй заход делают после усадки сруба, на что требуется около года. Вторую конопатку делают точно так же, как и первую.

Источник статьи: http://stroyfora.ru/p/post-107

Как рубить сруб

Такого материала в интернете Вы больше нигде не найдёте, так как везде показана рубка сруба из первосортных брёвнышек, но первосортный кругляк достать неопытному человеку не просто, поэтому будем рубить из того, что бог послал, не в ущерб качеству.

В тот раз бог послал лес поваленный ураганом, и о первом сорте речи нет даже близко. Тем не менее мы из него срубим отличный сруб для бани.

Достанете первый сорт — отлично, облегчите себе труд .

Инструмент

Для изготовления сруба потребуется следующий инструмент:

2. Ножовка или бензопила

3. Рубанок-шерхебель или электрорубанок

4. Уровень 40 — 60 см.

5. Металлическая линейка 40 — 60 см.

6. Строительный шнур-малка.

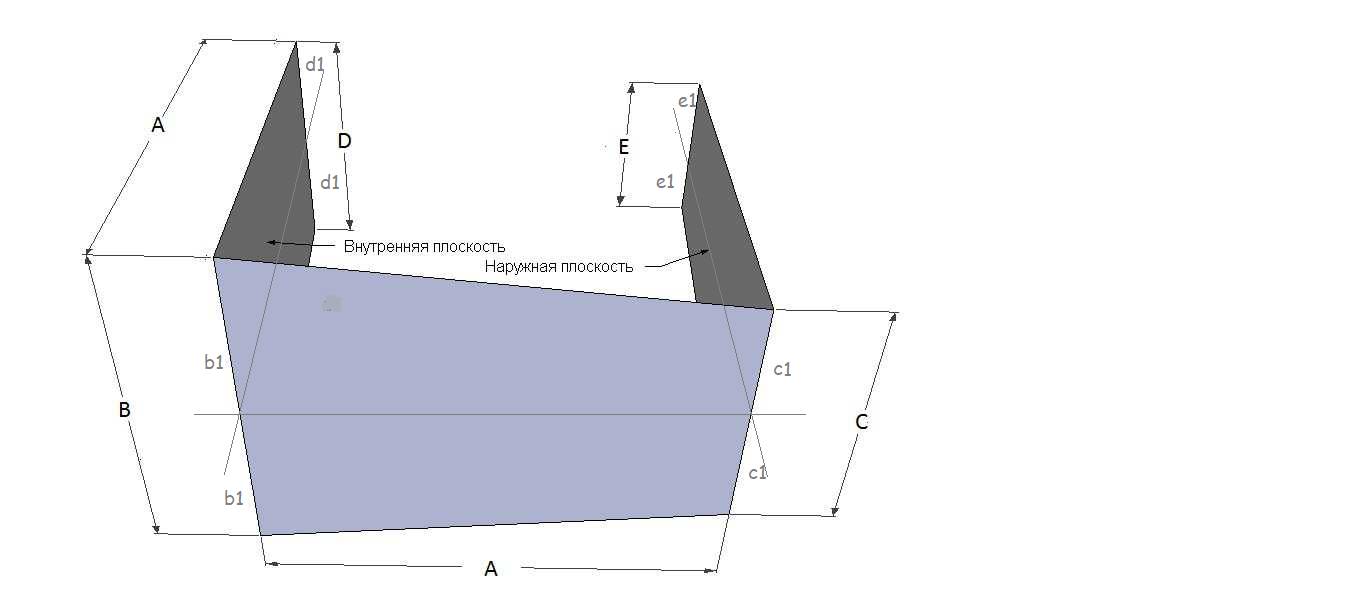

О шаблоне подробнее, так как его предстоит сделать. Шаблон под лапу канадку (ласточкин хвост). Вот он:

А — ширина, берётся относительно макушечной (тонкой) части самого тонкого бревна. Ширина шаблона берётся уже этой части на 4 сантиметра. Например если толщина бревна 20 см., то ширина шаблона 16 см.

Удаление коры

Первым делом удаляем кору с брёвен. Со всех. Чтоб бревно под корой не запрело, а в тёплое время, под ней не активизировался бы короед.

Операция эта делается лопатой, заточенной вот так:

Со снятой корой брёвна могут лежать очень долго, но если предполагаемый срок хранения превышает полгода, надо обеспечить продуваемость, и накрыть стопу сверху рубероидом, или чем-то подобным .

Выкладка бревна

Работа начинается с выкладки бревна. Для этого делаются две подставки с выемками, на которых бревну придаётся нужное для разметки положение.

Если материал первого сорта, без заметных изгибов, бревно выкладывается по годовым кольцам так, чтобы та часть где годовые кольца тоньше, получилась в дальнейшем с внешней стороны сруба.

Если материал не первого сорта, то бревно выкладывается в соответствии с имеющимися изгибами, которые должны быть обращены или вверх или к наружной стороне. Или в обеих этих направлениях. Только не вниз и внутрь.

Будьте внимательны. На первый взгляд бревно может показаться очень ровным, но взгляд вдоль него сразу определит искривление.

При выкладке определяем и направление укладки бревна в сруб относительно предыдущего. Комельная часть укладывается на макушечную, и наоборот .

Начальная разметка

Брёвна подбираются следующим образом: 1-ый венец — самые толстые, затем потоньше и к середине самые тонкие. с 7-го венца снова потолще, и последний прижимной венец — толстый.

Для разметки бревно торцуется. Специальных приспособлений для этого нет — делается на глаз, но чем ровнее будет сделана торцовка, тем меньше будет затем подгонки и вероятности щелей в углах.

Торцовка делается точно по размеру, одинаковому для всех брёвен стены.

После торцовки по уровню проводим горизонтальную линию по самой широкой части торца бревна (у первого сорта это середина), отмечаем её центр, и от центра берём ширину шаблона.

По ширине шаблона, по вертикальному уровню проводим две линии, начав тем самым обрисовку щёчек лапы.

Затем по этим линиям натягиваем нитку между торцами бревна, и по ней прочерчиваем продольную часть щёчек, длиной 25 — 30 см. Только все одинаковые.

В результате на концах бревна получится вот такая разметка:

Вырубка лапы

По разметке вырубаем щёчки лапы.

Ширину щёчек подгоняем точно по ширине шаблона, чтобы он входил плотно, но без напряга. Пока рука не набита их лучше сделать с небольшим запасом, а потом подтесать топором до нужного размера.

Бензопила для выреза щёчек применяется тогда, года на них есть сучки. Если сучков нет, то сегмент целиком вырубается топором.

Переходим к изготовлению посадочного места лапы. У первых двух брёвен одно посадочное место — верхнее.

Надеваем на лапу по середине шаблон и отчерчиваем по верхней границе. Узкая часть шаблона находится с наружной стороны стены.

От края границы очерченой по шаблону, вверх проводим линию по вертикальному уровню с обоих сторон. Расстояние от границы до верха бревна, с широкой (внутренней) стороны, должно быть не менее 5-и сантиметров.

Затем отчерчиваем край посадочного места, прорезаем торец, и срубаем сегмент бревна. Важно при прорезании торца, не сделать пропил ниже границы шаблона.

Так же делается лапа на противоположном конце бревна. Затем по этим же инструкциям делается второе бревно, которое в срубе будет параллельно первому.

Переходим к поперечным брёвнам первого венца. Торцовка, разметка и щёчки у поперечного бревна делаются точно так же как и у первого. А вот лапа немного по другому, так как она уже полная, с двумя посадочными площадками, верхней и нижней.

Сначала делается нижняя площадка лапы. Отмеряем примерно 5 см. от низа бревна, устанавливаем и очерчиваем шаблон.

Почему примерно 5 см.? Так как брёвна не отличаются идеальной ровностью, да и торцовка поначалу скорее всего будет не идеальной, то и шаблон скорее всего уведёт плоскость, поэтому её нужно будет подгонять по нижней лапе, и эта подгонка может съесть ещё 1 — 2 см.

В результате мы получим нормальную глубину лапы. Глубина лапы должна быть примерно 0.5 от ширины паза, так что если средняя ширина паза 12 — 14 см., то глубина лапы нормально 6 — 7 см.

Не забудьте, что узкий конец шаблона с наружной стороны. Верхний край можно пока не отчерчивать. Я здесь отчертил, чтобы Вам было понятнее.

Теперь по уровню отчерчиваем внутренний край лапы.

Переворачиваем бревно, и так же как и на первом бревне отчерчиваем край и делаем прорез, и так же вырубаем лапу, только если на первом бревне делался верх лапы, то теперь, на поперечном мы делаем низ.

Верхнюю посадку пока не трогаем, так как нижнюю ещё придётся подгонять.

После этого берём электрорубанок и обрабатываем сучковые выступы. Если на бревне есть резкие изгибы, выступы, то подравниваем и их.

Нам осталось подогнать плоскости лап продольного и поперечного брёвен, но как это делать, чтоб опять не повторяться, я покажу на втором бревне, на котором уже будет паз.

А пока установим поперечные и выведем всю конструкцию по диагоналям и уровню. Уровень берётся по низу первых брёвен.

Подгонка плоскостей лап

У нас готовы верх лапы первого бревна и низ лапы первого поперечного. Теперь нужно эти плоскости подогнать.

Первым делом выводим вертикаль. Делается это с помощью уровня и клинышка.

Выставив таким образом бревно, смотрим зазор, определяем и отчерчиваем места на лапе которые нужно подрубить, чтоб не было щели и бревно легло строго по вертикали.

После подгонки замеряем получившуюся глубину нижней плоскости лапы, и по этому размеру отчерчиваем по шаблону и вырубаем верхнюю плоскость. Таким образом лапа будет находится точно по середине бревна.

Теперь готовим втрое бревно. Оно будет продольным, с пазом, и по такой же инструкции будут делаться все последующие брёвна.

Выставляем бревно как сказано выше, вырезаем щёчки и вырубаем низ лапы глубиной примерно 5 см., обрабатываем рубанком сучки и выступы и устанавливаем на предыдущее.

Выставляем вертикаль с помощью клинышка, и смотрим какой зазор получился между брёвнами.

Нюанс тут такой. Чем равномернее будет зазор между брёвнами, тем равномернее получится паз, так что если зазор будет очень неравномерным в силу несортности, то брёвна лучше доработать рубанком.

Ширина зазора должна получиться не более 2/3 ширины черты. О черте подробнее.

Черта — инструмент с помощью которого делается паз. Черта бывает разных видов и конструкций, но общее у всех одно — одинаковое расстояние по всей длине венца.

У меня она вот такая.

Пазы сруба

По черте отмечаем размер на который будет просаживаться бревно, тем самым подгоняя плоскость лапы и отчерчиваем границы паза. Низ черты должен лежать на предыдущем бревне, а верх делать царапину на верхнем.

Затем делаем поперечные неглубокие пропилы между границами паза. В области сучков почаще.

Отчертив берём топор, подрубаем лапу, и вырубаем паз.

После вырубки паз можно довести шлифмашинкой с лепестковой насадкой.

После такой доводки ни в лапах, ни меж брёвен практически не остаётся щелей, что потребует минимум прокладочного материала, и избавит от дополнительных конопаток.

В результате получился вот такой срубик.

С бревном первого сорта не было бы канители с подгонкой. При хорошей торцовке, и чётком выполнении щёчек, лапу можно вырубать по центру бревна сразу и сверху и снизу, после чего выставлять бревно для отчерчивания паза.

Источник статьи: http://sekretymastera.ru/stroicka/srub-svoimi-rukami/