Как сделать татарскую баню

Как сделать татарскую баню

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.

Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Пропитки, краски, масла, гидроизоляция от FORUMHOUSE

FORUMHOUSE в этом году исполняется 15 лет! За это время миллионы людей построили себе дома благодаря знаниям, полученным у нас на сайте. Нам хочется, чтобы при строительстве использовались только качественные и безопасные материалы, которые помогут сохранить дома на долгие десятилетия. Поэтому мы запустили проект собственной торговой марки FORUMHOUSE, под которой будут выпускаться строительные материалы и оборудование, которые прослужат вам долгие годы и сделают вашу жизнь в собственном доме комфортнее и безопаснее.

Мы начали этот проект с ЛКМ для деревянных поверхностей. В прошлом году сотни форумчан уже протестировали и дали положительные отзывы о нашей защитно-декоративной пропитке для дерева. Теперь в нашем ассортименте полный спектр продуктов для деревянных домов (пропитки, краски, масла, лаки и гидроизоляция).

В этой теме мы с радостью проконсультируем вас и подберем лучшие решение для покраски вашего дома!

Баня из камня: как построить хаммам своими руками

Восточная баня, или хаммам, обрела популярность у россиян. Такие бани все чаще обустраивают на приусадебных и дачных участках. Температурный режим турецкой бани оказывает позитивное влияние на кожу и способствует выведению шлаков из организма. Но хаммам отличается от русской бани, например, в качестве облицовочного материала используется камень.

Особенности восточной бани

Температура в хаммаме небольшая – около +45С°, но лежаки дополнительно подогреваются, а влажность воздуха порой доходит до 90-100%.

Хаммам состоит из камня, стены и пол подогревают парогенераторами, внутреннее убранство украшается мозаикой. Потолки имеют форму купола, чтобы не было конденсата.

Еще одна особенность – специальные чаши для воды, которые называются курны.

С чего начать

Любая стройка стартует с составления чертежа. С чего начать и как производить работы важно определить заранее, если мы строим хамам своими руками. В первую очередь составляют проект, где учитывают конструкцию потолка, габариты оборудования и размер самой комнаты.

Предусматривают освещение, систему обогрева лежаков и стен, размещение парогенератора, канализации, вентиляции. Сразу продумывают отделку и интерьер. Гидро- и теплоизоляция помогут сохранить ресурсы и не допустить нагрева соседних комнат.

Высота потолка в хаммаме не должна быть менее 2,7 м, а на высоте 2,2 м купол переходит в емкость для сбора конденсата. Наклон купола продумывают так, чтобы капли стекали по его поверхности, не задерживаясь на потолке.

Особенностью хаммама является наличие отдельной технической комнаты 1,5-2 м². В ней нужно разместить парогенератор и другие системы обеспечения.

Вентиляция хаммама должна выходить наружу, так на стенках не будет размножаться плесень, а жидкость скапливаться в углублениях.

С размерами парной надо определиться заранее, т. к. чем больше площадь, тем более мощный парогенератор необходимо установить. Для нескольких человек достаточно помещения 2,5 на 2,5 м. Отверстие паропровода размещают на высоте 20-30 см от пола.

Хаммам дополнительно оснащают душевой и зоной отдыха.

Чаще всего для внутренней отделки используют мрамор, т. к. этот материал отвечает всем требованиям: влаго- и термоустойчивый, с высокой прочностью, долговечный. Часто применяют в облицовке и талькохлорит, используют плитку и мозаику.

Инструкция по установке хаммама

Необходимо подготовить все выбранные материалы и оборудование. Для монтажа и строительных работ потребуются перфоратор, строительный уровень, отвес, шпатели, молоток.

К парной следует подвести электричество, воду, отопление, канализацию и вентиляцию.

Определившись с формой и габаритами помещения, возводят фундамент. Для этого роют котлован, устанавливают деревянную опалубку, заливают бетонный раствор, предварительно вмонтировав арматурные прутья, оставляют на 28 дней для полного высыхания. Затем возводят стены из пеноблоков или кирпичей.

После этого возводят крышу, устанавливают окна и двери, проводят работы по внутренней отделке стен, пола и потолка, оснащают техническую комнату.

Источник статьи: http://dom-srub-banya.ru/kak-sdelat-tatarskuyu-banyu/

Татарская (булгарская) баня мунча

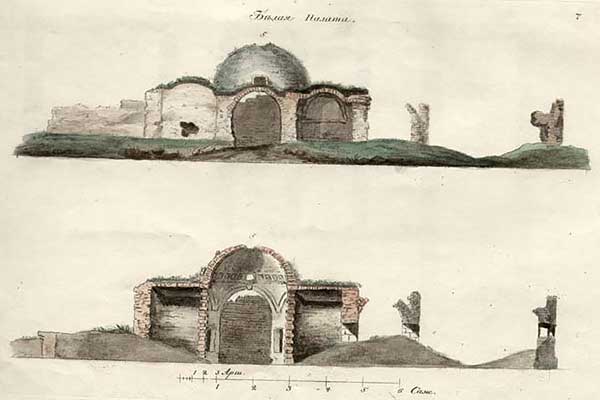

Избражение на заставке: Хаммам крымских татар. Литография. 1841 г.

У татар, проживающих на территории России, также как и у русского народа, издревле было два вида татарских бань, отличающихся друг от друга: бани общественные – хаммамы, и бани индивидуальные – домовые. Хаммамы строились по константинопольскому (византийскому) образцу, а индивидуальные бани мунча представляли собой рубленые клети, землянки или полуземлянки с каменками. Общественные бани татар Крыма ничем не отличались от обычных турецких бань. В столице потомков Чингизидов Золотой орды в Крымском ханстве – городе Бахчисарае в XVII веке было известно 4 бани «с прекрасной водой и воздухом». Об одной из них – большой бане Мухаммед Герай-хана с горячей водой с восторгом отзывался турецкий путешественник: «Это прекрасная баня под куполом, крытым рубиново-красной черепицей. В Крымской стране нет больше такой, построенной на красивом месте, замечательной бани. Бесподобны и вода, и воздух, и здание, и планировка. Сравнить с ней можно разве что баню Хайдер-паши в нашем Исламбуле… Эта баня с хорошим воздухом, подобная бане Абу Али Сины…. Весь пол здесь покрыт разнообразным неполированным мрамором. В 6-ти мыльных кабинетах над ваннами из шлифованного позолоченного (мрамора) цвета оникса и ржавчины — краны, отделанные золотом, и точно такие же тазы, как будто покрытые чистым золотом. Центральное возвышение — небольшое и восьмигранное. Фонтаны, находящиеся посреди его, выбрызгивают (воду) до самого купола, крытого хрустально чистым стеклом. Это возвышение по-хамелеоньи расписано, а у фонтана — отличная чаша. Там обученные мастера-банщики… Это мастера 10-15-ти лет, красавцы-черкесы и абхазы, грузины и русы, ляхи и московы» [Челеби Э., 1999].

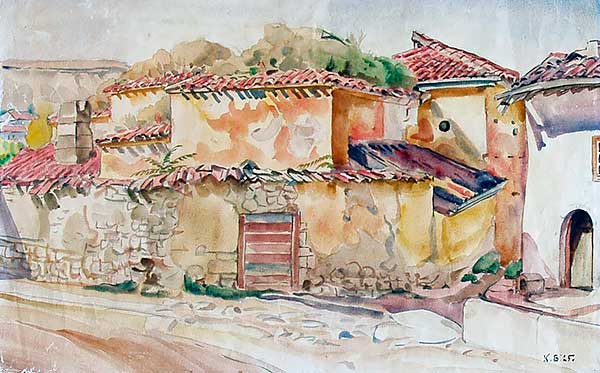

В современном Бахчисарае сохранилась бани Сары Гюзель (Желтая Красавица), которые были сооружены в царствование Адил Сахиб Гирея в 1532 – 1533 годах. Первоначально бани были общественными, но затем были включены в комплекс Ханского дворца. Интересно, что бани Сары Гюзель работали без перерыва 400 лет до 1924 года, когда обветшавшая постройка была заброшена. Вероятно, это произошло из-за начала переселения коренных народов Крыма в рамках проводимой властью большевиков еврейской колонизации Крыма по спонсируемой американцами программе «Агро-Джойнт» (American Jewish Joint Distribution Committee)[Мицель М., 2012].

| Руины банной роскоши Золотой орды до сих пор сохранились в Поволжье. Одними из самых известных старинных татарских бань являются хаммамы древней столицы Булгарского улуса Золотой Орды – города Булгар. Булгар был основан в Х веке, а окончательно разрушен в 1431 году стародубским князем Федором Пестрым. Казанские татары почитают сохранившееся городище как святое место предков, считая себя потомками древних булгар. До 1917 года татары Поволжья называли себя «булгарами» [Воробьев Н.И., 1953]. В Булгаре сохранялись руины большого хаммама византийского образца постройки 40-х годов XIV века – «Белой палаты» (бани по-белому — ак мунча) и «ханских бань» – «Красной палаты». Эти бани отличались цветом штукатурки внутренних стен. «Белая палата» состояла из раздевальни, комнаты с холодной ванной, или бассейном, теплой комнаты для мытья и хозяйственных помещений. Здание было разрушено вместе с городом войсками московского князя Федора Васильевича Пестрова в 1431 году. Дальнейшему разрушению «Белых палат» способствовали местные крестьяне, проводившие рядом с руинами самостоятельные раскопки «в поисках кладов», добычу из земли «белого камня» – известняка, и использовавшие бассейны бани для обжига извести. В начале XIX века в «Белых палатах» крестьянами были устроены еще две деревенские бани-полуземлянки. Все это привело к разрушению памятника средневековой архитектуры [Смирнов А.П., 1951]. При раскопках в банях были обнаружены «подземные печи», остатки медного котла, сложная система цистерн и водопроводов, металлические водопроводные трубы диаметром 2-3 дюйма, гончарные дымогарные и канализационные трубы. Раскопки в 1880-х годах привели к окончательному обрушению остатков руин «Белой палаты».

|