- Турецкие бани

- Описание картины «Турецкие бани»

- 10 работ Жан-Огюста-Доминика Энгра, которые нужно знать

- 1. Портрет Наполеона на императорском троне

- 2. Купальщица Вальпинсона

- 3. Юпитер и Фетида

- 4. Большая одалиска

- 5. Обет Людовика XIII

- 6. Антиох и Стратоника

- 7. Портрет княгини де Брольи

- 8. Портрет мадам Муатесье

- 9. Источник

- 10. Турецкая баня, 1862

- 12 картин Энгра, которые нужно знать

- «Мадемуазель Каролин Ривьер», 1806

- «Наполеон I на императорском троне», 1806

- «Сидящая купальщица (Купальщица Вальпинсона)», 1808

- Восточный гарем в работах художников-ориенталистов: 40 картин, наполненных женской негой и красотой

Турецкие бани

Описание картины «Турецкие бани»

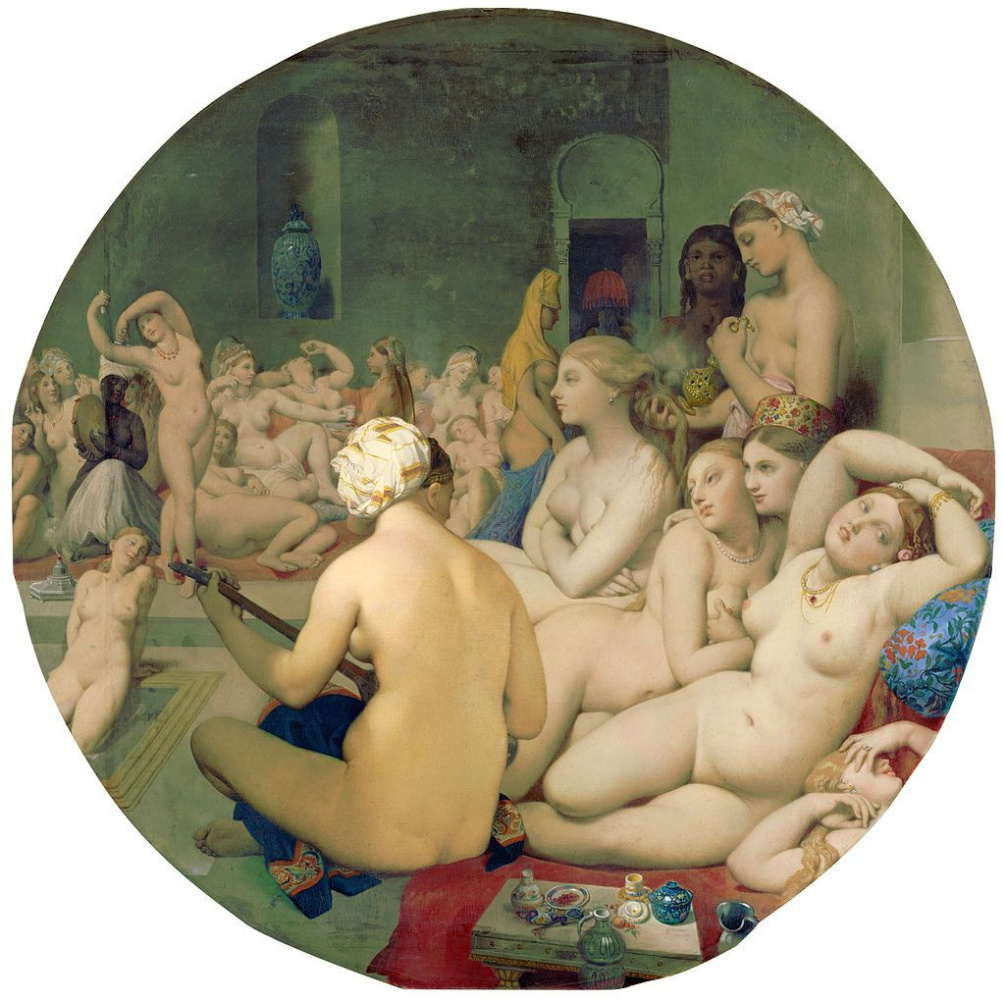

«Турецкие бани» Энгра подытоживают всю деятельность мэтра в жанре ню. В этой картине Энгр цитирует самого себя. В девушка с мандолиной на переднем плане легко узнать «Купальщицу Вальпинсона», фигура с закинутыми руками справа отсылает к «Одалиске и рабыне» (синяя вышитая подушка у нее под головой – дань Энгра любимому им сопоставлению обнаженного женского тела и богатых узорных тканей), а поза танцующей девушки на заднем плане слева напоминает Анжелику, спасаемую Роже.

На создание этой картины Энгра вдохновили «Турецкие письма» – рассказы Мэри Монтегю, писательницы, супруги после Великобритании в Константинополе. Она описывает в том числе свое посещение самой известной женской бани. Весьма вероятно, что в фигуре со светлыми длинными волосами по правую сторону холста Энгр изобраазил именно ее. А вот аналогии двум женщинам справа, слившимся в весьма сексуальном объятии, мы в западной живописи вряд ли найдем. Исследователь Кеннет Кларк считает, что они восходят к скульптурным храмам Южной Индии.

Фон и фигуры здесь поменялись ролями. Цветовую основу картины составляет золотистое свечение обнаженных тел, а зеленые стены и пол, красный коврик кажутся акцентами, лишь подчеркивающими эту основу.

Изначально картина была написана на квадратном холсте. Энгр свои «Турецкие бани» отправил в дар сыну короля Наполеона III, однако они были возвращены – супруга наследника сочла картину слишком непристойной. Тогда художник обрезал холст в форме круга, из-за чего безжалостно «расправился» со спящей фигурой справа, оставив только голову и руки, а слева добавил черную фигуру, играющую на тамбурине. Впрочем, менее чувственной картина от этого вряд ли стала.

Кажется, Энгр отыгрался за всё, сдерживаемое в течение жизни, и отбросив любые рамки и ограничения, нырнул в этот омут тел, бедер, грудей, в раскаленный жар изнеженных женщин и горячих паров. Долой намеки! То, что воображение зрителей дорисовывало, глядя на открытый кран в ванной и упавшую туфельку «Купальщицы Вальпинсона», что представляло себе, глядя на веер и ступни «Большой одалиски», куда уносилось за напевами, звучащими в «Одалиске и рабыне», всё это Энгр поместил в «Турецкие бани». Картина настолько переполнена сладкой истомой и чувственностью, ароматами восточных благовоний, звуками мандолины и тамбурина, что производит даже удушающее впечатление. Кажется, здесь наличествует избыток сладострастия, эротизма, жара и обнаженных тел…

Широкой публике «Турецкие бани» были впервые показаны лишь в 1905 году на ретроспективе Энгра. В Лувре картина находится с 1911 года. Уникальной этой картины еще и в том, что в 1971 году именно с ее участием был создан прецедент «выставки-досье», когда центром экспозиции становится одна-единственная картина, вокруг которой располагаются материалы, так или иначе связанные с ней.

Источник статьи: http://artchive.ru/ingres/works/22859~Turetskie_bani

10 работ Жан-Огюста-Доминика Энгра, которые нужно знать

Под руководством Жака-Луи Давида, Жан Огюст Доминик Энгр стал ведущим художником неоклассического стиля. Энгр родился во Франции в 1780 году. Он создал множество произведений, начиная от исторических картин, которые, по его мнению, были важнее других жанров, до портретов, которые являются одними из его самых знаменитых произведений. Он также известен своей любовью к Востоку, который он никогда не посещал. Мы рассматриваем 10 наших любимых произведений Энгра.

1. Портрет Наполеона на императорском троне

Жан Огюст Доминик Энгр был художником, писавшим в стиле неоклассицизма. Он знаменит своими детально прорисованными портретами, подобными, например, «Портрету Наполеона на имперском троне». Энгр изобразил Наполеона практически всемогущим, в роскошной одежде или, другими словами, божественным правителем. Картина с невероятной детализацией, подобна работам художников Северного Ренессанса, таким как Ян Ван Эйк . Даже поза Наполеона аналогична позе «Всемогущего» в Гентском алтаре Ван Эйка . И хотя картина считается значимым произведением искусства, современники Энгра ее не приняли. Сегодня этот шедевр можно увидеть в Музее армии в Париже.

2. Купальщица Вальпинсона

Энгр делил свою жизнь между Францией и Италией на протяжении всей своей карьеры, и именно в Италии он написал картину «Купальщица Вальпинсона». Эта работа, написанная во время его пребывания во Французской академии в Риме, отходит от художественных традиций того времени. На картине изображена обнаженная женщина, сидящая спиной к зрителю. Лицо девушки не доступное зрителю, заставляет задуматься, как она выглядит и что чувствует. Картина считается первой обнаженной натурой Энгра, давшей вдохновение для создания дальнейших работ. Произведение также находится в Париже, ее можно увидеть в Лувре.

3. Юпитер и Фетида

На картине «Юпитер и Фетида» написанной в Риме в 1811 году, изображен мифологический сюжет, взятый из Гомеровской Иллиады. Он фиксирует момент, когда Фетида умоляет могущественного Юпитера помочь ее сыну Ахиллесу, который сражался в Троянской войне. Это эмоциональное произведение, зрители могут видеть страдания на лице Фетиды и в положение ее тела. Юпитер сидит на своем троне и смотрит прямо на зрителя. В это же время Энгру удается наполнить работу эротизмом, частично обнаженное тело Фетиды прижато к Юпитеру. Картина находится в Музее Гране в Экс-ан-Провансе.

4. Большая одалиска

Без сомнения, одна из самых знаменитых картин которую можно увидеть в Лувре, — это «Большая одалиска». Как и «Купальщица Вальпинсона», девушка также видна со спины. Хотя ее тело не является анатомически правильным, причина, по которой картина была хорошо принята, когда ее выставляли в Салоне, — Энгру удалось создать чувственное произведение искусства.

5. Обет Людовика XIII

Вдохновленный работами мастера эпохи Возрождения Рафаэля, Энгр также создавал религиозные произведения, такие как «Обет Людовика XIII». Показанная в Салоне 1824 года, картина приобрела мгновенный успех, благодаря религиозному сюжету. Картина создана по заказу собора Монтобана, где до сих пор и находится. Произведение отображает момент, когда церковь и государство объединились, Людовик XIII стоит на коленях и смотрит на небеса, где Дева Мария и Младенец смотрят вниз, слушая обет Людовика. Именно эта работа превратила Энгра в знаменитого художника во Франции.

6. Антиох и Стратоника

Картина «Антиох и Стратоника» была заказана принцем Фердинандом Филиппом, герцогом Орлеанским, который хотел, чтобы произведение сочеталось с работой Поля Делароша, которую он приобрел до этого. Энгр завершил картину в 1840 года, когда вернулся в Рим. Изображенная классическая сцена из труда Плутарха «Жизнь Деметрия», в которой Антиох влюбляется в свою мачеху Стратонику. Он не может справиться со своими чувствами и из-за этого заболевает. Когда доктор выясняет это, он рассказывает отцу юноши Селевку об этом. Селевк, что бы спасти сына развелся с женой и отдал ее замуж за Антиоха. Энгр создал несколько версий картины, в том числе эскиз, расположенный в Кливлендском музее искусств.

7. Портрет княгини де Брольи

Создание этой картины было идеей мужа княгини Альберта де Бройля. Принцесса де Брольи, сидящая в своем доме, одета в роскошное синее атласное платье, украшенное тонким белым кружевом. Изображение украшений — серег, ожерелий, браслетов и колец — в очередной раз, свидетельствует о способностях Энгра рисовать невероятно реалистично. Княгиня умерла в возрасте 35 лет, вскоре после того как портрет был закончен, оставив после себя мужа и пятерых детей. Картина оставалась в семье до середины 20-го века. Сегодня она находится в постоянной коллекции Метрополитен-музея искусств в Нью-Йорке.

8. Портрет мадам Муатесье

Хотя эта работа была завершена после вышеуказанного портрета, она была показана ранее, в 1844 году. Энгр не хотел рисовать мадам Муатесье, так как считал, что портреты не так интересны, как исторические картины; однако, он передумал, вдохновленный ее красотой. Картину часто называют его лучшим портретом, который был окончательно завершен в 1856 году. Мадам Муатесье изображена сидя, она одета в великолепное цветочное платье — модное в то время — и украшена драгоценностями. В зеркале позади зритель видит ее отражение. Цвета яркие, а детали, как всегда, невероятны в своей фотографической реалистичности. Увидеть картину можно в Национальной галерее в Лондоне.

9. Источник

36 лет прошло между тем, когда Энгр начал эту работу и закончил ее. На начатую в 1820 году во Флоренции картину, последние штрихи Энгр нанес в свои 70 лет в 1856 году. На картине изображена стоящая нимфа, тело которой очень правильное, напоминающее классические статуи — что очень важно для неоклассиков. Она держит на своем плече кувшин, из которого вытекает вода. У ее ног с обеих сторон цветы, а подпись художника можно увидеть в левом нижнем углу. Нет сомнений, что это одна из его самых известных работ. Картина находится в музее Орсе в Париже.

10. Турецкая баня, 1862

Картина «Турецкая баня», наполнена эротизмом, — это сцена вуайеризма во всех смыслах. Зрителю может показаться, что он подсматривает, поскольку женщины занимаются своими делами, не подозревая, что за ними наблюдают. Картина, на которой Энгр экспериментировал с женским телом в разных позах, была также работой, которая объединила его любовь к Востоку и обнаженным фигурам в одном полотне. Картину можно увидеть в Лувре.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/cantatas/10-rabot-janogiustadominika-engra-kotorye-nujno-znat-5bf941a2a6884500a9981597

12 картин Энгра, которые нужно знать

«Мадемуазель Каролин Ривьер», 1806

Жан Огюст Доминик Энгр , «Мадемуазель Каролин Ривьер» ( 1806). Лувр , Париж

Портреты Каролин Ривьер и её родителей Филибера и Мари Франсуазы образуют своего рода триптих , который сейчас находится в парижском Лувре. Они были написаны в Париже в 1806 году , незадолго до отъезда Энгра в Рим. Он стремился стать историческим художником , но вынужден был зарабатывать на жизнь написанием портретов , хоть и считал это « низким» занятием.

Эти полотна были представлены на Салоне вместе с «Портретом Наполеона на императорском троне» ( о нём ниже). Критики упрекали картину в «готичности», проводя параллель между стилями Энгра и таких « примитивов», как Ян ван Эйк, которого тогда только открывали. Кроме того , Энгр пренебрёг анатомической точностью. Шея Каролины слишком удлинена , а переносица с бровью образуют странный изгиб. В то же время художник мастерски подчеркнул чистоту и непосредственность юности своей модели , которой на тот момент было от 13 до 15 лет. К сожалению , девушка умерла через год после написания портрета.

«Наполеон I на императорском троне», 1806

, а самого художника не интересовала политика. По его словам , ему было совершено безразлично , кто у власти и какая форма правления в стране , главное , чтобы он мог заниматься живописью. Впрочем , он всё же придерживался достаточно консервативных взглядов.

Ну , а портрет « Наполеон I на императорском троне» сейчас находится в Музее армии , который расположен во Дворце инвалидов в Париже.

«»Вы что , не видите , что здесь хочет сесть сам месье Энгр?!» — с такими словами художник Энгр согнал в театре с места молодого человека , которым оказался писатель Анатоль Франс. Покладистым нравом художник не отличался…

…О том , что с будущей женой Энгра познакомила супруга служившего в Риме французского чиновника , известно всем. На самом деле ситуация была более пикантной: Энгр был влюблен в эту женщину , и она , желая его утешить , свела художника со своей кузиной , внешне очень похожей на нее.

» — биография художника в Артхиве

«Сидящая купальщица (Купальщица Вальпинсона)», 1808

Жан Огюст Доминик Энгр , «Сидящая купальщица ( Купальщица Вальпинсона)», 1808. Лувр , Париж

Это произведение знаменует отход от художественной традиции по двум причинам. Во-первых , это ню в бытовом жанре ( кое-кто вообще называет « Купальщицу» первым полотном , на котором обнаженная натура появилась в рамках бытового жанра). Во-вторых , в работе явно виден налёт экзотики. Мы видим обнажённую женщину со спины , сидящую на постели. Её лицо практически скрыто , заставляя гадать , как же она выглядит и что чувствует , а волосы убраны под косынку.

Источник статьи: http://artchive.ru/publications/4494~12_kartin_Engra_kotorye_nuzhno_znat'

Восточный гарем в работах художников-ориенталистов: 40 картин, наполненных женской негой и красотой

Энгр «Турецкая баня»

Тема Востока уже многие годы привлекает внимание мастеров и посетителей Ярмарки Мастеров. Восток пронизывает нашу жизнь, мы знаем о нем почти все, но вот для европейца конца XVIII — начала XIX века Ближний восток был почти неизвестным, но очень манящим местом. К этому времени для некогда могущественной Османской империи наступил период заката. За последующие две сотни лет империя растеряла почти все ранее захваченные территории, сократившись до современной Турции. А как известно, закату любой империи присуща атмосфера роскоши и гедонизма. И слухи о пышности султанского двора ползли во все стороны, долетая и до Европы, где в это время набирала обороты индустриализация, уродливая и обезличивающая. Люди искусства задыхались в механистической атмосфере и находили выход в путешествиях в сторону не исследованного мира Востока. Туда потянулись европейские ученые, художники, писатели в поисках вдохновения, новых впечатлений и просто приключений. Это исследование и родившиеся в его процессе произведения искусства получили впоследствии название «ориентализм». Период ориентализма продолжался до начала XX века, завершившись грандиозным всплеском моды на все восточное.

Эдвин Лонгстен Лонг — «Древний обычай»

Р. Гейгер «Наложница с попугаем»

Каждый, кто хоть немного интересовался Востоком, видел картины художников-ориенталистов. Жан-Леон Жером, Жан Огюст Доминик Энгр и их современники во многом определили общемировое представление о том, как выглядит Восток. Их картины полны яркого света, смуглых мужчин в экзотических нарядах и роскошных женщин без экзотических нарядов. Писатели не отставали, мнение европейцев о восточных нравах и обычаях основано на произведениях Монтескье, Гауфа, Флобера и Уайльда.

Жером «Рынок рабов»

Ф.А. Бриджмен «Восточная женщина»

Ориенталисты, как правило, были людьми, воспитанными в строгом европейском христианстве. Столкнувшись с новыми для себя обычаями, они их воспринимали и излагали по-своему, иногда даже специально искажая или домысливая. Когда они возвращались из путешествий, их рассказы формировали мифы и влекли на восток новых «исследователей». Можно предположить, что их рассказы о жизни в Османской империи и стали источником бытующего на западе представления о гареме, как о месте, где содержались бесчисленные, непременно прекрасные, наложницы султана, и где главный мужчина Османской империи предавался бесконечным увеселениям.

В реальности, конечно, никто из западных путешественников не имел шанса наблюдать тех сцен, которые они впоследствии так ярко живописали пером и кистью. Зато наверняка они находили дорогу в злачные места Каира и Стамбула, общались с танцовщицами, не менее для них экзотичными, но зато легкодоступными.

Ж.Л. Жером «Заклинатель змей»

Ф.А. Бриджмен «Одалиска»

А еще они ходили в баню. Турецкая баня — хаммам — сохранилась и до наших дней практически без изменений, за одним немаловажным исключением. Во времена ориенталистов клиентам в турецких банях прислуживали симпатичные мальчики. Они не только намыливали и массировали посетителей, но и открыто предлагали интимные услуги. Европейца этот обычай не мог не повергать в шок.

Кроме того, посещая с визитами дома знати, а то и дворец султана, европейские путешественники не могли не заметить, что значительная часть помещений закрыта для посторонних, а в особенности — для мужчин. «Если такие прекрасные непотребства творятся в городе и в бане, насколько же больше разврата должно быть скрыто в императорском гареме» — размышляли они. Фантастические сюжеты полнили им головы и выливались на холсты, а в роли моделей выступали те же самые уличные танцовщицы. И не всегда модели были коренной национальности. Они могли быть ирландками, румынками, а Делакруа, например, позировали алжирские еврейки

Только в конце XIX века, с окончательным ослаблением султаната и ростом либеральных и просветительских настроений в Турции информация о внутреннем устройстве гарема стала доступной широкой публике, но прекрасные сказки ориенталистов и по сей день остаются основой представления западного человека о гареме.

Т. Ралли «Одалиска в лодке»

А что же все-таки происходило в закрытых покоях султанских дворцов? Слово гарем происходит от старинного семитского корня «х-р-м». В современном арабском языке есть три основные производных от этого корня: харам — «священное место или вещь» (сравним с русским словом «храм»), хараам — «что-то, запрещенное религией, недостойное, табу» и хариим — «неприкосновенность частной жизни». Знакомое всем слово «гарем» произошло от турецкой версии последнего слова.

Османы серьезно подходили к защите своей личной жизни. Например, гарем дворца Топкапы построен таким образом, что практически невозможно заглянуть, ни из Дворцовых помещений, ни тем более снаружи дворца. Аналогичным образом стремились защищать свои гаремы и прочие знатные люди империи. Как писал в XV веке летописец Турсун Бей, «Если бы солнце не имело в персидском языке женского рода, даже оно не было бы допущено в гарем».

Но по сути, гарем турецкого султана был, в первую очередь, лишь закрытой от посторонних, частной резиденцией монарха. Помимо жен и наложниц султана, в закрытых покоях обитали и другие члены правящей семьи: сестры, иногда братья султана, его дочери, сыновья до достижения ими совершеннолетия, а также их многочисленная прислуга. Немаловажна роль гарема и как школы, предоставлявшей своим «слушательницам» самое лучшее образование, какое только могла получить женщина на Востоке.

Ф.А. Бриджман «Королева разбойников»

Бошар «Египетские танцы»

Гарем в той форме, в которой он существовал в Османской империи, вовсе не предписан Кораном, а является развитием древних турецких традиций с учетом ислама. Султанский гарем пополнялся за счет захваченных на войне пленниц или купленных на базаре рабынь. Народы многих подвластных туркам народов могли и добровольно высылать красавиц для гарема в качестве дани. В конце XIX-XX вв. поэтесса Лейла Саз, которая происходила из знатного турецкого рода, рассказала в своих воспоминаниях: «Некоторые черкесские женщины специально растили своих дочерей в роскоши и богатстве для того, чтобы подготовить их к будущей жизни в гареме падишаха». Обычно возраст молодых рабынь составлял 12-14 лет. Их отбирали не только по красоте и здоровью, но и по уму: «дурочек» не брали, ведь султану был нужна не просто женщина, но и собеседница. Поступившие в гарем проходили двухгодичное обучение под руководством кальф (от турецкого kalfa — «начальник») — старых опытных рабынь, помнящих ещё дедов царствующих султанов. Девушкам преподавали Коран (все попавшие в гарем принимали ислам), танцы, игру на музыкальных инструментах, изящную словесность (многие одалиски писали хорошие стихи), каллиграфию, искусство беседы и рукоделие. Особо стоит сказать о придворном этикете: каждая рабыня должна была знать, как наливать своему господину розовую воду, как подносить ему туфли, подавать кофе или сладости, набивать трубку или надевать халат».

Энгр «Одалиска с рабыней»

Жером «Горячие бани»

Жером «Мавританская баня»

Так что в одном западные путешественники были правы — в султанском дворце действительно были собраны лучшие женщины империи. Правда, лишь немногие из обитательниц гарема хотя бы раз видели султана. Большинство были просто рабынями-одалисками (от турецкого «одалык» — «горничная») и находились на самой нижней ступеньке гаремной иерархии, в услужении у других обитательниц. Только если девушка выделялась особенной красотой или другими талантами, у нее был шанс подняться выше. Прочие выполняли различные хозяйственные роли, а через несколько лет пребывания в гареме тем из них, кто не получал никакого поста, разрешалось покинуть гарем и выйти замуж. «Выпускницы» султанского гарема высоко ценились в империи за образованность и всестороннюю подготовку, а получить от султана в подарок одалиску с приданым, особенно ещё не побывавшую в царской постели, было невероятно высокой честью. Тех девушек, которые не отличались ни высокой успеваемостью, ни хозяйственными талантами, могли выдать замуж и до истечения отведенного срока. Расположенная в том же дворце школа для мальчиков готовила сыновей благородных родов к исполнению различных государственных должностей, и выпускники нередко получали перед отбытием в дальний уголок империи такую одалиску-недоучку в качестве первой жены.

Ван Лоо «Женщины гарема и их слуги»

Если девушку считали достойной нахождения в присутствии султана, для нее открывались новые перспективы. Следующим шагом вверх было привлечь внимание султана и получить приглашение разделить с ним ложе. С этого момента наложница султана именовалась «икбаль» («осчастливленная») и немедленно получала персональную комнату и прислугу как знак нового статуса. В период расцвета Османской империи количество потенциальных наложниц в гареме исчислялось сотнями, а по некоторым источникам и превосходило тысячу, так что султан мог позволить себе видеться с большинством наложниц только по одному разу, и этот раз был единственным шансом для дальнейшего «карьерного роста» — рождения ребенка царского рода.

Э.Делакруа «Алжирские женщины»

Если у наложницы рождался сын, то она вступала в ряды элиты гарема и именовалась «хасеки кадын» или даже «хасеки султана». Фактически хасеки кадын являлись полноправными женами султана, хотя этот факт редко регистрировался официально. Выше них в женской иерархии гарема, да и империи в целом был только один человек: мать монарха, валиде султан. Валиде султан была, фактически, правительницей гарема и заведовала всей его жизнью, но этим ее власть не ограничивалась, ведь империей правил ее родной сын. Не имея формальной власти, валиде султан могла негласно быть в курсе важнейших дел в стране и оказывать значительное влияние как через прямое нашептывание на ухо султану, так и в обход монарха, подкупая, убеждая, запугивая или даже устраняя государственных мужей и глав церкви. Фигура валиде султан, королевы-матери, внушала страх и уважение далеко за пределами гарема и дворца.

Но, согласитесь, образ женщины, стоящей у руля империи, резко расходится с тем образом томной полуобнаженной красавицы, который популяризировали ориенталисты. Гарем, вопреки репутации, был вовсе не домом плотских утех, а кадетским корпусом и важной частью государственного устройства. Жительницы гаремов не проводили дни в неге, а делали ощутимую карьеру в своей области. Пусть они никогда напрямую не мерялись силами с мужчинами, но их власть и влияние были ничуть не меньше.

Ж.Ф. Портал «Красавица»

Но женщины составляли не все население гарема. В покоях султана были должности, на которые женщины не подходили. От них, например, никто не ожидал бы выполнения сторожевых обязанностей или тяжелой физической работы. Вместе с тем, очевидно, султан должен был оставаться единственным мужчиной, вхожим в гарем. Для разрешения этого противоречия во дворце параллельно с армией рабынь-наложниц существовала армия рабов-евнухов.

Жером «Кормление голубей»

Ф. Балессио «Одалиска»

Как и рабынь для гарема, евнухов покупали на рынках у купцов, причем уже в «готовом» виде, так как ислам запрещал кастрировать рабов. Выше всех ценились чернокожие евнухи. Они, как правило, были лишены всякой способности к размножению еще в детстве, и поэтому допускались до службы во внутренних помещениях гарема. Самым старшим из них был Кызлар Ага («заведующий девами»), в чью ответственность входила охрана женского населения гарема и присмотр за всеми служанками и наложницами. Белые евнухи, попадавшие во дворец, не всегда были полностью лишены пола, а некоторые даже могли становиться отцами, поэтому им доверялась только охрана гарема, отсюда и название должности старшего из них — Капы Ага («заведующий дверью»). Считалось, что евнухи, не являясь ни свободными людьми, ни мужчинами, лишены мирских привязанностей и потому верны только своему хозяину. Тем не менее, евнухи часто преследовали свои интересы и были замешаны в самых грязных дворцовых и государственных интригах.

Энгр «Одалиска с рабыней»

Энгр «Восточная красавица»

Эдвард Сах «Дочь шейха»

Реальное фото гарема Насер-ад-Дина Шаха Каджара Середина 1870-х гг.

Но всего этого не знали и не могли знать ориенталисты, вернее их назвать экзотисты. В их гаремных картинах часто царствует покой, не предполагающий никаких страстей. Жены и одалиски (пленницы или рабыни), евнухи, чернокожие слуги совершенно безмятежны; они обычно возлежат или купаются в бассейне; это всего лишь мир фантазий мельчающего европейского человека мужского пола, для которого гарем является пространство абсолютной сексуальной свободы, полной власти мужчины над женщиной.

Источник статьи: http://www.livemaster.ru/topic/1226395-vostochnyj-garem-v-rabotah-hudozhnikov-orientalistov-40-kartin-napolnennyh-zhenskoj-negoj-i-krasotoj