Сказ о березовом венике

Любителей парной и веника в нашей стране огромное количество, но вот многие ли всерьез интересовались, как возникла и развивалась эта удивительная традиция? Казанский этнограф Руслан Бушков посвятил ее изучению более тридцати лет. Об особенностях татарской национальной бани он рассказал «РГ».

Диссертация в парной

С ученым мы встретились в Казанском федеральном университете, где он преподает. Вот только уже к середине беседы я пожалел, что сидим мы не в парной. Ну где еще вести подобные разговоры?

— Сам я пристрастился к бане, еще будучи студентом журфака, — начинает Руслан Аркадьевич. — Мне со стройотрядом доводилось бывать в Магадане. Нигде так не любят баню, как на Севере! Мы на целый день номера снимали: пиво, рыба, общение. А еще повлиял на нас, конечно, фильм «Ирония судьбы». Но я и подумать не мог, что займусь изучением банных традиций. Впрочем, уже сейчас понимаю, что это была судьба.

Получив журналистское образование, Бушков поступил в аспирантуру на кафедру этнологии и археологии. И здесь заинтересовался темой чая. Кандидатскую диссертацию писал на тему «Традиционные напитки в быту народов Среднего Поволжья».

— А где чай, там всегда и баня, — смеется Руслан Бушков. — Мой научный руководитель, выдающийся этнограф Евгений Прокопьевич Бусыгин, настоял на том, чтобы был исследован и этот вопрос. Я начал собирать материал и понял, что в Поволжье был просто культ бань.

Что приятно, теоретические изыскания в архивах зачастую перетекали в практическую работу в парной. Этнографические экспедиции в сельские районы Татарстана, Марийской Республики, Удмуртии и Чувашии не обходились без деревенской баньки со всем ее колоритом. В результате кандидатскую молодой ученый успешно защитил, а к предмету исследования, что называется, прикипел на всю жизнь. И даже взял за принцип, путешествуя по необъятному Советскому Союзу, в каждом новом городе первым делом идти в баню. Накопленные знания в 90-х годах оформились в научно-популярную книгу «Баня по-казански». С ее выходом Руслан Бушков стал, пожалуй, самым авторитетным специалистом в этой области в Татарстане.

Ушат для домового

Так когда же на татарской земле появились первые бани? Свои истоки, по мнению ученого, эта традиция в буквальном смысле берет в реке. Если точнее, в Волге. Предки татар, волжские булгары, очень любили купаться. Существуют и документальные свидетельства — заметки арабского путешественника и миссионера Ахмеда ибн Фадлана, который посетил Великий Болгар в 922 году. При этом он сетовал, что здесь мужчины и женщины купаются голые, не стесняясь друг друга.

А как же быть зимой? Мылись дома у печки. Заметили, что если воду плеснуть на камни, то жар обдает. В общем, идея витала в воздухе, вместе с горячим паром.

— Баня, мне кажется, относится к культурным универсалиям, — говорит Руслан Бушков. — Нет единственного народа, который открыл бы этот способ мытья и затем передал опыт другим. Здесь все изобретали свой велосипед.

Остатки самых древних бань, обнаруженных археологами в Татарстане, датируются VIII-XIII веками. Наиболее известные из них — Белая и Красная палаты — расположены на территории Булгарского городища.

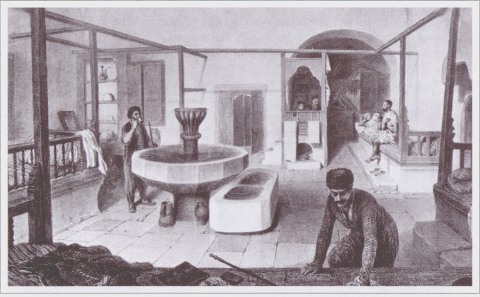

Еще в 1853 году известный русский востоковед Илья Березин исследовал городище, находившееся тогда в лучшем состоянии. Описал он и Белую палату: «Главный зал, отделанный белым камнем, выделялся большим бассейном и двенадцатилепестковым фонтаном, маленькие бассейны имелись также в угловых комнатах. Вода к ним подавалась по специальным керамическим трубам, вмонтированным в стену. По остальным каналам шел теплый воздух. В пяти куполах, покрывающих баню, были устроены окна».

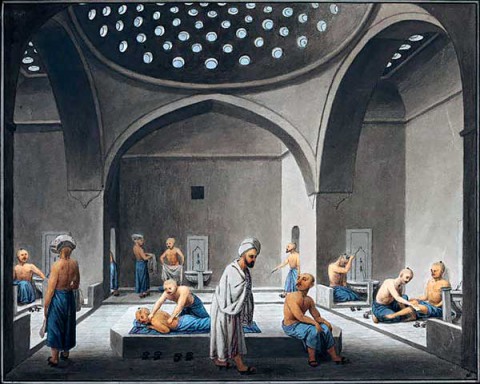

Как поясняет Руслан Бушков, следует разделять элитарные бани, порожденные городской культурой, и народные, деревенские. В описанных выше хамамах собирались представители булгарской знати. Они играли здесь в шахматы и нарды, заключали торговые сделки, решали политические вопросы. Это были своеобразные клубы общения.

Простые люди мылись без изысков, в невысоких срубах, проконопаченных мхом. Но и у них посещение бани не сводилось лишь к гигиеническим процедурам. Можно сказать, это было сакральное семейное пространство, с которым связано множество традиций.

Невесты накануне бракосочетания проводили здесь девичники с песнями и обрядами. А наутро после свадьбы молодожены обязательно шли вместе в баню. Человеку, истопившему ее, муж оставлял «банные деньги». Бабки-повитухи (кендек эби) принимали в банях роды. И очистительный обряд над родившей женщиной опять же происходил в парной.

Кстати, в наследство от древних булгар татарам досталось языческое поверье, что за каменкой живет мунча иясе (дух бани), и если его не почитать, то он нашлет болезни или угар, ведь топили тогда по-черному. Впрочем, задобрить его было легко, оставив на лавке ушат воды и веник.

К слову, о целебных свойствах березы булгары знали испокон веков. Сохранилась легенда, что дочь булгарского правителя Туй-бике излечили от тяжелой болезни в бане березовым веником.

Славилась своими хамамами и ханская Казань в XIV веке. Одной из главных достопримечательностей была Даирова баня, располагавшаяся у Тайницкой башни Кремля. В летописях «Сказания о царстве Казанском» она предстает роскошным дворцом, отделанным мрамором с бассейном, фонтанами и подогреваемыми полами. Вода в нее поступала из чистейшего и самого большого в городе ключа, называемого тайницким.

Но случилось так, что он-то и стал «ключом» от города во время осады Казани Иваном Грозным в 1552 году. От Даировой бани удалось сделать подкоп к водоему и взорвать источник. Город лишился воды.

Однако и после завоевания Казани бани не исчезли. Одна из старейших «царских мылен» располагалась на территории парка «Черное озеро». Сейчас только название напоминает об этом водоеме. А в то время там был настоящий каскад озер. И среди них так называемое Банное. Вода в озерах была очень чистой, но к XVIII веку испортилась, в том числе из-за грязных стоков, сбрасываемых мыльней.

Бани приносили хороший доход в городскую казну, но часто страдали от пожаров и наводнений, и в результате затраты на их восстановление перекрывали прибыль. В итоге в середине XIX века Казанская дума передает их крупным купцам. И это привело к всплеску строительства новых «торговых мылен». Выросла и цена на банные услуги. Если в начале XIX столетия цена удовольствия была две копейки, то теперь от пятидесяти копеек до нескольких рублей. Впрочем, от клиентов отбоя все равно не было.

Крупнейшей и самой популярной была Меркуловская баня (сейчас на ее месте находится комбинат «Здоровье»). В год она потребляла семь миллионов ведер воды!

В своей книге «Баня по-казански» Руслан Бушков цитирует воспоминания немецкого профессора медицины Брауна. Тот сетовал, что казанцы редко обращаются к докторам: «чувствуя хворь, парятся в бане, натирают себе спину тертым хреном или пьют настоенный медом огуречный рассол».

Обожал казанские бани юный Федор Шаляпин. Там он с отцом «парился до изнеможения». А позже, как рассказывает Руслан Бушков, даже вывел принцип: «Хочешь узнать человека, своди его в баню».

Сам этнограф, который где только не парился, считает, что нет ничего лучше деревенских бань. А особая прелесть у тех, что топятся по-черному, когда стены впитывают в себя аромат дыма. Сейчас таких осталось немного. Он уверен, что современный горожанин непременно должен посещать баню, чтобы не сойти с ума от нынешнего темпа жизни.

— Это место, где останавливается время. В мегаполисе ты словно щепка, которую несет поток. А здесь ощущаешь себя автономным, чувствуешь родство с природой. Неслучайно татарский просветитель Каюм Насыри в XIX веке занимался историей бани. Разработал правила ее посещения, написал «Сказ о кофе, чае и березовом венике». Он словно чувствовал приближение индустриальной эпохи и объяснял, как выжить в этих условиях.

Руслан Бушков советует человеку, который отправился в баню, оставить за ее порогом все плохие мысли и заботы. Здесь следует настроиться на позитивный лад.

— Баня — это храм тела, — говорит он. — Я сам как минимум за неделю готовлюсь к ней. Уже заранее знаю, какой чай и с кем из друзей буду там пить, какую траву в веник добавлю. Бывать там надо не чаще одного раза в две недели. Главное не превращать баню в обыденность.

Как правильно париться:

— идти в баню не раньше чем через 1,5 часа после приема пищи;

— перед парной не мочить волосы, надеть шапку из шерсти, хлопка или льна;

— первый заход в парилку должен длиться 5-7 минут при температуре 60 градусов;

— парить тело следует снизу вверх;

— лучше всего пить в бане минеральную воду, чай с медом и травами.

Источник статьи: http://rg.ru/2016/01/21/reg-pfo/banya.html

Мунча — аутентичная татарская баня

|

| Татарские бани разделялись условно на два вида — для небогатых жителей (общественные или персональные домовые) и более обеспеченных (хаммамы). |

Баня по-татарски звучит, как «мунча», и такие парные заведения татары стремились открывать возле каждого дома. Татарские бани разделялись условно на два вида — для небогатых жителей (общественные или персональные домовые) и более обеспеченных (хаммамы).

Парилки назывались мунчи, также были булгарские бани или хаммамы. Дорогие хаммамы возводились по константинопольскому проекту, а домашние представляли собой парные в землянках с печами-каменками. Средневековые татарские бани рубили из липы, осины, сосны. Каменка могла располагаться или в самом центре парной или же около стены. На оформление бань для богатых воздействовали культуры восточных мусульманских государств, делая из помывочных настоящие шедевры архитектурного искусства с мраморными полами и высокими потолками. Походы в татарские бани связаны с давними традициями и ритуалами, когда люди посещали помывочные несколько раз в неделю.

|

| Дорогие хаммамы возводились по константинопольскому проекту, а домашние представляли собой парные в землянках с печами-каменками. |

Татарская мунча устроена, как классическая русская баня — с каменкой, лавкой и полками для парения.

Мунча представляла собой помещение с тремя отсеками:

- первый представлял собой небольшие сени с оборудованной небольшой комнатой. Внутри были скамейки с подушками, располагающиеся возле зашторенных окон.

В теплое время года сени татарской бани представляли собой ложе для супружеских пар, которые планируют завести потомство.

- следующее за сенями помещение — предбанник с лавками, шестом для одежды, полкой с кувшинами. Кстати, именно в предбаннике мунчи принято окатывать себя водой из кувшинов сразу же после выхода из парилки. Современные предбанники татарских бань декорированы мозаикой, мраморными полами. Смотрятся они необычно, а некоторые даже чем-то напоминают стиль «поп-арт»;

|

| Мужчинам в мунчах после «общения с паром» подавались напитки и блюда, а женщинам — благовония, которыми они должны были натираться, чтобы источать приятный аромат и вдохновлять своих супругов. |

- и самый главный отсек бани по-татарски — это парная, которая визуально практически такая же, как и классическая русская. Здесь есть полка, печь, небольшое окошко.

В парных для элитной публики также были отдельные помывочные комнаты. Для мытья татары использовали минимум воды, которая была в цене. Они предпочитали хорошенько потеть и окатываться водой в предбаннике только после выхода из заведения.

|

| Самый главный отсек бани по-татарски — это парная, которая визуально практически такая же, как и классическая русская. Здесь есть полка, печь, небольшое окошко. |

Баня для татар была и остается оригинальным видом досуга. Мужчинам в мунчах после «общения с паром» подавались напитки и блюда, а женщинам — благовония, которыми они должны были натираться, чтобы источать приятный аромат и вдохновлять своих супругов.

На лавках, где располагались гости татарских бань, стелили мягкие тканевые коврики — курпе.

|

| Оформление татарских бань выполняется особенно роскошно, но с чувством меры. |

Оформление татарских бань выполняется особенно роскошно, но с чувством меры. На окнах имеются разноцветные наличники, над входом — так называемый начес с фронтоном. При входе можно видеть арку с колоннами, но подобное оформление было актуально для «элитных» бань. Если вы желаете окунуться в атмосферу восточных бань — классического или татарского хаммама, выберите подходящее заведение из нашего каталога. Желаем комфортного отдыха!

Источник статьи: http://sauna.spb.ru/iskra/muncha.html

Бани не случайно возникли на Булаке

Опубликовано: 30.05.2008 0:00

“Казанская городская фильмотека” — так гласит вывеска на стене углового дома на пересечении улиц Университетской и Островского, запечатленного на старом снимке. Многие жители столицы республики больше помнят этот уголок родного города по располагавшимся рядом популярным в народе баням.

Что и неудивительно: именно здесь, в “банях на Булаке” (до революции — бани Жуковского-Баратынского), мылось, можно сказать, пол-Казани. В пятницу и по выходным дням в их залах было не протолкнуться. Но в конце семидесятых годов старинные постройки, которые занимали помывочные, снесли за ветхостью, и на их месте вырос просторный комбинат “Здоровье” — современный комплекс коммунально-бытового обслуживания.

Бани на Булаке стояли с незапамятных времен. Это было удобно — близко к центру города, а главное — решалась непростая проблема с забором воды и сливом использованной. Одна из бань, знаменитая Даирова баня (“Тагир мунчасы”), стоявшая у живописного впадения протоки в Казанку, еще в XVII веке слыла своеобразным клубом казанской знати. Здесь, как утверждает историк М.Худяков, помимо бассейнов и журчащих фонтанов, залов, куда по керамическим трубам подавались горячая и холодная вода, горячий воздух, была богато обставленная комната отдыха.

Еще немецкий путешественник Адам Олеарий, побывавший в Казани в 1636-1638 годах, с восхищением отмечал в своих отчетах, что “татары большое значение придавали личной гигиене, и бани стояли в каждом дворе”. Как известно, богатые традиции имеет и русская баня. Смешение культур привело к обогащению местной банной традиции.

Где же еще до революции мылись горожане? Казанцам продолжают служить самые старые бани — на улицах Большой Красной (бывшая Данилова) и Тукаевской (Татарская). Чуть уступала им по возрасту “Офицерская” баня, возведенная в свое время для служащих порохового завода. После революции она стала общедоступной. В 1930-х годах ее снесли и построили ныне действующую баню №5, что по улице Первого Мая.

Есть краткое упоминание о “банных номерах и ваннах” и в “Путеводителе по Казани” профессора Н.Загоскина. Он сообщает, что, помимо четырех общественных бань, в конце позапрошлого века в городе работали три купальни — в конце Кошачьего переулка (ныне ул.Космодемьянской), на Подлужной улице и на озере Кабан. Последнюю, правда, он рекомендовал обходить подальше: “…мы можем лишь сетовать избегать [ее] всякому, кто не желает омывать свое тело в казанском подобии знаменитого Лурда”. Для справки: Лурд — это католический город-достопримечательность на юге Франции, страдавший в прошлом от разного рода эпидемий из-за постоянного наплыва людей.

Отметим, что сегодня в столице Татарстана девять действующих общественных бань (в советские годы было шестнадцать). Комбинат “Здоровье”, в это число не входящий, остается лидером по привлечению посетителей как среднего, так и высокого достатка.

Автор статьи: ЛЕБЕДЕВ Андрей

Выпуск: № 110(26227)

Источник статьи: http://rt-online.ru/p-rubr-obsh-38227/