Теплоотдача при конденсации пара

При охлаждении пара ниже температуры насыщения для данного давления пар конденсируется, т. е. превращается в жидкость, и при этом выделяется теплота конденсации, численно равная теплоте парообразования. В зависимости от состояния поверхности стенки оседающая жидкость может принимать форму или капель, или пленки, соответственно этому конденсация пара носит название или капельной, или пленочной. Капельная конденсация происходит в условиях естественного движения, когда конденсат не смачивает поверхности тела. Это обычно наблюдается на поверхности стенок, покрытых тонким слоем масла, керосина или жирных кислот.

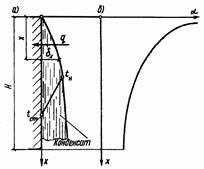

При капельной конденсации теплоотдача в 5—10 раз больше, чем при пленочной, характеризующейся большим термическим сопротивлением. Однако именно пленочная конденсация представляет наибольший практический интерес, поскольку она происходит преимущественно в различного рода промышленных теплообменных аппаратах, где наблюдается вынужденное движение пара по шероховатым смачиваемым поверхностям охлаждения (рис. 6.2).

Рис. 6.2 Схема пленочной конденсации пара на вертикальной стенке (а)

и распределение коэффициента теплоотдачи по высоте стенки (б)

Изучение процесса теплоотдачи при пленочной конденсации фактически сводится к изучению процесса теплообмена пленки жидкости споверхностью стенки, т. е. теплообмена между твердым телом и однофазной средой. При этом особенность исследуемого процесса состоит в том, что сам процесс образования пленки обусловлен переходом среды из парообразного состояния в жидкое.

Сущность теории пленочной конденсации пара заключается в следующем. При соприкосновении пара со стенкой, температура которой ниже температуры насыщения tн,пар конденсируется, и на поверхности стенки образуется пленка. Предполагается, что температура внешней поверхности пленки равна tн и если режим движения пленки ламинарный, то теплота, освобождаемая при конденсации пара, распространяется путем теплопроводности через толщу пленки. При этом

|

|

где

Исходя из условий течения пленки конденсата, Нуссельт при ряде упрощений вывел формулы для аналитического подсчета среднего значения коэффициента теплоотдачи при конденсации пара на вертикальной и горизонтальной поверхностях стенок.

Формулы Нуссельта дают приближенное решение. Советскими учеными Г. Н. Кружилиным и Д. А. Лабунцовым задачи по определению коэффициента теплоотдачи были решены с учетом сил инерции и конвективного переноса тепла в пленке, а П. Л. Капица уточнил эти формулы, учитывая при их выводе возможность возникновения волнового движения пленки.

|

Рассматриваемая задача по определению теплообмена при конденсации пара была решена на основе теории подобия. Действительно, поскольку процесс теплообмена определяется в основном условиями переноса теплоты через пленку конденсата, то с учетом указанных выше упрощений он может быть описан системой известных дифференциальных уравнений — теплообмена, переноса энергии и движения жидкости (см. разд.4), а также уравнением теплового баланса, которое учитывает изменение состояния пара на границе перехода в жидкую фазу.

Если обработать указанные уравнения методами теории подобия, то тогда при ламинарном режиме критериальное уравнение для теплоотдачи при конденсации пара приобретает вид

где

Здесь r – теплота конденсации; Сж – теплоёмкость конденсата;

В результате обобщения данных экспериментов, проведенных с различными жидкостями, были получены следующие расчетные формулы для определения среднего коэффициента теплоотдачи при конденсации пара:

|

для вертикальной стенки или трубы высотой Н:

Nu = 0,42Ko 0,28 (Pr/Prст) 0,25 ; (6.7)

для горизонтальной трубы диаметром d:

Nu = 0,72Ko 0,25 (Pr/Prст) 0,26 . (6.8)

Для практических расчётов коэффициента теплоотдачи при конденсации пара часто применяют следующие формулы:

для вертикальной стенки

|

для горизонтальной стенки

|

где g—ускорение силы тяжести;

vж—кинематический коэффициент вязкости жидкости; Н—высота вертикальной стенки; tн—температура насыщенного пара;

tст—температура поверхности стенки; d—наружный диаметр трубы.

Физические параметры конденсата

Масса конденсата, образующаяся на 1 м 2 поверхности, определяется по формуле

Размерность массы конденсата — кг/(сек·м 2 ).

Так как высота трубы всегда больше диаметра, то коэффициент теплоотдачи при горизонтальном расположении трубы выше, чем при вертикальном (сравнить уравнения (6.9) и (6.10)).

Формулы (6.9) и (6.10) относятся к неподвижному или медленно движущемуся пару (

Источник статьи: http://studopedia.ru/11_204976_teplootdacha-pri-kondensatsii-para.html

Теплоотдача при конденсации

Конденсация – это переход пара в жидкое состояние. В процессах конденсации пара выделяется теплота. Каждый кг сухого насыщенного пара выделяет теплоту r (r, Дж/кг – теплота парообразования). Если на поверхности конденсируется G, кг/с сухого насыщенного пара, то при этом выделяется Q=G∙r,Дж/с тепла, которое передается поверхности конденсации в соответствии с законом Ньютона — Рихмана Q=a F (ts-tc), и должно постоянно отводиться от поверхности, чтобы обеспечить необходимый перепад температур Dt= ts-tc, (tc

При пленочной конденсации неподвижного сухого насыщенного пара и ламинарном течении пленки конденсата на вертикальной поверхности и вертикальных трубах Нуссельтом теоретически (на основании математической модели процесса конденсации) была получена формула, которая хорошо согласуется с экспериментальными данными для случая чисто ламинарного течения пленки конденсата. На практике чаще всего реализуется ламинарно-волновое течение, для которого рекомендуется следующая формула для расчета среднего коэффициента теплоотдачи (

| (8.12) |

где

Формула (8.12) справедлива при Zs£2300. При значениях Zs>2300 ламинарно-волновое течение пленки сменяется турбулентным, так что на вертикальной поверхности в верхней части течение ламинарно-волновое, в нижней – турбулентное (смешанный режим). Расчетная формула в этом случае имеет вид

| (8.13) |

При конденсации пара на наклонных поверхностях коэффициент теплоотдачи меньше, чем на вертикальных за счет увеличения толщины пленки конденсата и может быть вычислен по формуле

| (8.14) |

где y — угол между поверхностью конденсации и вертикальной поверхностью.

При пленочной конденсации неподвижного сухого насыщенного пара на горизонтальной трубе средний коэффициент теплоотдачи рассчитывается по формуле Нуссельта

| (8.15) |

где mж, Па×с – коэффициент динамической вязкости конденсата при ts.

С учетом зависимости теплофизических свойств конденсата от температуры

| (8.16) |

При конденсации движущегося пара со скоростью wп , м/с на коэффициент теплоотдачи влияет направление движения пара. Если пар движется сверху вниз, то направления движения пара и пленки конденсата совпадают (попутное движение), при этом толщина пленки уменьшается, коэффициент теплоотдачи увеличивается. При движении пара снизу вверх (встречное движение пара и пленки) толщина пленки увеличивается, коэффициент теплоотдачи уменьшается.

Средний коэффициент теплоотдачи при конденсации движущегося пара на горизонтальной трубе и движении пара сверху вниз рассчитывается по формуле

| (8.17) |

где

rж, mж, rn, mn – плотность и динамическая вязкость при ts для конденсата и пара соответственно.

В конденсаторах и теплообменниках пар конденсируется на пучках с шахматным, коридорным или иным расположением труб (рис. 8.4).

1. Уменьшается скорость пара при движении его по пучку вследствие частичной конденсации.

2. Толщина пленки конденсата с увеличением номера ряда растет за счет стекания конденсата с верхних рядов.

Все это приводит к уменьшению коэффициента теплоотдачи по рядам с увеличением номера ряда.

Для расчета среднего по пучку коэффициента теплоотдачи

| (8.18) |

где

При пленочной конденсации мокрого или перегретого пара теплоотдачу рассчитывают по формулам (8.12) – (8.18), только вместо теплоты парообразования (r) подставляют разность энтальпий

где h – энтальпия мокрого или перегретого пара, h¢ — энтальпия конденсата при ts. Во всем остальном – никаких особенностей по сравнению с сухим насыщенным паром.

Заметно уменьшает теплоотдачу при конденсации наличие примесей неконденсирующихся газов (воздуха). Снижение теплоотдачи при этом происходит потому, что притекающий к поверхности вместе с паром газ остается у стенки в виде газового слоя, через который затрудняется доступ пара к поверхности. Для отвода воздуха из пара в промышленных конденсаторах устанавливаются воздухоотсасывающие устройства.

Следует уделять внимание профилактическим мерам, препятствующим снижению теплоотдачи от наличия воздуха в паре, отложений на поверхности в виде накипи, масел и других загрязнений, представляющих собой дополнительное термическое сопротивление для отвода тепла от конденсирующегося пара.

Контрольные вопросы и задания

1. Поясните, как должны изменяться каждая из микрохарактеристик процесса кипения (увеличиваться или уменьшаться) при увеличении теплоотдачи.

2. Рассчитайте критическую плотность теплового потока

3. Проанализируйте тенденцию изменения коэффициента теплоотдачи в процессах конвективного теплообмена, пузырькового кипения, перехода к пленочному кипению, пленочного кипения.

4. Какие условия необходимы для процесса конденсации?

5. При конденсации пара на вертикальных трубах устанавливают конические поверхности для отвода конденсата. Что это дает?

6. В связи с тем, что интенсивность теплообмена при конденсации на трубах определяется термическим сопротивлением пленки конденсата, важное значение для получения высоких коэффициентов теплоотдачи имеет расположение труб в конденсаторе (вертикальное, горизонтальное). Какое расположение предпочтительно и почему?

7. На какой поверхности при конденсации пара Вы ожидаете бόльший коэффициент теплоотдачи: на гладкой или шероховатой? И почему?

8. Подставьте размерность всех величин в числа подобия Res и Zs и убедитесь, что они безразмерны.

9. Как влияет при конденсации пара перепад температур Dt=ts-tc на коэффициент теплоотдачи, на плотность теплового потока q? Проанализируйте на примере пленочной конденсации неподвижного сухого насыщенного пара на горизонтальной трубе.

Примеры решения задач

Задача № 1. Определить коэффициент теплоотдачи (a) и температуру поверхности (tc) при кипении воды, если давление воды р=23 бар, а поверхностная плотность теплового потока q=9×10 4 Вт/м 2 .

Решение

Для расчета коэффициента теплоотдачи воспользуемся уравнением (8.4)

|

По давлению р=23 бар из табл. 7 приложения находим температуру насыщения ts=219,6 о С и рассчитываем температуру поверхности нагрева

|

Задание.Решите задачу, воспользовавшись уравнением (8.5), определите отклонение полученных результатов в %, сделайте выводы.

Задача № 2. На наружной поверхности вертикальной трубы диаметром d=20мм и высотой h=2м конденсируется сухой насыщенный водяной пар при давлении р=1бар.Температура поверхности tс=94,5 о С. Определить средний коэффициент теплоотдачи от пара к трубе и количество пара, которое сконденсируется на поверхности трубы за 1 час.

Решение

По давлению р=1бар из табл. 7 приложения находим температуру насыщения ts=99,6 о С, а из табл.8 при t=100 о С (99,6 о »100 о С):

| rж =958 кг/м 3 , lж=0,68 Вт/м×К, vж =0,291×10 -6 м2 /с, Prж s=1,73; |

Теплоту парообразования берем из табл.9 приложения, при t=100 о С r=2257,2 кДж/кг.

. . |

Режим течения пленки ламинарно-волновой, тогда

Количество пара, которое конденсируется на поверхности трубы за 1с

Задание. Рассчитайте, как изменится a и G, кг/ч, если труба будет горизонтальной? Сделайте практические выводы.

Источник статьи: http://megaobuchalka.ru/8/46153.html