- Значение слова «цирюльник»

- цирю́льник

- Делаем Карту слов лучше вместе

- Что такое цирюльник, чем он занимался?

- История термина

- В Западной Европе

- Цирюльники в России

- Цирюльник в Европе Средних веков: брадобрей и врачеватель

- На чем специализировались средневековые цирюльники?

- В лавке средневекового цирюльника

- Процесс бритья в средневековую эпоху

- Цирюльник

- Цирюльник

Значение слова «цирюльник»

ЦИРЮ́ЛЬНИК, -а, м. Устар. Парикмахер, выполнявший также некоторые обязанности лекаря (производил кровопускание, ставил пиявки и т. п.). — Я, ваше высокородие, не банщик, я цирюльник-с. —. Не прикажете ли кровососные баночки поставить? Чехов, В бане. В проулке, где на снегу, как кошма, валялись обстриженные волоса, — зазывали народ цирюльники, щелкали ножницами. А. Н. Толстой, Петр Первый.

Источник (печатная версия): Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

- Цирю́льник (через польск. cyrulik от лат. chirurgus) — парикмахер, владеющий элементарными приёмами врачевания. Прототипом фельдшерского сословия надо считать средневековых банщиков (balneatores) — цирюльников, которые составляли особый цех и имели право заниматься малой хирургией, вправлять вывихи, накладывать перевязки при переломах и ранах, и тому подобное. Главная их деятельность, помимо стрижки и бритья, состояла в кровопусканиях, к которым в те времена питали большое пристрастие; приставлением кровососных банок в банях они, как теперь думают, много способствовали распространению сифилиса. В течение многих столетий не существовало другого пути для изучения хирургии, как только через цирюльни. В прошлом времени цирюльники занимались педикюром. Тогда эту нехитрую услугу совмещали с лечением зубов и другими процедурами по уходу за телом. Разделение специальностей произошло в XIX веке.

ЦИРЮ’ЛЬНИК, а, м. [польск. cyrulik с греч.] (устар.). Парикмахер.

Источник: «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (1935-1940); (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

цирю́льник

1. устар. парикмахер (часто владевший также элементарными приёмами врачевания) ◆ Те же парикмахеры были цирюльниками, фельдшерами, брили бороду, пускали кровь разными манерами, а подчас выдергивали и зубы. Е. И. Расторгуев, «Прогулки по Невскому проспекту», 1846 г. (цитата из НКРЯ) ◆ Меня лечил полковой цирюльник, ибо в крепости другого лекаря не было, и, слава богу, не умничал. Пушкин, «Капитанская дочка», 1836 г.

Делаем Карту слов лучше вместе

Спасибо! Я обязательно научусь отличать широко распространённые слова от узкоспециальных.

Насколько понятно значение слова упредить (глагол), упредил:

Источник статьи: http://kartaslov.ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D1%86%D0%B8%D1%80%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA

Что такое цирюльник, чем он занимался?

Не все знают, что такое цирюльник, зато слово «хирург» понятно всем. Долгое время оба термина были синонимами, обозначали одну профессию. Потом значение первого слова изменилось, а через время оно и вовсе вышло из обихода. Разберемся, чем же занимались цирюльники.

История термина

Слова «хирург» и «цирюльник», хотя и звучат по-разному, имеют общее происхождение. В Древней Греции похожий термин означал «лечение руками», «ремесло, ручной труд», «хирургическую операцию». Из древнегреческого слово, немного изменившись, попало в латынь, затем пришло в польский язык. Разговорная речь трансформировала термин еще больше. В итоге в польском языке существовали две формы слова: одна — похожая по звучанию на «хирург», другая — на «цирюльник». Попав в Россию, термин снова претерпел изменения, профессия стала называться «цирюльник» или «цирульник».

В Западной Европе

Понять, что такое цирюльник, можно читая исторические описания повседневной жизни европейцев в Средние века. В ту пору основывались города, развивались ремесла. Еще не существовало разделения на парикмахеров, лекарей и т. п. Цирюльников называли и банщиками, и брадобреями, и хирургами. Это были ремесленники широкого профиля. Цирюльники оказывали гигиенические услуги: стригли, брили, срезали мозоли. Они разбирались в химических веществах, фармацевтике, могли дать снотворное. Лечили популярным в то время кровопусканием, вырывали зубы, делали прижигания. Цирюльники занимались резаными, колотыми, рублеными ранами, лечили переломы, вывихи.

В эпоху Возрождения они открывали в городах свои лавки, оставив бродячий образ жизни. Со временем каждый вельможа уже имел своего цирюльника-парикмахера. Профессионально стричь и брить стали в холлах гостиниц. В XIII веке в Париже открыли академию, где обучали парикмахерскому искусству.

Цирюльники в России

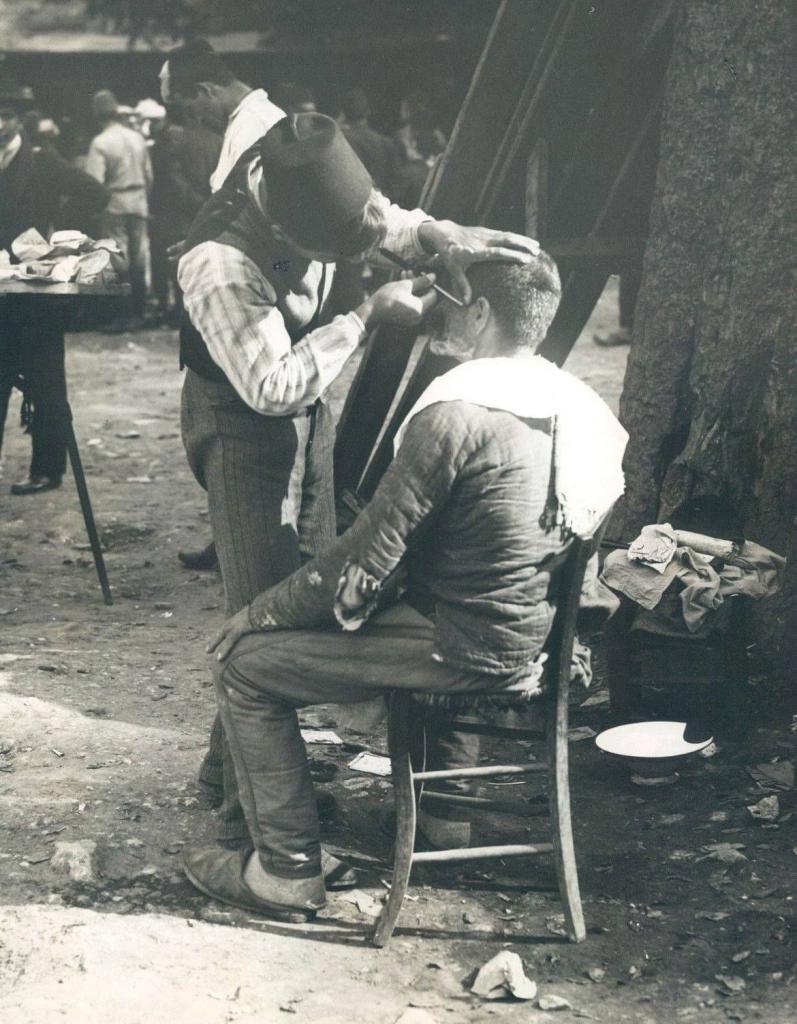

На территории нашего государства до XVII в. закон запрещал перенимать иноземные обычаи, платья, прически. Народ пользовался услугами бродячих цирюльников. Они носили с собой деревянный ящик с инструментами, стул для клиента. Как правило, имели при себе кувшин с пиявками, микстуры, лекарственные средства.

При Петре I профессия была узаконена. Более того, цирюльников стали считать низшим медицинским чином. Воинский устав тех времен требовал, чтобы при каждой роте был такой специалист. Цирюльников называли фельдшерами, лекарями. По уровню знаний, навыков, положению в обществе они были ниже врачей. Цирюльники считались докторами-самоучками. Знания они получали у более опытных коллег или осваивали определенный набор навыков, обучаясь у хирургов.

В XVII в. с распространением в России немецкого и французского влияния профессия становилась все популярнее. Однако цирюльники отличались между собой: одни работали при дешевых городских банях, других приглашали на дом, третьи открывали дорогие салоны. Богачи любили выписывать модных заграничных цирюльников.

В XVIII в. слова «хирург» и «цирюльник» перестали быть синонимами. Хирурги стали лечить пять видов болезней: раны, опухоли, переломы, вывихи, чирьи (фурункулы). Цирюльники продолжали стричь и брить клиентов.

В XIX в. из немецкого языка пришло слово «парикмахер». Карамзин, употребляя его в своих произведениях, подразумевал человека, который брил, причесывал, пудрил волосы.

В начале XX в. слово «парикмахер» вытеснило устаревший термин «цирюльник». Теперь его можно встретить только в художественной или исторической литературе, описывающей старые времена.

Источник статьи: http://www.syl.ru/article/411690/chto-takoe-tsiryulnik-chem-on-zanimalsya

Цирюльник в Европе Средних веков: брадобрей и врачеватель

В средневековой Европе цирюльниками назывались банщики-парикмахеры, которые владели элементарными навыками врачевания. Как и другие ремесленники, они объединялись в профессиональные сообщества – цеха. К XII веку в каждом европейском городе функционировала баня с парикмахерской, в которой цирюльники предлагали свои услуги.

На чем специализировались средневековые цирюльники?

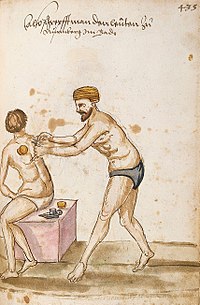

В сравнении с дипломированными врачами цирюльники-ремесленники занимали более низкое общественное положение. Они были не столь подкованы в академической теории, но имели значительно больший практический опыт. Перечень стандартных услуг, которые предоставлял цирюльник в средневековой бане, был довольно разноплановым. Помимо мытья они занимались массажем, вправляли вывихи, удаляли больные зубы, делали перевязки ран и лечили переломы. Но основная их деятельность сводилась к трем главным занятиям: стрижке, бритью и кровопусканию.

Со временем бани начали преобразовываться в цирюльные лавки. К концу XIII века в каждом крупном европейском городе насчитывалось несколько сотен таких заведений. Для примера, в 1291 году только в одном Париже их было более 500, и это не считая множества уличных брадобреев, которые предлагали свои услуги на рыночных площадях и в других людных местах.

Постепенно цирюльники начали сужать круг обязанностей, уделяя меньше внимания врачеванию, специализируясь лишь на бритье, стрижках и кровопускании. Но окончательное разделение специальностей брадобрея и фельдшера-хирурга произойдет лишь в Новое время (XVII-XVIII вв.).

Знатные вельможи и представители духовенства не пользовались услугами общественных цирюлен, они имели собственного мастера, который проживал в замке на правах слуги. Своего монаха-цирюльника имел и каждый монастырь. Это позволяло священнослужителями не ходить день ото дня в город и не искушаться соблазнами мирской жизни.

В лавке средневекового цирюльника

Цирюльная лавка привлекала внимание издалека: вместо вывески о специализации заведения красноречиво заявляли блестящий железный таз, ножницы и гребень, висящие над входом. В Средневековье это место было эпицентром общественной жизни. Сюда постоянно захаживали городские жители, обменивались новостями и обсуждали свежие сплетни.

По меркам Средневековья брадобрейство было весьма прибыльным занятием. Во многом коммерческому успеху цирюльников сопутствовала католическая церковь, не устающая напоминать, что растительность на мужском лице приравнивает его к животному. Поэтому городские лавки брадобреев не пустовали. Примечательно, что цирюльники обслуживали исключительно мужскую часть населения. Но это не значит, что женщинам вход в лавку был закрыт, здесь им могли провести несложные медицинские операции, но о стрижках речи не шло.

Лавка цирюльника представляла собой небольшое помещение с деревянным креслом, тумбой для инструментов и открытой печью, горевшей на протяжении всего дня, поскольку мастер всегда должен был иметь под рукой горячую воду. В перечень инструментов и оснащения стандартной средневековой цирюльни входили: медные и оловянные тазы и кувшины, гребни и ножницы, пинцет для выщипывания волос, железные бритвы-клинки, головные повязки и губки, а также склянки с благоухающей водой.

Процесс бритья в средневековую эпоху

Процедура бритья в европейских цирюльнях не менялась столетиями, представляя особый церемониал. Хозяин лавки наливал в таз кипяток, снятый с горящей рядом печи, добавлял в него стружку из мыла и специальной губкой взбивал пену, которую наносил на лицо клиенту. После брадобрей начинал искусно орудовать острым клинком, в общих чертах мало чем отличающимся от привычной опасной бритвы.

Помимо стрижки и бритья в обязанности брадобрея входило подравнивание бороды и усов (далеко не все придерживались рекомендаций церкви), а также то, что мы сейчас называем камуфлированием седых волос. Средневековые мужчины панически боялись седины, называя ее покрывалом смерти. Преисполненные суеверий они обращались к цирюльникам, чтобы те красили им волосы, для отсрочки таким образом наступление судного дня.

Посещение цирюльника приводило внешность в порядок, но доставляло не самые приятные ощущения. Дешевое мыло сильно раздражало кожу, могло вызвать чесотку и другие нежелательные последствия. Поскольку о дезинфекции в Средневековье не имели ни малейшего представления, грязные инструменты, которыми в день обслуживалось несколько десятков горожан, становились разносчиками многих заразных недугов. Но даже эти обстоятельства не уменьшали количества желающих приобщиться к главному мужскому культу – бритью.

Источник статьи: http://usachi.ru/stil/tsiryulnik-v-evrope-srednikh-vekov-bradobrey-i-vrachevatel/

Цирюльник

Цирю́льник (через польск. cyrulik от лат. chirurgus ) — исторически парикмахер и банщик, владеющий элементарными приёмами хирургии.

В каждом городе Европы к XII—XIII вв. была баня с парикмахерской при ней [1] . Как и все ремесленники Средних веков, ее работники были объединены в цех. Квалификация банщика присваивалась цехом ученику только после нескольких лет (до семи) ученичества и после сдачи экзаменов в присутствии старейшин цеха банщиков, представителя городского совета и докторов медицины [2] .

Цех имел правила, касающиеся проводимых в бане процедур и платежей за услуги бани [3] . Банщики имели право, кроме мытья, заниматься массажем, стричь, брить, вправлять вывихи, накладывать перевязки при переломах и ранах, вырывать больные зубы [4] . Главная их деятельность, помимо стрижки и бритья, состояла в кровопусканиях путем надреза подкожных вен, что вплоть до XIX вв. считалось очень полезным: в традициях античной и средневековой медицины многие болезни объясняли застоем дурной крови, которую необходимо выпустить из тела [5] .

Поскольку о дезинфекции инструментов тогда не имели представления, подобные процедуры, проводимые в банях, вероятно, способствовали распространению заразных заболеваний.

Средневековый цирюльник-ремесленник отличался от профессионального врача, получившего теоретическое медицинское образование по трудам Галена, Гиппократа, Аристотеля в университете. К тому же некоторые ученые врачи имели духовный сан, а священникам правила Четвертого Латеранского собора (1215 г.) запрещали лично резать тела и пачкать руки кровью, что и вело к дальнейшему разделению в Европе профессий медика и цирюльника-хирурга [6] .

Некоторые цирюльники серьезно совершенствовали свои навыки хирургии, имея большую реальную практику общения с ранами, травмами и кожными болезнями, тем более что распространение с XV в. огнестрельного оружия поставило их перед лицом проблем лечения огнестрельных ранений, не имевших аналогов в прошлом: появились методики перевязывания ран, извлечения пуль и осколков и т. п. [7]

С XVII—XVIII вв. началось разделение специальностей парикмахера и хирурга, когда хирургия окончательно стала частью настоящей профессиональной медицины [7] .

Источник статьи: http://wiki2.net/%D0%A6%D0%B8%D1%80%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA

Цирюльник

Цирю́льник (через польск. cyrulik от лат. chirurgus ) — исторически парикмахер и банщик, владеющий элементарными приёмами хирургии.

В каждом городе Европы к XII—XIII вв. была баня с парикмахерской при ней [1] . Как и все ремесленники Средних веков, ее работники были объединены в цех. Квалификация банщика присваивалась цехом ученику только после нескольких лет (до семи) ученичества и после сдачи экзаменов в присутствии старейшин цеха банщиков, представителя городского совета и докторов медицины [2] .

Цех имел правила, касающиеся проводимых в бане процедур и платежей за услуги бани [3] . Банщики имели право, кроме мытья, заниматься массажем, стричь, брить, вправлять вывихи, накладывать перевязки при переломах и ранах, вырывать больные зубы [4] . Главная их деятельность, помимо стрижки и бритья, состояла в кровопусканиях путем надреза подкожных вен, что вплоть до XIX вв. считалось очень полезным: в традициях античной и средневековой медицины многие болезни объясняли застоем дурной крови, которую необходимо выпустить из тела [5] .

Поскольку о дезинфекции инструментов тогда не имели представления, подобные процедуры, проводимые в банях, вероятно, способствовали распространению заразных заболеваний.

Средневековый цирюльник-ремесленник отличался от профессионального врача, получившего теоретическое медицинское образование по трудам Галена, Гиппократа, Аристотеля в университете. К тому же некоторые ученые врачи имели духовный сан, а священникам правила Четвертого Латеранского собора (1215 г.) запрещали лично резать тела и пачкать руки кровью, что и вело к дальнейшему разделению в Европе профессий медика и цирюльника-хирурга [6] .

Некоторые цирюльники серьезно совершенствовали свои навыки хирургии, имея большую реальную практику общения с ранами, травмами и кожными болезнями, тем более что распространение с XV в. огнестрельного оружия поставило их перед лицом проблем лечения огнестрельных ранений, не имевших аналогов в прошлом: появились методики перевязывания ран, извлечения пуль и осколков и т. п. [7]

С XVII—XVIII вв. началось разделение специальностей парикмахера и хирурга, когда хирургия окончательно стала частью настоящей профессиональной медицины [7] .

Источник статьи: http://wiki2.info/%D0%A6%D0%B8%D1%80%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA