Понятия о водяном паре

Распространенным рабочим телом в паровых турбинах, паровых машинах, в атомных установках и теплоносителем в различных теплообменниках является водяной пар.

Пар — газообразное тело в состоянии, близком к кипящей жидкости.

Парообразование – процесс превращения вещества из жидкого состояния в парообразное.

Испарение – парообразование, происходящее всегда при любой температуре с поверхности жидкости.

При некоторой определенной температуре, зависящей от природы жидкости и давления, под которым она находится, начинается парообразование во всей массе жидкости. Этот процесс называется кипением.

Обратный процесс парообразования называется конденсацией. Она также протекает при постоянной температуре.

Процесс перехода твердого вещества непосредственно в пар называется сублимацией. Обратный процесс перехода пара в твердое состояние называется десублимацией.

При испарении жидкости в ограниченном пространстве (в паровых котлах) одновременно происходит обратное явление – конденсация пара. Если скорость конденсации станет равной скорости испарения, то наступает динамическое равновесие. Пар в этом случае имеет максимальную плотность и называется насыщенным паром.

Если температура пара выше температуры насыщенного пара того же давления, то такой пар называется перегретым. Разность между температурой перегретого пара и температурой насыщенного пара того же давления называется степенью перегрева. Так как удельный объем перегретого пара больше удельного объема насыщенного пара, то плотность перегретого пара меньше плотности насыщенного пара. Поэтому перегретый пар является ненасыщенным паром.

В момент испарения последней капли жидкости в ограниченном пространстве без изменения температуры и давления образуется сухой насыщенный пар. Состояние такого пара определяется одним параметром — давлением.

Механическая смесь сухого и мельчайших капелек жидкости называется влажным паром.

Массовая доля сухого пара во влажном паре называется степенью сухости – х;

где mсп — масса сухого пара во влажном; mвп — масса влажного пара. Массовая доля жидкости во влажном паре называется степенью влажности – у; у = 1 – n . Для кипящей жидкости при температуре насыщения n = 0, для сухого пара – n = 1.

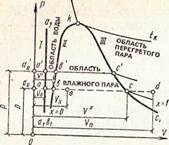

Рис. 1.13. Параметры парообразования.

Процесс парообразования в координатах р—v.

Рассмотрим процесс парообразования при постоянном давлении в координатах р—v (рис. 1.13). Поместим 1 кг воды при температуре 0 °С в цилиндр с поршнем. Для некоторого значения p = const это начальное состояние воды изобразится на диаграмме точкой а. При этом его удельный объем v=0,001 м 3 /кг.

Если подогревать воду при постоянном давлении, то объем ее увеличивается и при температуре, которая соответствует состоянию кипения воды, достигает величины, отмеченной на диаграмме точкой b. Удельный объем кипящей воды принято обозначать v’ При дальнейшем подводе теплоты к кипящей воде последняя начнет превращаться в пар, причем давление и температура смеси воды с паром остаются неизменными.

Когда в процессе парообразования последняя частица воды превратится в пар, весь объем окажется заполненным паром. Такой пар как бы «насыщает» объем, в котором он находится, и потому называется насыщенным паром, а его температура, равная температуре кипения, называется температурой насыщения. Она обозначается tн и зависит от давления: при pабс=0,1 Мпа, tn =99,09 °С, при рабс=0,2МПа

На участке b—с пар называется влажным насыщенным паром (или просто влажным), так как он состоит из смеси воды и пара. После полного испарения воды (точка с) пар называют сухим насыщенным (или просто сухим).

Влажный пар характеризуется степенью сухости х. Степенью сухости называют массовую долю сухого насыщенного пара, находящегося в 1 кг влажного пара. Например, в 1 кг пара содержится 0,85 кг сухого насыщенного пара и 0,15 кг кипящей воды. Следовательно, степень сухости пара х = 0,85. Величина 1—х называется степенью влажности. Она показывает массовую долю кипящей воды, находящейся в 1 кг влажного пара. Для сухого насыщенного пара х =1.

Рассмотрим процесс парообразования при более высоком давлении (см. рис. 1.13). Удельный объем воды при 0 °С с повышением давления практически не изменяется (а’). Удельный объем кипящей воды несколько увеличится, так как с увеличением давления возрастает температура кипения (точка b’). Точка с’, соответствующая сухому насыщенному пару, будет находиться левее точки с, так как давление возрастает более интенсивно, чем температура сухого насыщенного пара, и удельный объем его уменьшается.

Если точки, обозначающие в р—v -диаграмме процессы при постоянном давлении, соединить, то получатся линии I, II, III. Линия I характеризует состояние воды при 0 °С и является прямой, почти параллельной оси ординат. Линия II — кривая, соединяющая точки b1, b, b’, . соответствует состоянию кипящей воды. Линия III — кривая, соединяющая точки с1, с, с’, . соответствует состоянию сухого насыщенного пара. Линии II и III пересекаются в точке k, которая называется критической точкой. В этой точке исчезает различие в свойствах жидкости и пара. Параметры, отвечающие точке k, называются критическими. Для воды они имеют следующие значения: Pкр=22,5МПа, tкр = 374,15 0 С (T=647,ЗК); v=0,00307 м 3 /кг. Линия II называется нижней пограничной, а линия III — верхней пограничной кривой.

Парообразование графически изображается линией b—с (см. рис. 1.13). Количество теплоты, затрачиваемой на превращение 1 кг кипящей воды в сухой насыщенный пар, называется теплотой парообразования (фазового превращения) и обозначается буквой r. С увеличением давления теплота парообразования уменьшается. Например, при pабс==0,1 МПа r=2263кДж/кг, а при рабс = 10МПа r=1330 кДж/кг. В критическом состоянии r=0.

В котельном агрегате сухой насыщенный пар обычно продолжает нагреваться при р — const. Этот процесс в р—р-диаграмме изображается линией с—d. При состоянии, отвечающем точке d, пар уже не насыщает пространство и имеет температуру более высокую, чем температура насыщения при данном давлении. Такой пар называется перегретым паром.

Для обозначения величин, относящихся к различным состояниям воды и пара, установлена следующая индексация: величины с индексом 0 относятся к начальному состоянию воды; с индексом ‘ — к воде, нагретой до температуры кипения; с индексом » — к сухому насыщенному пару; с индексом х — к влажному насыщенному пару; с индексом п — к перегретому пару. На практике необходимые для технических расчетов параметры состояния водяного пара удобно определить с помощью специальных таблиц, приведенных в справочной литературе. В таблицах приводятся параметры состояния кипящей воды (v’, i’, s’) и сухого насыщенного пара (v», i», s»), а также величины теплоты парообразования г. Для определения параметров состояния влажного насыщенного пара дополнительно должна быть известна степень сухости пара. Удельный объем vx, м 3 /кг, влажного насыщенного пара

Если абсолютное давление pабс 0,8, то второй член соотношения (1.123 ) составляет доли процента первого и им можно пренебречь:

Соотношение (1.123) пишется и в таком виде:

Аналогичные соотношения можно написать для величин энтальпии ix, Дж/кг, и энтропии sx, Дж/(кг>К):

Энтальпия перегретого пара iп, Дж/кг, получается как сумма энтальпии сухого насыщенного пара i» и теплоты, затраченной на перегрев пара qппри p=const, т.е.

Источник статьи: http://helpiks.org/4-74698.html

Водяной пар

Основные понятия и определения

Наибольшее распространение в промышленности получил пар, являющийся рабочим телом в паровых турбинах, в атомных установках, теплоносителем в различных теплообменниках и т. п.

Процесс превращения вещества из жидкого состояния в газообразное называется парообразованием. Испарением называется парообразование, которое происходит всегда при любой температуре со свободной поверхности жидкости или твердого тела. Интенсивность испарения возрастает с увеличением температуры жидкости.

Процесс кипения заключается в том, что если к жидкости подвести теплоту, то при некоторой температуре, зависящей от физических свойств рабочего тела и давления, наступает процесс парообразования как на свободной поверхности жидкости, так и внутри нее.

Переход вещества из газообразного состояния в жидкое или твердое называется конденсацией. Жидкость, полученная при конденсации пара называется конденсатом.

Процесс перехода твердого вещества непосредственно в пар называется сублимацией. Обратный переход называется десублимацией.

Если парообразование жидкости происходит в неограниченном пространстве, то вся она может превратиться в пар. Если же парообразование протекает в закрытом сосуде, то пар принимает максимальную плотность при данной температуре и называется насыщенным, т.е. это пар, соприкасающийся с жидкостью и находящийся с ней в термическом равновесии. С изменением температуры жидкости равновесие нарушается, вызывая соответствующее изменение плотности и давления насыщенного пара.

Насыщенный пар, в котором отсутствуют взвешенные высокодисперсные частицы жидкой фазы, называется сухим насыщенным паром. Состояние сухого насыщенного пара определяется только одним параметром – или давлением, или удельным объемом, или температурой.

Насыщенный пар, в котором содержатся взвешенные высокодисперсные частицы жидкой фазы, равномерно распределенные по всей массе сухого насыщенного пара, называется влажным насыщенным паром.

Отношение массы сухого насыщенного пара к массе суммарной влажного насыщенного пара называется степенью сухости пара или паросодержанием (

Массовая доля кипящей жидкости во влажном паре, равная (

Если сухому насыщенному пару сообщить некоторое количество теплоты при постоянном давлении, то его температура будет возрастать. Пар, получаемый в этом процессе, называется перегретым. Перегретый пар имеет при данном давлении более высокую температуру и удельный объем, чем сухой насыщенный пар. Перегретый пар над поверхностью жидкости получить нельзя. Температура перегретого пара, так же как и газа, является функцией объема и давления.

Перегретый пар является ненасыщенным, так как при данном давлении удельный объем перегретого пара больше удельного объема сухого насыщенного пара, а плотность меньше. Он по своим физическим свойствам приближается к газу и тем ближе, чем выше степень перегрева.

33 PV-диаграмма водяного пара

Рисунок 10 – PV-диаграмма водяного пара

Фазовая PV-диаграмма системы, состоящей из жидкости фара, представляет собой график зависимости удельных объемов воды и пара от давления.

Пусть вода при температуре 0 ºС и некотором давлении занимает удельный объем

График зависимости

В случае дальнейшего подвода теплоты при постоянном давлении начинается процесс парообразования. При этом количество воды уменьшается, а количество пара увеличивается.

В момент окончания парообразования в точке

При постоянстве давления температура не изменяется и процесс

График зависимости удельного объема

Точка

Если к сухому насыщенному пару подводить теплоту при постоянном давлении, то его температура и объем будут увеличиваться и пар из сухого насыщенного перейдет в перегретый (точка

Обе кривые

В точке

При температуре 0 ºС область между линией

Удельное количество теплоты, расходуемое на нагревание воды от 0 ºС до температуры кипения при соответствующем давлении, определяется по уравнению:

где:

В термодинамике удельные энтальпию и энтропию воды в состоянии соответствующем тройной точке, принимают

Удельную внутреннюю энергию воды в этой же точке при 0 ºС также принимают равной нулю. Удельная внутренняя энергия кипящей жидкости определяется из общей формулы, используемой для определения удельной энтальпии:

Энтальпию кипящей жидкости берут из таблиц.

Количество теплоты, затраченное на парообразование 1 кг воды при температуре кипения до сухого насыщенного пара, называется удельной теплотой парообразования и обозначается

Удельная энтальпия сухого насыщенного пара определяется по формуле:

а удельная внутренняя энергия:

Температура влажного пара равна температуре кипения жидкости при данном давлении. Удельный объем влажного пара

Удельная энтальпия влажного пара определяется по формуле:

где

Удельная внутренняя энергия влажного пара:

Перегретым называют пар, имеющий при данном давлении более высокую температуру, чем сухой насыщенный пар.

Удельной теплотой перегрева принято называть то количество теплоты, которое необходимо затратить на перегрев 1 кг сухого пара до требуемой температуры при постоянном давлении. Свойства перегретого пара приближаются к свойствам газа.

34 ТS-диаграмма водяного пара

Рисунок 11 – ТS-диаграмма водяного пара

Графически на ТS-диаграмме произвольный процесс нагрева жидкости, парообразования и перегрева пара при постоянном давлении изображается кривой

Пограничные кривые делят диаграмму на три части: влево от АК – область жидкости, между кривыми АК и КВ – область влажного пара, вправо от КБ и вверх от точки К – область перегретого пара.

На диаграмму наносят изобары, линии постоянных удельных объемов, а в области влажного пара – линии равных степеней сухости. Область диаграммы, лежащая ниже изобары тройной точки (

На TS-диаграмме площадь, заключенная между линией обратимого процесса и осью абсцисс (например,

Недостатком диаграммы является то, что при определении количества теплоты приходится измерять соответствующие площади, что усложняет определение необходимых величин.

35IS-диаграмма водяного пара

Рисунок 12 – IS-диаграмма водяного пара

IS-диаграмма для водяного пара впервые была предложена Молье в 1904 г. и обладает определенными преимуществами при расчетах по сравнению с ТS-диаграммой.

Большим достоинством IS-диаграммы является то, что техническая работа и количество теплоты, участвующие в процессах, изображаются отрезками линий, а не площадями, как в ТS-диаграмме.

По оси ординат откладывается удельная энтальпия пара, а по оси абсцисс – удельная энтропия. За начало координат принято состояние воды в тройной точке, где энтропия и энтальпия воды равны нолю.

Пользуясь данными таблиц водяного пара, на диаграмме, прежде всего, наносят пограничные кривые жидкости и пара, сходящиеся в критической точке К. Пограничная кривая жидкости выходит из начала координат, так как в этой точке энтальпию и энтропию принимают равной нулю. Состояние воды изображается точками на соответствующих изобарах, которые практически сливаются с пограничной кривой жидкости. Линии изобар в области влажного пара являются прямыми наклонными линиями, расходящимися веером от пограничной кривой, жидкости. В изобарном процессе:

Угловой коэффициент наклона изобары к оси абсцисс в каждой точке диаграммы численно равен абсолютной температуре данного состояния. Так как в области влажного пара изобара совпадает с изотермой, то согласно последнему уравнению изобары влажного пара являются прямыми линиями:

В области перегретого пара изобары имеют кривизну с выпуклостью, обращенной вниз. Изобара АВ соответствует давлению в тройной точке.

В области влажного пара наносится сетка линий постоянной сухости пара (

Обратимый адиабатный процесс в IS-диаграмме изображается вертикальной прямой. Поэтому все вертикальные прямые представляют собой адиабаты. Область диаграммы, лежащая ниже изобары тройной точки, изображает различные состояния смеси пар+лед.

Источник статьи: http://mydocx.ru/1-38620.html