- Баня при ГВ: влияние температуры на лактацию, польза и вред, советы врачей

- Заблуждение по поводу опасности процедуры

- Особенности женского организма после родоразрешения

- Другие важные аспекты

- Особенности влияния процедуры на кормящую женщину

- Полезные рекомендации

- Что следует взять с собой в сауну?

- В каких случаях женщине нельзя ходить в сауну?

- Какие симптомы нельзя игнорировать?

- Какую косметику для ухода за телом следует брать с собой?

- Заключение

- Баня при лактостазе

- Лактостаз (застой молока) у кормящей матери

- Благополучие лактации зависит от ряда факторов

- Причины застоя молока при грудном вскармливании

- Симптомы лактостаза у кормящих

- Как отличить лактостаз от мастита?

- Можно ли ходить в баню кормящей маме

- Польза посещения бани

- Правила для кормящей мамы при походе в баню

- Противопоказания

Баня при ГВ: влияние температуры на лактацию, польза и вред, советы врачей

Рождение ребенка предполагает постоянные заботы. Однако никто не отнимает у молодых мам право наслаждаться жизнью, как раньше. Сегодня многие женщины любят посещать сауну. Поэтому вопрос о том, можно ли ходить в баню при ГВ, является актуальным.

Заблуждение по поводу опасности процедуры

Основным поводом для волнения считается утверждение о том, что под влиянием высоких температур в сауне молоко теряет свои положительные качества и может совсем «перегореть».

Однако специалисты говорят, что баня при ГВ не вредит процессу лактации. Напротив, подобное мероприятие способно усилить его.

Если молодая мама обладает крепким здоровьем, соблюдает все правила предосторожности при посещении сауны и не забывает об употреблении достаточного количества жидкости (для профилактики обезвоживания), процедура не принесет ей вреда.

Особенности женского организма после родоразрешения

На Руси баня была самым чистым помещением. Кроме того, там не было сквозняков. Данное место считалось наиболее благоприятным для матери и младенца. Поэтому девушки находились в бане во время родоразрешения. Кроме того, там проходили первые дни женщины и ее ребенка. Таким образом члены семьи старались защитить молодую маму и малыша от инфекции и переохлаждения.

Однако современные девушки нередко задают вопрос о том, можно ли в баню при ГВ.

Ведь находясь в сауне, женщина подвергается воздействию очень высоких температур. Медики считают, что первые дни после родоразрешения – не самое лучшее время для таких процедур. Необходимо подождать, пока организм молодой мамы восстановится в достаточной степени, чтобы выдержать подобную нагрузку.

Другие важные аспекты

Посещение бани при ГВ является безопасным только через шесть-восемь недель после родоразрешения. За это время у молодой мамы обычно прекращаются выделения и заживают слизистые оболочки органов репродуктивной системы.

Кроме того, необходимо помнить, что первые сутки своей жизни младенец употребляет молозиво. Молоко становится зрелым только через десять-двадцать дней. Его полноценная выработка возможна при условии полноценного питания и отсутствия нагрузок на организм. Поэтому в данный период посещение сауны нежелательно.

Особенности влияния процедуры на кормящую женщину

Чтобы ответить на вопрос о том, можно ли ходить в баню при ГВ, необходимо учитывать воздействие высоких температур и влажности на организм молодой матери.

В целом тепло усиливает выработку молока. Однако чередование жары и холода (например, посещение бассейна после парилки) способно спровоцировать спазм грудных желез. Этот процесс может вызвать лактостаз, нарушения функций иммунной системы и даже мастит.

Кроме того, отрицательным моментом данной процедуры является долгая разлука женщины с ребенком. Ведь в период лактации важно регулярно кормить младенца. А посещение сауны может занять несколько часов.

Следует также помнить, что воздействие высоких температур приводит к обильному выделению молока и пота. Эти процессы способны спровоцировать дегидратацию и ухудшение самочувствия молодой мамы.

Полезные рекомендации

Когда организм женщины в достаточной степени восстановился после родоразрешения, она может позволить себе посетить сауну. Однако данная процедура принесет пользу только при условии соблюдения таких правил:

- Девушкам, которые никогда не были в бане, не следует идти туда в период лактации.

- Перед посещением парилки нужно покормить ребенка. Тогда грудные железы не переполняются молоком, и женщина не чувствует дискомфорта.

- Молодой матери можно ходить в баню при ГВ только при отсутствии проблем со здоровьем.

- Лучше взять младенца с собой и попросить родственника или знакомого побыть с ним в соседнем помещении. Ведь после парилки выработка молока усиливается.

- Специалисты советуют употреблять достаточное количество жидкости. Это может быть чай из трав (за исключением мяты) или простая вода комнатной температуры.Тогда количество молока будет нормальным, а самочувствие молодой мамы не ухудшится.

- Если при посещении парилки женщина ощущает недомогание (ускорение ритма сердца, головокружение, вялость), ей следует как можно быстрее покинуть сауну.

- Проводить данную процедуру нужно не чаще 1 раза в неделю.

- Использовать веник не рекомендуется.

- Не следует плавать в бассейне после парилки.

- Нельзя выходить на улицу в дождливую или холодную погоду сразу после сауны. Домой лучше добираться на такси или на машине.

При соблюдении указанных правил ответ на вопрос о том, можно ли париться в бане при ГВ, является утвердительным.

Что следует взять с собой в сауну?

Кормящей женщине разрешается использовать для этой процедуры вполне обычные предметы:

- Головной убор (для защиты от перегрева).

- Полотенце (чтобы вытереть молоко, если оно начнет вытекать из грудных желез).

- Тапки.

- Аптечку. Обязательно надо взять с собой медикаменты, понижающие артериальное давление, и нашатырный спирт.

- Чистую и проглаженную простыню.

Перед посещением бани при ГВ молодая мама может приобрести специальный набор вещей для этой процедуры в гипермаркете или магазине косметики.

В каких случаях женщине нельзя ходить в сауну?

Чрезмерное увлечение данным мероприятием негативно сказывается на состоянии организма, которому необходимы силы для кормления ребенка. Ответ на вопрос о том, можно при ГВ париться в бане, является отрицательным при наличии следующих состояний:

- Повышенная температура.

- Бронхиальная астма.

- Нарушения работы сердечной мышцы и сосудов.

- Высокое артериальное давление.

- Воспаление или инфекционная патология (особенно в острый период).

Какие симптомы нельзя игнорировать?

Организм кормящей матери может негативно отреагировать на посещение сауны. Лактация – непредсказуемый процесс. Поэтому женщине следует крайне внимательно относиться к своему здоровью во время нахождения в парилке, в особенности в первый раз после родоразрешения. Если девушка ощущает недомогание (разбитость, звон в ушах, приступы тошноты, головокружение), ей необходимо отказаться от посещения сауны на несколько месяцев. Ведь данные симптомы указывают на то, что организм молодой матери еще не готов к тому, чтобы выдерживать воздействие высоких температур и влажного воздуха.

Кроме того, женщине надо обратить внимание на объем молока. Если он снижается после процедуры, ее нужно отложить примерно на шесть месяцев. После посещения сауны следует хорошо высушить волосы и одеться по погоде, чтобы уберечь себя от переохлаждения. В случае ухудшения состояния ответ на вопрос о том, можно ли париться в бане при ГВ, безусловно, является отрицательным. В данной ситуации женщине рекомендуется отложить это мероприятие до окончания периода лактации.

Какую косметику для ухода за телом следует брать с собой?

Как правило, женщины пользуются несколькими средствами во время такой процедуры. Они наносят на поверхность кожи лосьоны, маски, скрабы, кремы. Однако в период лактации молодой матери следует ограничиться косметикой из натуральных компонентов. Дело в том, что под воздействием высоких температур химические вещества могут проникнуть в молоко через расширенные поры. Специалисты рекомендуют использовать средства, предназначенные для малышей. Это детские кремы, мыло, лосьоны и пенки. Такая косметика является натуральной и безопасной. Кроме того, она способна сделать кожу мягкой и гладкой.

В период лактации женщине рекомендуется применять натуральные средства на основе меда и отваров целебных трав. В идеале это должна быть косметика, изготовленная в домашних условиях (маски из дрожжей, кефира и желтков, скраб из кофейной гущи, лосьон из ромашки, смесь творога и морковки). Кроме того, кормящей матери перед посещением сауны можно купить товары для ухода за телом класса люкс. Такая продукция отличается хорошим качеством и содержит безопасные компоненты, которые не принесут вреда ни женщине, ни младенцу.

Сегодня многие специалисты дают утвердительный ответ на вопрос о том, можно ли в баню при ГВ. Комаровский, например, рекомендует посещение сауны молодым матерям, у которых наблюдается недостаток грудного молока. Воздействие высоких температур способствует усилению процесса лактации. Однако медики предупреждают недавно родивших женщин о том, что при наличии хронических патологий необходимо посоветоваться с доктором перед тем, как решиться проводить подобную процедуру. Ведь молодой матери, организм которой подвергается серьезным нагрузкам, следует беречь свое здоровье.

Заключение

Посещение бани является полезным и приятным мероприятием, которое позволяет человеку отдохнуть и телом, и душой.

Многие жители России любят эту процедуру, и она доставляет им положительные эмоции.

Женщине, которая нередко ходит в сауну, можно иногда позволить себе данное удовольствие даже во время лактации. Однако следует помнить, что грудное вскармливание – ответственный период в жизни молодой матери, и ей нужно избегать перегрузок. Девушкам, которые соблюдают рекомендации специалистов, не имеют серьезных проблем со здоровьем и пользуются только натуральной косметикой для ухода за кожей, такая процедура принесет пользу и подарит положительные эмоции.

Источник статьи: http://fb.ru/article/460048/banya-pri-gv-vliyanie-temperaturyi-na-laktatsiyu-polza-i-vred-sovetyi-vrachey

Баня при лактостазе

В этой статье мы разберем, что такое лактостаз (застой молока) у кормящей матери, его симптомы и эффективное лечение, в том числе в домашних условиях.

Автор статьи: кандидат медицинских наук, врач Ионичева Л.В.

Содержание статьи:

Лактостаз (застой молока) у кормящей матери

Термин «Лактостаз» произошел от латинского слова lac (lactis), что означает молоко, и греческого stasis — остановка, затруднение, застой, стояние, замедление

Согласно статистике, лактостаз возникает не менее чем у трети всех кормящих мам планеты. По данным опроса, с временным нарушением оттока молока при кормлении грудью сталкиваются практически все женщины.

Лактостаз связан с количественным дисбалансом в синтезе молока молочными железами и выведении его через сосок, при этом объем образованного молока всегда больше, чем количество выведенного.

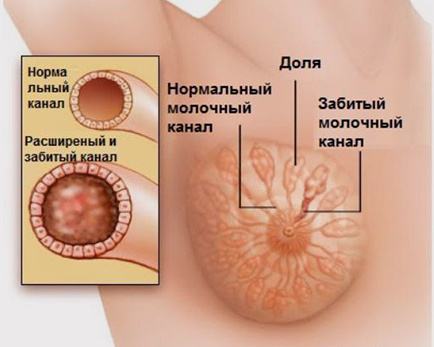

Образование молока происходит в специальных эпителиальных клетках, самое маленькое сообщество которых называется млечной долькой. Дольки объединяются в доли (сегменты), и 15-20 долей образуют молочную железу в целом. Выделение молока происходит через систему млечных протоков мелкого, среднего и крупного калибра. Протоки мелкого калибра – дольковые, с минимальным диаметром просвета, объединяются в средние долевые пути выведения. Те, в свою очередь, образуют крупные млечные ходы, открывающиеся на вершине соска.

Благополучие лактации зависит от ряда факторов

Во-первых, клетки, в которых происходит синтез молока, окружены слоем ткани, содержащей мышечные волокна. Это чрезвычайно важный фактор, так как именно сокращения и микровибрация данных волокон выталкивают молоко из клеток, перемещают его по протокам и обеспечивают рефлекторное выделение в зоне соска.

Во-вторых, необходим адекватный диаметр просвета путей выведения. После родов и начала лактации зачастую имеет место относительная узость и извитость млечных протоков, несоответствие между производимостью секретирующих клеток и возможностями путей выведения. От кормления к кормлению такая первоначальная неразработанность выводящей системы молочной железы устраняется, но при стечении соответствующих неблагоприятных обстоятельств в первые 4-5 дней лактации может возникнуть лактостаз.

Причины застоя молока при грудном вскармливании

Кроме того, сдавление млечных протоков, микрососудов и нервных образований ведет к развитию осложнения и последствия лактостаза — воспалению и отеку пострадавшего сегмента молочной железы — маститу.

В результате причинами лактостаза являются факторы, нарушающие отток молока.

К таким факторам относится целый ряд ситуаций:

- повышенная вязкость молозива и промежуточного молока в первые дни после родов;

- недостаточное опорожнение груди и редкие кормления;

- кормления в одной и той же позе;

- неправильное прикладывание к груди;

- необоснованные частые сцеживания;

- резкое прекращение грудного вскармливания;

- травмы груди;

- врожденные и приобретенные аномалии строения молочных желез;

- переохлаждение,

- переутомление, в том числе психическое

- привычка спать на животе, тесный бюстгальтер и др.

- Повышенная вязкость молозива и промежуточного молока в первые дни после родов. Образование и выделение молозива, а не молока характерно для первых суток после родов. Молозиво имеет большую плотность и вязкость по сравнению со зрелым молоком. В последующие трое-четверо суток появляется промежуточное молоко, удельный вес которого также выше, чем у молока зрелого. Это сочетается с неразработанностью и узостью млечных протоков и физиологически повышенной лактацией. Образование зрелого молока начинается только на 5 сутки после родов и до этого момента у родившей женщины узость протоков сочетается с высокой вязкостью молозива или промежуточного молока. Это приводит к малой линейной скорости перемещения и задержке их в путях оттока. Таким образом, в комплексе с физиологически повышенной лактацией, появляются действительные предпосылки для закупорки млечных протоков.

- Причиной лактостаза может также стать недостаточное опорожнение груди. Оно становится возможным при кормлении ослабленных детей, либо при «регламентированном» или редком кормлении, когда мама дает грудь малышу не более 6-8 раз в сутки, так как убеждена в необходимости ограничивать прием пищи во времени создавая так называемый «режим питания». Застой молока в груди формируется потому, что невостребованное молоко уже само по себе есть препятствие для оттока вновь образованных порций. В настоящее время такой подход специалистами не поддерживается. Напротив, рекомендуются кормления «по требованию».

- Кормление в одной и той же позе нередко сопровождается полным расходованием молока в одних сегментах молочных желез и задержкой его в других, что также способно нарушить отток молока.

- Еще одной причиной развития лактостаза является неправильное прикладывание к груди. Для полного опорожнения молочной железы ротик младенца должен захватывать полностью сосок и околососковый кружок (ареолу). Если этого не происходит, то часть молока остается в протоках и появляется вероятность их закупорки. Довольно часто при кормлении мамы используют такой прием (он называется «ножницы»): сосок фиксируется между указательным и средним пальцами, оставаясь сжатым в течение всего времени сосания. Это делается для того, чтобы помочь малышу удерживать сосок. Но при этом происходит сдавление выводящих путей с возможностью застоя молока в них.

- Одной из причин задержки молока являются необоснованныечастые сцеживания. Частые сцеживания рекомендуются кормящим мамам не всегда, а только в тех случаях, когда, во-первых, лактостаз уже состоялся; во-вторых, образуется мало молока, а сцеживание это стимулятор лактации; в-третьих, при повышенном образовании молока. Если же ничего из перечисленного не наблюдается, то тогда частые сцеживания, теряют свое позитивное значение и трансформируются в факторы, вызывающие лактостаз. Сцеживание – стимулятор лактации (см. выше), а частые сцеживания – стимулятор повышенной лактации. Разворачивается следующая цепочка событий: на необоснованные частые сцеживания образуется повышенный объем молока. Этот объем ребенком не высасывается и снова сцеживается. Опять образуется новый повышенный объем. В конечном итоге, объем молока всегда превышает объем протоков, или, другими словами, при частых сцеживаниях всегда имеет место относительная узость путей оттока молока, количество которого превышает их функциональные возможности. Избыточный объем молока и есть препятствие для оттока новых порций. Кроме того, расширенные повышенным количеством молока протоки оказывают давление на соседние. Формируется нарушение проходимости путей оттока за счет сдавления их извне и появления препятствия изнутри. В результате возникает застой молока в грудной железе.

- Резкое прекращение грудного вскармливания может быть связано с отказом ребенка брать грудь, преждевременным отлучением, переводом на искусственное питание. В любом из перечисленных случаев, задержка молока в выводящей системе молочной железы связана с прекращением его оттока за счет невостребованности.

- Причиной застоя молока является спазмирование (сужение) протоков молочных желез в результате действия низких температур. Спазмирование — стандартная ответная реакция на действие холода – уменьшает диаметр просвета протоков, ограничивает их пропускную способность и приводит к формированию лактостаза.

- Холод – не единственная причина уменьшения диаметра просвета млечных протоков за счет спазма. Психоэмоциональное перенапряжение, отрицательные эмоции и страхи (так называемая психосоматика), недосыпание, повышенная физическая нагрузка с которыми неизбежно связан уход за ребенком, кормление грудью, также являются мощными спазмирующими факторами, при действии которых возможен застой молока в груди.

- Безобидная привычка спать на животе при грудном вскармливании становится фактором риска в плане развития лактостаза за счет продолжительного сдавления ткани железы и ее системы оттока молока. Такое же отрицательное влияние на лактацию оказывает тесный бюстгальтер.

Симптомы лактостаза у кормящих

Кормящая женщина предъявляет жалобы на общее ухудшение самочувствия, недомогание и слабость, озноб, головные боли, появление болезненного уплотнения в области молочной железы, усиление болевых ощущений при кормлении и, связанную с этим, малоэффективность самого кормления.

При осмотре обнаруживается определяемая пальпаторно (при ощупывании) и видимая на глаз припухлость, нагрубание, покраснение пострадавшей зоны. Также при пальпации выявляется болезненность участка. Кожа над пораженным сегментом плотная, натянутая, неэластичная, горячая на ощупь. Отмечается субфебрильная лихорадка с повышением температуры тела до 37,4-37,5 о С.

Как отличить лактостаз от мастита?

Осложнением и последствием продолжительного лактостаза является лактационный мастит — воспаление ткани молочной железы.

Различают лактационный мастит неинфекционный и инфекционный. Последний развивается в условиях включения в процесс патогенной микрофлоры, чаще всего стафилококковой. Возбудитель инфицирует протоки и ткань молочной железы, поступая в них через трещины сосков, при кормлении грудью, сцеживании молока.

Проявления лактационного мастита соответствуют местным и общим проявлениям воспаления. Местные реакции описаны еще Гиппократом: покраснение (rubor), припухлость (tumor), местное повышение температуры (calor), боль (dolor), нарушение функций (function laesae).

К общим относятся снижение трудоспособности, недомогание, головные боли, озноб, температура до 38,0-39,5 о С, изменения со стороны клеточного состава крови.

Все эти проявления в целом, аналогичны таковым для лактостаза, но выражены в значительно большей степени. Например, температура при лактостазе (неосложненном) не поднимается более 37,4-37,6 о С, а при мастите она значительно выше; отклонения в общем анализе крови отсутствуют при банальном застое молока и весьма выражены в условиях лактационного мастита. Если при лечении лактостаза у кормящих центральным мероприятием является сцеживание молока в домашних условиях, то лактационный мастит требует комплексной консервативной терапии, а в ряде случаев – хирургического вмешательства.

Для того чтобы различить лактостаз и лактационный мастит, может назначаться общий анализ крови, бактериологическое исследование отделяемого из сосков молочных желез, ультразвуковое исследование (УЗИ).

В общем анализе крови пациенток с лактационным маститом имеют место неспецифические признаки воспалительной реакции, нехарактерные для лактостаза (см. таблицу).

Бактериологическое исследование выявляет обсемененность патогенной микрофлорой в отделяемом гное или молоке, отсутствующая при банальном лактостазе.

Ультразвуковое исследование позволяет оценить происхождение уплотнения, дает ответ на вопрос «Мастит или лактостаз?», а также разграничивает отдельные формы лактационного мастита, что является определяющим фактором при выборе тактики лечения.

Основные отличия лактостаза и лактационного мастита показаны в таблице:

помимо регулярного кормления, добавьте сцеживания 1-3 раза в день. Но не сцеживайтесь после кормления, т. к. Ваш организм это воспримет как сигнал о том, что ребенку не хватает молока и будет вырабатывать его еще интенсивнее. Молоко будет оставаться и в результате Вам придется сцеживаться постоянно, либо Вы заработаете себе серию лактостазов, которые будут приходить один за другим.

Перед сцеживанием сначала накладывайте теплый компресс на грудь, чтобы усилить отток молока. Компресс смочите в теплой воде, приложите к груди и держите до полного остывания. Затем помассируйте грудь, особенно в тех местах, где чувствуются уплотнения, и начинайте сцеживаться. Сцеживайте те области, в которых Вы чувствуете боли, т. е. там, где застой молока.

После сцеживания обязательно приложите ребенка к груди, чтобы он отсосал остатки и застоявшиеся комочки, т. к. вручную сцедить всё, конечно, сложно. Боль и отечность пройдут не сразу, на восстановление уйдет два-три дня, причем в эти дни сцеживания лучше продолжать.

Также для лечения лактостаза следите за употреблением жидкости, чтобы ограничить выработку молока. Количество жидкости (в том числе супы и фрукты) не должно превышать 800-1000 мл в день.

Зачастую бывает достаточно одного полноценного сцеживания и впоследствии регулярного кормления, чтобы прекратить развитие лактостаза.

Но порой лактостаз может перейти в неинфицированный мастит, которому характерны те же признаки, но в более острой форме. Болезнь сопровождается повышенной температурой от 38 градусов, сильными болями. От высокой температуры можно избавиться при помощи лекарств, а в общем, лечение тоже.

После сцеживания можно прикладывать лед к отечным местам. При кормлении ребенка нужно прикладывать так, чтобы он мог более эффективно опорожнять пострадавшие области груди. Женщина может при этом массировать грудь, чтобы помочь ребенку опустошить застойные протоки.

Многих кормящих женщин волнует, можно ли в баню при грудном вскармливании, поскольку они опасаются высоких температур и их влияния на молоко. Посещение бани полезно для здоровья, но для неподготовленного организма такая процедура может стать большим стрессом. Поэтому важно соблюдать правила поведения в парилке и после ее посещения.

Можно ли ходить в баню кормящей маме

Широкое распространение получили весомые доводы насчет того, можно ли кормящим принимать ванну, париться в бане, в пользу отказа от парилки. Они основаны на мнении, что при воздействии высоких температур на организм кормящей женщины, ее молоко может потерять питательные свойства или же вовсе «перегореть». Со стороны специалистов в области здравоохранения противопоказаний к проведению банных процедур женщинам в период лактации нет. Но, как и при любых других водных процедурах, к бане следует относиться разумно. Поэтому относительно того, можно ли кормящей маме ходить в сауну или баню, существуют некоторые ограничения:

- Врачи не рекомендуют посещать парилку до тех пор, пока не прекратятся послеродовые выделения и до полного заживания швов.

- Начинать париться необходимо не ранее чем через 6-9 недель после родов. Но при условии, что женщина до материнства регулярно осуществляла банные процедуры.

- Посещать баню разрешается не более 1 раза в неделю. Более частые процедуры могут навредить здоровью.

Ограничения необходимо соблюдать, т.к. кормящая мама должна вести щадящий образ жизни и уделять максимум внимания не только ребенку, семье, но и себе. Разумное посещение бани подарит женщине полноценный отдых, расслабит и поможет восстановить силы.

Польза посещения бани

Во время родов женский организм переносит сильнейший стресс. Он достаточно долгое время восстанавливается. В этот период важно, чтоб молодая мама вела правильный образ жизни, тем самым помогая своему организму окрепнуть. Посещение бани способствует улучшению кровообращения, омоложению клеток кожи. Происходит профилактика ОРВИ различного рода, организм закаляется.

Высокая температура стимулирует выработку грудного молока, поэтому лактация и баня совместимы, особенно если молока не хватает.

Некоторые консультанты по грудному вскармливанию даже рекомендуют посещать сауну для стимуляции лактации. Но при условии, что кормящая мама не имеет противопоказаний к посещению парилки.

Правила для кормящей мамы при походе в баню

Посещение бани при лактации должно проходить в щадящем режиме. И для того, чтобы процедура приносила удовольствие, рекомендуется соблюдать следующие правила:

- Из-за перенесенного стресса после родов и гормональной перестройки в организме стоит ограничить время пребывание в парилке до 5-7 минут.

- Ни в коем случае нельзя допускать резкого перепада температур. Контрастные процедуры в виде резкого охлаждения после нагрева крайне нежелательны.

- При высокой температуре в парилке бани, сауны происходит интенсивное потоотделение, организм теряет много жидкости, пить нужно как можно больше и чаще, чтобы компенсировать потери. Для кормящей мамы лучше всего подойдет минеральная вода или травяные чаи.

- Необходимо перед баней покормить малыша. Жара в парилке скажется на активной выработке молока, в результате чего грудь нальется, что сделать процедуру крайне дискомфортной. Лучше, если молочные железы будут пустыми. А если молока прибывает слишком много, важно вовремя сцеживать его, чтобы не получить застоя протоков молочных желез.

- Следует побеспокоиться об отдельном полотенце для груди. Им вытирают выступающее молоко.

- Медики не рекомендуют женщинам в период лактации париться с веником. Это может привести к скачку артериального давления.

- Если женщина решила использовать средства, ухаживающие за телом, желательно, чтобы они были без отдушек и изготовлены из натуральных компонентов. Для ухода за кожей можно использовать растительные масла, такие как облепиховое или оливковое. Хорошим вариантом является детское увлажняющее масло для тела. Для упругости кожи можно использовать мед. Необходимо помнить, что любая процедура не должна травмировать кожу.

- В гигиенических целях нужно использовать только личные вещи: чистую проглаженную простынь, полотенце и обувь.

- Аптечка тоже обязательна и необходима при посещении парилки. Она должна содержать препараты, нормализующие давление, спазмолитики и нашатырный спирт, на случай если женщина потеряет сознание.

Не менее важно правильно завершать процедуру. Сразу после нагрева необходимо достаточное время отдохнуть и пополнить организм чистой водой. После бани шею, плечи и грудь нужно держать в тепле и при необходимости своевременно сцеживать молоко, такие действия помогут избежать лактоза. Не рекомендуется покидать помещение с недосушенными волосами или в мокрой одежде даже в теплое время года. Когда поход в баню осуществляется впервые после родов, нужно внимательно прислушаться к своему организму.

Внимание! Если появляется чувство слабости, головокружение, головная боль, учащается ритм сердца, тошнота, темнеет в глазах или возникает любое другое дискомфортное состояние, необходимо срочно прекратить процедуру и покинуть парилку.

Лучше посещение сауны или солярия отложить на некоторое время, сходить на прием к врачу и рассказать о возникших симптомах. Возможно, посещение сауны противопоказано.

Противопоказания

Перед тем как отправиться в сауну или баню, кормящей маме нужно ознакомиться с противопоказаниями к проведению процедуры. Посещать баню противопоказано при следующих состояниях:

- дерматитах любого вида;

- повышении температуры тела;

- инфекционных заболеваних любого вида;

- острых воспалительных процессах в организме;

- бронхиальной астме;

- нарушениях внутричерепного давления;

- повышенном либо пониженном артериальном давлении;

- сердечно- сосудстых заболеваниях;

- острых заболеваних системы дыхательных путей;

- патологиях центральной нервной системы, психологических расстройствах.

Чтобы не навредить своему здоровью и не обострить течение хронических заболеваний, важно учитывать противопоказания и соблюдать рекомендации врачей.

Источник статьи: http://zodiacc.ru/info/banja-pri-laktostaze/