Делаем отопление в бане. Часто применяемые варианты и способы

Сегодня я, поддавшись какому-то внутреннему призыву, да ещё и учитывая вопросы от моих подписчиков, решил рассмотреть такой момент, как отопление бани.

На первый взгляд такая постановка вопроса может показаться весьма странной. Ну, действительно, зачем отапливать баню, в которой, по сути, и так поддерживается высокая температура и создаётся своеобразный климат, явно отличающийся по своим показателям от условий за её стенами? Но, как ни странно, и на то есть свои причины.

Бани ведь тоже бывают разные. Они могут быть достаточно большими по площади, иметь множество дополнительных помещений (обогрев которых, кстати, никто не отменял), отличаться внутренней отделкой (дерево, плитка и т.д.).

Наконец просто у Вас может быть, например, трое детей, которые, выходя из парилки в не отапливаемое помещение, рискуют простудиться. Вот о том, как сделать отопление в бане своими руками и пойдет речь в этой статье. Итак, выбираем варианты…

Из этой статьи вы узнаете:

Печное воздушное отопление

Кратко рассмотрим и такой вид отопления (прогрева) бани. По сути, этот вариант считается самым распространённым и максимально удобным. Он идеально подходит для небольших помещений, используемых непосредственно для банных процедур.

Хорошая каменка сможет без труда обогреть всю баню, и при этом не будет требовать установки дополнительного источника тепла и дополнительных денежных расходов. Раньше для обустройства хорошей банной печи требовалось найти профессионального каменщика или проявить хорошую фантазию для её изготовления с использованием подручных материалов (каких только печей не изобретали).

Сейчас всё гораздо проще. Вы без труда сможете приобрести уже готовое изделие практически в любом специализированном магазине. При этом установка таких каменок вполне проста и не требует каких-либо специфических условий. Единственное, на что следует обратить особое внимание при её покупке – мощность (обычно указывается в паспорте к изделию).

Рекомендуется исходить из расчета 1 кВт мощности на 1 метр квадратный отапливаемого помещения. При этом для достижения максимального комфорта и использования бани при экстремальном снижении уличных температур стоит при покупке учесть запас мощности, до 30-50% превышающей Ваши расчеты. Вот статья о более подробном выборе.

Данный вид обогрева имеет и ещё одну свою положительную сторону. Большинство печек такого вида отапливается при помощи дров, что формирует своеобразную психологическую картину и позволяет истинным любителям бани сохранять традицию, заложенную нашими предками.

Кстати, недавно известная компания Теплодар, выпустила новую модель печи-камина под названием Сиеста. Она быстро завоевала авторитет среди своих «банных собратьев». И это не случайно, так как топится из смежного помещения, тем самым одновременно обогревает, и парную, и комнату отдыха. Согласитесь, очень удобно.

Естественно, существуют варианты каменок, которые используют для нагрева электричество, газ и даже жидкое топливо. Ну здесь, скажу я Вам, всё на любителя и в зависимости от Ваших возможностей и пристрастий.

Обогрев газом

Реализация такой системы отопления имеет несколько вариантов.

- Во-первых, как я писал выше, есть возможность установки «классической» каменки, в которой вместо дров будет использоваться газовая горелка.

- Во-вторых, можно использовать стандартный газовый котёл (такой же, как и в жилых домах). Но в таком случае Вам придётся позаботиться об оборудовании систем обогрева (установка радиаторов отопления, укладка труб, подведение к бане газонесущей трубы или системы подключения к баллону).

- В-третьих, существует возможность устройства отопления от дома. По сути это такой же вариант, как и предыдущий, но со своими особенностями и недостатками. От котла, используемого для отопления дома, прокладывается отдельная теплотрасса к бане. Такой вариант очень удобен в случае, если Ваша парная примыкает к дому или находится очень близко от него.

Если же расстояние до бани относительно велико, то для того чтобы использовать эту систему и зимой необходимо заглубить теплотрассу ниже уровня промерзания грунта и хорошо утеплить её. Это предотвратит возможность её размораживания и поможет сократить теплопотери.

Правда, несомненным плюсом такого варианта считается полное устранение проблемы поддержки постоянной плюсовой температуры в помещении бани. Кроме того, все необходимые работы (при наличии определённой сноровки) Вы сможете сделать своими руками.

Водяное

Одним из удобнейших и эффективных способов обогрева, по праву, считается обустройство водяного отопления. В подобной ситуации также существует несколько вариантов изготовления системы, которая в любом случае будет запитываться от печи с водяным контуром.

К счастью, сегодня в специализированных магазинах можно без труда подобрать уже готовые к установке печи, укомплектованные теплообменником. Это значительно облегчает задачу любому строителю собственной бани. А теперь непосредственно о вариантах.

- Внешнее отопление. Делается весьма просто и, по сути, обустраивается таким же образом, как и домовое. К печи подключаются трубы, располагающиеся вдоль стен. К трубам в зависимости от площади вашей бани присоединяется определённое количество радиаторов отопления. Горячая вода, проходя через них нагревает конструкцию и, остывая возвращается обратно в котёл.

- Водяной тёплый пол. Принцип его работы такой же, как и в первом варианте. Разница заключается лишь в том, что трубы прячутся в пол, который был предварительно утеплён (об утеплении полов в бане я писал более подробно в других статьях). Такая конструкция считается неразборной (хотя, конечно, было бы желание разломать всё можно), а потому требует весьма тщательного подхода к процедуре его изготовления. В данном случае, я бы рекомендовал обращаться за помощью к специалистам .

Электрическое

Ну и напоследок, разберём несколько способов использования электричества для отопления бани. Сразу скажу: позаботьтесь в этом случае об электрике. Так как, нагрузка на тепловые электроприборы большая, качество электропроводки не должно вызывать сомнений. Учитывайте суммарную нагрузку, сечение провода, схему электропроводки и качество электромонтажных работ.

Во-первых, Ваше помещение может обогреваться при помощи электрической печи-каменки. Правда в таком случае придётся заранее позаботиться о нагреве воды в душевой (например, установив бойлер прямого или косвенного нагрева). Такой вид каменки не нуждается в дополнительном обустройстве дымохода и считается экологически чистой.

Во-вторых, помещение бани (в частности комнату отдыха) можно обогревать при помощи электрических конвекторов, размещённых на стенах.

Ну и, в-третьих, на помощь Вам может придти инфракрасная плёнка – новейший вид обогревателя, позволяющий легко и быстро сделать тёплые полы как в доме, так и в помещениях бани. Подробная технология устройства тёплого пола рассматривается в других статьях.

Обратите внимание на то, что устройство тёплых полов возможно и без применения инфракрасной плёнки, а путем укладывания электрических греющих кабелей. Их применяют, как в системе тёплого пола, так и для обогрева водопровода.

Вполне реально использовать инфракрасные обогреватели, как дополнительный источник тепла. Повесил на потолок — и забыл.

Использование для обогрева бани электричества, несомненно, имеет свои преимущества. Вы можете спокойно использовать все конструктивные элементы (каменку, тёплый пол, бойлер) в любое время круглый год. При этом Вам не придётся заботиться о топливе и опасаться за промерзание труб. Единственным серьёзным недостатком можно считать большой расход электроэнергии.

Смешанное

В случае, когда Вы не часто используете баню (особенно зимой, редко приезжая на дачу), то наиболее оптимальным вариантом станет устройство смешанного отопления. Например, устанавливается печка и делается электрическое отопление. Решили принять душ, отдохнуть или «простирнуться» — используйте электричество. Решили попариться «по-взрослому» — топите основательно печь.

Помните. Каким бы не было отопление в бане, если Вы в зимнее время её не эксплуатируете постоянно, то обязательно сливайте воду с котлов, водонагревателей, труб, бачка унитаза (если таковой имеется) и т.д. Это гарантировано убережёт их от повреждения, а Вас от лишней головной боли.

Несколько альтернативных вариантов

Не смотря на то, что варианты, описанные выше, наиболее популярны и считаются оптимальными, я решил кратко упомянуть о некоторых альтернативах. По сути, они являются разновидностями печного подогрева, но имеют свои особенности.

Например, если у Вас есть такие возможности, то Вы можете установить в своей бане котёл на дизельном топливе. Но для такого варианта необходимо отдельное помещение (солярка пахнет не слабо), да и о хранении топлива необходимо подумать.

Существуют и пиролизные котлы отопления. Несомненным преимуществом такого котла можно считать очень длительное, практически полное сгорание топлива. А недостатком — высокую стоимость и сложность эксплуатации (например, сырая древесина в нём не горит).

Также возможно применение котлов длительного сгорания, способных сжигать отдельную партию топлива до 5 дней, поддерживая нужную температуру. Бывают даже варианты для качественного сортового угля. Но это скорее «промышленный» вариант, который для хорошей традиционной бани не подходит.

На этом я закончу обзор способов обогрева бани. Какое отопление лучше — решать только Вам, ориентируясь на свои потребности и возможности. Главное, чтобы в помещениях было тепло и комфортно. Благодарю за то, что дочитали до конца. До новых встреч, увидимся на страницах других статей. Пока!

Цитата мудрости: Не бывает мрачных времён, бывают только мрачные люди (Роллан Ромен).

Источник статьи: http://postroibanu.ru/pesh-dlya-bani/otoplenie-bani.html

Проектирование бань | Totalarch

Вы здесь

Аккумуляция тепла в бане

Принцип аккумуляции тепла является определяющим для правильного понимания конструкций и древних бань, и ультрасовременных. Когда мы говорили в разделе 5.2 о тепловой инерции строения и отопительного узла в целом, то фактически имели в виду аккумуляцию тепла в бане.

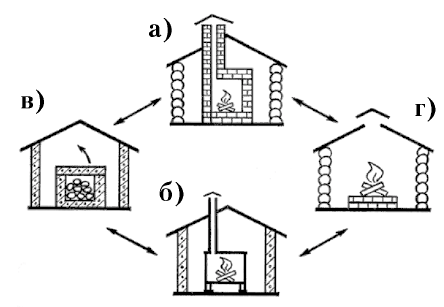

Напомним, что тёплые (то есть с малыми тепловыми потерями в разогретом состоянии) бани могут энергетически мыслиться в следующих противоположных по теплоёмкости предельных вариантах (рис. 66). Во-первых, это особо высокотеплоёмкие бани (с высокотеплоёмкими стенами и печами), например, так называемые белые бревенчатые (рубленые) бани с цельнокирпичной печью (рис. 66,а). В таких банях либо вынужденно используют пар для эпизодического или периодического вывода тепла из массива печи (из каменки) для подогрева помещения, либо очень долго топят печь (днями и неделями), а потому используют (поддерживают при высокой температуре) постоянно. К этому классу относятся усадебные бани, термы, хаммамы, городские непрерывно работающие коммунальные бани. Характерной чертой всех этих бань является долгое остывание, в частности, устойчивость температурного (именно температурного, но не влажностного) режима при залповых проветриваниях.

|

| Рис. 66. Предельные энергетические схемы бань: а — высокотеплоёмкая (кирпичная) печь с высокотеплоёмкими рублеными стенами, б — низкотеплоёмкая (стальная) печь с низкотеплоёмкими каркасно-утеплёнными стенами, в — высокотеплоёмкий теплоаккумулятор и низкотеплоёмкие стены, г — низкотеплоёмкий дымный очаг (или металлическая печь) и и высокотеплоёмкие стены (чёрная баня). |

Во-вторых, это особо низкотеплоёмкие бани (с низкотеплоёмкими стенами и печами), например, утеплённые изнутри эффективным утеплителем и обогреваемые цельнометаллическими печами (рис. 66,б). Такие бани в народе сейчас называются условно «саунами» в отличие от «русских» бань с кирпичными печами (рис. 66,а), хотя такие сауны вовсе не обязаны быть по-фински сухими, в них можно даже очень удобно мыться. Характерной чертой саун является очень быстрое остывание при проветриваниях, поэтому печь в них горит преимущественно постоянно во время всей банной процедуры.

В-третьих, это промежуточный вариант бани с высокотеплоёмкими стенами с низкотеплоёмким (начинающим быстро выделять тепло, причём с высокой теплоотдачей, сопоставимой с мощностью) тепловым источником, например, открытым костром (рис. 66,г). Это, пожалуй, самые «настоящие» бани (русские чёрные мытейные избы, финские дымные сауны), достаточно быстро прогреваемые, причём до весьма высоких температур (у потолка до 100-200°С). Никакого пара для прогрева не требуется, жаркое помещение может лишь увлажняться паром или использоваться как «пещера с костром». Чтобы этот тепляк стал баней, нужна тёплая вода, неминуемо создающая высокую влажность, неприемлемую для жилых помещений. Для получения горячей воды использовали валуны, укладываемые внутрь костра или вокруг костра и формирующие место для костра (очаг). Горячие валуны погружались в воду, нагревая её, либо вода лилась на камни, испарялась, затем пары воды конденсировались на теле человека, увлажняя кожу и веник. Так что в схеме на рис. 66а пар просто необходим, а в схеме на рис. 66г не обязателен (если уже есть горячая вода, нагретая в закрытых котлах). Действительно, в бревенчатой бане с помощью цельнокирпичной печи поднять температуру выше 40-50°С удаётся лишь после нескольких дней протопки, и прогреть обычно прохладное помещение такой бани (парилки) без пара просто немыслимо. А входя в чёрную баню вы встречаете столь мощное тепло с потолка и порой настолько чрезмерное излучение от кучи камней очага, что думать о каком-либо паре не приходится. Пар в такой бане, бывает, просто «сворачивает» уши. Именно высокая теплоёмкость потолка, стен и очага позволяет проветривать (а затем «опаривать») баню после прогорания дров. Никакой чёрной бани в низкотеплоёмком помещении создать невозможно: как ни топи костром баню, низкотеплоёмкие очаг, потолки и стены тотчас остынут при проветривании от дыма.

В качестве малотеплоёмкого теплового источника на рисунке 66,г можно использовать не только костёр, но цельнометаллическую дровяную или электрическую печь. В этом случае бревенчатая баня будет максимально имитировать чёрную баню в бездымном варианте, особенно при наличии теплоёмкой открытой каменки (являющейся частью бани, а не теплового источника). Таким образом, мы видим, что сауна (баня с металлической печью) в бревенчатом варианте безусловно сильно отличается от саун в каркасно-утеплённом исполнении, в первую очередь потому, что может использоваться с потушенной печью, а значит и с малыми аэродинамическими потоками. В литературе и быту схемы на рисунках 66 а, б и г часто не могут различить и чётко разделить по энергетической сути, что приводит к известной путанице понятий и ошибочности заключений и технических решений. Так одни, не сообразуясь с типом бани, советуют делать каменку из расчёта 60 кг на 1 м³ бани, а другие — лишь 2 кг на 1 м³ бани, а третьи считают, что камни не нужны вовсе. Одни ошибочно считают, что чёрные бани прогреваются паром, другие столь же ошибочно считают, что в белых банях главное — хорошее перемешивание пара с воздухом, хотя в действительности в белых банях пар должен греть потолок и стены за счёт конденсации, а не смешиваться с воздухом. А вот в бревенчатых саунах действительно важно хорошо перемешивать увлажняющий пар с воздухом. Ну, наконец, по глубинной сути в корне неверным является бытующее у русских мнение, что русские паровые бани и финские сухие сауны отличаются лишь температурой и влажностью воздуха: в действительности же, они отличаются фактически всем (и сущностью процедуры, и конструкцией, и назначением, и энергетикой, и скоростью прогрева, и температурной устойчивостью и т. д.).

В четвёртых, имеется возможность создать высокотеплоёмкий тепловой источник в низкотеплоёмком помещении (рис. 66,в). В дачном быту такой вариант используется довольно часто в рядовых (бедняцких) исполнениях: дешёвая кирпичная печь-каменка в дешёвом каркасно-утеплённом строении. Перспективность таких конструкций вовсе не очевидна. Более того, это направление считается устаревшим и никогда не обсуждается ни в быту, ни в литературе. Тем не менее именно с этим направлением связано всё будущее гигиенических бань, в то время как предыдущие варианты (рис. 66 а, б, г) останутся в основе досуговых бань.

Суть решения (рис. 66,в) состоит в том, что высокотеплоёмкий тепловой источник аккумулирует внутри себя столь большое количество тепла, что если его вывести в помещение, то низкотеплоёмкие холодные стены быстро нагреются до необходимой температуры. Ситуация в чём-то сходна с технологией прогрева помещения острым паром, образующимся при поддаче на каменку кирпичной печи (рис. 66,а). Но с одним замечанием: если в случае прогрева высокотеплоёмких стен необходима очень большая мощность, которая может быть обеспечена только паром, то в случае низкотеплоёмких стен эта мощность может быть снижена до столь низкого уровня, что вполне достаточно воздушное выведение тепла за счёт продува воздухом внутренностей печи. В результате помещение бани не увлажняется и потому может быть размещено в жилой зоне. Например, трубчатый электрический нагреватель (ТЭН), пусть с очень низкой мощностью, но долго, нагревает большую каменку, заложенную в очень хорошо утеплённый корпус в виде ящика с крышкой. При необходимости быстрой протопки бани, дачник просто-напросто открывает крышку ящика или продувает каменку пылесосом. За счёт нагрева воздуха от камней нагреваются и стены бани. Ясно, что даже самые обычные в быту электрические мощности порядка 1 кВт могут накопить за неделю в камнях 150 Квт•час тепла, что теоретически вполне достаточно для протопки даже бревенчатой бани.

Эффективность указанной схемы повышается с увеличением теплоёмкости теплового источника и уменьшением теплоёмкости стен. Приведём для справки теплоёмкости ряда теплоаккумулирующих материалов (для песка в насыпном состоянии).

| Материал | Удельная теплоёмкость массовая | Удельная теплоёмкость объёмная | ||

| кДж/кг•град | Квт•час/тонна•град | кДж/дм³•град | кВт•час/м³•град | |

| Базальт | 0,88 | 0,24 | 2,4 | 0,67 |

| Магнезит | 1,05 | 0,29 | 4,1 | 1,13 |

| Корунд | 0,88 | 0,24 | 3,3 | 0,91 |

| Песок | 0,88 | 0,24 | 1,2 | 0,33 |

| Бетон | 0,84 | 0,23 | 2,0 | 0,55 |

| Кирпич | 0,88 | 0,24 | 1,6 | 0,44 |

| Древесина (сосна) | 2,3 | 0,64 | 1,1 | 0,31 |

| Сталь, чугун | 0,48 | 0,13 | 3,7 | 1,02 |

| Вода | 4,2 | 1,16 | 4,2 | 1,16 |

Наиболее просто использовать для теплоаккумуляции металл и камень, которые можно нагреть до очень высоких температур порядка 1000°С, и запасать тем самым много тепла, тем более, что соответствующие теплоизоляционные материалы имеются (перлит, шамот, базальтовая и каолиновая вата и т. п.). Но камень или металл в виде единого сплошного блока (монолита) использовать сложно: необходимы способы ввода и вывода тепла из монолитного камня или металла — испарительно-конденсационные (как при поддачах) или вентиляционные (продувом воздуха). Поэтому каменные и металлические материалы чаще используются в виде кусков: камней неправильной формы или блоков (кирпичей) для более плотной упаковки. В банях такие теплоаккумуляторы известны в форме каменок — каменных засыпок. Появились и первые бытовые напольные теплонакопители (внешне похожие на электрические масляные обогреватели), потребляющие энергию только ночью (когда стоимость электроэнергии минимальна), а днём только отдающие накопленное тепло в жилые помещения. Начат выпуск теплонакопителей для саун в виде дровяной печки-термоса с 60 кг камней, а также в виде электрической печи-аккумулятора со 100 кг камней, постоянно работающей в режиме ожидания с малой электрической мощностью. Появились первые разработки банных печей с вращающимся теплоёмким контейнером или монолитным камнем (СИ. Несов, Патент РФ № 49191, 2004 г.).

Вода как теплоаккумулирующий агент имеет очень существенные достоинства перед твёрдыми материалами. Она жидкая и может легко подаваться в различного рода теплообменники (радиаторы). Нагрев и длительное сохранение воды в горячем состоянии уже давно хорошо освоено, в том числе и в быту. Широко известные бойлеры — накопительные водонагреватели по существу являются как раз такими теплоаккумуляторами. Все современные ванны и души основаны на предварительной аккумуляции тепла в заранее подогреваемой воде, и нет доводов, что баня в современном исполнении должна базироваться непременно на ином теплоаккумулирующем агенте. Тысячи городских теплоцентралей днём и ночью непрерывно греют воду «про запас», чтобы любой горожанин в любую секунду мог воспользоваться этой горячей водой для нагрева и мытья. Недостатком воды является невозможность её нагрева выше 100°С (из-за опасности высоких давлений пара в быту), что снижает её теплоаккумулирующие и нагревающие способности. Тем не менее, этот недостаток во многом компенсируется уникально высоким значением удельной теплоёмкости и возможностями работать с очень большими объёмами воды.

В отличие от камней и металлов вода является жидким теплоаккумулирующим агентом, а потому не требует использования воздуха или пара как теплопередающих агентов (теплоносителей) для нагрева стен. Например, если у дачника есть теплоизолированный бойлер с горячей водой (подогреваемой, может быть, очень долго электрокипятильником малой мощности), то для нагрева стен достаточно перелить эту горячую воду в полости (обечайки) внутри малотеплоёмкой (и теплоизолированной с внешней стороны) стены бани. Ещё удобней просто облить этой горячей водой внутреннюю поверхность малотеплоёмкой стены.

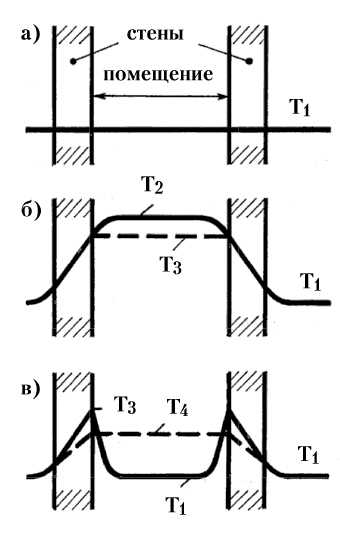

В качестве высокотеплоёмкого нагревателя воздуха могут выступать и сами стены, постоянно поддерживаемые в нагретом состоянии источником тепла малой мощности. Например, горячая стена может быть отделена от помещения теплозащитной облицовкой, и в случае необходимости нагрев помещения осуществляется распахиванием дверок в облицовке (открытием «обогревающих» стенных шкафов). Этот, в общем-то, тривиальный случай полностью аналогичен нагреву воздуха после залпового проветривания бани (рис. 67). До прогрева стен температура воздуха в бане была равна температуре наружного воздуха Т₁ (рис. 67,а). Во время протопки источником большой мощности температура воздуха повышается до Т₂ (рис. 67,б). После выключения источника нагрева температура воздуха в бане тотчас снижается до температуры внутренних поверхностей стен Т₃. В результате залпового проветривания температура в бане снижается с Т₃ до Т₁ (рис. 67,в). После залпового проветривания воздух в бане нагревается до Т₄ за счёт горячих стен. Стены при этом охлаждаются (с Т₃ до Т₄ на внутренней поверхности), причём при большой теплоёмкости стен снижение температуры ΔТ=Т₃-Т₄ оказывается незначительным. Таким образом, рисунок 67,в отвечает случаю нагрева малотеплоёмкой бани (то есть воздуха) высокотеплоёмким тепловым источником (массивными горячими стенами). Процесс нагрева воздуха от горячих стен на рисунке 67,в определяется не только теплоёмкостью стен, но и их теплопроводностью. Действительно, если теплопроводность стен очень мала (по крайней мере, меньше теплопередачи через воздушный пристеночный пограничный слой), то поток тепла изнутри стен к внутренней поверхности стен будет очень малым, и нагрев воздуха от стен будет очень медленным. Точно так же будет медленным нагрев глубинных зон стен горячим воздухом на рисунке 67,б. Иными словами, эффективность стен как теплоаккумулирующих нагревателей определяется произведением удельной теплоёмкости (объёмной) и коэффициента теплопроводности стен, то есть теплоусвоением стен.

|

| Рис. 67. Модельные распределения температуры в бане: Т₁ — до протопки; Т₂ — после протопки с горящей печью, Т₃ — после протопки с погашенной печью; Т₁ на рис. в — в протопленной бане сразу после залпового проветривания, Т₄ — установившаяся температура после проветривания и после нагрева воздуха от стен. |

При обсуждении рисунка 66 применялись понятия малой и большой теплоёмкости стен и теплового источника. При этом не просто сравнивались численные величины теплоёмкостей стен и источников. Полагают, что высокотеплоёмкость источника означает высокую длительность прогрева корпуса теплового прибора, то есть предполагают малость мощности теплового источника по сравнению с его теплоёмкостью. При этом считают, что специальные теплоаккумулирующие узлы (например, каменки или баки с водой) на этапе прогрева не входят в состав теплового источника, а являются частью бани, повышая её теплоёмкость. Но потом эти теплоаккумуляторы могут стать самостоятельными тепловыми источникам, причём, в нашем понимании, малотеплоёмкими, поскольку способны тотчас выдавать тепло в воздух.

При постройке обычных бань дачник самостоятельно выбирает энергетический тип бани (по рис. 66), как правило, интуитивно. Так, представительские бани создаются предпочтительно по схемам 66 а и 66 г, рядовые дачные по схеме 66 б, гигиенические бани будущего, способные конкурировать с ваннами и душами, могут мыслиться, как мы уже отмечали, только по схеме 66 в, причём желательно с применением воды как энергоёмкого теплоаккумулирующего агента.

Источник: Дачные бани и печи. Принципы конструирования. Хошев Ю.М. 2008

Источник статьи: http://health.totalarch.com/bathhouse/5/4