Ни в банях купно с ними мытися

АХС | Христианский Социализм запись закреплена

Разоблачение правых кумиров: Аугусто Пиночет

Нужно заметить прежде, что Пиночет всячески подчеркивал себя верным приверженцем христианству, сам он был якобы фанатичным католиком. Читаем:

«После прихода к власти Альенде восемь тысяч чилийских евреев, опасавшихся, что новый режим конфискует их собственность, эмигрировали из страны. После переворота Пиночета большинство из них вернулись.

.

Евреи были и среди сторонников Пиночета. Одним из активных участников переворота был бригадный генерал Хосе Бердичевский-Шер, один из высших офицеров ВВС.

.

Пиночет был фанатичным антисоциалистом и антимарксистом, но антисемитом его назвать трудно. Пиночет же никогда антисемитских высказываний себе не позволял, и это привело к тому, что чилийские евреи относились к нему исключительно исходя из своих классовых интересов.

.

Пиночет даже установил традицию посещать главную синагогу Сантьяго в день праздника Йом Кипур. Отношения режима Пиночета с Израилем также складывались превосходно. «

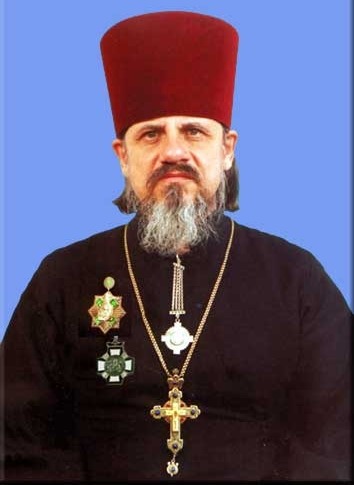

фото: Пиночет приветствует иудеев в в синагоге

Подчеркнем тут именно такие моменты: Пиночет явно и демонстративно вступал в содружество с иудеями, а так же посещал еврейские праздники, прибывая прямиком в синагогу. Теперь обратимся к каноническому праву. Учтем принадлежность диктатора к католицизму и посмотрим на постановления VI Вселенского Собора, которые всецело принимает католическая церковь:

«Никто из принадлежащих к священному чину, или из мирян, отнюдь не должен ясти опресноки, даваемыя иудеями, или ВСТУПАТЬ В СОДРУЖЕСТВО с ними, ни в болезнях призывать их, и врачества принимать от них, ни в банях купно с ними мытися. Если же кто дерзнет сие творить: то клирик да будет извержен, а мирянин да будет отлучен».

Ап. Пр.71: «Аще который христианин принесет елей в капище языческое, или в синагогу иудейскую, в их праздники или возжет свещу: да будет отлучен от общения церковного.»

Можно ли считать Пиночета на основании положений канонического права христианином? Думается, ответ очевиден.

Источник статьи: http://vk.com/wall-165322526_179

Поучительная байка про еврея в бане

Как известно, вскоре грядет Всеправославный собор. И существует достаточно большая вероятность того, что на нем некие силы попытаются «отменить» те или иные канонические правила Православной Церкви как, якобы, «устаревшие» или «невыполнимые». Замечу, что эта история довольно старая. Еще когда я учился в Московской духовной академии (1982-1985), то там некоторые преподаватели допускали подобные высказывания о тех или иных правилах как, якобы, «невыполнимых в наше время». А в качестве примера обычно приводилось 11-е правило Шестого (Трулльского, который иногда называют Пято-Шестым) Вселенского собора.

Это правило гласит: «Никто из принадлежащих к священному чину, или из мирян, отнюдь не должен ясти опресноки, даваемые иудеями, ни вступати в содружество с ними, ни в болезнях призывати их, и врачевства принимати от них, ни в банях, купно с ними мытися. Аще же кто дерзнет сие творити: то клирик да будет извержен, а мирянин да будет отлучен».

Причем, противники неуклонного соблюдения канонов особо обращали внимание на ту часть сего правила, по их мнению, «совершенно невыполнимую», где запрещалось мыться в одной бане с иудеями. «Как можно узнать, моется ли хоть один еврей в бане или нет, да и кто может запретить ему мыться в общей бане», — патетически с надрывом в голосе восклицали они, стремясь на этом примере доказать невыполнимость древних канонических правил в наше время. Что, конечно, является типичным примером попытки модернизма в православии. Т.е. попыткой внести изменчивый дух века сего в вечное; в то, о чем Сам Господь сказал: «Истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все» (Мф. 5: 18).

«Но как же нам быть с вышеприведённым конкретным примером невозможности исполнить данное правило?», — спросит меня совопросник-модернист. И вот тут-то я применю совершенно неожиданный для него прием. В ответ, учитывая, что минус, умноженный на минус, дает плюс, сам стану, так сказать, «супермодернистом». Наподобие того элегантного дворянина, который при дворе хромого короля, где все придворные, будучи подхалимами, также хромали, один единственный избежал этого телесного недостатка, поскольку, по собственному его выражению «хромал на обе ноги».

Так и я «похромаю», но не в духе века сего, а вдвойне — в действительных реалиях нашего времени. Поэтому насчет 11-го правила спрошу модернистов: ребята, а в каком веке вы со своим придурковатым модернизмом живете?! В середине двадцатого или в начале двадцать первого?! Ведь байку «про еврея в бане» сочинили в МДА достаточно давно, думаю, не позже конца 50-х или начала 60-х годов прошлого века. Тогда она еще имела какой-то смысл, поскольку основная масса наших православных (в том числе и я) действительно мылась в общих банях. Но в конце 1972-го года мой отец получил трехкомнатную квартиру с ванной и душем. С тех пор я никогда (уже более 40 лет) не мылся в бане, и за этих сорок с гаком лет ни одного еврея в своей ванной не имел! И не только я, но, думаю, и большинство современных православных. Так что мы все, сами даже того не замечая, таким образом, абсолютно легко и совершенно автоматически соблюдаем сию часть 11-го правила Шестого Вселенского Собора, вопреки слабоумному мнению модернистом о его «невыполнимости».

Какой же вывод, какая же мораль следует из всего этого? А та, что модернист, пытаясь угнаться за изменчивым духом века сего, в упор не замечает его реальных изменений, из-за чего оказывается. ретроградом. И из-за этого он тем более не замечает и существенных знамений времен. Как те фарисеи и саддукеи, которые требовали от Христа знамения с неба (Мф. 16: 1). Но «Он же сказал им в ответ: вечером вы говорите: будет ведро, потому что небо красно; и поутру: сегодня ненастье, потому что небо багрово. Лицемеры! Различать лице неба вы умеете, а знамений времен не можете» (Мф. 16: 2-3).

Думаю, что сию евангельскую истину было бы весьма полезно учитывать всем деятелям будущего собора, особенно при принятии на нем тех или иных догматических и канонических решений!

P.S. Чтобы кто-то не думал, «что прот. Георгий занимается какой-то «банной ерундой», сообщаю. Уже написав эту заметку, я просто ради интереса вышел в интернет с запросом насчет рассматриваемой части 11-го правила. И под интригующим заголовком «Можно ли мыться в бане с евреем?» обнаружил на сайте «Православие и мир» за 22 мая с.г. интервью А.И.Осипова, данное корреспонденту газеты «Радонеж» еще 25 ноября 2011 года. Процитирую интересующую нас часть сего интервью.

Корреспондент: «Алексей Ильич, один из главных вопросов, который сегодня волнует православную общественность, людей церковных, людей даже не церковных, которые в последнее время прислушиваются к голосу Церкви и уж, во всяком случае, отмечают главные церковные события — в Интернете или в СМИ — это вопрос о подготовке к предстоящему VIII Всеправославному Собору.

А.И.Осипов. Многие Правила, которые принимались Соборами в то время, носили характер, относящийся к данному времени и к данной ситуации, а некоторые из Правил (достаточно много) потеряли свое значение для настоящего времени. Кстати, это очень важно отметить, потому что все те, кто совершенно не знаком с ними, говорят: «Правила Вселенских Соборов», а сами забыли, что есть «оросы» — учительные определения — это одно; а правила — это другое. Потому что правило имеет несколько уровней: от весьма фундаментального (например, поставления епископа) до таких бытовых мелочей (например, можно ли мыться в бане с евреем или нет)». Последнее выделено мною.

Вот и делайте, православные, отсюда выводы!

Источник статьи: http://ruskline.ru/special_opinion/2016/maj/pouchitelnaya_bajka_pro_evreya_v_bane/

Что творилось в банях на Руси — рассадник разврата. Омерзительно по мнению многих людей.

Вплоть до конца XVIII столетия бани на Руси были общими, то есть мужчины и женщины парились в них вместе. Но впоследствии власти попытались искоренить этот обычай из обихода, а в банях появились мужские и женские отделения.

Бани сельские и городские

На самом деле запрет касался только городских общественных бань. В сельской местности бани были частными, обычно в виде пристроек к избам, и крестьяне мылись в них, как правило, только своей семьей.

Причем в «первый пар» шли мыться мужчины и дети, затем женщины. Общественные бани возводили чаще всего на берегу реки, чтобы было куда окунуться после «пара». Внутри одноэтажная постройка делилась на предбанник, мыльню и парную. Вот в таких банях действительно мылись вместе граждане всех полов и возрастов.

«Рассадники разврата»

Общие бани, где мужчины и женщины представали друг перед другом в чём мать родила, казались церковным властям «рассадником разврата». Первая попытка запретить совместное мытье была сделана ещё в «Стоглаве» 1551 года.

В 1646 году вышел указ, «чтобы в Нижнем Новгороде в торговых банях мужики с женками вместе не парились», а 21 декабря 1741 года — указ Правительствующего Сената, в котором говорилось: «…на Москве и в ыных городех мужики и жонки парятца в особых банях, а не вместе».

«К чести русского народа, совместное посещение общественных бань мужчинами и женщинами имело лишь весьма ограниченный сексуальный подтекст, который проявлялся лишь в шутках (порой весьма скабрезных), флирте, но ни в чём более серьёзном», — пишет Андрей Дачник в книге «Баня. Очерки этнографии и медицины».

Шок для иноземцев

С другой стороны, совместное мытье русских в банях шокировало иностранцев. Вот свидетельство барона Августина Майерберга, посла римского императора Леопольда при дворе царя Алексея Михайловича, оставленное в 1661 году: «В общественных банях бывают в большом числе и женщины простого звания; но хотя моются там отдельно от мужчин за перегородкой, однако ж совсем нагие входят в одну дверь с ними, а если которой-нибудь придет такая охота, она остановится на ее пороге, да и не стыдится разговаривать при посторонних с мужем, который моется, с самою вздорною болтовнею.

Да даже и сами они, вызвавши кровь таким же, как и мужья их, сеченьем и хлестаньем к самой коже, тоже бегут к ближней реке, смешавшись с мужчинами и нисколько не считая за важность выставлять их нахальным взглядам свою наготу, возбуждающую любострастие».

Голландский парусных дел мастер Ян Стрюйс, побывав в Москве в 1669 году, свидетельствовал: «Общественными банями пользуются мужчины и женщины, молодые и старые, без различия. Раздевшись догола, все входят в одну дверь, прикрывая иногда свой срам не чем иным, как пучками высушенных березовых веток, которыми растирают тело, предварительно побрызгав на него водой, что происходит, когда они парятся на скамейках. Итак, мужчины и женщины, молодые и старые, выбегают без стыда и страха из бани, так что их каждый может увидеть…»

Воспитанные в строгих правилах и с сомнением относившиеся к мытью чужеземцы категорически отказывались мыться в таких условиях и потребовали устройства в Немецкой слободе особых бань, где мужчины и женщины мылись отдельно.

Устав Екатерины II

Екатерина II жаждала прослыть цивилизованной императрицей. И одним из важных шагов на этом поприще стал Устав благочиния от 1782 года, по которому было запрещено совместное посещение мужчинами и женщинами торговых бань, а дети противоположного пола имели право находиться в мужском или женском отделении только до 7-летнего возраста.

Однако полностью общие бани ушли из обихода только в первой четверти XIX столетия, при Александре I.

Источник статьи: http://derzhava.mirtesen.ru/blog/43927303808/CHto-tvorilos-v-banyah-na-Rusi-rassadnik-razvrata-Omerzitelno-po

Ни в банях купно с ними мытися

XLIV. Михайлов день

Предприяв исследование быта великорусских крестьян-землепашцев, я обратился к покойному С. В. Максимову, как к знатоку народных верований, прося ею помочь мне разобраться в материалах, собранных по моей программе от местных сотрудников.

Труд, который оставил мне С. В. Максимов, не облегчил моей задачи, заключавшееся в том, чтобы, опираясь на сообщенные факты народной жизни, придти к общим выводам и установить связь между верованиями крестьянина и его деятельностью, под которой я разумею поступки и поведение человека вообще.

Но сама по себе работа С. В. Максимова имеет большие достоинства, и это одно налагает на меня обязанность выпустить ее в свет, не говоря уже о том, что имя автора, оставившего такие труды, как «Сибирь и Каторга». «Год на Севере», «Крылатые Слова», и пр., настолько высоко стоит в нашей народнической литературе, что лишить русских читателей последнего сочинения С. В. Максимова было бы преступлением.

В настоящем своем труде С. В. Максимов пользовался не только фактами, сообщенными моими сотрудниками, но и собственным огромным запасом наблюдений, собранным им еще в молодые годы, когда по образу пешего хождения, одетый странником, он отправлялся в народ. В живых образах рисует автор и мужика, и бабу, как тенетами опутанных верой в нечистую силу; с метким юмором характеризует простоватого русского черта и его незатейливые проказы и в то же время с удивительной глубиной оттеняет ту борьбу между миром язычества и христианства, которая и доднесь не закончилась еще на святой Руси.

Язык С. В. Максимова своеобразно-народный и, не преувеличивая можно сказать, что умеющих применять его так, как это делал автор «Сибири и Каторги» больше не будет.

Над рукописью, оставленною покойным автором, пришлось поработать, чтобы приготовить ее к печати, а последняя часть трилогии — «Крестная Сила» была даже не вполне закончена, так что ее пришлось дополнить при помощи собранных мной материалов. Весь этот труд завершен А. А. Яблоновским.

В народном сознании глубоко укоренилось верование, что сонмы злых духов неисчислимы. Очень мало на божьем свете таких заповедных святых мест, в которые они не дерзали бы проникать; даже православные храмы не освобождены от их дерзких нашествий. Эти бесплотные существа, олицетворяющие собою самое зло, — исконные враги человеческого рода; они не только наполняют безвоздушное пространство, окружающее вселенную, не только проникают в жилища, делая многие из них необитаемыми <Напр., трудно представить себе любой большой русский город, в котором не указывали бы на дома, населенные чертями и покинутые по причине разных проказ нечистой силы, производящей шум и возню, швыряющей камнями, щепой, песком и. т. под.>, но даже вселяются в людей, преследуя их беспрестанными искушениями.

Насколько многочисленны эти незримые людские ненавистники, можно судить по богатству самых разнообразных прозвищ этой нежити, лукавой и нечистой силы. Более чем к сорока именам черта, насчитанным В. И. Далем (в его Толковом Словаре великорусского языка), еще следует присоединить тот десяток духов, которым присвоены особенные имена и предназначены определенные места для пребывания, и сверх того перечислить те прозвища, которые вращаются в живом народном языке, но еще не подслушаны и не уловлены <Вот для любознательных эти названия: агорянин или огарянин (Орл. губ. и уезда), бес, неясить, нечисть, злой дух, демон, сатана, дьявол, черт, вельзевул, царь тьмы, князь тьмы, царь ада, царь преисподней, змий, кромешный, враг, "тот", "он", ворог, вражья сила, недруг, неистовый, лукавый, нечистый, луканька, не-наш, недобрый, недобрик, нелегкий, нелегкая, нечистая сила, нечестивый, неладный, соблазнитель, блазнитель, морока, мара, лихой, игрец, шут, шайтан, черная сила, черный, неключимая сила, некошный (т. е. не чистый или поганый), ненавистник рода человеческого, леший, лесовик, дворовый, банник, гуменник, кикимора, русалка, полевой, полевик, водяной, хозяин, хохлик, шиш, шишимора, шишига, шиликун, отяпа, летучий, огненный змей, несветик, рогатый, пралик, немытый, немытик, левый, идол, окаянка, окаяшка, шехматик, сопротивник, нехороший, анчутка беспятый, родимец, супостат, шутошка, дерт (в Шуйск. уез. Владнмирск. губ. д вместо ч), т. е. черт.>. Повсеместное же пребывание чертей и их свободное проникновение повсюду доказывается, между прочим, существованием общих верований и обычаев, усвоенных на всем пространстве великой православной Руси. Так, например, в деревенских избах почти невозможно найти таких сосудов для питьевой воды, которые не были бы покрыты, если не досчатой крышкой или тряпицей, то, в крайнем случае, хоть двумя лучинками, положенными «крест на крест, чтобы черт не влез». Равным образом, среди русского простонародья нелегко натолкнуться на такого рассеянного или забывчивого человека, который, зевнувши, не перекрестил бы своего рта, чтобы святым знамением заградить туда вход нечистому духу. То же самое, с произнесением слов «свят, свят, свят», исполняется и во время грозы при каждом раскате грома, так как черт боится молнии и прячется за спину людей, чтобы Господь не поразил его. Эти обычаи и приемы, может быть. столь же древние, как само христианство на Руси, поддерживались потом более позднейшими, но столь же почтенной старины, народными легендами <*>.

— Иди обмойся водой речной, — посоветовал святой: что ты таким навостным ходишь?

— К реке меня не пускает ангел, а велит идти в ту первую избу, где стоит непокрытою кадка с водой и где она не ограждена крестным знамением. Туда я и иду. Мы все там всегда и обмываемся.

Источник статьи: http://www.litmir.me/br/?b=199138&p=10