- У Оружейных бань, на остановке.

- В России ужесточили правила хранения оружия. Внимание — важно для охотников

- Ужесточение правил

- Цель ужесточения правил хранения оружия

- Требования к хранению оружия

- Какой сейф купить?

- Инициатива Росгвардии

- Как хранить, если вы нашли огнестрельное оружие или вам его отдали

- Ответственность за нарушения законодательства по оружию

- Резюме

- Бани: «Сосед был уважаемым человеком, он «делал пар»

- Архнадзор

- Из Москвы «испаряются» бани

У Оружейных бань, на остановке.

Случилось это не вчера, конечно,

В те годы, когда был нескромно юн,

И над моею головой беспечной

Вещала счастье птица-Гамаюн.*

Уже светили золотом погоны,

И на душе был солнечный мажор.

Нас ждали на Востоке гарнизоны,

И мы искали терпеливых жён.

И вот, в очередное воскресенье,

Мы, вместе с однокашником-дружком,

В парк Горького рванули в увольненье,

Мечтая вслух о чём-нибудь «таком».

«Каком»? Высоком, светлом, и достойном,

Что проще называется «любовь».

И повстречали двух подружек стройных,

Владелиц телефонных номерков.

Москвичек до подъездов проводили,

Красивых, милых, — лучших на Земле!

А после по симпатиям «делили»:

— Тебе Марина, а Татьяна – мне!

Открытые и светлые ребята,

Судьбою не «обкатаны» пока,

В казармы возвращались поздновато,

Хлебнув попутно чешского пивка.

Шли по Каляевской, чтоб выйти к Маяковке

По тишине Садового кольца.

У Оружейных бань, на остановке

Присели: разговорам нет конца.

Болтали, «Беломор» тянули длинно

(в затяг последний — чтобы тлел картон).

…

На край скамейки к нам подсел мужчина,

Обоим нам в отцы годился он.

За словом слово потянулись речи,

О выпуске, о том, что вскоре ждёт.

Василь Василич рад казался встрече,

Сказал, что где-то рядышком живёт.

Расспрашивал, и кто мы, и откуда,

Сказал, что про Кремлёвцев он слыхал,

Мол — люди чести, ни вранья, ни блуда,

Стальной советский (сталинский!) закал.

Нас, гордых пацанов, поднял куда-то,

На яркой и сверкающей волне…

И вдруг, — как в омут: — Слушайте, ребята,

Христом молю, не откажите мне!

Безбожники, Христу мы цену знали:

Читали, и слыхали от родных…

А руки мужика, дрожа, хватали

За рукава мундиров выходных…

…

Ах, как бы я хотел поставить точку,

А лучше б – никогда не вспоминал…

…

— Молю, ребята, полюбите… дочку…

(и мятых пятьдесят рублей достал).

Она – светла! Нет лучше человека:

Умна, добра, и нравственно чиста,

Но, БОЖЕ МОЙ, она совсем калека,

Упала позапрошлый год с моста…

Был в трёх местах поломан позвоночник,

Ходить училась, есть, и говорить…

Прошу, ребята, РАДИ ВАШИХ ДОЧЕК

Дитя моей дочурке подарить!

Я Господу о вас молиться буду,

Верните Ей заветную Мечту!

А ваши имена навек забуду,

Но в сердце – вечной памятью почту…

….

И мы, вояки бойкие, смешались,

Не зная, что на это говорить…

И молча со скамьи ретировались,

Чтобы уйти подальше, и. забыть!

…

…

С товарищем мы больше не общались,

Был выпуск, эшелон, и гарнизон.

В стране огромной где-то затерялись,

Отдельно – я, и отстранённо – он.

Уж сколько лет, а я всё помню это,

И совесть беспокойная болит…

И до сих пор не нахожу ответа,

И кто-то

– РАДИ ДОЧЕК! —

Говорит…

Это — БЫЛЬ.

Имя товарища Гриша ЯГОВДИК.

* ГАМАЮН — по славянской мифологии вещая птица,

посланник богов, их глашатай, поющий людям

божественные гимны и предвещающий будущее тем,

кто умеет слышать тайное.

Первоначально — из восточной (персидской) мифологии.

Изображалась с женской головой и грудью.

Когда Гамаюн летит с восхода, приходит смертоносная буря.

Гамаюн всё на свете знает о происхождении земли,

неба, богов и героев, людей, чудовищ, птиц и зверей.

Слово «гамаюн» происходит от «гамаюнить» —

баюкать (очевидно, потому, что эти легенды

служили также сказками детям на ночь).

Источник статьи: http://stihi.ru/2007/11/26/2976

В России ужесточили правила хранения оружия. Внимание — важно для охотников

Краткое содержание:

Действительно, оружие, его обращение в обществе и хранение – это вопросы, требующие внимательного отношения. Именно поэтому правительство России всегда обращало внимание на этот вопрос.

Ужесточение правил

Совсем недавно, 12 мая 2018 г. вышло Постановление правительства РФ № 573. Этим Постановлением Правила оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ приведены в соответствие с Указом Президента РФ от 05.04.2016 № 157 «Вопросы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации». На Росгвардию возложена задача по осуществлению федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства РФ в сфере оборота оружия.

Сегодня же идет речь об ужесточении правил хранения оружия. Постановление об этом и было подписано премьер-министром страны Дмитрием Медведевым 19 декабря 2018 г.

Документ уточняет и дополняет первый абзац пункта 59 (Федеральный Закон «Об оружии», N 150-ФЗ | СТ. 22) Правил оборота гражданского и служебного оружия. Кратко поясню, что теперь уделено внимание пороху и капсюлям, которые также необходимо хранить в запирающихся на замок сейфах.

Цель ужесточения правил хранения оружия

Еще раз нам напомнили, что никакого доступа посторонних лиц к оружию быть не должно. Обеспечить общественную безопасность,-вот главная цель ужесточения правил.

- Важно для охотников, владеющих огнестрельным оружием

Данная информация важна в первую очередь для охотников, владеющим огнестрельным оружием. Почему?

Если ранее в пункте № 59, указанного выше закона «Об оружии» ни слова не было про капсюли и порохе, то теперь, в сегодняшних поправках и добавлениях, именно им и уделено внимание.

Сейчас люди, имеющие отношение к оружию, обязаны хранить в сейфах не только оружие и патроны, но также порох и капсюли.

У кого же могут быть порох и капсюли? Очевидно, в основном у людей, занимающихся охотой, то есть охотников-любителей и промысловиков. Именно они, охотники, зачастую и снаряжают сами патроны, используя порох и капсюли. Конечно, используют не только их, но и свинцовые пули, дробь, пыжи, гильзы и приспособления для снаряжения патронов. Зачем подробно перечисляю – понятно, что свинец, пыжи, пустые, без капсюля, патронные гильзы опасности не представляют. Но и их не лишне бы убрать подальше от шаловливых или глупых детишек. Здравомыслящие люди и раньше так делали.

Не думаю, что порох охотники до сего дня хранили на кухне вместе с банками кофе, а дробь – рядом с горохом.

Требования к хранению оружия

Наличие оружия накладывает на гражданина определенные обязательства. В первую очередь это касается обеспечения его сохранности, а также недопустимости возникновения вероятности попадания оружия в чужие руки. Теперь уже не только оружия, но и пороха с капсюлями.

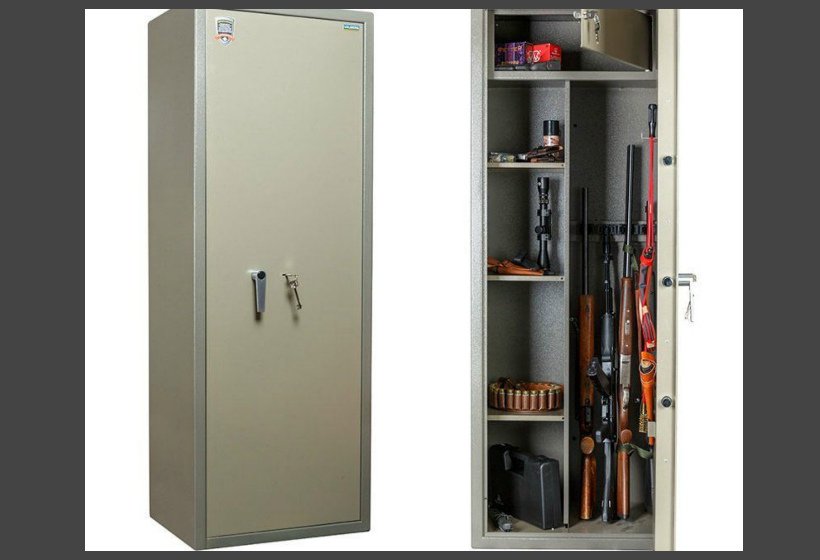

Отмечается, что для хранения подойдут высокопрочные металлические шкафы, а также деревянные ящики, обитые железом, металлические оружейные сейфы – толщина стали желательно не менее 2 мм.

Ниже дана ссылка на сайт, где можно прочесть об особенностях сейфов, рекомендациях их покупки и установки. Считается, что сталь толщиной менее 2 мм легко поддается внешнему воздействию.

Также владельцы обязаны ограничить доступ посторонних к оружию — пункт 59 Закона «Об оружии»:

«Принадлежащие гражданам Российской Федерации оружие и патроны должны храниться по месту их проживания с соблюдением условий, обеспечивающих их сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к ним посторонних лиц, в запирающихся на замок сейфах или металлических шкафах, ящиках из высокопрочных материалов либо в деревянных ящиках, обитых железом. Органы внутренних дел по месту жительства владельцев имеют право проверять условия хранения зарегистрированного ими оружия».

В новой редакции добавлены для хранения порох и капсюли. О толщине стали речи не ведется.

Какой сейф купить?

Какие виды сейфов есть? Какие замки рекомендованы?

Требования к сейфу для хранения охотничьего оружия подразумевают:

- наличие двух замков;

- толщина стенок шкафа – минимально 2 мм;

- наличие дополнительного металлического ящика, предназначенного для боеприпасов. Он должен иметь толщину стенок не меньше 3 мм, а также закрываться на 2 замка;

- разрешается хранение оружия и патронов в одном сейфе. Здесь должно быть наличие отдельно запирающейся секции, которая имеет укрепленные стенки толщиной более 3 мм;

- хранение стволов должно осуществляться в вертикальном положении;

- должен иметься держатель для оружия в сейфе, чтобы его фиксировать;

- на дне монтируется ложе (пластиковое, войлочное или деревянное) с углублениями для укладки прикладов.

При подборе сейфа для хранения охотничьего оружия необходимо учитывать габариты. Размеры сейфа для хранения охотничьего оружия должны быть несколько больше самого ружья. В первую очередь необходимо учитывать внутренне пространство сейфа.

Инициатива Росгвардии

Росгвардия выступила с инициативой, обязывающей владельцев огнестрельного оружия в течение трех рабочих дней сообщать свое фактическое местонахождение в случае, если оружие берется в поездку. Ранее Росгвардия сообщала на федеральном портале проектов нормативных правовых актов проект, обязывающий граждан России уведомлять территориальные органы о хранении оружия по месту пребывания.

Как хранить, если вы нашли огнестрельное оружие или вам его отдали

Да, никак. Необходимо найденное огнестрельное оружие немедленно сдать в полицию. Никакого хранения, то есть присвоения не допускается.

Что говорит закон?

«Юридическим лицам и гражданам запрещаются хранение и использование найденного ими или переданного им огнестрельного оружия, собственниками которого они не являются. Такое оружие подлежит немедленной сдаче в органы внутренних дел». (в ред. Федеральных законов от 28.12.2010 № 398-ФЗ, от 03.07.2016 № 227-ФЗ, от 05.12.2017 № 391-ФЗ)

Ответственность за нарушения законодательства по оружию

Согласно российскому законодательству, ответственность за несоблюдение правил хранения несут как должностные лица, так и обычные граждане. Должностное лицо, которое нарушило их, обязано заплатить штраф до 5 тыс. рублей (юридические лица платят в 10 раз больше).

Статья КоАП РФ за неправильное хранение оружия 20. 8 (ч.2) предусматривает, что владелец несет за ненадлежащее выполнение установленных правил административное наказание:

- во-первых, это штраф в размере до 5 тыс. рублей;

- во-вторых, административный арест нарушителя на срок до 15 суток.

Кроме того, оружие и боеприпасы к нему могут быть изъяты у владельца, а сам он лишен возможности оформить лицензию в течение нескольких лет. Помимо административной ответственности за нарушение правил хранения и ношения некоторых видов оружия, хозяин может быть привлечен к уголовной ответственности.

Согласно ст. 224 Уголовного кодекса РФ, за неправильное хранение огнестрельного и холодного оружия, которое привело к смерти или тяжелому причинению вреда здоровью лица, нарушитель наказывается:

- Штрафом до 100 тыс. рублей.

- Обязательными работами (не более 360 часов).

- Арестом (6 месяцев).

- Тюремным заключением (до года).

- Если в результате нарушения правил хранения погибло или получило тяжелые ранения двое и более человек, то наказание усиливается. Владельца могут обязать к обязательным работам (не более 480 часов), исправительным работам (до 2 лет) или посадить на 2 года. Это важно учитывать при хранении или транспортировке огнестрельного оружия.

Резюме

Тема стала еще более актуальной после событий в Керчи. Вопрос об обращении с оружием, его хранением, без сомнений, является очень серьезным и требует внимательного должного отношения.

Достаточно посмотреть на пункты административной и уголовной ответственности, под которые можно попасть, если не соблюдать закон «Об оружии» с его поправками и добавлениями.

Надеюсь, статья была полезна в познавательном и практическом плане.

Источник статьи: http://www.9111.ru/questions/777777777370694/

Бани: «Сосед был уважаемым человеком, он «делал пар»

Читатель канала «Московские истории» Виктор Терехов вспоминает бани 70 — 80-х годов.

Детство прошло у Никитских ворот, у нас в коммуналке была своя ванная и горячая вода, но рядом было много домов где такой роскоши не было. Мои одноклассники ходили по выходным в бани, их тогда рядом было несколько — Краснопресненские, Чернышевские.

Я, пока учился в школе, в баню не ходил, а вот уже после школы, в 1970-х, с другом ходил в Оружейные у метро » Маяковская». Надо было вставать рано и идти к открытию, а то не попадёшь раньше 12, Там было два разряда: за 10 копеек и за 20 копеек. В нижнем разряде в парилках были каменные ступени, в верхнем — оббитые деревом, время не ограничивали. При открытии задача была быстро занять полки и шайки.

После этого можно было заходить в парилку. Сосед друга был уважаемым в бане человеком, он, как тогда говорили, «делал пар». Температура там была высокая, без тапочек и шапочки входить было сложно. Меня хватало только на три захода по 10-15 минут. Как влажность в парилке повышалась, всех выгоняли и опять «делали пар». Обычно из бани мы уходили около двух часов дня. Пиво и другие напитки пили уже после процесса, в баню брали только термос с чаем. Кстати, в Оружейные бани любили ходить спортсмены, я там часто видел Стрельцова, Воронина, Численко.

Ещё одно воспоминание о бане, уже в 80-е. Со мной работал парень, подрабатывавший электриком в гостинице «Киевская».

Гостиница «Киевская», Киевская ул., 2. Построена в 1929 г. в стиле конструктивизм. Имела 100 номеров, на первом этаже находился ресторан «Днепр». Снесена в 2005 г.

Во дворе «Киевской» стояла баня, которую во время Олимпиады-80 финны подарили Промыслову, тогдашнему Председателю Моссовета. Когда Промыслова сняли, туда стали продавать билеты. Трёхчасовой сеанс стоил 15 рублей на всех. Очередь была на месяцы вперёд, но поскольку парень там работал, он раз в месяц нас записывал на последний сеанс — в 19-00. Мы собирались человек 5-6, брали пиво, закуски и шли париться.

Баня была небольшая, но полностью оборудованная финнами: телевизор, телефон, сантехника, диваны, холодильник, электроплита, посуда, полотенца, В общем, полный комфорт. По тем временам было круто.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/moscowstories/bani-sosed-byl-uvajaemym-chelovekom-on-delal-par-5fca8ae5788eda75c7cb485e

Архнадзор

Из Москвы «испаряются» бани

«Девушка, в какую баню? У него есть ванная»… » Зачем вы пошли в баню? У вас что, дома ванной нету?»… «Вам этого не понять»… «Но разве в ванной есть пар?»… (Кинофильм Э.Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром», 1976 год)

Москва теряет бани — одну за другой. На месте Даниловских — стоит многоуровневый гараж. В январе снесли Можайские. Не стало красивого стильного здания 50-х годов, не стало еще одного «намоленного» поколениями любителей пара адреса. Ну, а над Донскими – типовой постройкой конструктивизма 30-х — навис дамоклов меч двух жилых башен — под 70- метров. И это прямо под стенами Донского монастыря! Происходят утраты и архитектурные, изживается и целый пласт уникальной банной культуры. О ее истории и современности – материал Алексея Дедушкина.

В фильме «Ирония судьбы, или с легким паром!» сказано всё! И, что правда, многим не понять: если дома есть ванна, то зачем идти в баню?! Но это только кажется, что ванна может заменить баню…. Нет, нет и ещё раз, нет! Категорически настаиваю на этом! Баня и ванна – это вещи совершенно разные. И по восприятию, и, безусловно, по времени своего появления.

О русских банях можно прочитать ещё в «Повести временных лет». Если верить летописцу, то Андрей Первозванный удивлялся сумасшедшим русичам, которые хлестали себя прутьями почти до бесчувствия: «Диво видел я в Славянской земле на пути своем сюда. Видел бани деревянные, и натопят их сильно, и разденутся и будут наги, и обольются квасом кожевенным, и поднимут на себя прутья молодые и бьют себя сами, и до того себя добьют, что едва вылезут, чуть живые, и обольются водою студеною, и только так оживут. И творят это постоянно, никем же не мучимые, но сами себя мучат, и то творят омовенье себе, а не мученье».

Московские бани в старину

Конечно, бани были и на Москве. А как без них! По большей части описания бань оставили нам иностранцы. Одни приходили в баню, чтобы посмотреть на диковинное действо и повозмущаться дикости «этих русских», но были и такие, которые прекрасно поняли оздоровительную силу русской бани. Большим поклонником парной был личный врач императрицы Елизаветы Петровны португалец Санчес. По возвращении из Москвы в Европу он написал целый трактат, посвящённый бане: «Не уповаю я, чтобы сыскался такой врач, который бы не признавал за полезное парную баню. Всяк ясно видит, сколь бы счастливо было общество, если б имело нетрудный безвредный и столь действенный способ, чтоб оным могло не токмо сохранять здравие, но исцелять или укрощать болезни, которые так часто случаются. Я с моей стороны только одну российскую баню, приготовленную надлежащим образом, почитаю способною к принесению человеку столь великого блага. Когда помышляю о множестве лекарств из аптек и из химических лабораторий, выходящих и привозимых изо всех стран света, то колико кратно желал я видеть, чтобы половина или три четверти оных, всюду великими расходами сооружаемых зданий, превратились в бани российские, для пользы общества».

В старину в Москве было немало частных бань, при этом не только в богатых боярских или купеческих дворах, но и во дворах посадских можно было встретить «баню с передбаньем», «в огороде баню с сенми». Но помимо частных были и торговые (общественные) бани, которых со временем становилось всё больше и больше. Так в 1787 году казённых и торговых бань в Москве насчитывалось уже около 70. Строились они, как правило, возле рек и прудов. На многих старинных планах Москвы эти бани показаны колодезными «журавлями». В частности, на знаменитом Сигизмундовом плане напротив Кремля видны Москворецкие бани, а также бани на Яузе. Эти же бани можно найти и на плане Мериана (1638 года).

В XVII веке после принятия Соборного Уложения во времена царя Алексея Михайловича банные строения начали отдавать на откуп частным лицам и всячески поощрять строительство новых бань.

Небольшие деревянные бани топились «по-чёрному» — дым выходил через оконца и двери. Покрыты, как правило, такие бани были дёрном по потолочному перекрытию. В более дорогих – каменных, которые представляли собой в основном одноэтажные строения, имелись печные трубы, были предусмотрены дополнительные удобства для моющихся. Но устройство и тех и других было примерно одинаковым. Обязательный колодец с «журавлём». Из бадей вода сливалась в деревянные желоба, пропущенные через специальные окошки, и по ним попадала в огромный чан, установленный в самой бане. Из него моющиеся и черпали воду. Или в самой бане, или на улице имелась печь с котлом для горячей воды. Сама баня нагревалась большой печью с каменкой. Внутри помещение делилось на мыльню и парную с полками.

Банное удовольствие было доступно каждому москвичу. Правительство строго следило, чтобы содержатели бань не поднимали цены на свои услуги, в первую очередь для простонародных отделений: «Сбор в означенных казенных торговых банях с приходящих на парения всякого звания людей собирать соответственно Указу правительственного Сената не более как две копейки с каждого». Правда, в некоторых случаях допускалось повышение цены: «Если для благородного звания сделать пристройку при банях с удобными для того парению, то за пар цену положить добровольно за ту услугу и за то в притязание не поставить, а в противном случае за принуждение сверх положенного за пар противному закону поступку подвергать суровому наказанию».

Со временем цены несколько выросли. Так, в XIX веке помывка в простонародном отделении стоила 5 копеек. Хотя наиболее смекалистые купцы умудрялись обходить строгий запрет. Так известный «банный король» Пётр Бирюков – о нём мы ещё поговорим ниже — очень уж хотел поднять цену на копейку. И даже в Санкт-Петербург соответствующее прошение посылал. Ни в какую! 5 копеек – и точка. Придумал всё же хитроумный купчина, что делать. Ранее заплатившему 5 копеек выдавался бесплатно веник. Бирюков стал веники продавать по копейке – на это никаких запретов не было. Народ повозмущался, да и привык. Добился-таки купец своего!

Долгое время в общественных банях не было разделения на мужскую и женскую половины, мылись и парились все вместе. Недаром «банный вопрос» обсуждался на церковном соборе 1551 года, который осудил, что «в банях мужи и жены и чернцы и черницы в одном месте моются без зазору», и строго запретил этот «разврат».

Соборное прещение помогло мало. И хотя на Москве начали строить раздельные мыльни, например, у Пушечно-литейного двора бани Ивана Гладина: «баня мужская, под нею земли вдоль 12 сажен, поперек 8 сажен, баня женская, под нею земли 12 сажен вдоль и поперек 8 сажен», тем не менее, понадобились долгие годы и даже принятие Сенатом соответствующего Указа от 21 декабря 1743 года, запрещавшего мужчинам и женщинам париться вместе, чтобы потихоньку изжить патриархальный уклад совместного мытья. Ещё один указ был издан в екатерининские времена. Он предписывал содержателям торговых бань строить раздельные помещения, а в женскую часть пускать только мужчин, обслуживающих бани, да ещё врачей и художников. С середины же XVIII века в банях, имеющих только одно помещение, для мытья мужчин и женщин стали назначаться различные дни.

Несмотря на это, венесуэлец Франциско де Миранда, посетивший Россию в 1786-1787 годах, писал: « Оттуда поехали в Большие бани, мужские и женские, что на Москве-реке. Зашли сначала в мужские, где увидели великое множество голых людей, которые плескались в воде безо всякого стеснения. Через дверцу в дощатой перегородке проследовали в женскую часть, где совершенно обнаженные женщины прохаживались, шли из раздевальни в парильню или на двор, намыливались и т.д. Мы наблюдали за ними более часа, а они как ни в чем не бывало продолжали свои манипуляции, раздвигали ноги, мыли срамные места и т.д. … В конце концов, пройдя сквозь толпу голых женщин, из коих ни одна не подумала прикрыться, я вышел на улицу и дошел до другого входа в ту же баню, откуда все было видно как на ладони, а потом снова зашел внутрь, и банщицы, взимавшие плату у входа, даже не подумали меня остановить…

В этой бане бывает более двух тысяч посетительниц, главным образом по субботам, и с каждой берут всего две копейки; однако меня уверяли, что хозяин получает большой доход. Оттуда мы вышли наружу и проследовали к реке, чтобы посмотреть на женщин, которые после бани идут туда купаться. Их было очень много, и они спускались к воде без малейшего стыда. А те, что были на берегу и еще мылись, кричали нам по-русски: «Глядеть гляди, да не подходи!» Мужчины там купаются с женщинами почти вперемешку, ибо, если не считать шеста, их в реке ничто не разделяет…». Обратим внимание на лукавого иностранца – возмущается, но при этом «наблюдали за ними более часа», а потом ещё и на реку поглазеть пошёл… Судя по всему, де Миранда описывает Москворецкие бани, о которых мы уже упоминали выше.

Ещё одни известные бани XVIII – XIX веков – Яузские, которые первоначально находились на левом берегу реки Яуза неподалёку от её впадения в Москва-реку, а позже перебрались на правый берег и получили наименование Серебрянических. Закрыты они были только в начале XX столетия. Именно их можно увидеть на знаменитой акварели Ж. Делабарта «Серебрянические бани в Москве».

В XIX веке спрос на бани только возрастал. Баня для москвичей была насущной необходимостью. Многие хозяева каждую неделю выдавали своим работникам по 5 копеек на бани и покупали мыло.

К концу XIX столетия в Москве было порядка сорока бань, из которых наиболее известными были Сандуновские, Центральные (Китайские), Селезнёвские, Пресненские (Бирюковские), Суконные, бани при гостинице «Эрмитаж» на Трубе, Малышевские (ныне – Ржевские) и многие другие.

Целый ряд бань был построен и в советское время. Среди них хорошо известные и любимые москвичами Донские, Воронцовские, Дорогомиловские, Дангауэровские, Варшавские, Усачевские, Калитниковские.

Помимо бань в столице возводились и душевые павильоны, главным образом, в районах, застроенных небольшими деревянными домами без водопровода, и не только на окраинах, но и почти в центре города. Так, старожилы вспоминают, что ещё в 1950-е годы на Самотёчном бульваре располагался деревянный душевой павильон, выкрашенный снаружи зелёной масляной краской.

Если мы проведём сейчас с вами «инвентаризацию» московского банного хозяйства, то результаты её окажутся печальными. Подавляющее большинство бань за последние 30-40 лет закрыто, многие здания снесены. И следа не осталось от известных Оружейных бань, исчезнувших вместе с одноимённым переулком. Перед самой Олимпиадой 1980 года были снесены Пресненские бани. В конце января не стало и Можайских бань на Можайском валу. Готовят к сносу Донские…

Но не будем о грустном. Давайте совершим с вами увлекательно путешествие по наиболее известным московским баням XIX-XX веков. И начнём, конечно, с самых знаменитых в Москве уже на протяжении двух столетий – Сандуновских бань. Они же, наряду с Селезнёвскими, Астраханскими и Ржевскими – одни из четырёх дореволюционных бань работающих в Первопрестольной и поныне. «Кто в Сандунах не бывал — тот Москвы не видал».

Построены Сандуновские бани были в 1806 году на берегу московской реки Неглинки известным актёром Силой Николаевичем Сандуновым (отсюда и их сохранившееся до сих пор название). Вполне вероятно, что где-то совсем неподалёку находились в XVII веке и упомянутые выше бани Ивашки Гладилина со товарищи: «с Рождественки улицы в переулке, в Кузнецах».

Конечно, к началу XIX столетия воды Неглинки быль столь загрязнены, что использовать их для банного дела не представлялось возможным, тем более что через несколько лет речку спрятали под землю, в коллектор. Но возле бань, на углу Звонарского переулка и Неглинного проезда, был устроен большой пруд-резервуар для воды, который питался первоначально почвенными водами, а потом и водой из московского водопровода. Пруд этот был осушен и засыпан в конце XIX века при строительстве нового здания бань.

Очень вскоре после постройки Сандуны стали крайне популярны и превратились, по сути, в один из культурных центров Москвы. На пар и умиротворённые беседы после парной сюда собирался весь цвет московской интеллигенции. Не обходили бани стороной и представители московского дворянства и купечества. Порой даже великие князья захаживали.

После смерти Силы Сандунова бани перешли к его вдове Елизавете Сандуновой-Урановой, а позже ими владели купцы Ломакины. Следующим хозяином Сандуновских бань стал купец 1-й гильдии, миллионер, владелец многочисленных дровяных складов Иван Григорьевич Фирсанов. На протяжении ряда лет Фирсанов сдавал бани в аренду Петру Бирюкову.

В 1881 году Иван Григорьевич умирает, и единственной наследницей фирсановских миллионов становится его дочь Вера. Девушка не только очаровательная, но и очень предприимчивая. Через несколько лет она сама решает заняться банным делом вместе со своим вторым мужем Алексеем Ганецким. В 1894 году супруги заказывают модному архитектору Борису Фрейденбергу проект перестройки Сандунов. И через два года состоялось торжественное открытие нового «банного дворца».

По красной линии Неглинного проезда (ныне – Неглинная улица) было возведено трёхэтажное здание доходного дома в стиле эклектики, богато декорированное лепниной, с торговыми помещениями в первом и втором этажах и дорогими квартирами для сдачи внаём на верхнем этаже и вдоль боковых фасадов. В глубине двора, отделанного в «мавританском» стиле и украшенного в духе одного из дворов знаменитого дворца Альгамбра, располагался корпус с банными номерами.

Основные строения бань были возведены во второй линии и включали в себя целый ряд помещений нескольких разрядов. Самым роскошным было дворянское 50-копеечное отделение. Вот что написано о нём в Иллюстрированном описании Сандуновских бань 1896 года: «Эти бани могут считаться украшением Сандуновских бань…Вестибюль отделан в стиле рококо и украшен растениями. Через арку — вход в раздевальню. Эта комната в строгом готическом стиле. На одной из стенок находится мозаичная картина работы художника Фролова. Налево идет ряд узких разноцветных окон, под ними устроены небольшие кабинетики вроде вагонных купе для раздевания. Посреди комнаты расставлены мягкие диваны, а направо находится камин. При раздевальне имеется читальня в стиле ренессанс и парикмахерская… За раздевальней следует Жёлтая гостиная, предназначенная для некурящих…В мыльной комнате три ванны и шесть душей разного давления и температуры. Вторая мыльная повышенной температуры и с душем Шарко… Также есть Ирландская сухая баня и горячая русская парильная…».

В этом же отделении был устроен «Помпеевский» зал с обширным бассейном, стены которого были «облицованы норвежским мрамором, отличающимся от итальянского особым блеском. Свет падает сверху, через потолок. Емкость бассейна — 12000 ведер. Температура воды от 18-21 градусов R [примерно 23-25 градусов С — А. Д.]. Объем воды постоянный. Водоем облицован английским фарфором. На ночь бассейн оставляется без воды для проветривания и дезинфекции».

Уже в советские годы этот бассейн стал местом съёмок различных кинофильмов. Так, все морские сцены знаменитого фильма С. Эйзенштейна «Броненосец Потёмкин» сняты здесь. Здесь же под «лёд» уходят и «псы-рыцари» в кинокартине «Александр Невский». Съёмки, естественно, были комбинированные. Сюда же, в бассейн высшего мужского разряда Сандуновских бань в 1950-е годы по вторникам (в выходной для Сандунов день) приводили школьников сдавать нормы ГТО по плаванию.

Несколько проще, но тем не менее, тоже очень богато было отделано и 10-копеечное отделение бань. Обратимся вновь к Иллюстрированному описанию Сандуновских бань. Вот что сказано в этом интересном документе о женском отделении: «Раздевален в женских банях две: большая и малая. Малая устроена уютнее, и отдельные диваны-кресла придают комнате вид гостиной. Что касается мыльных и парильных комнат то, как в женских, так и в мужских, они очень обширны. В женских и мужских банях устроены души двоякого рода: сверху и снизу… В женской парильной устроены полки разной высоты и с разной температурой — очень жаркой и менее горячей. Мыльные и парильные облицованы фарфором, что дозволяет их тщательно промывать». Помимо 10-копеечного действовало ещё простонародное 5-копеечное отделение.

Бани были оснащены паровыми котлами с нефтяным подогревом, своей собственной насосной станцией, расположенной в Курсовом переулке, которая могла «в случае надобности поставлять при работе двух водоподъемных машин (Компаунд) до 20 000 ведер в час в запасные резервуары ёмкостью в 130 000 ведер, расположенные при самих банях». У бань имелся собственный водопровод с системой фильтрации, построенный московской фирмой «К. Зигель» по проекту инженеров Н. П. Зимина и И. К. Карельских.

Помимо этого, со стороны Сандуновского переулка было выстроено здание электрической станции: «Оборудование станции — три водотрубных, безопасных от взрыва, котла завода Фицнер и Гампер,…две паровые машины завода Эшер Вис и К, динамоэлектрические машины завода Эрликон, аккумуляторная батарея 1-го Московского аккумуляторного завода для дежурного освещения ночью, а также для освещения подвалов и тоннелей днем».

Сандуновские бани не закрывались ни в революцию, ни в Великую Отечественную войну. Москвичка О. П. Янишевская делится своими воспоминаниями о военных Сандунах: «Запомнились полумрак и длинная молчаливая очередь закутанных в платки женщин, многие из которых приходили со своими тазами. Вернее, очередей было две. В одной — те, которые претендовали на получение крошечного, примерно 3х4х1 см, кусочка тёмно-коричневого, плохо пахнущего мыла; в другой — пришедшие со своим помывочным припасом. Время от времени скучный голос провозглашал:

— Один без мыла, пройдите!

И никто не улыбался этой двусмысленной фразе. Неудивительно, что московская баня показалась мне сказочным дворцом. Светло, чисто, мраморно! А самое главное — там имелся бассейн!»

В наши дни – это самый крупный банный комплекс в Москве с тремя мужскими и двумя женскими отделениями. Одновременно это и самые дорогие общественные бани Москвы: попариться здесь, особенно в роскошном высшем разряде, — удовольствие не из дешёвых.

В 1991 году Сандуны поставлены на охрану как памятник архитектуры – объект культурного наследия. Вскоре после этого здесь были проведены ремонтно-восстановительные и реставрационные работы. Несмотря на это, в настоящее время сохранность памятника вызывает определённые опасения: из-за начавшихся в Звонарском переулке строительных работ на стенах появились трещины.

Центральные (Китайские) Хлудовские бани

Главным конкурентом Сандунов всегда считались находившиеся в Театральном проезде Центральные (или как их ещё называли – Китайские – по прежнему названию Театрального проезда, пролегавшего вдоль стен Китай-города) Хлудовские бани.

Между прочим, место было очень «банным». В старину здесь располагались постройки Пушечного двора, снесённые в 1802-1803 годах, а по соседству – Кузнецкая слобода. Вот что писал В. М. Васнецов, изучавший историю бань на Москве: «Обилие бань в XVII веке в Кузнецком конце вполне понятно: здесь находился Пушечно-литейный двор, кузницы — работа пачкотная, копоть, сажа, пыль, часто приходилось мыться и париться». А до конца XIX века напротив Центральных располагались ещё одни очень известные московские бани – Челышевские. На их месте уже более века возвышается здание гостиницы «Метрополь». Кстати, и самые первые бани Силы Сандунова находились тоже где-то неподалёку, в районе нынешней Театральной площади.

Построены Центральные бани были по проекту архитектора С. С. Эйбушица, при участии тогда ещё совсем молодого Льва Кекушева. Считается, что на вопрос Эйбушица, каким должен быть новый банный дворец, заказчик – известный московский миллионер Герасим Иванович Хлудов — ответил: «Сказочным. Таким, что в точности и описать невозможно. А еще пышным. С русскими парилками разного разряда, большой Турецкой залой. Ты главное работай, а я подскажу». В 1881 году был построен первый корпус бань, но строительство продолжалось ещё двенадцать лет. Торжественное открытие состоялось уже после смерти Хлудова, в 1893 году, после постройки по проекту Л. Н. Кекушева доходного дома наследников Хлудова на углу Рождественки и Театрального проезда. В банном комплексе располагался целый ряд отделений – от недорогого для «простого народа» до роскошного 50-копеечного или «полтинного» отделения с русским, турецким, финским залами, с богатой отделкой стен ценными породами дерева и сусальным золотом. Помимо самих бань действовал крытый плавательный бассейн, врачебные и массажные кабинеты, механическая прачечная – безусловная новинка для Москвы того времени. Здесь же были открыты парфюмерный магазин торговой фирмы «Эмиль Бодло и К», продуктовые лавки, ресторан, трактир, небольшая гостиница, банкетный зал, залы для деловых переговоров. Говоря языком сегодняшним, это был торгово-развлекательный и деловой центр.

Равно как и в Сандунах, в Хлудовских банях бывало немало известных людей. Например, одним из постоянных посетителей был Л. Н. Толстой. Частенько заходил на свежий пар и берёзовый веник А. П. Чехов, который, впрочем, и Сандуны тоже очень уважал, и даже снимал некоторое время квартиру в доходном доме Веры Фирсановой в Звонарском переулке.

С Хлудовскими банями связана и одна устойчивая московская легенда. Считается, что незадолго до революции владелицы бань заказали для «полтинного» отделения три таза из чистого золота и сорок серебряных тазов. Дальнейшая судьба этих банных шаек неизвестна. По одной из версий, они могли быть спрятаны где-то на территории самих бань, по другой – кто-то из доверенных лиц хозяев укрыл их в своей квартире, при этом называется некая квартира на Волхонке… Существовали ли эти тазы на самом деле или нет… кто знает. Но подобных легенд в Москве немало.

В советские годы Центральные бани исправно работали, хотя и утратили во многом свою первоначальную роскошь. И всё так же, как и до революции, соперничали с Сандунами. Не стало их в начале 1990-х годов. Каменные бани, наполненные водой, сгорели… И такое бывает, мокрый камень тоже горит… когда очень надо. В ходе пожара был полностью уничтожен Турецкий зал. После этого свою работу они больше не возобновляли. После ремонта в бывшем помещении бань был открыт дорогой ресторан и ночной клуб. Любопытно, что один из залов ресторана находился на дне бассейна – воды в нём, конечно, не было.

В 1993 году комплекс бывших Хлудовских бань был поставлен на охрану как памятник архитектуры. Доходный же дом наследников Хлудова перестраивался дважды – в 1934 году и в 1990-е годы (также после пожара). Сейчас это совершенно иное, скучное административное здание, от первоначального проекта конца XIX века не осталось ничего. Но это со стороны главных фасадов. Если зайти во двор со стороны Театрального проезда, то на дворовых фасадах можно увидеть ещё кое-какие сохранившиеся кекушевские детали. А если пойдёте, то обязательно обратите внимание на будку чистильщика обуви при входе во двор. Вот уж где постоянство! На этом месте она стоит без малого век.

Ещё одни старинные московские бани — Селезнёвские на Селезнёвской улице (до революции их называли также и Самотецкими). Устроены они были, вероятно, еще в XVIII веке. Место для бань было выбрано не случайно: неподалёку находились большие Неглиненские пруды.

В конце XIX – начале ХХ веков бани принадлежали купцу С. С. Крашенникову. Ныне существующие банные строения были возведены в 1870-е годы, а в 1888 году архитектор А. П. Попов пристроил к ним со стороны Селезнёвской улицы два каменных здания: «Дворянское» и «Простонародное» отделения, ставшие в советские годы, соответственно, мужским и женским отделениями. В настоящее время под бани отведён в основном левый корпус.

В 1901 году Крашенинников строит возле бань по проекту архитектора П. П. Щекотова доходный дом (№ 13 по Селезнёвской улице), отгородивший от улицы и городского шума собственный особняк купца, сохранившийся, хоть и в перестроенном виде, до наших дней

Селезнёвские бани на охране как объект культурного наследия стоят, но только частично: памятником архитектуры является только один корпус.

Ржевские и Астраханские бани

И, наконец, ещё две бани, действующие в Москве с XIX века — Ржевские и Астраханские.

Ржевские бани построены были купцом 2-й гильдии Иваном Николаевичем Малышевым в 1888 году на 3-й Мещанской улице (современный адрес: Банный проезд, 3). Малышев к тому времени уже не был новичком в банном деле: ему принадлежали бани в Неглинном проезде в здании гостиницы «Эрмитаж» (позже перешедшие к Ф. П. Кузнецову) и на Красносельской улице.

«Ржевскими» бани стали в советское время, а прежде носили имя владельца – Малышевские. После революции их переименовали в Крестовские, из-за близости к Крестовской заставе, а с 1936 года стали именовать «Банный комплекс № 3 Дзержинского района г. Москвы». Впрочем, подобные номерные названия получили в то время все московские бани. Если полистать справочник «Москва в новых районах» 1936 года, то мы узнаем, что вместимость бань «по числу мест в раздевальне нижнего белья» составляла 455 человек, здесь было три разряда, а за 1935 год здесь обслужили 1 091 200 человек. На сайте бань есть сведения, что «в годы Великой Отечественной войны бани обслуживали воинские формирования, отправлявшиеся на фронт с Ржевского вокзала (ныне Рижский), именно тогда наш банный комплекс получил «народное» название «Ржевские бани», за близость к одноименному вокзалу».

В 1947 году банный комплекс был реконструирован и название «Ржевские бани» стало официальным.

В Ржевских банях, впрочем, как и в Селезнёвских, сохранился так называемый «старомосковский» способ парения. После тщательной мойки и проветривания парной, поддачи пара специальный «махальщик» большим опахалом, сделанным из берёзовых ветвей, окатывает паром лежащих на полке парильщиков, зачерпывая пар сверху, где больший жар. Кстати, администрация бань утверждает, что парная не перестраивалась с момента их постройки.

Здание Ржевских бань было недавно отремонтировано, как снаружи, так и внутри, и сейчас это одни из самых симпатичных и сравнительно недорогих московских бань.

Неподалёку от Ржевских, на другой стороне проспекта Мира, в Астраханском переулке находятся Астраханские бани. Располагаются они в старом, постройки конца XIX века, здании, принадлежавшем до революции Акционерному обществу Московской паровой прачечной и торговых бань.

В 1970-е годы в них любили париться актёры, журналисты и дипломаты, жившие в окрестностях проспекта Мира. В настоящее время это, пожалуй, самые демократичные и недорогие из всех действующих и поныне дореволюционных московских бань. И при этом с хорошим паром!

Есть в Москве и ещё одни известные и любимые горожанами бани – Кадашевские, в 3-м Кадашевском переулке. Здание дореволюционное прекрасно сохранилось, только вместо бань там долго была сауна.

В 1905 году купец Фёдор Михайлович Кузнецов, содержатель «Европейских» и «Московских» бань во владении акционерного общества «Эрмитаж Оливье» на Неглинке и арендатор знаменитых «Центральных» хлудовских бань, начинает строительство собственных терм в Замоскворечье. Строил бани в стиле модерн один из известнейших московских зодчих А. Э. Эрихсон. Вновь выстроенные бани получили название «Европейских». В советское время бани стали «Кадашевскими». В постперестроечные годы их закрыли, здание долго выморачивалось, ходили слухи о его сносе, но теперь наконец началась реставрация, которая продлится до августа этого года.

«Банный король» Пётр Бирюков

Наш рассказ о московских банях был бы неполным, если хотя бы несколько слов не сказать о знаменитом «банном короле» XIX века Петре Фёдоровиче Бирюкове. О нём писал ещё В. А. Гиляровский: «Бирюков, банный король, как его звали в Москве. Он в Москву пришел в лапотках, мальчиком, еще при Ламакиных, в бани, проработал 10 лет, понастроил ряд бань, держал и Сандуновские». Всё так, и бань понастроил, и Сандуновские держал в аренде за двадцать пять тысяч рублей в год, вот только откуда взял Владимир Алексеевич, что мальчиком в лапотках пришёл Пётр Бирюков в Москву, неизвестно. Происходил будущий банный король из семьи рогожских ямщиков-старообрядцев. Когда в середине XIX века на смену ямской гоньбе постепенно пришла железная дорога, многие богатые ямщики сменили род занятий. Бирюков решил заняться банным делом.

Свои первые бани он устроил там же, в Рогожской слободе. Спрос был хороший, баня в Рогожской была первым развлечением. Вот как описывает банные дни уроженец Рогожской слободы, известный в своё время тенор Большого театра П. И. Богатырёв: «По субботам и особенно перед большими праздниками ходили в баню. Женщины ходили гурьбой, всей семьей, а семьи бывали большие. Это было какое-то торжественное шествие — с узлами, со своими медными тазами, а то грех из никонианских мыться. В банях теснота, шум, возня и часто брань. За такими семьями часто посылались дровни, так как из бани идти пешком тяжело. В такие дни по улицам целый день двигался народ в баню и из бани, и у всех веники, которые тогда давали желающим даром, а желающие были все — веник в доме вещь необходимая».

Поднакопив деньжат, Бирюков приобрёл ещё одни бани неподалёку, в Таганке. К концу XIX века он был владельцем пяти бань и ещё несколько арендовал. После его смерти банное хозяйство перешло к его вдова Клавдии Павловне и сыновьям, которые образовали товарищество «Бирюкова П. Ф. наследники». Они переоснастили все бани, провели в них водопровод. Кстати, сын Петра Фёдоровича – Николай – был прекрасным инженером, он основал в Москве Водопроводную и канализационную техническую контору, стал одним из организаторов московского Общества спасения на водах. Заметим, все его начинания связаны с водой – можно сказать, наследственное.

Из всех бирюковских бань ни одна не сохранилась до наших дней. Самотёчные бани на Самотёчном бульваре уже давно не действуют, хотя часть банных построек сохранилась. Кстати, банный комплекс на Самотёке был довольно обширным. Он состоял из нескольких отдельно стоящих корпусов. Один занимал весь квартал между Садовой-Самотёчной и 1-м Волконским переулком, второй – на углу Самотёчной улицы и 2-го Волконского переулка. В советское время этот комплекс был разделён на две бани. Согласно адресно-справочной книге Москвы за 1956 год, они носили названия «1-е Самотёчные» и «2-е Самотёчные». Но это официально. А не официально – Самотёчные и Волконские (те, которые на углу 2-го Волконского).

Вот с Волконскими банями как раз связана ещё одна московская легенда, гласящая, что в 1812 году здесь парился не кто-нибудь, а сам Наполеон Бонапарт. Императорское омовение – не более чем легенда, но французы наполеоновской армии мыться тут вполне могли: бани на берегу засыпанных позже Самотёцких прудов существовали очень давно. В советские годы это были очень недорогие (с 16-ти и 8-копеечными отделениями) бани с прекрасной парилкой. Закрыли их ещё в 1970-е годы. В 2002 году все исторические банные постройки были полностью реконструированы с частичным сохранением уличных фасадов и с приспособлением под размещение офисных помещений.

Сохранился собственный дом Бирюковых, выходящий фасадом на Садовую-Самотёчную. Дом, кстати, очень интересный, с деревянной резьбой по фасаду, изображающей каких-то птиц. За это его порой называют «дом с петухами». Сейчас в здании поселился один из сетевых ресторанов.

Оружейные бани снесены, как уже было сказано выше, снесены и самые знаменитые бирюковские бани – Пресненские. Они располагались на углу Большой Пресни и Прудовой улицы (ныне – улицы Красная Пресня и Дружинниковская).

Красивое одноэтажное здание Пресненских бань было построено в стиле модерн в 1903 году. Оформление фасадов изобиловало богатой лепниной, ковкой. Украшением бань являлось керамическим панно «Лебеди» работы Михаила Врубеля, располагавшееся в подковообразной нише над главным угловым входом. Действовали два отделения: Дворянское и Простонародное. При банях работал буфет, чайная, бильярдная и даже библиотека, здесь же находился небольшой зимний сад.

В декабре 1905 года Бирюковские бани оказались в эпицентре революционных событий на Пресне. Дружинники устроили тут госпиталь, а заодно и парились между боями. В результате здание сильно пострадало от обстрела правительственных войск. Через три года Бирюков по проекту архитектора И. П. Машкова и гражданского инженера Б. М. Нилуса полностью восстановил свои бани.

В советское время они сохранили свою популярность, но из Пресненских стали Краснопресненскими. Правда, старожилы продолжали называть их по старой памяти Бирюковскими. К 1970-м годам бани серьёзно обветшали, исчезли с фасада врубелевские «Лебеди», и перед самой Олимпиадой 1980 года, при реконструкции улицы Красная Пресня, бани снесли. Несколько позже здесь были построены здания Венгерского торгового представительства и Киноцентра.

Но Краснопресненские бани не исчезли с «банной карты» Москвы. Ещё до сноса старого здания относительно неподалёку, возле метро «Улица 1905 года», в Столярном переулке началось строительство нового здания Краснопресненских бань. И что интересно – по индивидуальному проекту, выполненному архитекторами В. М. Гинзбургом, А. И. Тарановым, М. А. Филипповым.

Напоминанием о старых банях служит подковообразная арка главного входа новых Краснопресненских бань с белокаменной окантовкой по краям. Лебедей на фасаде, правда, больше нет, но зато есть неплохая парная с газовыми печами, нагревающими чугунные болванки.

На этом нашу затянувшуюся прогулку, пожалуй, стоит закончить. И снова вернуться к началу – так всё же: ванна или баня?! Для любителей здорового лёгкого пара, несомненно, баня! Помните: «Но разве в ванной есть пар?» Но, судя по тому, что происходит в Москве за последние тридцать-сорок лет, несомненно, побеждают сторонники ванн. Русских бань становится всё меньше и меньше (о частных финских парилках мы здесь не говорим), исторические здания бань сносятся… Остаётся только вспомнить слова врача Санчеса, ратовавшего за строительство «бань российских, для пользы общества».

За фотографии благодарим Николая Демидова и Юлию Гребенникову

Источник статьи: http://www.archnadzor.ru/2013/02/14/iz-moskvyi-isparyayutsya-bani/