- Откуда попадают в полымя баня или огонь

- Значение выражения «из огня да в полымя»

- Происхождение слова «полымя»

- Синонимы фразеологизма «из огня да в полымя»

- Применение поговорки «из огня да в полымя»

- Греко-римская версия

- Тюркская версия

- Древнеславянская версия

- Значение выражения «из огня да в полымя»

- Происхождение слова «полымя»

- Синонимы фразеологизма «из огня да в полымя»

- Применение поговорки «из огня да в полымя»

- Откуда попадают в полымя баня или огонь

Откуда попадают в полымя баня или огонь

Значение выражения «из огня да в полымя»

А причем здесь «из огня да в полымя»?

Происхождение слова «полымя»

Полымя — старославянское, от него произошли древне-русское поломя, русское — пламя, украинские слова — поломя, поломня, белорусские — поломя, болгарское — пламен, сербохорватское — пламен, словенское — plamen

Синонимы фразеологизма «из огня да в полымя»

Применение поговорки «из огня да в полымя»

— «Угораздило меня сюда прискакать! — ужаснулся Горемыкин. — Из огня да в полымя! О горячем чае мечтал, а попал в какой-то вражеский лагерь, да еще с этаким грузом. Надо убираться отсюда, как бы не влипнуть в историю!» (Прилежаева, «Под северным небом»)

— «Тут поздно девушки узнали,

Что из огня да в полымя попали»

(Крылов «Госпожа и две служанки»)

— «Вы временно откомандировываетесь на форт № 3, — с удивлением читал Звонарёв — Это называется из огня да в полымя. На третьем форту ещё беспокойнее, чем на втором» (А. Степанов «Порт Артур»)

— «С этими словами он углубился в оконную нишу и, подозвав де Ту к себе, вполголоса продолжал: — Да будет вам известно, мой друг, поскольку вы посвящены в их тайну, что я обручил их две недели тому назад, как они вам говорили. — В самом деле! — воскликнул удивленно бедняга де Ту, чувствуя, что попал из огня да в полымя» (A. de Vigny «Cinq-Mars»)

Действительно, слово «баня» встречается в письменных источниках аж с XI века. Вот только источники эти все исключительно церковные – псалтыри, каноны, жития. Словом «баня», а чаще «байня» в них называется обряд омовения или очищение, а также встречается слово «баньскъ».

В светских же письменных источниках (хрониках, летописях, сказаниях) вместо «бани» употребляются слова «мыльня», «мовня», «мовница». Что, в общем-то, вполне логично связывается с мытьём и мылом. Лишь только в XVI веке начинает встречаться слово «байня» в привычном для нас значении – отдельное строение для мытья.

Так откуда же появилось это близкое сердцу каждого русского человека слово?

Греко-римская версия

Это, пожалуй, самая распространенная точка зрения на происхождение слова «баня». Сторонники ее считают, что оно попало в русский язык из древнегреческого вместе с первыми христианскими текстами и греческими монахами, пришедшими на Русь в X веке.

Восходит русская «баня» к греческому balaneion – купальня, место для мытья. И, кстати, до настоящего времени курорты, где используются целебные грязи и воды называют бальнеологическими. Правда, в современном греческом слово «баня» звучит совсем по-другому.

Тюркская версия

В русском языке вообще много тюркских слов, а ещё больше их корней. В течение тысячелетий славянские и тюркские племена соседствовали в Северном Причерноморье. Воевали, торговали, роднились.

Так вот во многих тюркских языках есть слово banyo – «обмакиваться», «окунаться». И некоторые лингвисты связывают с ним слово «баня». Однако, возможно, оно заимствовано у тех же греков, тоже бывавших на берегах Чёрного моря. Да к тому же тюркские племена были кочевниками и банями не увлекались.

Древнеславянская версия

А почему бы всем этим народам не заимствовать слово «баня» у славян, тем более об обычаях наших предков мыться и париться берёзовыми вениками в бревенчатых срубах писали и древнегреческие, и арабские путешественники? Возможно, это слово наше исконное, родное.

Поиски лингвистов увенчались успехом, и они таки нашли слово «баня» не только в древних славянских письменных источниках, но и в традиционных говорах и диалектах, которые имеют многовековую историю.

А вам какая версия кажется наиболее правильной, уважаемые читатели? Или неважно откуда пришло слово «баня», главное, чтобы в ней был хороший пар?

Источник статьи: http://dom-srub-banya.ru/otkuda-popadayut-v-polymya-banya-ili-ogon/

Значение выражения «из огня да в полымя»

А причем здесь «из огня да в полымя»?

Происхождение слова «полымя»

Полымя — старославянское, от него произошли древне-русское поломя, русское — пламя, украинские слова — поломя, поломня, белорусские — поломя, болгарское — пламен, сербохорватское — пламен, словенское — plamen

Синонимы фразеологизма «из огня да в полымя»

Применение поговорки «из огня да в полымя»

— «Угораздило меня сюда прискакать! — ужаснулся Горемыкин. — Из огня да в полымя! О горячем чае мечтал, а попал в какой-то вражеский лагерь, да еще с этаким грузом. Надо убираться отсюда, как бы не влипнуть в историю!» (Прилежаева, «Под северным небом»)

— «Тут поздно девушки узнали,

Что из огня да в полымя попали»

(Крылов «Госпожа и две служанки»)

— «Вы временно откомандировываетесь на форт № 3, — с удивлением читал Звонарёв — Это называется из огня да в полымя. На третьем форту ещё беспокойнее, чем на втором» (А. Степанов «Порт Артур»)

— «С этими словами он углубился в оконную нишу и, подозвав де Ту к себе, вполголоса продолжал: — Да будет вам известно, мой друг, поскольку вы посвящены в их тайну, что я обручил их две недели тому назад, как они вам говорили. — В самом деле! — воскликнул удивленно бедняга де Ту, чувствуя, что попал из огня да в полымя» (A. de Vigny «Cinq-Mars»)

Источник статьи: http://chtooznachaet.ru/znachenie-vyrazheniya-iz-ognya-da-v-polymya.html

Откуда попадают в полымя баня или огонь

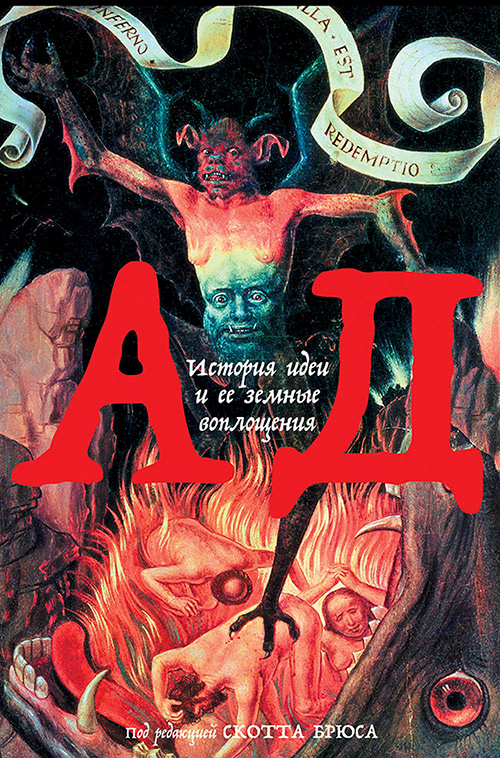

Скотт Брюс. Ад. История идеи и ее земные воплощения. М.: Альпина нон-фикшн, 2021. Перевод с английского Саши Мороз. Содержание

Для начала автор констатирует, что идея адских мук появляется в культуре не сразу. В частности, легенды древней Месопотамии говорят о том, что каждому человеку, независимо от социального статуса, было суждено посмертное существование, которое было печальным, но еще далеко не мучительным. Душа попадала в «страну, откуда нет возврата» и в виде бесплотной тени находилась под землей. Первыми, кто стал считать, что посмертное существование человека определяется его поведением при жизни, были, вероятно, древние египтяне, которые руководствовались маат — этическим законом доброты и справедливости. В соответствии с маат они могли надеяться, что после смерти попадут в «чертоги изобилия к Осирису» — некоторый аналог Рая. Для того чтобы определить, достоин ли человек места в чертогах изобилия, после смерти его сердце взвешивали на весах бога смерти Анубиса, и, если оно перевешивало перо (символ маат), это означало, что человек не достоин посмертного блаженства. Поэтому он умирал второй раз, и эта вторая смерть была ужасна: огнеликие демоны разрывали его на части и сбрасывали в кипящую пропасть.

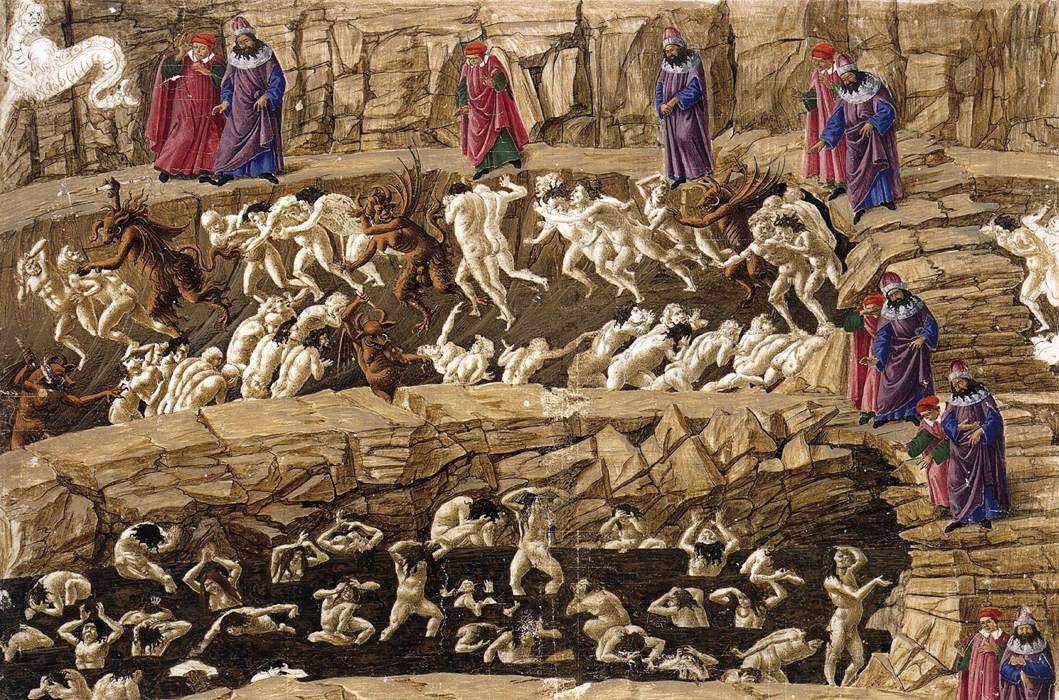

Что касается культуры и традиций античной Греции, то изначально в греческой преисподней, как и в Месопотамии, души никто не судил. После смерти человек попадал в мрачное подземное царство Аида — старшего брата Зевса и повелителя мертвых, — где ему оставались лишь печальные воспоминания о жизни на земле. Именно в такой ад спускается Одиссей по наставлению волшебницы Цирцеи, чтобы спросить у тени знаменитого прорицателя Тиресия, как вернуться домой. В такой же ад спускались Орфей за своей возлюбленной Эвридикой и Геракл за псом Кербером. Фрагменты описаний их путешествий, созданных Гомером и Сенекой, также вошли в составленную Брюсом антологию.

А еще существовал Тартар — глубочайшая бездна, находившаяся под царством Аида, куда после титаномахии Зевс низвергнул титанов. С описания борьбы между богами и титанами начинается поэма древнегреческого поэта Гесиода «Теогония», посвященная происхождению космоса и древнегреческих богов. Однако в Тартаре, согласно «Теогонии», находились не только поверженные титаны, но также и некоторые олимпийские боги, сторонящиеся солнечного света, а именно Ночь и ее дети Сон и Смерть. Конечно, предполагается, что титаны отбывают в Тартаре наказание как проигравшие в войне с богами, но все равно связь между посмертным существованием и идеей искупления прижизненных поступков в их случае далеко не очевидна.

Значительные новшества в идею древнегреческого Ада внес Сократ, веривший, что тех, «кого по тяжести преступлений сочтут неисправимыми», низвергнут в Тартар без надежды на освобождение, а тех, чьи проступки были не такими тяжелыми, ждут меньшие наказания:

«Проведя год в Тартаре, они будут освобождены, если склонятся на их мольбы те, кому они нанесли ущерб при жизни. Те же, кто очистился добродетелью благодаря философии, вообще не попадут в земные недра — они „живут совершенно бестелесно и прибывают в страну высшей чистоты, находящуюся над той Землею”. Последнее напутствие Сократа его ученикам было простым: занятия философией — верный способ избежать наказания после смерти».

Именно вергилиевская идея классификации грешников по их проступкам с соответствующими видами казней перешла в христианскую традицию, где смешалась с древнееврейскими представлениями об аде. Но, в отличие от древних римлян и греков, в древнееврейских священных книгах не было героев, спускавшихся в преисподнюю, поскольку в целом иудаизм запрещал общение с мертвыми посредством некромантии и подчеркивал прижизненную связь верующих с Богом. Так или иначе, в христианство перешли две еврейские идеи загробного мира — Шеол и Геенна:

«Шеол был отведен для грешников и безбожников, но не предназначался для мучений. Чтобы выразить идею карающего загробного мира, первохристиане по-новому использовали еврейское слово „Геенна”. Оно произошло от еврейского ge-hinnom („долина Хинном”) — названия местности к югу от Иерусалима, где древние ханаанеи когда-то приносили детей в жертву богу Молоху, бросая их в огонь. За такое идолопоклонство Бог послал вавилонян наказать их и изгнать в Вавилонский плен на сорок лет (598–558 до н. э.). По возвращении иудеи стали считать долину Хинном проклятым местом, где наказывают безбожников. Первохристиане употребляли слово „Геенна” как эквивалент Тартара — последнего пристанища грешников, принужденных мучиться после смерти ».

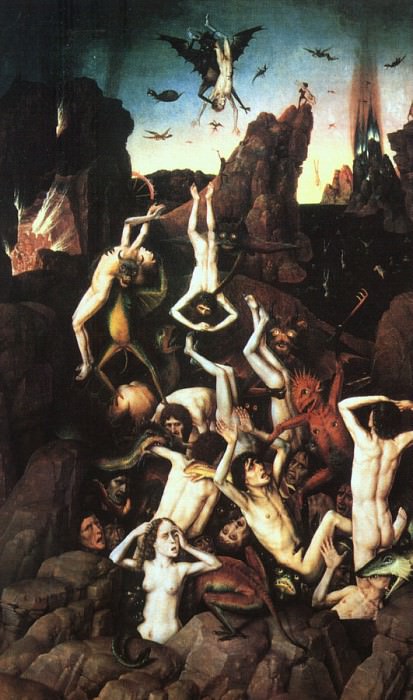

С развитием христианства развивалась и идея ада. Согласно Брюсу, если в раннем средневековье рассказы про ад чаще всего использовались для помощи монахам в борьбе с мирскими страстями, то ближе к периоду высокого средневековья они уходят в народ, где смешиваются с народными преданиями. Наивысшее воплощение идеи ада этого периода, безусловно, упомянутая «Божественная комедия» Данте. Но существует и не настолько известное и распространенное произведение «Видение Тундала» — «без сомнения, самое наглядное и устрашающее путешествие по Аду до Данте» . «Видение Тундала» было написано в 1149 году неизвестным ирландским монахом из Регенсбурга. Брюс отмечает, что главное отличие этого текста от текстов поздней Античности и раннего Средневековья в том, что его главный герой, ирландский рыцарь Тундал, был грешником. Поэтому, несмотря на то, что через ад Тундала ведет ангел-хранитель, он все равно испытывает на себе практически все жестокие пытки, встречающиеся им на пути. Другое отличие, которое выделяет автор, состоит в том, что в тексте описывается топография Ада и уделяется беспрецедентное внимание фактуре и деталям:

К сожалению, у нас, в отличие от составителя антологии, нет возможности процитировать этот замечательный текст целиком, так что приведем его небольшой фрагмент:

«Расплавив души так, что ничего не осталось, кроме воды, их подцепляли железными вилами и помещали на наковальню. Там их ударяли молотом до тех пор, пока двадцать, тридцать, а то и сто душ не сбивались в единую массу. Даже тогда они не умирали, хотя молили о смерти и не могли ее обрести».

Далее автор рассматривает вопрос о том, как на идее Ада отразился приход Реформации и последовавшей за ней контрреформации. Для начала протестанты отказались от идей Чистилища и двух Лимбов (для некрещеных младенцев и ветхозаветных праведников), существующих в католической традиции, поскольку на них не было указаний в Писании: остались только Ад и Рай. Католическая церковь, в свою очередь, настаивала на важности не только Писания, но и тысячелетней традиции христианства. Непосредственно же на идее ада все это отразилось так, что в протестантских проповедях идея телесного страдания постепенно сменилась муками совести: поэтому самые страшные страдания грешники должны были испытывать уже не от когтей бесов и раскаленного огня, а от удаленности Бога и недоступности рая. В католической традиции, наоборот, акцент на физических страданиях еще более усиливался, находя свое наивысшее воплощение в уставе и повседневных практиках Иезуитов или общества Иисуса, — образованного в 1540 году мужского духовного ордена, занимавшегося миссионерской деятельностью.

Например, чтобы развить сострадание, иезуиты проводили медитации на страсти и смерть Христа, для чего они разработали собственную техники визуализации. Эту же технику они применяли для визуализации ужасов ада. Инструкция, позволявшая представлять себе ад с помощью пяти органов чувств, была приведена в книге «Духовные упражнения», написанной основателем иезуитов Игнатием Лойолой:

«Представьте себе костры и души, брошенные в огонь. вы слышите плач, вой и богохульство. чувствуете запах дыма, серы, нечистот и разврата. »

Далее автор отмечает, что эта техника еще более полно раскрывается в трактате «Ад, показанный христианам, чтобы предостеречь их от попадания туда», написанном итальянским иезуитом Джованни Пьетро Пинамонти (1632—1703). Фрагменты этого трактата также приводятся в книге:

«Помножим высоту горы на количество песчинок в море, листьев на деревьях, перьев у птиц, чешуек у рыб, шерстинок у зверей, атомов в воздухе, капель воды в дожде, который успеет пролиться с небес до самого Судного дня. Может ли человек познать такое число, которое даже ангелы понимают с трудом? Однако, если я или вы умрем во грехе, вера говорит нам, что мы будем гореть в огне, тысячи лет пройдут, а после боль не уменьшится, а от вечности не убавится ни мгновения».

В общем, составленная Скоттом Брюсом антология становится отличным поводом для того, чтобы освежить в памяти и под новым углом посмотреть на тексты классической литературы и на эпизоды мировой культурной и религиозной истории. А опробовать метод визуализации иезуитов и узнать, как выглядел ад для дошкольников и не нуждавшийся в бесах ад ХХ века, вы сможете, прочитав книгу самостоятельно.

Источник статьи: http://gorky.media/reviews/iz-ognya-da-v-polymya-poleznyj-gid-po-preispodnej/