- Теплофизические свойства водяного пара: плотность, теплоемкость, теплопроводность

- Теплофизические свойства водяного пара при различных температурах на линии насыщения

- Теплопроводность водяного пара при различных температурах и давлениях

- Теплопроводность водяного пара при высоких температурах

- 1.5 Основные параметры влажного воздуха

- Внимание! Важное определение:

- Влажный пар и его параметры

Теплофизические свойства водяного пара: плотность, теплоемкость, теплопроводность

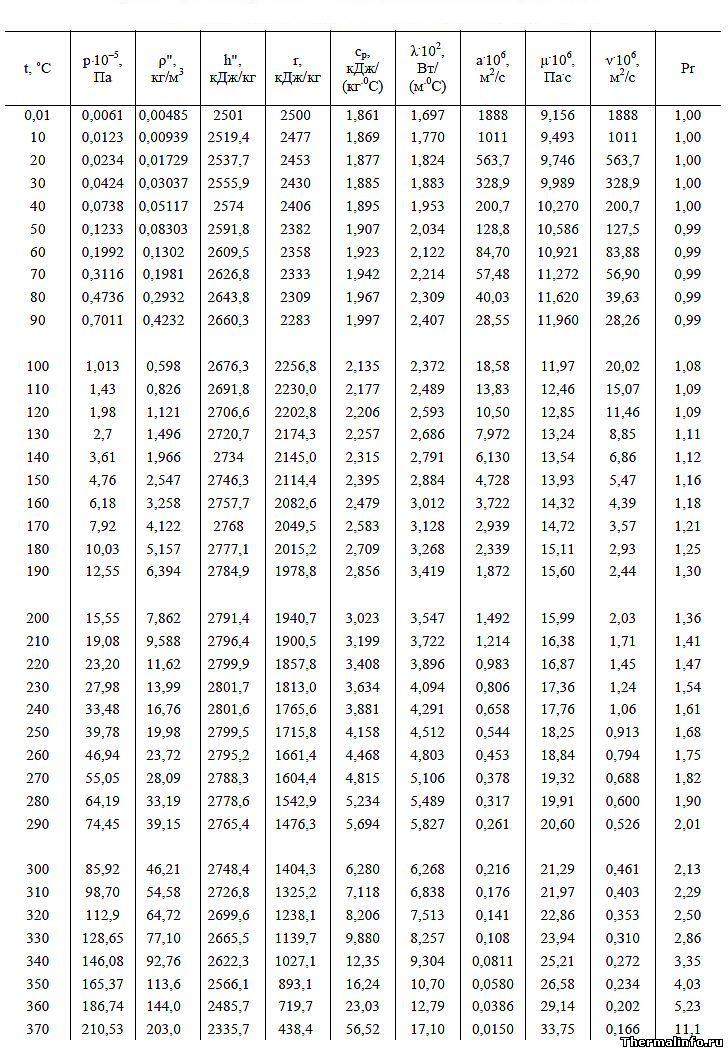

Теплофизические свойства водяного пара при различных температурах на линии насыщения

В таблице представлены теплофизические свойства водяного пара на линии насыщения в зависимости от температуры. Свойства пара приведены в таблице в интервале температуры от 0,01 до 370°С.

Каждой температуре соответствует давление, при котором водяной пар находится в состоянии насыщения. Например, при температуре водяного пара 200°С его давление составит величину 1,555 МПа или около 15,3 атм.

Удельная теплоемкость пара, теплопроводность и его динамическая вязкость увеличиваются по мере роста температуры. Также растет и плотность водяного пара. Водяной пар становится горячим, тяжелым и вязким, с высоким значением удельной теплоемкости, что положительно влияет на выбор пара в качестве теплоносителя в некоторых типах теплообменных аппаратов.

Например, по данным таблицы, удельная теплоемкость водяного пара Cp при температуре 20°С равна 1877 Дж/(кг·град), а при нагревании до 370°С теплоемкость пара увеличивается до значения 56520 Дж/(кг·град).

В таблице даны следующие теплофизические свойства водяного пара на линии насыщения:

- давление пара при указанной температуре p·10 -5 , Па;

- плотность пара ρ″, кг/м 3 ;

- удельная (массовая) энтальпия h″, кДж/кг;

- теплота парообразованияr, кДж/кг;

- удельная теплоемкость пара Cp, кДж/(кг·град);

- коэффициент теплопроводности λ·10 2 , Вт/(м·град);

- коэффициент температуропроводности a·10 6 , м 2 /с;

- вязкость динамическая μ·10 6 , Па·с;

- вязкость кинематическая ν·10 6 , м 2 /с;

- число Прандтля Pr.

Удельная теплота парообразования, энтальпия, коэффициент температуропроводности и кинематическая вязкость водяного пара при увеличении температуры снижаются. Динамическая вязкость и число Прандтля пара при этом увеличиваются.

Будьте внимательны! Теплопроводность в таблице указана в степени 10 2 . Не забудьте разделить на 100! Например, теплопроводность пара при температуре 100°С равна 0,02372 Вт/(м·град).

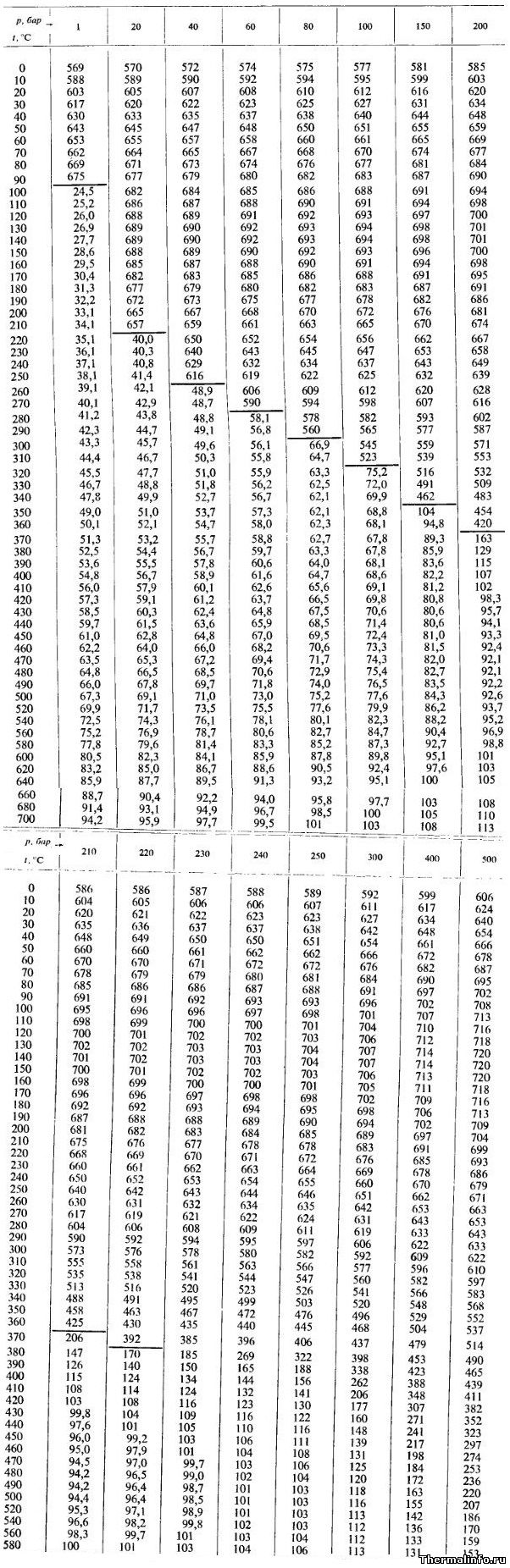

Теплопроводность водяного пара при различных температурах и давлениях

В таблице приведены значения теплопроводности воды и водяного пара при температурах от 0 до 700°С и давлении от 0,1 до 500 атм. Размерность теплопроводности Вт/(м·град).

Черта под значениями в таблице означает фазовый переход воды в пар, то есть цифры под чертой относятся к пару, а выше ее — к воде. По данным таблицы видно, что значение коэффициента теплопроводности воды и водяного пара увеличивается по мере роста давления.

Примечание: теплопроводность в таблице указана в степени 10 3 . Не забудьте разделить на 1000!

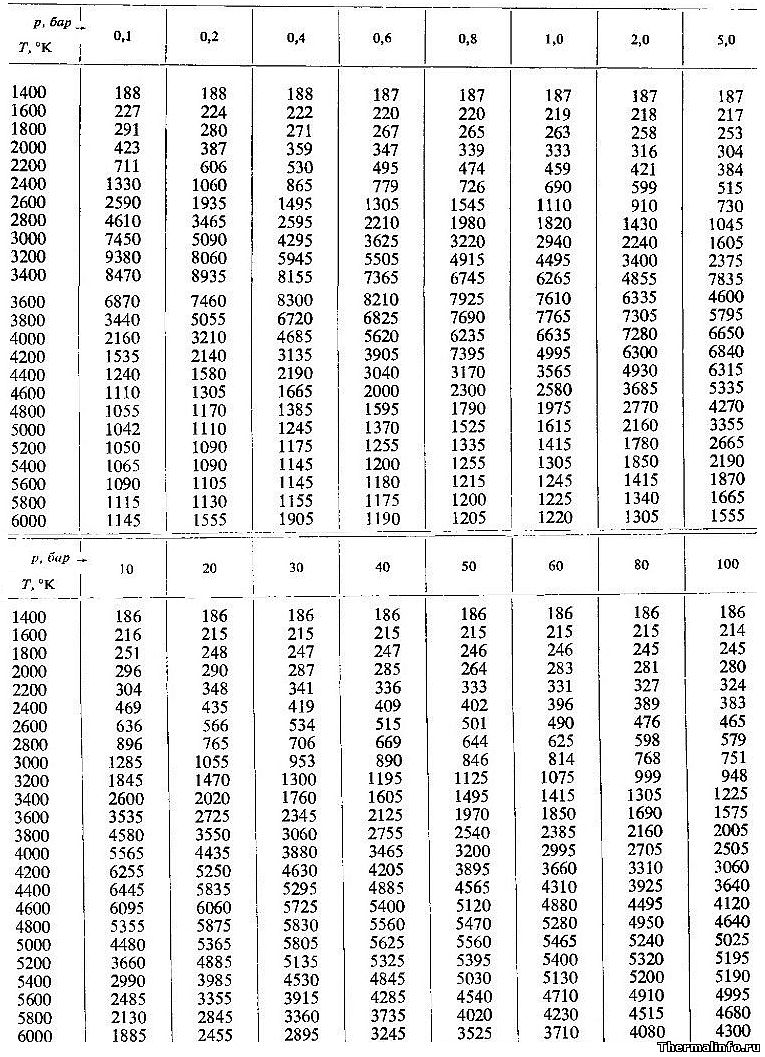

Теплопроводность водяного пара при высоких температурах

В таблице приведены значения теплопроводности диссоциированного водяного пара в размерности Вт/(м·град) при температурах от 1400 до 6000 K и давлении от 0,1 до 100 атм.

По данным таблицы, теплопроводность водяного пара при высоких температурах заметно увеличивается в области 3000…5000 К. При высоких значениях давления максимум коэффициента теплопроводности достигается при более высоких температурах.

Будьте внимательны! Теплопроводность в таблице указана в степени 10 3 . Не забудьте разделить на 1000!

Источник статьи: http://thermalinfo.ru/svojstva-gazov/neorganicheskie-gazy/teplofizicheskie-svojstva-teploprovodnost-vodyanogo-para-na-linii-nasyshheniya

1.5 Основные параметры влажного воздуха

Окружающий нас атмосферный воздух является смесью газов. Он практически всегда бывает влажным. Водяные пары, в отличие от других составляющих смеси, могут находиться в воздухе, как в перегретом, так и в насыщенном состоянии. Содержание водяных паров в воздухе изменяется, как в процессе влажностной обработки его в приточных вентиляционных системах и кондиционерах, так и при ассимиляции воздухом выделений влаги в помещении. Сухая часть влажного воздуха обычно содержит (по объёму): около 75% азота, 21% кислорода, 0,03% углекислоты и незначительное количество инертных газов- аргон, неон, гелий, ксенон, криптон), водорода, озона и других. Указанные компоненты газовой смеси воздуха составляют его сухую часть, прочая часть воздушной массы это водяные пары.

Воздух рассматривается как смесь идеальных газов, что позволяет использовать законы термодинамики для получения расчётных формул.

Согласно закону Дальтона, каждый газ смеси, составляющий воздух, занимает свой объём, имеет своё парциальное давление

и имеет одинаковую температуру с другими газами этой смеси.

Внимание! Важное определение:

Сумма парциальных давлений каждого из составляющих смеси равна полному барометрическому давлению воздуха.

Рассмотрим понятие, что такое парциальное давление?

Парциальное давление – это давление, которое имел бы газ, входящий в состав этой смеси, если бы он находился в том же количестве, в том же объёме и при той же температуре, что и в смеси.

В расчётах вентиляции влажный воздух мы рассматриваем как бинарную смесь, т.е. смесь двух газов, которая состоит из водяных паров и сухой части воздуха. Сухую часть воздуха мы условно принимаем однородным газом.

Таким образом, барометрическое давление равно сумме парциальных давлений сухого воздуха Pс.в. и водяного пара Pп, т.е.,

При обычных условиях в помещении, когда давление водяного пара Рп приблизительно равно 15 мм. рт. ст., доля второго члена Pс.в. в формуле барометрического давления, учитывающая разницу плотности влажного и сухого воздуха, при прочих равных условиях составляет всего 0,75% величины плотности сухого воздуха ρс.в.. Поэтому в наших инженерных расчётах считается, что

При изменении влажности воздуха в вентиляционных процессах масса его сухой части остаётся неизменной. Исходя из этого, принято относить массу водяных паров, содержащихся в воздухе, к 1 кг. сухой части воздуха.

Перейдём непосредственно к тем физическим величинам, которые определяют параметры влажного воздуха. Именно совокупность этих параметров определяет состояние влажного воздуха:

это величина, характеризующая степень нагретости тела. Она представляет собой меру средней кинетической энергии поступательного движения молекул. В настоящее время используется температурная шкала Цельсия и термодинамическая шкала температур Кельвина, которая основана на втором законе термодинамики. Между температурами, выраженными в градусах Кельвина и градусах Цельсия, имеется соотношение, а именно:

T, K = 273,15 + t °C

Важно отметить, что параметром состояния является абсолютная температура, выраженная в Кельвинах, но градус абсолютной шкалы численно равен градусу Цельсия, т.е.

dT = dt.

Влажность воздуха характеризуется массой содержащегося в нём водяного пара. Массу водяного пара в граммах, приходящегося на 1 кг сухой части влажного воздуха, называют влагосодержанием воздуха d, г/кг.

Величина d равна:

где: B – барометрическое давление, равное сумме парциальных давлений сухого воздуха.

Pс.в. и водяного пара Pп;

Pп – парциальное давление водяного пара в ненасыщенном влажном воздухе.

Влагосодержание воздуха может быть различным, однако его максимальная величина при данной температуре строго определена полным насыщением воздуха водяными парами. В связи с этим, для характеристики степени увлажнённости пользуются показателем относительной влажности воздуха φ.

Величина φ равна отношению парциального давления водяного пара в ненасыщенном влажном воздухе Pп. к парциальному давлению водяного пара в насыщенном влажном воздухе Pн.п. при одной и той же температуре и барометрическом давлении, т.е.,

При относительной влажности 100% воздух полностью насыщен водяными парами, и его называют насыщенным влажным воздухом, а водяные пары, содержащиеся в этом воздухе, находятся в насыщенном состоянии.

Если φ 2 , Па

Пользуясь понятием относительной влажности φ, влагосодержание воздуха можно определить как

Для вентиляционных процессов диапазон температур это величина постоянная и равна

В обычных для вентиляционных процессов в диапазоне температур эту величину можно считать постоянной и равной

Здесь и далее теплоёмкости рассматриваются применительно к 1 кг сухой части воздуха и поэтому являются удельными величинами.

где: t – температура воздуха, в °C.

Энтальпию сухого воздуха Jс.в. при t = 0°C принимают равной 0.

для воды при t = 0°C равна 2500 кДж/кг.

в воздухе при произвольной температуре t, составляет

складывается из энтальпии сухой его части и энтальпии водяного пара.

Энтальпия J влажного воздуха, отнесённая к 1 кг сухой части влажного воздуха, в кДж/кг, при произвольной температуре t и произвольном влагосодержании d, равна:

где: 1,005 – Cс.в. теплоёмкость сухого воздуха, _кДж/(кг×°С);

2500 – r удельная теплота парообразования, кДж/(кг×°С);

1,8 – Cп теплоёмкость водяного пара, кДж/(кг×°С).

Если воздух передаёт явное тепло, он нагревается, т.е. его температура повышается. При нагревании влажного воздуха энтальпия изменяется в результате изменения температуры сухой части воздуха и водяных паров. При поступлении в воздух водяных паров с той же температурой от внешних источников (изотермическое увлажнение паром), ему передаётся скрытая теплота парообразования. Энтальпия влажного воздуха при этом также возрастает, потому что к энтальпии сухой части воздуха прибавляется энтальпия водяного пара. Температура воздуха при этом почти не меняется, что и послужило причиной введения этого термина — скрытая теплота.

В общем случае, энтальпия влажного воздуха состоит из явной и скрытой теплоты, поэтому энтальпию иногда называют полной теплотой.

Для дальнейших расчётов систем вентиляции и кондиционирования нам потребуются следующие основные параметры влажного воздуха:

- температура tв, °С;

- влагосодержание dв, г/кг;

- относительная влажность φв, %;

- теплосодержание Jв, кДж/кг;

- концентрация вредных примесей С, мг/м 3;

- скорость движения Vв, м/сек.

Источник статьи: http://www.hvac-school.ru/biblioteka/tepl_balans/vvodnaja_teplo/parametri_vlazhnogo_vozduha/

Влажный пар и его параметры

Водяной пар

Основные понятия

Газообразные тела (с примесью одноименной жидкости в виде взвешенных мелкодисперсных частиц или без нее) принято называть парами.

Все пары являются реальными газами и подчиняются всем присущим этим газам закономерностям, в частности закономерностям фазовых переходов.

Образование пара из одноименной жидкости происходит посредством ее испарения или кипения. Между этими двумя процессами существует принципиальное различие.

Испарение жидкости может происходить лишь с открытой поверхности и при любой температуре.

С повышением температуры жидкости процесс испарения ускоряется, т.к. средняя скорость движения молекул возрастает.

Кипение жидкости может происходить и при отсутствии открытой поверхности. Сущность его состоит в том, что образование пара происходит в основном в объеме самой жидкости.

Пока концентрация молекул пара в паровоздушной смеси мала, первый процесс превалирует над вторым. Вместе с этим увеличивается и парциальное давление пара Рп в паровоздушной смеси; парциальное же давление воздуха Рв уменьшается, ибо избыток его удаляется в окружающую среду через обратный клапан, но суммарное давление паровоздушной смеси остается неизменным.

С повышением парциального давления пара скорость испарения жидкости уменьшается, а скорость обратной конденсации пара возрастает и в конечном итоге наступает момент, когда скорости обоих процессов становятся одинаковыми, а Рп устанавливается одинаковым.

Пар какого-либо вещества, находящийся в динамическом равновесии с одноименной жидкостью, называется насыщенным.

Температура и давление насыщенного пара взаимосвязаны и каждой температуре соответствует вполне определенное давление насыщения.

По мере роста температуры паровоздушной смеси содержание воздуха в ней уменьшается за счет вытеснения его паром через обратный клапан. Поэтому наступает момент, когда из сосуда удаляются последние остатки воздуха и в верхней его части остается один лишь насыщенный пар.

Этот момент отмечается тем, что давление насыщенного пара становится равным давлению окружающей среды, под которым все время находилась жидкость, а потому становится возможным кипение жидкости.

Температура, при которой давление насыщения становится равным внешнему давлению на жидкость, называется температурой кипения; она является функцией внешнего давления и с увеличением его возрастает.

После начала кипения в рассматриваемом сосуде продолжение подвода тепла сопровождается дальнейшим парообразованием, причем давление в нём сохраняется неизменным, т.к. излишки пара вытесняются через обратный клапан. Неизменной остается и температура, как пара, так и самой жидкости. Такой процесс продолжается до полного выкипания жидкости, и, наступает момент, когда весь сосуд оказывается заполненным лишь насыщенным паром, температура которого еще равна температуре кипения.

Пар какого-либо вещества, не содержащий в себе одноименной жидкости и имеющий температуру кипения при данном давлении, называется сухим насыщенным.

Пар какого-либо вещества, температура, которого превышает температуру кипения при данном давлении, называется перегретым.

Состояние перегретого пара определяется значениями двух независимых параметров, в качестве которых наиболее часто используются давление и температура.

С повышением перегрева пар по своим свойствам приближается к идеальному газу.

При изобарном отводе теплоты от сухого насыщенного пара температура его не изменяется, а вместо этого начинается конденсация пара, и по всему его объему образуются мельчайшие капельки жидкости.

Насыщенный пар какого-либо вещества, содержащий в себе одноименную жидкость в виде взвешенных мелкодисперсных частиц, называется влажным насыщенным паром.

Представив себе влажный пар как механическую смесь сухого насыщенного пара и равномерно распределенной в нем жидкости, можно определить степень сухости х влажного пара как массовую долю содержащегося в нем сухого насыщенного пара.

Очевидно, величина х может изменяться от единицы (что соответствует сухому насыщенному пару) до нуля (что соответствует кипящей воде).

Таким образом, состояние влажного пара определяется значениями двух независимых параметров, – давления (или температуры) и степени сухости.

Влажный пар и его параметры

Объем влажного пара можно представить как сумму объемов двух компонентов.

где х – степень сухости пара.

Первое слагаемое представляет собой объем жидкости, содержащейся в 1 кг влажного пара, а второе – объем содержащегося в нем сухого насыщенного пара.

Для превращения 1 кг кипящей воды в сухой насыщенный пар при постоянном давленииему необходимо сообщить количество теплоты, называемое теплотой парообразования:

Часть теплоты парообразования расходуется на увеличение внутренней энергии, связанное с совершением работы против сил взаимного притяжения молекул (внутренняя теплота парообразования). Остальная часть теплоты парообразования расходуется на работу расширения, не связанную с наличием сил молекулярного взаимодействия (внешняя теплота парообразования).

С помощью теплоты парообразования r энтальпия влажного пара определяется следующим образом.

В процессе парообразования при Р=const

где х – степень сухости влажного пара.

ix

Энтропия влажного пара:

а для данного случая

sx

где Тн – температура кипения при заданном постоянном давлении.

Для сухого насыщенного пара х=1, поэтому

Формула (*) может быть записана так

sx

Дата добавления: 2016-02-09 ; просмотров: 3152 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник статьи: http://helpiks.org/6-87645.html