- VI. О теплоемкости печей

- § 25. Деление печей по теплоемкости

- Выбор печи для бани

- Давайте пройдем по алгоритму выбора печи, который был предложен приверженцами кирпичной печи и посмотрим какие функции они «закладывают» в печь:

- Температурные режимы в бане:

- Способы расчёта требуемой мощности банной печи

- Горячее сердце бани

- Пример расчёта

VI. О теплоемкости печей

§ 25. Деление печей по теплоемкости

Строго придерживаясь определения физики, под понятием «Теплоемкость печи» следовало бы подразумевать способность печи аккумулировать то или иное количество тепла.

Но по отношению к отопительным печам под теплоемкостью условно принято понимать длительность остывания печи (см. выше, § 6).

Кирпичные печи периодического действия принято разделять на печи большой теплоемкости (п. б. т.) и печи средней теплоемкости (п. ср. т.).

Несмотря на то, что это деление печей по теплоемкости прочно укоренилось в науке о печах, до сего времени оно остается неясным и неточным.

Покажем это на конкретных примерах, причем ограничимся рассмотрением только двух источников.

В ОСТ 7805 на странице 3 сказано следующее:

«Печи по теплоемкости делятся на 3 группы:

- Печь большой теплоемкости, которая при топке один раз в сутки аккумулирует тепло, потребное для возмещения теплопотерь помещения

§ 12 ОСТ) до следующей топки, и теплоотдача при равномерном остывании поддерживает требуемую внутреннюю температуру помещения.

- Печь средней теплоемкости, которая дает те же результаты, но с топкой два раза в сутки, т. е. с полусуточной аккумуляцией».

Далее говорится о печах малой теплоемкости, которые нас уже не интересуют.

Прежде всего приходится обратить внимание на неудачную редакцию первого пункта.

Вместо «равномерного остывания», повидимому, следует понимать поддержание равномерной внутренней температуры помещения.

Мы уже условились, что в этой части будем — считать условия удовлетворенными, если колебания температуры по часам суток будут происходить в пределах 6°.

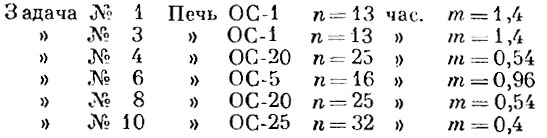

Если теперь обратимся к решенным нами примерам 1-12, то видим, что величина

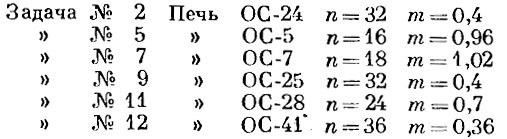

Вот выборка этих печей:

В прочих задачах амплитуда колебания температуры

Даем их выборку:

Что мы получили?

Во-первых, видим, что две печи, а именно ОС-5 и ОС-25, попали в обе рубрики, т. е. в одном случае приходится отнести их к печам большой, в другом случае — средней теплоемкости.

Далее, печь ОС-1, имеющая самый короткий срок остывания, т. е. сравнительно наименьшую теплоемкость, попала в рубрику печей большей теплоемкости.

Напротив, самая большая и самая теплоемкая печь ОС-41 попала в рубрику печей средней теплоемкости.

Это свидетельствует о несостоятельности предложенного ОСТ 7805 способа деления печей по теплоемкости.

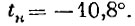

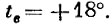

Правда, следует указать, что в этих задачах расчетная наружная температура

Но принципиально это не изменит положения.

Порочность ОСТ 7805 в отношении деления печей по теплоемкости заключается в том, что это деление производится по признаку даваемого печью отопительного эффекта. Между тем эффект работы отопительной печи зависит не только от свойств самой печи, но в равной мере и от тепловой инерции отапливаемого помещения (ψ, см. выше § 15), которая для различных помещений может колебаться в весьма широких пределах (см. табл. 4).

Инж. Протопопов («Печное дело», 1934 г.) к печам большой теплоемкости относит печи с периодом теплоотдачи 24 часа и более, а к печам средней теплоемкости — печи с периодом теплоотдачи приблизительно 12 час.

Печи с периодом теплоотдачи от 12 до 23 час, повидимому, хотя это и не сказано прямо, Протопопов относит также к печам средней теплоемкости.

Принятое Протопоповым деление печей по теплоемкости является более правильным, так как величина n получается для каждой печи вполне определенной и зависит только от ее индивидуальных свойств.

За конец периода теплоотдачи печи Протопопов принимает тот момент, когда средняя температура поверхности нагрева печи опустится до 30° при

В последующих параграфах мы придерживаемся деления, принятого Протопоповым, только за конец периода теплоотдачи принимаем тот момент, когда средняя температура поверхности нагрева печи опустится до

Источник статьи: http://bani-i-sauni.ru/books/item/f00/s00/z0000022/st025.shtml

Выбор печи для бани

Часто люди много внимания уделяют строительству, отделке бани, выбору печи для бани, и правильно, именно при правильном исполнении бани можно добиться качественных режимов. Люди перебирают множество литературы, нанимают специалистов строителей, приглашают известных дизайнеров. В результате у некоторых, баня выглядит помпезно с применением дорогих материалов и установкой печи часто выполненной из кирпича.

Многие думают, что этим дело и заканчивается, поскольку в баню вложены значительные средства и она должна давать соответственную отдачу и отличные режимы. Но, как часто бывает, после первых ходовых испытаний наступает разочарование. Поскольку баня, выполненная без учета требований технологии парения, становится просто с неуправляемыми режимами, и микроклимат ее часто бывает не лучше чем у знакомого с недорогой стальной печью.

Возникает вопрос: «В чем причина?». Ведь и материалы выбраны хорошие и печь кирпичная, которую рекомендуют на всех форумах специально для Русской бани. Но позвольте вас убелить, что баня создает микроклиматы, а печь режимы в бане не зря же считают печь сердцем бани.

Давайте пройдем по алгоритму выбора печи, который был предложен приверженцами кирпичной печи и посмотрим какие функции они «закладывают» в печь:

- Обеспечить комфортный температурно-влажностный режим в парилке и других банных помещениях в любую пору года.

- Обладать достаточной теплоаккумулирующей ёмкостью каменки, чтобы обеспечить комфортное парение вашей семье и гостям (чтобы хватило пара на 12 — 15 человек).

- Обладать достаточной мощностью с целью быстрого вывода парилки на режим после проветривания (5 раз в час).

- Не выжигать кислород в бане.

- Не иметь зоны с сильным инфракрасным излучением.

- Обладать достаточной теплоёмкостью, чтобы просушить все помещения бани в течение суток — двух после банного дня.

- Должна готовить 150 — 200 литров горячей воды (80 — 90°C).

Именно эти пункты всегда ставятся противовес стальным конструкциям при выборе печи для бани, объясняя. Почему банная печь должна быть только кирпичной и ни в коем случае стальной? Разберемся по порядку.

Температурные режимы в бане:

Во многих источниках утверждается, что банная печь должна обеспечить комфортный температурно-влажностный режим в парилке и других банных помещениях или вообще говорят только о температурном режиме в бане.

Позвольте сразу расставим все точки над «ё» в данной формулировке. Печь не может обеспечить температурно-влажностные режимы или иначе называемые микроклиматом бани сама по себе и мы можем говорить только о возможности создания с той или иной печью температурных режимов в бане. Вопросы создания данных режимов намного шире и создает эти режимы человек благодаря грамотному подбору печи, устройству вентиляции, теплоизоляции, влажности, конструкции парного помещения.

Когда мы говорим о температурных режимах в Русской бане, то обычно подразумеваем, что комфортный температурный диапазон в парилке составляет от 40°C до 65°C. При этих температурах человек и его организм чувствуют себя прекрасно, парение проходит без осложнений и парятся люди не считанные минуты, а уже полным комплексом банных процедур далеко выходящим за один час. При таких температурных режимах комфортная относительная влажность — от 60 до 40%. Мнения некоторых людей о том, что в бане нужно париться при температуре 100*С надуманы и идут от людей которые утеряли банные традиции, поскольку раньше в банях и парились и мылись, но попробуйте помыться при температуре выше 80*С будет очень некомфортно и так и до ожогов недалеко. Есть даже утверждения медиков, что температура в парилке более 100°C опасна для жизни, так как провоцирует развитие онкологических заболеваний дыхательных путей и кожи.

При таком раскладе приверженцы кирпичной печи конечно сразу рекомендуют установку теплоаккумулирующей печи. И сразу начинают предупреждать о первой проблеме. Нужно раскалить каменку весом 300 — 350кг докрасна 550 — 600°C . Притом, что в разных источниках по разному трактуют период их нагрева от 2 часов до 4 часов. На самом деле чаще всего данный период достигает до 6 часов. 6 часов топится кирпичная печь для того, чтобы камни разогрелись до состояния малинового свечения. Понятное дело за это время температура в парном помещении не должна подняться выше 40 — 65 °C. Очевидно, что раскалить каменку весом 300 — 350кг и при этом не нагреть парилку до высоких температур возможно только в том случае, если у печи толстые стенки с низкой теплопроводностью. Количество сожженного за это время топлива конечно никто вовнимание не берет, и то, что большая часть тепла должна просто выбросится в атмосферу. Хотя матера умельцы тут же соображают, что можнро хоть часть тепла утилизировать и начинают прилаживать к печам щитки, экономайзеры, баки для воды и многое другое. «От скуки на все руки» — хотя под благородным предлогом экономии ресурсов. Вот такие у нас принципы, вначале выбрасываем, потом подбираем и перерабатываем.

Что данные мастера говорят о стальных печах, конечно, что стальные печи обязательно должны перегреть парное помещение, в результате чего со стальной печью, по их заключениям, паровые процедуры в принципе не возможны. В качестве компромисса требуют обкладки печи тем же кирпичом, чтобы исключить нагрев помещения конвекционным способом. Однако ни кто не хочет слышать о том, что стальную печь проще сделать управляемой и ограничить конвекцию до такой степени, что пока не нагреется камень, то не будет перегреваться помещение. Кроме того стальные печи постоянного действия и поэтому камень впрок им греть не нужно что позволит уменьшить закладку камня в каменку. Или даже не привязываться к каменному парогенератору, а снабдить печь стальным парогенератором, например: печь VIRA пар по Белому. Данная печь позволяет получать паровые режимы уже через 20 минут после затапливания печи и понятное дело ни о каком перегреве парное не может быть и речи.

Источник статьи: http://market-belogo.ru/vybor-pechi-dlya-bani/

Способы расчёта требуемой мощности банной печи

Горячее сердце бани

Перемножив высоту, ширину и длину помещения, можно лишь получить некую исходную отправную точку для дальнейших расчётов, которая представляет собой минимальную производительность отопительного агрегата. На деле есть ещё ряд параметров, которые изменяют требования к мощности. Необходимо добавить в расчёт теплопотери условно холодными поверхностями, такими, как стеклянная дверь, окно, кирпичная кладка, облицовка камнем или плиткой и так далее).

Кирпичная перегородка эквивалентна прибавке 1,2 м 3 объёма парилки на каждый квадрат своей площади. Большая теплоёмкость кирпича требует дополнительного обогрева. Так же поступают и с выложенной камнем поверхностью внутри парилки.

Очевидно, что такой расчёт окажется не вполне корректным, если материал, из которого построена баня, вообще не будет принят во внимание. Поэтому постараемся предусмотреть и этот фактор.

Ошибки тут нет, увеличение толщины простых бревенчатых стен требует затрат мощности. Это связано с большой теплоёмкостью древесины — больше тепла уйдет на её прогрев. Если же парилка имеет хорошую теплоизоляцию, её стены обшиты вагонкой с утеплителем и пароизоляцией фольгой, берётся понижающий коэффициент для «каркасников», который равен 0,6-0,7.

Поскольку в русской бане пар образуется в результате плескания воды на раскалённые камни, при выборе банной печи указывается объём (вес) камней, которые в этой печи можно разместить. Однако это не значит, что камни необходимо загружать по максимуму. На 1 м 3 парилки обычно требуется не более 1,5 кг камней.

Особенно важен этот запас зимой, когда баня промерзает насквозь. При выводе её в режим парения и пригодятся резервы, которые летом кажутся излишними. Наличие некоторого запаса позволит не раскалять печь до предела. Кроме того, позволит быстрее и лучше прогревать каменку, что в итоге обеспечит более комфортные условия бани. Минусы тоже есть. Это цена и размеры.

При среднем уровне утепления парилка обычно готова за 2-3 часа. Для сокращения времени на час необходимо увеличить мощности электрокаменки на 60-80%. Однако размер парной в сауне обычно меньше, так что на деле показатели производительности печей для бани и сауны сопоставимы.

На маломощной печи также не сэкономить. Работая в предельных режимах, она не сможет обеспечить приемлемую скорость нагрева (время разогрева увеличится, а вместе с ним и энергозатраты), а из-за регулярной перегрузки быстро выйдет из строя.

Пример расчёта

Пример расчёта

Для небольшой парилки размером 2,5*2,5*2,2 метра получаем печь, минимальной производительности на 13,75 м 3 . Окно с одинарным остеклением размером 0,4*0,4 м добавит 0,48 м 3 . Печь с выходящей в тамбур топкой добавит 10%, то есть ещё 1,4 м 3 . Кирпичная перегородка 1,2*1,5 м заберёт тепло, эквивалентное 2,16 м 3 . Дверь пусть будет деревянная, но не особо утеплённая и со стеклянным окошком, размером 0,8*1,5 м. Поэтому добавим на неё ещё 1,44 м 3 .

Если парилка утеплена по всем правилам (то есть на стенах слой базальтовой изоляции, которая укрыта фольгой в качестве отражающей тепло и пароизоляции, стыки тщательно проклеены, на потолке двойной слой утеплителя и всё это зашито вагонкой), имеющийся объём парилки уменьшаем на поправочный коэффициент, который на всякий случай пусть будет 0,7.

Мощность электрической печи высчитывается схожим способом, здесь лучше выбирать модель, наиболее приближенную к расчётному значению в 15 кВт. То есть печь для сауны с паспортными параметрами номинальной мощности 14-16 кВт.

Можно произвести и более сложные расчёты, учитывающие отдачу и восполнение тепла камнями, время работы печи и количество одновременно находящихся в помещении людей, количество выливаемой на каменку воды, однако для простой семейной бани это уже излишне.

Источник статьи: http://domidei.ru/articles/sposoby-rascheta-trebuemoi-moshnosti-bannoi-pechi

§ 12 ОСТ) до следующей топки, и теплоотдача при равномерном остывании поддерживает требуемую внутреннюю температуру помещения.

§ 12 ОСТ) до следующей топки, и теплоотдача при равномерном остывании поддерживает требуемую внутреннюю температуру помещения.

Пример расчёта

Пример расчёта