Федотов о русской бане

Печь-краса — в доме чудеса. Не теряй старь — она новизну держит.

Согласно статистике, в России ежегодно кладут и перекладывают около трех миллионов печей. При этом у многих людей возникает вопрос о том, какую печь лучше сложить.

Книга, которую вы держите в руках, полностью посвящена шедевру печного ремесла славянского народа — духовой печи. В обиходе она известна как русская печь.

Согласно словарю современного русского языка, любая печь — это «сооружение для отопления помещений и приготовления пищи». Однако для русской пени такое определение подходит лишь частично.

На протяжении многих веков духовые печи использовались не только для варки пищи и обогрева жилища, но и для выпечки хлеба, пирогов, сушки зерна, рыбы, ягод, овощей, фруктов, грибов, лечебных трав и кореньев.

В зимнее и осеннее время печь обогревала, просушивала и проветривала жилище. Когда домочадцам случалось заболеть, она исправно лечила практически все простудные заболевания. При необходимости печь с успехом заменяла даже парную баню, в которой парились с березовым или дубовым веником. Мало того, печь была своеобразной домашней метеостанцией, довольно точно предсказывающей погоду. Мало кому известно, что русская печь способствовала возникновению и развитию многих народных промыслов. Впервые деревянная посуда с золотой хохломской росписью вышла из русских печей заволжских древоделов. В горниле русской печи народные мастера и по сей день закаляют вылепленные из глины игрушки.

В долгие зимние вечера печь собирала вокруг себя домочадцев, которые занимались каким-нибудь ремеслом, а заодно рассказывали детям сказки и загадывали загадки. Как неотъемлемая часть жизни большинства народа, русская печь оказала большое влияние на его обряды и традиции. Оттого так часто упоминается она в песнях, сказках, былинах, пословицах и поговорках.

Эта книга не только для тех, кто решил класть в своем доме самостоятельно русскую печь, но и для тех, у кого она уже есть, но они по каким-либо причинам не знают обо всех ее возможностях. Думается, что ее с интересом прочтут также читатели-горожане, которые знакомы с русской печкой только понаслышке.

Часть 1. Избяной пенат

В глубокой древности каждый род славян имел своего пената, и этим пенатом был очаг.

В одной старинной загадке- притче говорится: «В теплом царстве стоит пещера каменная, а в пещере лютый змий; и как бывает в царстве том стужа, змий раскручинится, и начнет у него изо рта пламень огненный исходити и из ушей кудряв дым метатися, а из очей искры сыплются». Не трудно догадаться, что в этой загадке, изобилующей метафорическими образами, речь идет о русской печи, которая сравнивается в ней с каменной пещерой.

«Теплое царство» — это крестьянская изба, в которой стоит русская печь. В топливнике этой печи есть небольшое углубление, называемое горнушкой или порском. В этом углублении под слоем золы до следующей растопки лежит раскаленный древесный уголь — притаившийся «лютый змий». Если в избе становится холодно («как бывает в царстве том стужа»), то в печи от сохранившихся в горнушке угольев разжигают огонь и кладут сухие дрова. Когда сизый дым завьется над поленьями, а затем с веселым треском загорятся в печи дрова, пылающий огонь сравнивают со сказочным огненным змеем. Недаром в древних мифах огонь нередко обретал образ Огненного змея, спустившегося с небес на землю.

В представлениях древних славян огонь относили к основным стихиям мироздания. Народная мудрость гласит: «Огонь — царь, вода — царица, земля — матушка, небо — отец, ветер — господин, дождь — кормилец, солнце — князь, луна — княгиня».

На первом месте в этом списке огонь оказался не случайно. Огонь согревал и освещал жилище, на нем готовили пищу, к тому же он воспринимался как посредник между богами и человеком. Немудрено, что к нему относились со священным трепетом и поклонялись как божеству. Вместе с ним предметом поклонения было огнище, или очаг, в котором этот огонь постоянно хранили и поддерживали. Таким очагом на Руси издревле была русская духовая печь, о которой в народе говорили: «Печка кормит, печка греет, печка — мать родная».

Живой огонь. Огонь, в том числе и тот, который находился постоянно в печи, представлялся нашим предкам живым существом. Так же как и человек, он ест, пьет и спит. При хорошем уходе он бывает добрым, ласковым и покладистым. Но не дай бог разгневать его. Тогда он может выйти из подчинения, подпалить в горшках варево, обуглить хлебы, зажечь в трубе сажу и даже спалить дом дотла. Святотатством считалось плюнуть в печной огонь или залить его водой. По убеждению крестьян, у человека, совершившего подобные проступки, непременно должны были заболеть руки, а на губах и языке появиться плохо заживаемые язвы. Если неряшливая хозяйка после расчесывания бросит в горящую печь собравшиеся на гребне волосы, то в наказание за это у нее будет долго и сильно болеть голова.

Огонь не прощал тем хозяевам, которые бездумно раздавали соседям из печи горячие уголья, чтобы те разожгли от них свою печь. Вместе с угольями дом могли покинуть счастье и благополучие. В самых крайних случаях, когда у соседей было безвыходное положение, уголья все же одалживали, но с условием, чтобы их вернули сразу же после того, как они смогли разжечь свою печь. Однако в те дни, когда крестьяне выезжали в первый раз в поле на весеннюю пахоту, огонь из печи нельзя было выносить ни под каким предлогом. Считалось, что огонь домашнего очага способствует преумножению и сохранению урожая. Если в эти дни

одолжить угольков соседу, то хлеб не уродится либо будет потрава. А у соседа, сумевшего выпросить уголья, наоборот — ожидается богатый урожай.

У каждого народа были такие особые дни, когда крестьяне категорически отказывались давать уголья из своего очага соседям, даже если те мерзнут от холода. Например, в Шотландии такими днями были первый день Нового года и Рождества, также первый понедельник после Нового года и третье мая. В эти дни за угольями друг к другу лучше не приходить — бесполезно, не дадут, поскольку считалось, что, взяв из очага, любой недоброжелатель может совершить колдовство и навести порчу на домочадцев. Зато была открыта дверь каждому, кто приносил с собой кусочек угля и бросал его в очаг, высказывая пожелание, чтобы огонь в этом доме никогда не угасал.

Вообще же, за огоньком к соседу, как правило, ходили безалаберные и никчемные хозяева. У всех народов к ним было пренебрежительное отношение. Например, дагестанский писатель Р. Гамзатов писал: «Когда горец хочет сказать о себе хорошее и попросту похвалиться, он говорит: «Ни к кому еще не приходилось мне ходить за огнем».

С наступлением сумерек от углей, хранящихся в печи, зажигали осветительные лучины, свечи и керосиновые лампы. Прежде чем вынести огонь из печи в избу, старшая женщина творила молитву. В это время нельзя было не только ссориться, но и громко разговаривать. Если же кто-либо из домочадцев нарушал этот запрет, то старшая женщина говорила с укоризной: «Угомонитесь, охальники. Огонь зажигают, а вы перебранкой занимаетесь. Огонь гневить — грех великий, кабы беду не накликать!» Все сразу умолкали, ведь с огнем шутки плохи. Чтобы внушить почтение к огню малым детям, взрослые рассказывали им такую нравоучительную сказку: «Зажглись на чужом дворе два огня и стали между собой разговаривать.

Источник статьи: http://www.litmir.me/br/?b=171729&p=1

Известные люди о русской бане

Какой же русский не любит баньку?

Большинство русских мыслителей, среди которых немало писателей, поэтов, государственных деятелей, политиков и полководцев очень любили русскую баню. Неизгладимое впечатление русская баня произвела также и на многочисленных иностранцев, побывавших на Руси. Сайт «Русская вера» публикует наиболее яркие и запоминающиеся высказывания о русской бане.

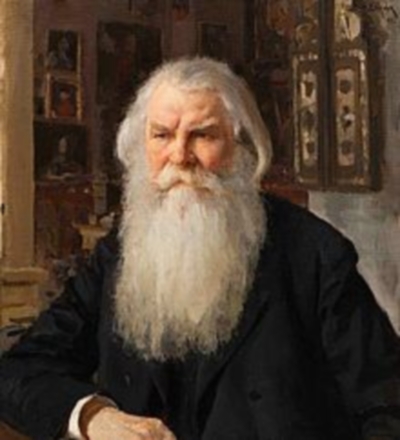

Историк Иван Егорович Забелин (1820–1908)

«Летописец Нестор писал, что русские любили париться в банях, относя это ко временам Апостольским».

«Несомненно, что Ибн–Даст слышал о наших северных банях, о которых, по летописному преданию, рассказывал в Риме еще св. апостол Андрей, обошедший вокруг Европейский материк известным Варяжским путем по востоку и по западу».

Полководец Александр Васильевич Суворов (1730–1800)

«Портки последние продай, но после бани выпей».

«На минеральные воды посылай здоровых богачей, прихрамывающих игроков, интриганов и всякую сволочь. Там пусть и купаются в грязи. А я истинно болен. И мне нужна — молитва, деревенская изба, баня, каша и квас».

Писатель Александр Трифонович Твардовский (1910–1971)

«В жизни, мирной или бранной,

У любого рубежа,

Благодарны ласке банной

Наше тело и душа».

Российский поэт-сатирик Павел Васильевич Шумахер (1817–1891)

«Лишенный сладостных мечтаний,

В бессильной злобе и тоске,

Пошел я в Волковские бани

Распарить кости на полке.

И что ж? О радость! О приятство!

Я свой заветный идеал —

Свободу, равенство и братство —

В торговых банях отыскал».

Писатель и журналист В.А. Гиляровский (1855–1935) в своей знаменитой книге «Москва и москвичи»:

«Москва без бань не Москва. Единственное место, которого ни один москвич не миновал — это баня. Причем все они имели постоянное население, свое собственное, сознававшее себя настоящими москвичами».

В роскошных Сандуновских банях, отмечает исследователь, перебывала и грибоедовская, и пушкинская Москва, та, которая собиралась в салоне блистательной Зинаиды Волконской и в престижном Английском клубе. Ведя рассказ о банях, писатель приводит слова старого актера Ивана Григоровского: «И Пушкина видел… любил жарко париться».

В.А. Гиляровский так описывает процедуру пребывания Пушкина в бане: «Поэт, молодой, сильный, крепкий, «выпарившись на полке ветвями молодых берез», бросался в ванну со льдом, а потом опять на полок, где снова «прозрачный пар над ним клубится», а там «в одежде неги» отдыхает в богатой «раздевалке», отделанной строителем екатерининских дворцов, где «брызжут хладные фонтаны» и «разостлан роскошный ковер…».

«Единственное место, которое ни один москвич не миновал, — это БАНЯ». «Москва без бань — не Москва».

«Бани в Москве, как правило, строились у реки, чтобы быстро окунуться в воду, а потом вернуться в жаркую парилку. Зимой же для этого специально делали проруби».

Русский писатель и историк Николай Михайлович Карамзин (1766–1826)

«Дмитрий Самозванец никогда не ходил в баню: жители московские заключили из этого, что он не русский».

«Слово баня и в нашем новом Завете употребляется в смысле крещения».

Оперный певец Фёдор Иванович Шаляпин (1873–1938)

«Любил я с отцом ходить в баню… Там мылись и парились мы часами; до устали, до изнеможения. А потом, когда ушел я из дому, помню: в какой бы город я ни приезжал, первым долгом, если хоть один пятак был у меня в кармане, шел я в баню и там без конца мылся, намыливался, обливался, парился, шпарился — и опять все сначала».

«Милая наша Москва! Несравненная! Наше хорошее ни с чем сравнить нельзя… Утомительно, тяжко, и чувствую себя как бы на каторжных работах… О веселых днях не приходится думать, единственное развлечение — турецкая баня, конечно, не наша родная. Я особенно отчетливо вспоминаю, как мылись в Сандунах и как ели стерляжью уху, помнишь?»

Испанский врач Антонио Нуньес Риберо Санчес (1699–1783), который долгое время работал лекарем при дворе императрицы Елизаветы Петровны, издал в Европе книгу «Уважительные сочинения о русских банях», где пишет:

«Искреннее желание мое простирается только до показания превосходства Бань Российских перед бывшими издревле у греков и римлян и пред находящимися ныне во употреблении у турков, как для сохранения здоровья, так и для излечения многих болезней».

«Всяк ясно видит, сколь бы счастливо было общество, если б имело нетрудный безвредный и столь действительный способ, чтоб оным могло не токмо сохранить здоровье, но и исцелять или укрощать болезни, которые так часто случаются. Я, с моей стороны, только одну российскую баню, приготовленную надлежащим образом, почитаю способною к принесению человеку столь великого блага…»

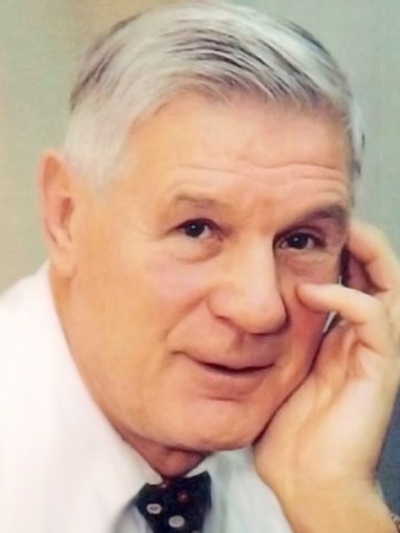

Историк Леонид Васильевич Милов (1929–2007)

«Старательная крестьянская женка детей своих каждую неделю мыла раза по два и по три, белье каждую неделю на них переменяла, а подушки и перины часть проветривала на воздухе, выколачивала. Для всей семьи обязательна была еженедельная баня».

Профессор кафедры лечебной физкультуры и реабилитации Анатолий Андреевич Бирюков (1930)

«В начале XVIII века стояли возле Кузнецкого ряда … у реки Неглинной, деревянные бани. Мылся в них торговый люд — кузнецы, грузчики, возчики. А на другой стороне Неглинной, неподалеку от Охотного ряда, топились бани Авдотьи Ламакиной. Каждый посетитель бани сам доставлял себе воду для мытья, черпая ее из Неглинной при помощи журавля».

Камер-юнкер Фридрих Берхольц (начало XVIII) в своих записках о России пишет:

«Здесь почти при каждом доме есть баня, потому что большая часть русских прибегает к ней, по крайней мере, раз, если не два, в неделю…»

Писатель Алексей Николаевич Толстой (1882–1945)

«Без Петербурга да без бани нам как телу без души».

Французский писатель и путешественник Теофиль Готье (1811–1872) в своей книге «Путешествие по России», говоря о русской бане, отмечал, что «под своей рубахой русский мужик чист телом».

Курляндский торговец Яков Рейтенфельс (XVII в.), живший в Москве в 1670–1673 годах, отмечает в записках о России:

«Русские считают невозможным заключить дружбу, не пригласив в баню и не откушав затем за одним столом».

Немецкий путешественник Айраман (XVIII в.) пишет:

«О банях московитов или их привычках мыться я хочу вкратце вспомнить, потому что у нас неизвестно… В общем, ни в одной стране не найдешь, чтобы так ценили мытье, как в этой Москве. Женщины находят в этом высшее свое удовольствие».

Источник статьи: http://ruvera.ru/vyskazyvaniya_o_bane