- Что надевали в вятской губернии на лошадь после бани поле чудес

- Что надевали в Вятской губернии на лошадь после бани в чистый понедельник?

- Самое главное полесское гадание — на кутье. Девушка зачерпывала первую ложку кутьи, заворачивала ложку и клала ее под подушку, чтобы во сне увидеть будущего мужа. А во что она заворачивала ложку?

- Легенда о «случайном» убийстве

- Битва не с врагами, а за власть

- Не печальные поминки, а весёлый праздник

- Снова битва и опять между своими

- Возрождение Свистуньи и еще одна смерть

- Праздник уничтожен, но легенда остается

- Масленица: история и традиции праздника

Что надевали в вятской губернии на лошадь после бани поле чудес

Что надевали в Вятской губернии на лошадь после бани в чистый понедельник?

Такой вопрос есть в игре «Поле чудес»:

Что надевали в Вятской губернии на лошадь после бани в чистый понедельник? 5 букв.

Какой правильный ответ в игре «Поле Чудес»?

Оказывается на лошадь в «чистый» понедельник надевали штаны. Остается только гадать, какого же размера были эти штаны и как их надевали.

А человек был мучеником, святым, но всё-таки как-то так получилось, что стал покровителем влюблённых.

Даже если мы и изучали эту информацию о Древнюю Грецию на уроках истории в школе, не могу похвастаться, что вспомнила её без предварительных поисков в сети.

Это ведь Русь и конечно же дом,значит что-то домашнее поэтому ответ КУРИЦА

Самое главное полесское гадание — на кутье. Девушка зачерпывала первую ложку кутьи, заворачивала ложку и клала ее под подушку, чтобы во сне увидеть будущего мужа. А во что она заворачивала ложку?

Добрый вечер! Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Пятница! В эфире капитал-шоу «Поле чудес»! И как обычно, под аплодисменты зрительного зала я приглашаю в студию тройку игроков. А вот и задание на этот тур:

Вопрос: Самое главное полесское гадание — на кутье. Девушка зачерпывала первую ложку кутьи, заворачивала ложку и клала ее под подушку, чтобы во сне увидеть будущего мужа. А во что она заворачивала ложку? (Слово из 5 букв)

В преддверии Дня города мы рассказываем, какое историческое событие было дореволюционным аналогом современного празднования: масштабным гуляниям в XV веке предшествовала битва в Раздерихинском овраге.

В последние десятилетия празднование Дня города превратились для кировчан в совершенно обыденную традицию, разбавленную лишь приглашёнными звездами эстрады и масштабом салюта. Однако этот праздник довольно молодой, и его привычные нам ритуалы начали формироваться только в 70-80-е годы прошлого века. В то же советское время праздники старой Вятки оказались безвозвратно утрачены, хотя по масштабу торжеств с популярными ныне днями города легко могла бы сравниться Свистопляска – самобытный вятский праздник, имевший глубокие исторические корни, упиравшиеся в легенду о якобы «случайном» убийстве вятчанами своих друзей-устюжан в Раздерихинском овраге в начале XV века. Мы попытаемся разобраться, почему кровавая битва дала городу уникальный весёлый праздник, что на самом деле произошло в овраге, и почему дореволюционное общегородское веселье было настолько жестоким.

Легенда о «случайном» убийстве

Уникальность праздника Свистопляски в том, что она опиралась на довольно известные, хоть и окутанные тайнами, события вятской истории. Кто конкретно был автором легенды о «битве своя своих не познаша» — до сих пор является загадкой. Однако само сказание и по сей день остается самым популярным вятским мифом. В кратком изложении он звучит следующим образом. В начале XV века (в разных источниках фигурирует 1418 либо 1421 годы) отряд устюжан выступил на помощь Хлынову, осаждённому татарами. Союзные войска подошли к городу в ночной темноте. Наши предки не ожидали столь быстрой и решительной помощи и приняли устюжан за врагов. Сделав вылазку, жители Хлынова напали на устюжан, когда те поднимались в гору в районе Раздерихинского оврага, а устюжане решили, что на них напали татары.

Жестокая кровопролитная битва продолжалась всю ночь, и только с первыми лучами солнца и те, и другие увидели, что убивают друзей и союзников, православных людей. Осознав ужас братоубийства, мёртвых похоронили в общей могиле в овраге. Ещё до революции, ссылаясь на разные устные и письменные источники, называлась довольно значительная цифра погибших в несколько тысяч человек (от 4 до 9 тысяч). В дальнейшем в память об этом «несчастном случае» вятчане поставили на краю оврага часовню и учредили поминальный праздник Свистуньи (Свистопляски).

Битва не с врагами, а за власть

У любого рационально мыслящего человека, читающего об обстоятельствах «случайной битвы» в овраге сразу возникает вопрос — как можно всю ночь пребывать в неведении с кем воюешь и не отличить врага от друга? Ввиду очевидных странностей ещё в дореволюционные времена легенду подвергали ревизии вятские краеведы и историки. Так, авторитетный Александр Вештомов указывал, что причина битвы на самом деле — конфликт между Михаилом Россохиным и Анфалом Никитиным. Это были выходцы из Великого Новгорода, боровшиеся за власть внутри Хлынова. Никитин, лишившись политического лидерства и рассорившись с бывшим союзником, решил отомстить и привёл на берега Вятки дружину устюжских наемников. Так и случилась та самая битва в овраге, в которой, по мнению Вештомова, погибло 9000 человек, в том числе жители Устюжского края.

Современным историкам очевидно, что вятчане и устюжане вовсе не были в те времена союзниками, как рассказывает легенда. Отряд устюжан привёл на Вятку Анфал Никитин, бывший вятский наместник, который потерял власть, находясь в ордынском плену. В это же время в Хлынове утвердился другой политический лидер – Михаил Россохин. Освободившийся из плена Анфал предпринял попытку возвращения себе власти: собрав большой отряд устюжан, он двинулся к Вятке, желая изгнать из города Россохина, однако ночной штурм устюжан окончился неудачей: они были наголову разбиты вятским войском, причём сам Анфал и его сын Нестор были жестоко убиты. Таким образом, битва в овраге была всего лишь очередным, но, возможно, самым кровавым эпизодом борьбы за власть в Вятке. Впрочем, столь значительная цифра убитых подвергается сомнению большинством исследователей, несмотря на то, что наш город был тогда одним из самых крупных на северо-востоке страны.

Не печальные поминки, а весёлый праздник

От обросшего легендами эпизода XV века взял свое начало самый самобытный и оригинальный праздник старой Вятки — Свистунья или Свистопляска. Торжество начиналось каждый год в четвёртую субботу после Пасхи. Стартовал праздник в часовне у Раздерихинского оврага с панихиды. Однако на масштабные общегородские поминки это не было похоже, так как после молебна по всей Вятке разворачивалось буйное веселье: люди шумели, пели песни, свистели в свистульки, устраивали кулачные бои, угощались разными лакомствами, пили вино. Тут же была ярмарка: ставились торговые балаганы, а дымковские мастера заранее изготавливали полые глиняные шарики («шарыши») и дымковские игрушки — барыней, кавалеров, медведей, коров, козлов, лошадей, пышнохвостых птиц и дешёвые свистульки.

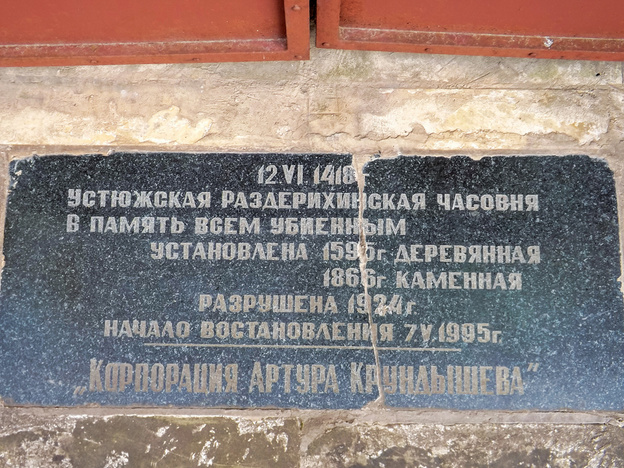

Раздерихинская часовня. Начало XX в.

Снова битва и опять между своими

Самый важный момент праздника заключался в фактической реконструкции битвы начала XV века. На кромке оврага разыгрывались как бы «шуточные», а на самом деле жестокие драки между двумя командами: одни пытались «штурмовать» овраг, взбираясь снизу, другие не давали им этого сделать и закидывали глиняными шарами величиной с апельсин атакующих. По воспоминаниям врача и мемуариста Савватия Сычугова, иногда такое празднество заканчивалось для одной из команд тяжёлыми травмами и побоями. Вот так Сычугов описывает этот эпизод праздника:

Интересно, что уцелевшие в шуточных (а иногда и не очень потешных) битвах шары можно было за копейки вернуть торговцам, а вырученную мелочь обменять на сладости и лакомства. Во время «боя» стоял чудовищный свист, вятчане болели за одну из команд, а девушки облачались в свои лучшие наряды на праздник Свистуньи.

Савватий Сычугов

Возрождение Свистуньи и еще одна смерть

Свистопляска оставалась самым популярным светским праздником старой Вятки вплоть до конца 1920-х гг. На исходе НЭПа Свистунья была запрещена, а Устюжская часовня взорвана. Вспомнили о старинном вятском обычае только в 1980-е годы. А первые шаги по восстановлению часовни были сделаны в середине 1990-х гг., когда спонсировать ее возведение взялся эпатажный предприниматель Артур Крундышев. Однако 16 октября 1996 г. в 8 часов утра во дворе дома по ул. Волкова бизнесмен и политик был убит выстрелом из ружья. Это стало одним из самых резонансных и до сих пор не раскрытых заказных убийств в новейшей истории города. Его связывали как с предпринимательской, так и с политической деятельностью Крундышева, который являлся одним из лидеров команды баллотировавшегося в губернаторы Геннадия Штина, лишь во втором туре уступившего Владимиру Сергеенкову.

Строительство часовни затянулось и завершилось только в 1999 году к 625-летию Кирова. На мемориальной табличке у ее подножия помимо основных дат в истории праздника Свистуньи и Устюжской часовни указана и фамилия Крундышева. В 2010 г. в часовне был совершен торжественный молебен по погибшим в страшной битве XV в. воинам в присутствии почетных гостей из Великого Устюга. Также состоялась своеобразная акция примирения: вятчане и устюжане по очереди испили воды из общего чана, обнялись и решили забыть былые обиды навсегда. Однако в дальнейшем возрождения праздника Свистуньи в близком к дореволюционному виде не произошло, только часть ее ритуалов (ярмарки, торговля изделиями народных промыслов) вошла в состав программы дней города.

Праздник уничтожен, но легенда остается

Жестокий праздник с почти настоящими боями в сопровождении оглушительного свиста и отсылками к реальной битве XV века был частью вятской самобытности, в отличие от типовых, шаблонных и забюрократизированных торжеств нового времени. Свистопляска вполне сравнима по своему характеру с подобными же средневековыми европейскими торжествами (типа карнавала с апельсиновыми боями в итальянском Ивреа), чьи традиции тщательно сохраняются на протяжении веков. Однако интересно, что хоть и сам праздник в советское время был стёрт из жизни вятчан, но легенда о «случайном» бое все также остается одной из самых ярких, популярных и таинственных в нашем городе.

Источник статьи: http://dom-srub-banya.ru/chto-nadevali-v-vyatskoy-gubernii-na-loshad-posle-bani-pole-chudes/

Масленица: история и традиции праздника

Масленица – древний славянский праздник, пришедший к нам из языческой культуры и сохранившийся после принятия христианства. Церковь включила Масленицу в число своих праздников, назвав его Сырной, или Мясопустной неделей, так как Масленица приходится на неделю, предшествующую Великому посту. В 2010 году Масленица начинается 8 февраля.

По одной из версий, название «масленица» возникло потому, что на этой неделе, по православному обычаю, мясо уже исключалось из пищи, а молочные продукты еще можно было употреблять.

Масленица ‑ самый веселый и сытный народный праздник, длящийся целую неделю. Народ его всегда любил и ласково называл «касаточка», «сахарные уста», «целовальница», «честная масленица», «веселая», «пеpепелочка», «пеpебуха», «объедуха», «ясочка».

Неотъемлемой частью праздника были катания на лошадях, на которых надевали самую лучшую сбрую. Парни, которые собирались жениться, специально к этому катанию покупали сани. В катанье непременно участвовали все молодые парочки. Также широко, как и праздничная езда на лошадях, распространено было катание молодежи с ледяных гор. Среди обычаев сельской молодежи на Масленицу были также прыжки через костер и взятие снежного городка.

В XVIII и XIX вв. центральное место в празднестве занимала крестьянская масленичная комедия, в которой принимали участие персонажи из ряженых ‑ «Масленица», «Воевода» и др. Сюжетом для них служила сама Масленица с ее изобильными угощениями перед предстоящим постом, с ее прощаньями и обещанием вернуться на следующий год. Часто в представление включались какие‑то реальные местные события.

Масленица на протяжении многих веков сохранила характер народного гулянья. Все традиции Масленицы направлены на то, чтобы прогнать зиму и разбудить природу ото сна. Масленицу встречали с величальными песнями на снежных горках. Символом Масленицы было чучело из соломы, обряженное в женские одежды, с которым вместе веселились, а затем хоронили или сжигали на костре вместе с блином, которое чучело держало в руке.

Блины являются основным угощением и символом Масленицы. Их пекут каждый день с понедельника, но особенно много с четверга по воскресенье. Традиция печь блины была на Руси еще со времен поклонения языческим богам. Ведь именно бога солнца Ярило призывали прогнать зиму, а круглый румяный блин очень похож на летнее солнце.

Каждая хозяйка по традиции имела свой особенный рецепт приготовления блинов, который передавался из поколения в поколение по женской линии. Пекли блины в основном из пшеничной, гречневой, овсяной, кукурузной муки, добавляя в них пшенную или манную кашу, картофель, тыкву, яблоки, сливки.

На Руси существовал обычай: первый блин всегда был за упокой, его, как правило, отдавали нищему для поминания всех усопших или клали на окно. Блины ели со сметаной, яйцами, икрой и другими вкусными приправами с утра до вечера, чередуя с другими блюдами.

Вся неделя на масленицу именовалась не иначе как «честная, широкая, веселая, боярыня‑масленица, госпожа масленица». До сих пор каждый день недели имеет свое название, которое говорит о том, что в этот день нужно делать. В воскресенье перед Масленицей по традиции наносили визиты родственникам, друзьям, соседям, а также приглашали в гости. Так как в масленичную неделю нельзя было есть мясо, последнее воскресенье перед Масленицей, называли «мясное воскресенье», в которое тесть ездил звать зятя «доедать мясо».

Понедельник -«встреча» праздника. В этот день устраивали и раскатывали ледяные горки. Дети делали утром соломенное чучело Масленицы, наряжали его и все вместе возили по улицам. Устраивались качели, столы со сладостями.

Вторник — «заигрыш». В этот день начинаются веселые игры. С утра девицы и молодцы катались на ледяных горах, ели блины. Парни искали невест, а девушки ? женихов (причем свадьбы игрались только после Пасхи).

Среда ‑ «лакомка». На первом месте в ряду угощений, конечно же, блины.

Четверг ‑ «разгуляй». В этот день чтобы помочь солнцу прогнать зиму, люди устраивают по традиции катание на лошадях «по солнышку» ‑ то есть по часовой стрелке вокруг деревни. Главное для мужской половины в четверг ‑ оборона или взятие снежного городка.

Пятница ‑ «тещины вечера», когда зять едет «к теще на блины».

Суббота ‑ «золовкины посиделки». В этот день ходят в гости ко всем родственникам, и угощаются блинами.

Воскресенье ‑ это заключительный «прощеный день», когда просят прощения у родных и знакомых за обиды и после этого, как правило, весело поют и пляшут, тем самым провожая широкую Масленицу. В этот день на огромном костре сжигают соломенное чучело, олицетворяющее уходящую зиму. Его устанавливают в центре костровой площадки и прощаются с ним шутками, песнями, танцами. Ругают зиму за морозы и зимний голод и благодарят за веселые зимние забавы. После этого чучело поджигают под веселые возгласы и песни. Когда же зима сгорит, завершает праздник финальная забава: молодежь прыгает через костер. Этим состязанием в ловкости и завершается праздник Масленицы.

Прощание с Масленицей завершалось в первый день Великого поста ‑ Чистый понедельник, который считали днем очищения от греха и скоромной пищи. В Чистый понедельник обязательно мылись в бане, а женщины мыли посуду и «парили» молочную утварь, очищая ее от жира и остатков скоромного.

С днями Масленицы связано много шуток, прибауток, песен, пословиц и поговорок: «Без блина не масляна», «На горах покататься, в блинах поваляться», «Не житье, а масленица», «Масленица объедуха, деньги приберуха», «Хоть с себя все заложить, а масленицу проводить», «Не все коту масленица, а будет и Великий Пост», «Боится Масленица горькой редьки да пареной репы» (т.е. поста).

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/id/5ad7db2c9b403cfbad554ffe/maslenica-istoriia-i-tradicii-prazdnika-5af3600157906aab58952f1c