Юрий беличенко про баню

|

|

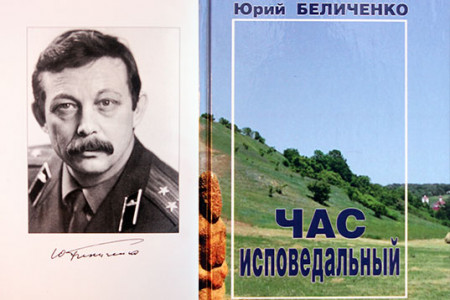

| Когда тревога вставит ногу в стремя, и, убывая, загорится время, и мы пойдём, сминая зеленя, за танками, надев противогазы, на жизнь и смерть по голосу приказа – любовь моя, не покидай меня! Когда в горах или пустыне дальней придёт последний час исповедальный на линии прицельного огня, то, этот час доверив нашей чести, не одного – с товарищами вместе – любовь моя, не покидай меня! Когда в кругу весёлого застолья, где и стихи, и речи льются вольно, и, нас полунамёками маня, горят глаза и светят чьи-то лица, – дай руку мне, дай сердцу не разбиться, любовь моя, не покидай меня! И даже там, где только тьма немая, а женщина, другого обнимая и об ушедшем память не храня, посмотрит ввысь. Когда с небесной кручи скользит на землю метеор падучий, – любовь моя, не покидай меня! В соловьиную ночь на Бориса и Глеба кочевала заря по окраинам неба. Отдыхая, тяжёлые руки легчали. И не ведало солнце беды и печали. И костёр веселился, по сучьям летая, как летает по юности жизнь молодая. И о счастье заботиться было нелепо в соловьиную ночь на Бориса и Глеба. А вокруг по садам соловьи распевали, словно вечные клятвы друг другу давали, уверяли, что смерти для любящих нету. И хотелось поверить в нелепицу эту. Ах Россия, Россия, крестьянское поле! Всё ты воли хотела – но где твоя воля? – На пространствах твоих, как печальная треба, повторяются судьбы Бориса и Глеба. А вокруг по садам соловьи не смолкали; то певучие клювы в заре полоскали, то в летучие флейты искусно дышали, так печально и сладко – как жизнь провожали. Но хотелось, чтоб жизнь никогда не кончалась, и над нею – дубовая ветка качалась, и, дожди насылая на тёплое лето, в деревянной кадушке плескались планеты. Чтобы наши надежды и наши страданья трепетали всю ночь в соловьиной гортани. Чтобы, зябкое тело моё согревая, истлевала, как сердце, зола костровая. А когда я уеду из этого дома на сосновый бугор в молодую урёму, принеси мне вина и можайского хлеба в соловьиную ночь на Бориса и Глеба. На поре молодой, на заре соловьиной помолчим, как бывало в той жизни недлинной. Посиди, коль не страшно, со мной до рассвета. Может, смерти и вправду для любящих нету. Я помню первый год от сотворенья мира. Царапинами пуль помечена стена. «Вороне где-то Бог послал кусочек сыра…» – учительница нам читает у окна. Нам трудно постигать абстрактную науку. И непривычен хлеб. И непонятен мир. И Витька, мой сосед, приподнимает руку и задаёт вопрос: «А что такое сыр?» То было так давно, что сказка современней, сквозь годы протекло, растаяло в судьбе. Но бабушка и внук однажды в день осенний вошли за мной в трамвай, бегущий по Москве. Бульварами идти им показалось сыро. Ребёночек шалил. И бабушка, шутя: «Вороне где-то Бог послал кусочек сыра…» – прочла, чтобы развлечь игривое дитя. Я опустил глаза, и память, будто внове, пересекла крылом родительский порог… А мальчик, перебив её на полуслове, потребовал: «Скажи, а что такое Бог?» Дожди крупяного помола. Распахнутый двери проём. Станичный райком комсомола. Четвёртые сутки – приём. В Москве – похоронные марши. В депо паровозы гудут. И матери скорбные наши на траурный митинг идут. В халатах из крашеной бязи, надвинув платки до бровей, по нашей породистой грязи чистейших кубанских кровей. И, кажется, тучи и горы, и ставшая тихой река идут к пьедесталу, который так скоро обрушит кирка. Прошло паровозов гуденье. Под шинами щебень лежит. Но то, что приходит с рожденья, ревизии не подлежит. Еда наша дымом горчила. Была нам вода солона. Нас добрыми быть научила, пройдя через детство, война. А то – началась наша юность. И мы позабыть не вольны, как больно в груди шевельнулось огромное сердце страны. Как дождь крупяного помола латает оконный проём. Как страстный райком комсомола ведёт перекрёстный приём. И круто нисходит с портрета, и круто идёт по сердцам железная логика эта, ломавшая жизни отцам. Потом нам билеты вручают. И, словно бы глядя в прицел, – суровы. Не трогаем чая. И сахар райкомовский – цел. Возраст и март. Голубое мерцанье небес. Маковый цвет, наполняющий ветви берёзы. При расставании с милой невольные слёзы. И, как сорока, во тьму ускользающий лес. Ах, как банально, мне скажут, твоё ремесло! Сколько у прежних про это написано было? Это – во мне, а у тех, кого было, – прошло. Было похожее – год или много назад. Но лишь текущее наново нами творимо. Разве рябые поляны в лесу повторимы? Разве вон те облака повернутся назад? Возраст, и март, и берёз розоватая даль. В слово «прощенье» всё больше приходит прощанья. Даже в снегу или звонких синиц совещанье – краткость минуты, в которой пролита печаль. Липы с утра стали старые ветки ломать, вместе с сосульками выпустив искорки света. Разве я так бы сегодня почувствовал это, если бы знал, что жива моя старая мать?! А на полянах, гудящие ульи маня, через неделю вовсю разгуляется верба. Разве о том же расскажет тебе наша верба в марте, в котором впервые не будет меня?! И на банальные чувства не надо грешить. Не существует банальных ни слов, ни предметов. И по-другому наступит грядущее лето. Но не для всех. А для тех, кто останется жить… Источник статьи: http://ya-zemlyak.ru/avtpoesia.asp?id_avt=366 «Мне не был этот век ни раем, ни тюрьмой…»8 декабря исполнилось 15 лет с того момента, как не стало талантливого поэта, военного журналиста, полковника Юрия Николаевича БЕЛИЧЕНКО 2193 8 8 декабря исполнилось 15 лет с того момента, как не стало талантливого поэта, военного журналиста, полковника Юрия Николаевича БЕЛИЧЕНКО (1939–2002), многие годы возглавлявшего отдел литературы и искусств центральной военной газеты «Красная звезда». Поэтом, военным журналистом, полковником Евгением Артюховым составлена книга избранных произведений Юрия Беличенко «Час исповедальный». В нее вошли также воспоминания о поэте (М., Издательство «Культура», 2017 г.). В рамках проекта А.Н. Петрова «Многоликая муза России». Поэт, полковник Юрий Николаевич Беличенко (1939–2002) занимает свое незаменимое место в русской литературе второй половины миновавшего века. Человек высокой культуры и обширного образования, он вместе с тем был офицером. Поэт в погонах, причем – прежде всего поэт – это уникальное явление, может быть, только в России и возможное. Не просто певец темы, не трубадур патриотизма, коим несть числа, но человек военный по самой своей сути, наделенный большим поэтическим дарованием. Он принадлежал к тому поколению людей, раннее детство которых, совпало с Великой Отечественной войной, отцы которых в большинстве своем полегли на фронтах. Это были совсем иные люди, чем те, родившиеся сразу после войны, хотя их разделяли считанные годы. Удивительно то, что наиболее талантливые поэты этого поколения, выросшие в советское время, в нем творившие, ценя свой век, вместе с тем оказались чуждыми его идеологической ортодоксии и догматике. Они вели свое родство не от тех, кто «в пыльных шлемах», хотя почитали и их, но от великой русской литературы, от русского воинства и офицерства позапрошлого века, когда «поэт» и «офицер» часто оказывались чуть ли не синонимами. Нет, это вовсе не было некоей романтизацией прошлого, которое всегда трепетно и мило, но именно – духовной преемственностью. Неслучайно Юрий Беличенко всю жизнь глубоко занимался исследованием творчества и жизни великого русского поэта Михаила Лермонтова. Над его творениями по его же словам «болела и радовалась душа три десятка лет, а то и всю жизнь». Родился Юрий Беличенко на Украине, в селе Млиев Городищенского района Черкасской области. Мама его, Валентина Ивановна Железникова, закончила плодоовощной институт и была направлена в город Козлов, где работала под началом известного ученого-плодоовощевода И.В. Мичурина. Но начинается война, и гонимые эвакуацией мать с сыном оказываются на Кубани, в станице Крымской. Здесь и прошло голодное детство и юность Юрия Беличенко. Так Кубань стала его малой родиной на всю жизнь. Сюда он непременно приезжал каждый год. Здесь его ждала мама. Как вспоминает друг поэта из города Крымска Владимир Михайлович Иванов, «он учился в 20-й и 3-й школе. В летнее время работал на селекционной станции. Отец его, штурман авиаполка, подполковник Беличенко Николай Григорьевич подарил сыну лодку – мечту всех крымских мальчишек, на которой тот рыбачил в самых рыбных и мало кому доступных местах. В 1952 году его переводят в отстроенную после войны школу № 1. Именно здесь Юрий Беличенко начинает писать стихи». Кстати, инициативой и хлопотами Владимира Иванова на здании этой школы теперь установлена мемориальная доска, говорящая о том, что в этой школе с 1952 по 1956 год учился поэт, полковник, сотрудник газеты «Красная звезда» Юрий Николаевич Беличенко (см. «Соленая Подкова», выпуск второй, М., 2007). После школы он поступает в Харьковский политехнический институт, после окончания которого призывается в армию. Становится кадровым военным. Работает в военной печати. Заканчивает заочно Литературный институт им. М. Горького по семинару поэзии. Более двадцати пяти лет Юрий Беличенко проработал в центральной военной газете «Красная звезда», возглавляя отдел литературы и искусства. Он выпустил много поэтических книг, в том числе – «А рядом ходит человек», «Виток времени», «Время ясеня», «Полынь зацвела», «На гончарном круге», «Зов чести». Успел издать и книгу «Лета Лермонтова» – итог многолетних исследований творчества и жизни великого поэта (М., Московские учебники и Картография, 2001). Меня рано свела с ним судьба. Сразу же после его книги «Время ясеня» (М., «Советский писатель», 1978). Прочитав ее, в то время – молодой офицер и студент-заочник Литературного института им. М. Горького по семинару критики, был ошеломлен открытием до того неведомого мне поэта. Тогда я и предположить не мог, что наши судьбы так счастливо пересекутся в дальнейшем. Во всяком случае, для меня. Он буквально вытащит меня потом из журнала «Пограничник» в отдел литературы и искусства газеты «Красная звезда». «Вытащит» потому, что погранвойска, в которых я служил, принадлежали к тому ведомству, откуда так просто, по своей прихоти, в другие ведомства не переходят. По настоянию руководства газеты «Красная звезда» и главным образом Юрия Николаевича кадровики сделали мне, литераторствующему офицеру, исключение. Пять лет мы проработали вместе с ним. Под его началом я прошел, надеюсь, неплохую журналистскую и литературную школу и благодарен судьбе за это. Работали бы вместе и дальше, но тут, наконец, осуществилась давняя мечта военных писателей – была образована Военно-художественная студия писателей, в которую меня пригласили штатным сотрудником. Выпадала, по сути, уникальная возможность – оставаясь в погонах, быть творчески абсолютно свободным. Но и после ухода из «Красной звезды» ни дружеских, ни творческих связей мы не прерывали. Юрий Беличенко работал в литературе как-то незаметно. И потому, что был обременен газетными хлопотами в «Красной звезде», но главным образом потому, что не считал нужным участвовать в каких бы то ни было литературных, а на деле – псевдолитературных тусовках. В нашем общественном сознании живет зачастую превратное понимание поэта, как некоего небрежного, а то и неряшливого отшельника, не от мира сего. Ничего подобного не было в Юрии Беличенко. Он был всегда собран внутренне, красив глубиной проникновения в суть вещей, совестливостью, чуткостью к людям и верностью в дружбе. А потом начались «великие перемены» с крушением всей нашей жизни, армии, с упразднением, по сути, литературы… Эти перемены Юрий Беличенко, как и каждый чуткий человек, воспринимал болезненно и даже трагически. Можно сказать, что его убило наше лукавое и невнятное время. Ведь в периоды смут самыми беззащитными оказываются поэты и офицеры. Он все успел в своей жизни, ничего не оставив незавершенным. А, может быть, это только так кажется при виде личности цельной, в судьбе которой не было ничего случайного. Он и ушел от нас именно так, как мыслил и даже говорил: с отпеванием в храме Иоанна Предтечи, что на Красной Пресне, в кругу родных и преданных друзей, знавших истинный масштаб его дарования. Смиренно спокоен, в полковничьем мундире цвета морской волны, уже … упраздненном. Уходил, кажется, без сожаления из такой жизни, где отменяются-переменяются ордена и мундиры, а вместе с ними и честь, но где неизменными остаются страдания и радость, боль и любовь, и сама смерть. Да еще слово, живущее по своим, от него уже не зависящим законам… А еще была у Юрия Николаевича неизбывная любовь к малой родине – Кубани, где в городе Крымске, на улице Героев жила его мама Валентина Ивановна. Улица эта получила свое название и в честь отца Юрия Николаевича, участника Великой Отечественной войны, штурмана авиаполка, подполковника – улица Героев. Об этой улице Юрий Николаевич писал в стихах: Источник статьи: http://ngkub.ru/kultura/mne-ne-byl-etot-vek-ni-raem-ni-tyurmoj Юрий беличенко про баню Юрий Беличенко (28 апреля 1939 – 8 декабря 2002) Фотография из архива О. Ермолаевой Родом с Кубани (станица Крымская, Краснодарский край). Отец — лётчик, воевал на штурмовиках ИЛ-2; вернулся с войны без единой царапины… Мать — учёный -плодовод, сотрудница Мичурина. (В 1941 году германцы едва не расстреляли её вместе с маленьким сыном — выручили партизаны.) Окончив Харьковский политех, Ю. Беличенко стал военным: «Сперва — ракетчиком, потом газетчиком: от танковой «дивизионки» до нынешней “Красной звезды”», — как написал он в автобиографии для нашего издания. Выпускник Донецкого высшего военно-политического училища, позже окончивший и Литинститут (заочно), полковник Юрий Николаевич Беличенко — автор девяти книг стихотворений и документального повествования «Лета Лермонтова» (М., 2001.). * 8 декабря 2002 года Юрий Николаевич позвонил мне около 11 часов утра, и мы минут 20 разговаривали о Лермонтове, о его книге, посвящённой Михаилу Юрьевичу, и о моей «Читаю Лермонтова», которая должна была выйти. Договорились встретиться в ближайшее время. Они с женой (Ольгой Ермолаевой) собирались к нам на вечер 30-летия нашего трио «Надежда» (22 декабря, ЦДЛ). И поехал на работу в свою редакцию газеты «Красная звезда». И по дороге умер. За несколько дней до этого успел увидеть сигнальный экземпляр своей последней книги стихотворений «Арба». — А. В.-М. Когда тревога вставит ногу в стремя, и, убывая, загорится время, и мы пойдём, сминая зеленя, за танками, надев противогазы, на жизнь и смерть по голосу приказа, — любовь моя, не покидай меня! Когда в горах или пустыне дальней придёт последний час исповедальный на линии прицельного огня, то, этот час доверив нашей чести, не одного — с товарищами вместе, — любовь моя, не покидай меня! Когда в кругу весёлого застолья, где и стихи, и речи льются вольно и, нас полунамёками маня, горят глаза и светят чьи-то лица, — дай руку мне, дай сердцу не разбиться, любовь моя, не покидай меня! И даже там, где только тьма немая, а женщина, другого обнимая и об ушедшем память не храня, посмотрит ввысь; когда с небесной кручи скользит на землю метеор падучий, — любовь моя, не покидай меня! Я помню первый год от сотворенья мира. Царапинами пуль помечена стена. «Вороне где-то Бог послал кусочек сыра. » — учительница нам читает у окна. Нам трудно постигать абстрактную науку. И непривычен хлеб. И непонятен мир. И Витька, мой сосед, приподнимает руку и задаёт вопрос: «А что такое сыр. » То было так давно, что сказка современней; сквозь годы протекло, растаяло в судьбе. Но бабушка и внук однажды в день осенний вошли за мной в трамвай, бегущий по Москве. Бульварами идти им показалось сыро. Ребёночек шалил. И бабушка, шутя, «Вороне где-то Бог послал кусочек сыра. » прочла, чтобы развлечь игривое дитя. Я опустил глаза, и память, будто внове, пересекла крылом родительский порог. А мальчик, перебив её на полуслове, потребовал: «Скажи, а что такое Бог?» По выходным, когда его просили, хоть старым был и за день уставал, колхозный кучер, Ващенко Василий, военные иконы рисовал. Ещё казались вдовы молодыми. Ещё следили за дорогой мы. Ещё витала в сумеречном дыме печаль вещей, покинутых людьми. А дед Василий памятники строил. Он выпивал, но дело разумел. Он как художник ничего не стоил, но ключик от безсмертия — имел. По имени погибшего солдата он брал сюжет. И посреди листа изображал Николу с автоматом и рядом с ним с гранатою — Христа. Мы шли к нему. Нам странно это было. Но вот стоишь — и глаз не отвести, увидев меч в деснице Гавриила и орден Славы на его груди. Озарив меня загаром, «Приезжай, — сказал Сатдаров, — пять столетий подарю». И однажды из столицы я приехал налегке. Вяли травы. Пели птицы на узбекском языке. солнце застило пути. И казалось неприличным, что в Москве идут дожди. Я смотрел на минареты, вроде даже не дышал — и Сатдаров, видя это, чемоданчик мой держал. А потом по стёртым плитам мы спустились во дворы к мавзолеям знаменитым, Где Корана изреченья, руды памяти храня, жизни, глины и огня. Где глазури, как метели, разлетаясь по стене, что-то вымолвить хотели, Что работа — выше власти и нарядней, чем парча, но без боли и без страсти не зачать и кирпича. Что каким бы щедрым чаем но без неба и печали не родятся купола. Словно было вспомнить надо — то ли имя, то ли лад — лет пятьсот тому назад. Чтоб волненью, целованью и гаданью по руке я придумывал названья на узбекском языке. Чтоб спросил я у столетий, что в колючках и пыли: как нас звали? Чьи мы дети? И откуда мы пришли? . Лебеда роняла семя. Небо головы пекло. И текло куда-то время — словно в сторону текло. Пароход от причала отстал. А под утро, в четыре часа, мокрый месяц купаться устал и нырнул за ночные леса. И опять колосились дожди на коричнево-серой волне. И высокий туман позади, словно невод, побрёл по Шексне. На корме захмелевший завхоз лимонад разливал на троих. И учитель из города вёз две авоськи нечитаных книг. Он на тёмные воды смотрел и о жизни своей рассказал, словно гласными — в дудочку пел, а согласными — брёвна тесал. И хотелось мне в жизни его, удивленье и робость тая, может, встретить себя самого — оттого что она не моя. И о прожитых днях не грустить. И любимых, как птиц, отпускать. И тяжёлые брёвна грузить. И весёлые книги таскать. И смотреть, как плывёт на ветрах неоконченный берег вдали с валунами на низких буграх, с деревеньками цвета земли. Как буксиры и реки сквозят, как деревья и камни растут из времён, что под нами лежат, к временам, что над нами пройдут. Кузнец сказал: «Дожди в горах, — видать, вода прибудет в реках. » А я читал про древних греков и жил в предгорных хуторах. Полян непаханых волна то чабрецом, то морем пахла. И был похожим на Геракла кузнец, пока не пил вина. Я был в том возрасте, когда в любом предмете и явленье таится повод к размышленью и ждёт ответа и суда. Когда, как шорохи из тьмы, вопросы вспугивают душу. И я спросил его: «Послушай, коваль, а кто такие мы? Откуда ум приходит к нам? Что он: железо или молот?» Старик молчал. А я был молод. И в горне сорный уголь гас. Уже по склону тяжело стучали грузные копыта — оттуда, где была Колхида, звучали тронки, стадо шло. Старик сказал: «Дожди в горах. Поля размоет у соседей. Не время этакой беседе. Работы много — спать пора. » И я подумал: «Как он сдал! Как много в нем житейской прозы! И воздух чист — какие грозы?» А грозы — шли за перевал. Нам досталась такая страна, что к душе прирастает, как кожа, где кругами идут времена, а иконы — на близких похожи. Где от шутки не сразу смешно, и не всякая слава сгодится. Где достаток иметь не грешно, а богатства — привыкли стыдиться. И какой-то родительский свет насыщает деревья и травы. Но в пророках Отечества нет, а спасатели вечно неправы. Выйдешь ночью — большая луна за леса свои зарева прячет. У вокзала гулянка хмельна под советскую музыку плачет. Задевая за кроны дерев, ходят звёзды по вечному кругу. И какой-то печальный припев добавляется к каждому звуку. И глядишь, как с осенних дубрав прилетает листва золотая. И стоишь, как последний дурак, непонятные слёзы глотая. В июне мир припоминал отца. Стояла сушь по всей степи великой, орех чернел, как туча, у крыльца, и молодостью пахла земляника. Не утомляя тёмного крыла, степная птица в воздухе парила. Она меня утешить не могла — но про него с ветрами говорила. Я вслушивался в этот разговор. В неравновесье сумрака и света мне чудилось, что заполняют двор знакомые отцовские приметы. Листвою оперялся черенок. Шуршали и покашливали тени. Непоеный крыжовник, как щенок, приятельски покусывал колени. Поскрипывали грабли в борозде. Играл сверчок, одной струны касаясь. И поверяли яблони звезде грядущих яблок маленькую завязь. Он рядом был. Природа берегла всё, чем его когда-то одарила. Она меня утешить не могла, но за него со мною говорила. О правде жить. О смертном рубеже под гулкими весенними громами. О юности, которой нет уже. О подвигах. О доблестях. О маме. «Антология русского лиризма. ХХ век». Юрий Беличенко Добавить комментарийПолитика конфеденциальностиАдминистрация сайта Литературно-музыкальная Студия Александра Васина-Макарова (www.studia-vasin.ru) (далее Сайт) с уважением относится к правам посетителей Сайта. Мы безоговорочно признаем важность конфиденциальности личной информации посетителей нашего Сайта. Данная страница содержит сведения о том, какую информацию мы получаем и собираем, когда Вы пользуетесь Сайтом. Мы надеемся, что эти сведения помогут Вам принимать осознанные решения в отношении предоставляемой нам личной информации. Настоящая Политика конфиденциальности распространяется только на Сайт и на информацию, собираемую этим сайтом и через его посредство. Она не распространяется ни на какие другие сайты и не применима к веб-сайтам третьих лиц, с которых могут делаться ссылки на Сайт. Сбор информации Сведения, которые мы получаем на Сайте, могут быть использованы для того, чтобы облегчить Вам пользование Сайтом, включая, но не ограничиваясь: Сайт собирает только личную информацию, которую Вы предоставляете добровольно при посещении или регистрации на Сайте. Понятие «личная информация» включает информацию, которая определяет Вас как конкретное лицо, например, Ваше имя или адрес электронной почты. Тогда как просматривать содержание Сайта можно без прохождения процедуры регистрации, Вам потребуется зарегистрироваться, чтобы воспользоваться некоторыми функциями, например, оставить свой комментарий к статье. Сайт применяет технологию «cookies» («куки») для создания статистической отчетности. «Куки» представляет собой небольшой объем данных, отсылаемый веб-сайтом, который браузер Вашего компьютера сохраняет на жестком диске Вашего же компьютера. В «cookies» содержится информация, которая может быть необходимой для Сайта, — для сохранения Ваших установок вариантов просмотра и сбора статистической информации по Сайту, т.е. какие страницы Вы посетили, что было загружено, имя домена интернет-провайдера и страна посетителя, а также адреса сторонних веб-сайтов, с которых совершен переход на Сайт и далее. Однако вся эта информация никак не связана с Вами как с личностью. «Cookies» не записывают Ваш адрес электронной почты и какие-либо личные сведения относительно Вас. Также данную технологию на Сайте использует установленный счетчик компании Spylog/LiveInternet/и т.п. Кроме того, мы используем стандартные журналы учета веб-сервера для подсчета количества посетителей и оценки технических возможностей нашего Сайта. Мы используем эту информацию для того, чтобы определить, сколько человек посещает Сайт и организовать страницы наиболее удобным для пользователей способом, обеспечить соответствие Сайта используемым браузерам, и сделать содержание наших страниц максимально полезным для наших посетителей. Мы записываем сведения по перемещениям на Сайте, но не об отдельных посетителях Сайта, так что никакая конкретная информация относительно Вас лично не будет сохраняться или использоваться Администрацией Сайта без Вашего согласия Чтобы просматривать материал без «cookies», Вы можете настроить свой браузер таким образом, чтобы она не принимала «cookies» либо уведомляла Вас об их посылке (различны, поэтому советуем Вам справиться в разделе «Помощь» и выяснить, как изменить установки машины по «cookies»). Совместное использование информации. Администрация сайта имеет партнерские отношения с компанией Google, которая размещает на возмездной основе на страницах сайта рекламные материалы и объявления (включая, но не ограничиваясь, текстовые гиперссылки). В рамках данного сотрудничества Администрация сайта доводит до сведения всех заинтересованных сторон следующую информацию: Отказ от ответственности Источник статьи: http://www.studia-vasin.ru/vot-tak-i-zhivjom-iz-arkhiva-studii/112-chitaem-antologiyu-russkogo-lirizma-khkh-vek/1124/yurij-nikolaevich-belichenko.html |