Агатовые комнаты

Отделке парадных помещений второго этажа Холодной бани Ч. Камерон придавал особое значение: интерьеры Агатовых комнат декорированы мрамором, росписями, золоченой бронзой, наборными паркетами, цветной уральской и алтайской яшмой, которую российские мастера XVIII века обрабатывали с исключительным мастерством.

Месторождения твердых цветных камней были открыты на Урале уже в XVI веке, однако в то время еще не знали способов их обработки. Большой интерес к использованию «цветных каменьев» в отделке дворцовых интерьеров проявлял император Петр I, заложивший основу для развития камнерезного дела в России. По его указу в 1725 году в пригороде Санкт-Петербурга — Петергофе — открылась первая в России гранильная фабрика, где начали изготавливать изделия из цветных камней и обучать мастеров камнерезного искусства.

В середине XVIII века среди российской аристократии распространилось увлечение минералогией. В 1765 году по указу императрицы Екатерины II на Урал отправилась экспедиция во главе с Я. Данненбергом, открывшая новые месторождения яшмы, агатов, сердоликов и других минералов. К началу 1780-х годов на русских гранильных фабриках была разработана технология получения изделий из твердых самоцветов, и давняя мечта об украшении дворцовых залов природным цветным камнем стала осуществимой.

Камерон построил Холодную баню в 1780-1781 годах и в 1782-м приступил к отделке.

Весной 1783 года он получил распоряжение Екатерины II изменить замысел отделки двух кабинетов во втором этаже Холодной бани и подготовить проект их яшмового убранства. В соответствии с новым проектом стены кабинетов были обрублены на девять сантиметров и покрыты известняковыми плитами, облицованными яшмой в технике «русской мозаики». Особую трудность представляли заключительные работы — шлифовка и полировка цветного камня, призванные выявить яркость красок и сочность тонов. Полировщикам требовалось довести до стеклянного блеска около двухсот квадратных метров стен, наличников и карнизов. Эта работа была вручную осуществлена русскими мастерами.

Поскольку широко использованная в отделке уразовская яшма называлась «мясным агатом», название «Агатовые комнаты» со временем закрепилось за всем павильоном, хотя нижний этаж и продолжал называться Холодной баней.

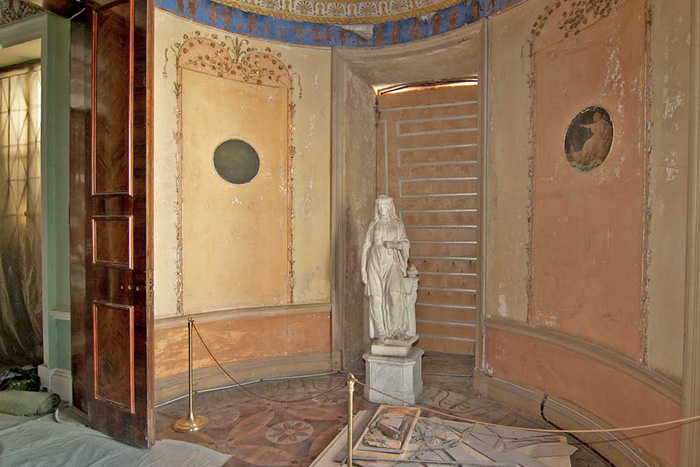

В годы Великой Отечественной войны и оккупации искусственный мрамор и яшмовая облицовка на стенах и дверных полотнах Агатовых комнат сильно пострадали. Значительная часть позолоченных бронзовых орнаментов, украшавших стены и двери всех помещений, часть бронзовых ветвей-светильников и бронзовые медальоны с пьедесталов в Большом зале, бронзовые рашеттовские барельефы со стен Яшмового кабинета были утрачены. Бесследно исчезли многие мраморные скульптуры и шесть яшмовых ваз. Однако, несмотря на большие потери, отделка Агатовых комнат в основном сохранилась с XVIII века и является образцом уникальной, не имеющей аналогов в истории мирового искусства художественной традиции.

Реставрационные работы в Агатовых комнатах были завершены в сентябре 2013 года.

Источник статьи: http://tzar.ru/index.php/objects/ekaterininskypark/cameron/agathrooms

Агатовые комнаты

Как добраться:

- — На электричке до ж.д. станции «Царское Село — г. Пушкин», затем до остановки «Парк» на любом автобусе или маршрутном такси.

- — От станции метро «Московская», «Звездная», «Купчино» на автобусе или маршрутном такси до остановки «Парк».

История строительства Агатовых комнат

Агатовые комнаты расположенны на втором этаже комплекса «Холодная баня», на территории Екатерининского парка. Первый этаж здания презназначался для мытья, а второй для работы и отдыха. Комнаты были построены для Екатерины II архитектором Чарльзом Камероном, в них императрица в утренние часы занималась делами: писала письма, просматривала государственные документы. Это прекрасный памятник русского искусства, одно из лучших творений архитектора. Он получил указ убрать комнаты «великолепнейшим образом» и справился с этой задачей — по своей красоте, нарядности, масштабам мозаика комнат превзошла почти все, что до сегодняшнего дня видела Европа. Для их отделки были использованы самоцветы, натуральный и искусственный мрамор, порфиры, своды украшены лепкой и живописью, орнаменты выполнены из позолоченной бронзы, полы сделаны из редких пород дерева.

Строительству Агатовых комнат предшествовала длительная подготовка. Спустя несколько лет на русских гранильных фабриках разработали технологию обработки твердых самоцветов, благодаря чему давнее желание украшать интерьеры дворцов природным камнем стало осуществимо. Камни с Урала везли сначала на гранильную фабрику в Петергофе, а оттуда на специально построенную в Царском Селе мастерскую, где из них выпиливали плитки и другие детали нужных форм для отделки комнат. Для сохранения нужного объема помещений стены были сточены на 9 см. вглубь, затем для обеспечения долговечности кирпичные стены были выложены плитами из известняка, а поверх них уже укладывались плитки из яшмы. Затем были произведены завершающие работы по шлифовке и полировке, которые проявили яркость и сочность красок цветных камней. Завершив в 1781 году строительство Холодной бани, Ч. Камерон перешел к отделке помещений.

Особенности декора Агатовых комнат

Развитию техники обработки твердых камней во многом способствовало увлечение минералогией, распространенное в аристократической среде в середине и второй половине XVIII века. Экспедиция под руководством Я. Данненберга открыла на Урале новые месторождения самоцветов, а на фабриках разрабатывались технологии их обработки и изготовления предметов декора, так что к концу века отделка дворцовых помещений яшмой, сердоликом, агатом стала входить в обыкновение. Художественный замысел дизайна двух кабинетов он изменил по распоряжению императрицы Екатерины Второй. Новый проект предусматривал отделку яшмой в технике «русской мозаики». Сначала стены были обрублены, потом покрыты плитами известняка и только после этого облицованы цветным камнем. На заключительном этапе работ мастера шлифовали и полировали яшму вручную, чтобы она заиграла ярчайшими красками и природной сочностью тонов. Таким образом они обработали почти 200 квадратных метров: стены, наличники, карнизы заблестели, как стекло.

Использованная для облицовки уразовская яшма была больше известна под названием «мясной агат», поэтому за павильоном постепенно закрепилось название Агатовых комнат. Холодная баня — название, которое в большей степени ассоциируется с его первым этажом. Яшма в облицовке стен и искусственный мрамор на дверных полотнах заметно пострадали во время войны. Исчезла немалая часть бронзовых деталей (части орнаментов на стенах и дверях, медальоны с пьедесталов, барельефы,ветви-светильники), вазы из яшмы и мраморные скульптуры. Несмотря на эти потери, отделка Агатовых комнат сохранилась в том виде, в каком была создана — как воплощение уникальной художественной традиции, не имеющей аналогов в мировой культуре.

Современное время

В годы Второй мировой войны немецкие захватчики не пощадили стен Агатовых комнат. Во всех помещениях были разрушены бронзовые орнаменты, исчезли многие мраморные скульптуры и шесть яшмовых ваз. Здание дважды горело. Несмотря на это, творение Камерона в целом сохранилось и предстает перед нами в том виде, в котором его видела Екатерина II. К тому же со времен их постройки не было ни одной реставрации. Работы по восстановлению комнат начались в последнее десятилетие, когда интерьеры оказались под угрозой. В сентябре 2013 года реставрационные работы в Агатовых комнатах были завершены.

Интересные факты

- Основные материалы, которые использованы для отделки и убранства Агатовых комнат, это мрамор и разноцветная яшма — всего 25 тонн.

- Отделанные яшмой кабинеты получили название Агатовых комнат из-за распространенного тогда названия уразовской яшмы — «мясной агат». Дело во внешнем виде этого минерала: пластины темно-красного цвета имели белые вкрапления — кварцит.

- Чтобы отделка прослужила долго, кирпичные стены сначала выложили плитами известняка, а уж потом облицевали яшмовыми пластинами. Прежде чем перейти к облицовке, потратили около трех лет на подготовительные работы.

- Завершающим этапом работ, без которого яшма никогда не заблестела бы всеми своими жилками и тонами, стала шлифовка и тщательная полировка. Их выполняли вручную — в результате 200 квадратных метров стен, карнизов, наличников обрели идеальную гладкость и стеклянный блеск.

Источник статьи: http://pushkin.ru/encycl/parks/agatovyie-komnatyi.html

3. Архитектурный ансамбль Агатовых комнат, Холодных бань и Камеронова галерея

Царское cело – парадная резиденция великой императрицы, «русский Версаль». Екатерина II задумала тогда поразить пышностью своего царского двора западноевропейских властителей. Расходы на строительство в 1779 году достигли рекордной суммы – около 100 000 рублей в год, и в этих работах было задействовано более 4 000 человек. Начав со сравнительно скромных монументов в парке и небольших перестроек во дворце, императрица все более расширяла сферу своего «архитектурного влияния». Она была нетерпеливой заказчицей и ожидала немедленного воплощения своих многочисленных затей в жизнь. Так Камерон наконец получил уникальную возможность развернуть свои дарования и продемонстрировать понимание классического подхода на практике.

2.

Отсюда: http://www.nice-places.com/articles/russia/peterburg/471.htm

3.

Отсюда: http://www.archi.ru/photo/buzlanov/spb/pages/spb024.htm

Это неожиданное сочетание яркого капризного барокко Елизаветинского дворца и величественной строгости античного павильона удалось Камерону в Царскосельском саду благодаря творческой решительности и тонкому вкусу. Перед зодчим стояла очень непростая задача: включиться в невероятный по силе ансамбль, созданный гением стиля – Растрелли. Только неординарная творческая индивидуальность позволила Камерону создать независимое и законченное архитектурное творение. Он ставит основной корпус терм отдельно от корпуса Растрелли и флигеля Фельтена, на массивный нижний этаж из грубого «необработанного» камня, словно предлагая основу легким дворцовым постройкам. Этот прием, который будит нашу фантазию, предлагая представить, что фундаментом сооружения служит более раннее, «древнее» здание, оставляет Камерону возможность быть совершенно свободным в композиции своих строений.

3.

Отсюда: http://spbtourismdata.gov.spb.ru/ru/objects/110/

Камеронова галерея, или Термы Камерона, – так еще принято называть обширный архитектурный комплекс, окруженный садами, – Холодные бани, Агатовые комнаты, Висячий сад, пандус и галерею (Пушкин называл их «чертогами, несущимися к облакам»), – эти удивительные и непривычные глазу постройки охватывали обширную территорию парка, а галерея являлась не только местом для прогулок, но и своего рода трибуной во время парадных фейерверков и празднеств.

4.

Остюда: http://stilarhitekturi.livejournal.com/11286.html?page=1

Исключительно стройные и спокойные фасады, выходящие в сторону дворца, разбиты по высоте на две почти равные части и на втором уровне фасада выходящего в противоположную сторону — в парк, устроен висячий садик. В нем входом в Агатовые комнаты служит ионическая овальная ротонда, которая кажется почти не связанной с павильоном. Ее изящество прекрасно гармонирует с колоннадой галереи и портиком у выхода из дворца.

5.

Отсюда: http://shelomova.spb.ru/win/ekaterin_park2014_01.html

6.

Отсюда: http://geglov2.narod.ru/Foto/Ekat_p/Ekat_p_f_009_n_02.htm

Для того чтобы вписать этот своеобразный павильон в общий ансамбль, Камерон сокращает масштабы. Он создает римские термы в миниатюре. «Грандиозные формы римского зодчества прошли через призму гостиных и будуаров эпохи Людовика XVI» – так характеризует манеру Камерона искусствовед С.С. Бронштейн в книге «Архитектура города Пушкина». И пусть колоннада галереи отличается стройностью декора и обилием скульптуры. Как бы ни была прекрасна наружная архитектура стен, более всего поражали современников внутренние интерьеры. Державин назвал этот комплекс «термом, Олимпу равным», где самоцветы горели, как «тучи звезд».

7.

Отсюда: http://tsarselo.ru/yenciklopedija-carskogo-sela/adresa/ekaterininskii-dvorec-agatovye-komnaty.html#.VmLA62C7-Ng

Помещения Агатовых комнат были названы так из-за примененного в их украшении агата. Декор стен ограничивался мягкой игрой мрамора и соотношением тонов агата, порфира и других самоцветов Урала. Сюжеты барельефов, вазы, орнамент, материалы (золоченая бронза, натуральная яшма) исполнены изяществом античности. Мерный ритм ниш, высоких дверей-окон и широкий шаг коринфских колонн… В произведениях Камерона нет фальшивых окон, неиспользованных пространств, стен и перекрытий, упирающихся в оконные проемы. Камерон решает интерьеры с точки зрения функционального назначения помещений, и выбор материалов продиктован древним знанием, как сохранить в покоях приятную свежесть. Здесь хорошо в летний жаркий день после длинной прогулки по парку и всегда солнечно днем. Часть помещений была изумительно расписана. Однако судить об этом теперь мы можем больше по рисункам – росписи утеряны, впрочем, как и двери, камины, которые составляли значительную художественную часть убранства и являлись акцентами декоративных моментов. И все же интерьерные работы мастера в Агатовых комнатах сохранились гораздо лучше, чем в Павловском и Царскосельском дворцах.

На верхнем этаже располагалась мраморная гостиная. По сторонам этого главного зала были устроены небольшие кабинеты для бесед и отдыха и, согласно древнеримской традиции, – библиотека. Сохранившиеся в Эрмитаже рисунки вариантов интерьера этого зала показывают, что первоначальное убранство его было гораздо более сложным, а несколько небольших гостиных – Розовая и Зеленая, а также библиотека не только не сохранили до наших дней убранство, но даже поменяли цвет.

8.

Отсюда: http://spbtourismdata.gov.spb.ru/ru/objects/110/

На этом же этаже располагались и два кабинета – Яшмовый, небольшой, насыщенный архитектурными деталями, и Агатовый, облицованный темно-красным агатом. Эта комната была уникальна своим богато декорированным сводом, хотя пространства всех залов были перекрыты высокими сводами и все богатство художественной отделки было сосредоточено в них. Сложный свод представлял собой полет резных многогранников, бесконечное переплетение золоченых фигур, иногда украшенный плафоном. Ощущение парадности и торжественности насыщало все пространство. К Агатовому кабинету примыкала лестница, которая вела на первый этаж ванн – в Холодные бани.

9.

Отсюда: http://tsarselo.ru/yenciklopedija-carskogo-sela/adresa/ekaterininskii-dvorec-agatovye-komnaty-lestnica.html#.VmLBWWC7-Ng

10.

Отсюда: http://spbtourismdata.gov.spb.ru/ru/objects/110/

В этих помещениях Камерон воссоздал залы частных терм, наподобие тех, какими владел Сенека или Петроний. Согласно характерной особенности классической планировки комплекс ванн Холодные бани был расположен под углом в 45 градусов к сетке меридианов. То есть не фасады зданий, а их углы были сориентированы на север, юг, запад и восток – таким образом, не оставалось ни одного зала, который в течение дня не освещало бы солнце. В Холодных банях, которые правильнее было бы называть термами, на первом этаже, согласно традиции, располагался «аподитерий» – помещение для раздевания, за ним шел просторный зал для плаванья в прохладной воде – «фригидарий», далее следовали «тепидприй», где были расположены камин, диваны, и «лабрум» – теплая ванна. Горячая баня – «кальдарий» – была разделена на комнату отдыха и непосредственно на парильни, тут находилась и комната для массажа. Все обслуживающие помещения по канону самого Витрувия были отделены от комнат для купаний глухой стеной. За ней располагались резервуары для горячей и холодной воды, помещения для истопников и прислуги. Обратный путь подчинялся римскому закону постепенного перехода в помещение с более низкой температурой. Из горячей бани (отнюдь не римского образца: в «кальдарии» на решетчатом своде печи было сложено 250 раскаленных пушечных ядер, которые поливали водой и таким образом получали горячий пар) через комнату с теплой ванной можно было снова пройти к бассейну или прохладной ванне.

И снова – ничего не осталось, только наброски, чертежи, эскизы… Известно, что воды «фригидария» были украшены росписью и скульптурными композициями, а все сюжеты декора были посвящены мифологии: Кентавр Несс перевозил на себе через реку Деяниру, жену Геракла; пастух Акид, любивший Галатею, умирал – и кровь его превращалась в ручей… Бассейн стоял под ротондой на тонких фаянсовых колонках. Богатые барельефы и драпировка. Отсюда шла дверь в сводчатое помещение, которое занимало роскошное античное ложе. Медальоны этой комнаты посвящены любовным мифам: об Амуре и Психее, Афродите и Адонисе, богине луны Селене и ее Эндимионе. Невозможно описать словами эти восхитительные картинки, но можно попробовать выразить былую красоту этих интерьеров языком официальной описи. Краткий каталог музея Екатерининского дворца от 1918 года, составленный председателем комиссии царскосельских дворцов-музеев Г.К. Лукомским, гласит: «Холодные ванны – лепные плафоны, прекрасный камин, бронза, мрамор, отличные колонки. Вся обработка – 250 000 рублей».

Фасад здания со стороны Верхнего сада богато украшен колоннами, расставленными в необычном ритме. И все заявленные здесь архитектурные элементы: карниз, медальоны, ниши – будут еще раз использованы Камероном по отдельности для декорирования прочих, более сдержанных фасадов. Камеронова галерея замыкает перспективу со стороны озера и со стороны пруда. Она стоит, словно отделяя часть дворца и парка от елизаветинского ансамбля и до неузнаваемости меняя пейзаж. «Греко-римская рапсодия» действительно зазвучала в Царскосельском парке.

Камерон создает галерею, удивительную по спокойствию форм, аллею для философов. Екатерина II пишет барону Гримму: «Эта колоннада тем особенно приятна, что у нее в холод есть всегда одна сторона, где он менее чувствителен. Середина моей колоннады стеклянная, внизу и возле цветочный сад, низ колоннады занят приближенными мне дамами, которые там как нимфы между цветов, на колоннаде стоят бюсты великих людей древности – Гомера, Демосфена, Платона и других…» С этой колоннады открывается и широкий вид на городок Софию и Большое озеро, а за ним – парк и бесконечное небо. В письме Вольтеру Екатерина пишет, что отсюда она может видеть «на 100 верст вокруг». Отсюда было удобно не только любоваться водными боями и забавами, полетом шутих, но и наблюдать в телескопы звезды и планеты.

Желанием предоставить редчайшую по жизнерадостности панораму объясняется такая необычная расстановка колонн. Стоило поставить их по общепринятому архитектурному ордеру – и был бы потерян весь эффект замысла, здание приобрело бы чопорный облик, а чудесный вид спрятался за колонны. Эта вольность в обращении с канонами архаики еще раз подчеркивает, что творчество Камерона отличало живое отношение к классике, он не занимался сухим комбинированием основных архитектурных форм.

14.

Отсюда: https://www.nkj.ru/archive/articles/18115/

И логическим следствием, своеобразным выводом можно считать двухпролетную лестницу павильона. «Дерзостным откровением», «вызовом рутине» называет В.Н. Талепоровский эту архитектурную композицию Камерона со стороны торцевого фасада со спуском к озеру. Наперекор всем правилам трафаретной композиции Камерон ставит к прямоугольному зданию два полукруглых верхних марша лестницы и заканчивает ее широким величественным спуском, украшенным бронзовыми статуями Геркулеса и Геры.

15.

Отсюда: http://photocentra.ru/work/182452

Позднейшая, на первый взгляд сугубо утилитарная пристройка – пандус, созданная по просьбе стареющей Екатерины II для удобства прогулок по саду, несет свой глубокий художественный смысл. Архитектор пользуется этой новой для него возможностью подчеркнуть основную композиционную мысль – обращение к Вечности. От терм, подобных римским, с площадки Висячего сада дорога спускается по мостовым аркам параллельно опорным колоннам все ниже и ниже, и с каждым шагом колонны все глубже и глубже врастают в землю. Замковые маски на арках пандуса сработаны в нарочито архаичной манере, они изображают античных богов и героев – Гектора, Фавна, Меркурия, Нептуна, Наяду… Пандус представлял собой дорогу богов, которые словно спускались с Олимпа на землю и вновь возвращались в небо. И в качестве единственного элемента «современного мира» архитектор вводит в проект изящную кованую решетку поручня лестницы.

Источник статьи: http://inga-ilm.livejournal.com/1248330.html