- История и традиции русской бани: краткий очерк

- Понятие русской бани, история появления

- Немытая Европа и чистая Россия

- А что же на Руси?

- «Протопи ты мне баньку по-белому!»

- Баня для русского — это больше, чем любовь!

- Вместо заключения

- Изучаем миф о «Немытой Европе»

- Баня и мытьё в средневековой Европе

- Вода и дрова – без них нет бани

- Общественные бани в европейских городах

- Баня в замке и дворце – огромная роскошь

- КОММЕНТАРИИ: 9 Написать Ответы

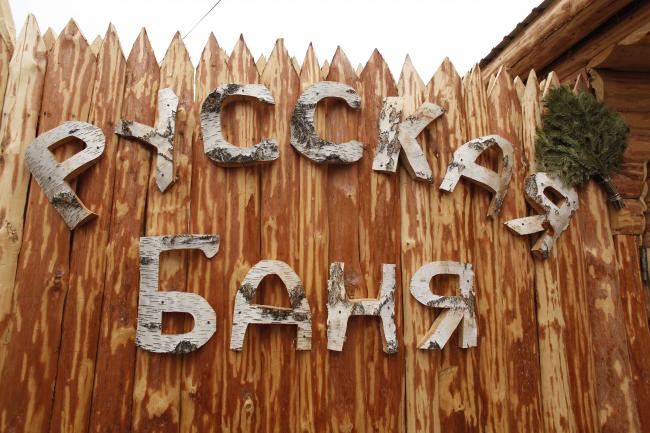

История и традиции русской бани: краткий очерк

Любимая традиция каждого русского

Баня всегда была и есть для русского человека не просто местом, где можно принять гигиенические процедуры и очистить свое тело от загрязнений, а особым, почти сакральным сооружением, где очищение происходит не только на физическом, но и на духовном уровне. Ведь недаром же посетившие баню, описывая собственные ощущения, говорят:

Как заново на свет народился, помолодел лет на 10 и очистил тело и душу.

Понятие русской бани, история появления

Русская баня — это специально оборудованное помещение, которое предназначено для принятия водных гигиенических и тепловых процедур с целью профилактики и оздоровления всего организма.

Сегодня тяжело судить о том, что натолкнуло древнего человека на мысль о создании бани. Возможно, это были случайные капли, попавшие на раскаленный домашний очаг и создавшие небольшие клубы пара. Возможно, открытие это было сделано намеренно, и человек тут же по достоинству оценил силу пара. Но то, что культура парных бань известна человечеству очень давно, подтверждают многочисленные археологические раскопки и письменные источники.

Так, согласно древнегреческому историку-летописцу Геродоту, первая баня появилась еще в эпоху племенных общин. А посетив еще в V в. до н.э. территорию племен, населявших Северное Причерноморье, он подробно описал баню, которая напоминала хижину-шалаш, с установленным в ней чаном, куда бросали раскаленные докрасна камни.

Немытая Европа и чистая Россия

Уже более поздние источники указывают на то, что банная культура существовала и в Древнем Риме, правители которого распространили ее на завоеванных территориях Западной Европы. Однако после падения Римской Империи в Западной Европе забыли и баню, и омовение как таковое. На банную культуру установился запрет, что объяснялось в том числе и повальной вырубкой лесов, и, как следствие, нехваткой дров. Ведь для того, чтобы возвести добротную баню и хорошо протопить ее, требуется срубить немало деревьев. Определенную роль сыграла и средневековая католическая этика, которая учила, что обнажение тела даже для мытья является делом греховным.

Падение гигиенических требований привело к тому, что Европа на долгие века погрязла не только в собственных нечистотах, но и болезнях. Чудовищные эпидемии холеры и чумы только за период с 1347 по 1350 гг. унесли жизни более 25 000 000 европейцев!

Банная культура в западноевропейских странах полностью была забыта, о чем свидетельствуют многочисленные письменные источники. Так, по признанию королевы Испании Изабеллы Кастильской она мылась в своей жизни только два раза: когда появилась на свет и когда выходила замуж. Не менее печальная участь постигла и короля Испании Филиппа II, который умер в страшных мучениях, снедаемый чесоткой и подагрой. Чесотка вконец замучила и свела в могилу и папу Климента VII, тогда как его предшественник Климент V умер от дизентерии, которой заразился, поскольку никогда не мыл рук. Неслучайно, кстати, дизентерию уже в 19-20 веках стали называть «болезнью грязных рук».

Примерно в этот же период русские послы регулярно сообщали в Москву, что от короля Франции смердит невыносимо, а одну из французских принцесс попросту заели вши, которых католическая церковь называла божьими жемчужинами, тем самым оправдывая свой бессмысленный запрет на бани и культуру принятия элементарных гигиенических процедур.

Не менее любопытными и в то же время отталкивающими являются и археологические находки средневековой Европы, которые сегодня можно увидеть в музеях мира. Красноречиво свидетельствуя о повсеместно царившей грязи, вони и нечистоплотности, на обозрение посетителям выставлены экспонаты — чесалки, блохоловки и блюдца для давки блох, которые ставились прямо на обеденный стол.

Сегодня уже является доказанным тот факт, что французские парфюмеры изобрели духи не для того, чтобы лучше пахнуть, а для того, чтоб под благоуханием цветочных ароматов попросту скрыть запах немытого годами тела.

И остается только посочувствовать дочери Великого Князя Ярослава Мудрого, — Анне, которая после заключения брака с французским королем Генрихом I писала батюшке на родину, дескать:

За что я тебя так прогневала, и за что ты меня так ненавидишь, что отправил в эту грязную Францию, где я толком даже умыться не могу?!

А что же на Руси?

А на Руси баня существовала всегда, по крайней мере, если верить византийскому историку Прокопию Кесарийскому, которые еще в 500-х гг. писал, что древних славян культура омовения сопровождает на протяжении всей жизни.

Согласно древним описаниям, баня представляла собой бревенчатое строение с очагом, на раскаленные угли которого время от времени лили воду, которая превращалась в пар. Согласно народным повериям, хранителем бани и ее душой является банник — абсолютно голый старичок, тело которого покрыто листьями от веника. Банника полагалось время от времени задабривать, угощая его хлебом с солью, что лишний раз подчеркивает уважительное отношение славян к самой бане и ее «сущности», которую буквально боготворили.

Появившись на территории Руси еще во времена язычества, когда люди поклонялись культу огня и воды, и баня, и домашний очаг глубоко почитались славянами, что отмечают в своих работах исследователи русского быта И. Забелин и А. Афанасьев. Баня была не просто местом, где можно было очистить свое тело от грязи и принять гигиенические процедуры, но и неким лечебно-профилактическим учреждением, где люди древней врачебной специальности любого хворого могли поставить на ноги.

В свою очередь летописи X–XIII вв. указывают на повсеместное распространение бани у восточных славян, начиная с V–VI вв., когда ее ласково называли мовница, мовь, мыльня и влазня. И даже с крещением Руси, когда церковь начала активную борьбу с народными врачевателями и всякими суевериями, баня не перестала существовать, а лишь укрепила свое влияние, так как стала местом для обязательного посещения перед выполнением самых важных церковных ритуалов — крещения, венчания, причащения и прочего.

«Протопи ты мне баньку по-белому!»

Баня по-белому, о чем поет в своей песне В. Высоцкий, появилась на Руси гораздо позже бани по-черному, постепенно вытеснив последнюю. Первое время славяне строили бани без дымохода, по-черному, а в качестве естественной вентиляции использовалась периодически открывающаяся дверь. В бане по-черному дым идет не в дымоход, а в само помещение бани, откуда он выходит через открытую дверь, а также через особое отверстие в потолке или стене (т.н. «трубу»). После того, как топка закончена и угли полностью прогорели, дверь закрывается, труба затыкается, а полок, лавки и пол обильно обмывают водой от сажи и выдерживают баню перед использованием около 15 минут, чтобы она высохла и набрала жар. Потом остатки углей выгребают, а первый пар выпускают, чтобы он унес с собой сажу с камней. После этого можно париться. Баню по-черному сложнее топить и нельзя подтапливать во время мытья (как баню по-белому), но за счет того, что дым съедает все прежние запахи, баня по-черному имеет свою прелесть, недостижимую в бане по-белому.

Позже стали возводить бани по-белому, где источником тепла и пара выступала печь-каменка, имеющая дымоход.

Кроме того, в ту пору существовал еще один интересный и необычный способ париться прямо в русской печи. Для этого ее тщательно протапливали, а дно устилали соломой. Затем внутрь печи забирался человек, прихватив с собой воду, пиво или квас, которыми обдавал раскаленные стенки очага и принимал паровую ванну, после окончания которой он выходил и окатывал себя холодной водой. В таком необычном удовольствии себе не отказывали даже немощные и старики, которых попросту вдвигали в печь на специальной доске, а следом влазил здоровый человек, чтобы помыть и попарить слабого, как положено.

Баня для русского — это больше, чем любовь!

Баня сопровождала каждого русского человека от рождения до смерти. Ни в одной другой культуре мира она не получила такого распространения, как на Руси, где ее посещение было возведено в обязательный культ и должно было происходить регулярно.

Без нее не обходилось ни одно торжество, а, встречая даже случайного гостя, хозяин первым делом предлагал ему посетить баню, а потом уже отведать угощение и переночевать. Неслучайно в русских сказках путешественникам помимо крова и ужина всегда предлагается баня.

Девичники и мальчишники, как бы сказали сегодня, обязательно заканчивались посещением бани, а сами молодые, став супругами, обязаны были принимать ее регулярно, каждый раз после супружеской близости, если наутро шли в церковь. В баню положено было идти практически с любой хворью, особенно если речь шла о простуде, насморке, кашле и болезнях суставов.

Терапевтический эффект этой простой и приятной процедуры сравним с сильнейшим воздействием на весь организм человека. Когда каждая клетка организма получает невообразимый заряд энергии, заставляющий ее работать по-новому, тем самым перезапуская естественные процессы регенерации и самообновления. А чередование высоких температур с холодом, когда после посещения бани принято прыгать в снег, прорубь, в реку или просто обдавать себя ледяной водой — это самый лучший способ закаливания и укрепления иммунитета.

Что же до особой любви русских к бане, то она нашла свое воплощение не только в народном фольклоре, но и отображена в исторических документах. Так, русский историк и исследователь обычаев и быта русского народа Н.И. Костомаров неоднократно отмечает в своих работах, что народ ходил в баню очень часто, для того чтобы помыться, подлечиться и просто ради удовольствия. Согласно ему же, для русского человека посещение бани — это естественная потребность и своеобразный обряд, нарушить который не могут ни взрослые, ни дети, ни богачи, ни бедняки.

В свою очередь иностранцы, посещавшие Русь, с удивлением отмечали привычку русского народа очень часто и подолгу мыться, чего они не встречали ни у себя на родине, ни в других странах. На самом деле, как правило, мылись раз в неделю, по субботам. Но для иностранцев, которые почти никогда не мылись, это казалось «очень часто». Так, например, немецкий путешественник Адам Олеарий в свое время писал о том, что в России невозможно найти ни одного города или даже бедной деревни, где отсутствовала бы баня. Они здесь просто на каждом шагу, и их посещают при любой возможности, особенно в периоды нездоровья. И как бы резюмируя, в своих трудах он отмечал, что, возможно, такая любовь к бане не лишена практического смысла, а сам русский люд от того так крепок духом и здоров.

Что же до Европы, то за возрождение обычая париться и регулярно мыться она должна быть благодарна Петру I и русским солдатам, которые, наводя ужас на тех же французов и голландцев, парились в возведенной на скорую руку бане, а затем прыгали в ледяную воду, несмотря на царивший на улице мороз. А отданный в 1718 году Петром I приказ возвести на берегу Сены баню так и вовсе привел парижан в ужас, а сам процесс строительства собрал зевак со всех уголков Парижа.

Вместо заключения

Согласно мнению многих исследователей культуры и быта русского народа, секрет русской бани прост: она очищает и оздоровляет одновременно. Да и само архитектурное решение сооружения незамысловато и представляет собой обычное помещение с печкой-каменкой, что позволяет иметь его человеку любого достатка и положения.

Что же до особой любви к бане и популярности банного ритуала на протяжении всей истории, то это лишний раз подчеркивает стремление каждого русского человека к чистоте, опрятности, здоровью, ясномыслию и порядочности. Банная традиция, несмотря на то, что внешне остается бытовым явлением, является важным элементом культуры, который благоговейно хранится, передаваясь из поколения в поколение, и остается важным признаком принадлежности к русскому народу. Таким образом, пока существует русский народ, до тех пор будет существовать и баня.

Источник статьи: http://ruvera.ru/istoriya_russkoiy_bani

Изучаем миф о «Немытой Европе»

Мы это слышали не раз: “У нас мылись, а в Европе пользовались парфюмерией”. Звучит очень здорово, а, главное, патриотично. Вот и понятно откуда всё произрастает, вековые традиции чистоты и гигиены важнее привлекательной «обёртки» из запахов. Но тень сомнения, конечно же, не возникнуть не может – ведь если бы европейцы и вправду веками «не мылись», смогла бы европейская цивилизация нормально развиваться и дарить нам шедевры? Нам понравилась идея поискать подтверждения или опровержения этого мифа в европейских произведениях искусства средних веков.

Баня и мытьё в средневековой Европе

Культура мытья в Европе восходит к древнеримской традиции, материальные свидетельства которой сохранились по сию пору в виде остатков римских терм. Многочисленные описания свидетельствуют, что признаком хорошего тона для римского аристократа было посещение термы, но в качестве традиции не только гигиенической – там же предлагались услуги массажа, там же собиралось избранное общество. В определённые дни термы становились доступны для людей простого положения.

Термы Диоклетиана II в Риме

“Эта традиция, которую не смогли разрушить германцы и вошедшие с ними в Рим племена, перекочевала в средневековье, но с некоторыми коррективами. Бани остались – они имели всю атрибутику терм, делились на отделения для аристократии и простолюдинов, продолжали служить местом встреч и интересного времяпрепровождения” – так свидетельствует Фернан Бродель в книге «Структуры повседневности».

Но мы отвлечёмся от простой констатации факта – существования в средневековой Европе бань. Нам интересно, как изменение образа жизни в Европе с приходом средневековья сказалось на традиции мытья. Кроме того, мы попытаемся проанализировать причины, которые могли препятствовать соблюдению гигиены в том масштабе, что стал привычным для нас сейчас.

Итак, средние века – это давление церкви, это схоластика в науке, костры инквизиции… Это – появление аристократии в том виде, какой не был знаком Древнему Риму. По Европе во множестве строятся замки феодалов, вокруг которых формируются зависимые, вассальные поселения. Города обзаводятся стенами и ремесленными артелями, кварталами мастеров. Вырастают монастыри. Как мылся европеец в течение этого сложного периода?

Вода и дрова – без них нет бани

Что необходимо для бани? Вода и тепло чтобы подогревать воду. Представим себе средневековый город, который, в отличие от Рима, не имеет системы подачи воды по виадукам с гор. Вода берётся из реки, и её нужно много. Дров нужно ещё больше, потому что разогрев воды требует длительного горения древесины, а котлов для нагрева тогда ещё не знали.

Воду и дрова поставляют люди, делающие на этом свой бизнес, аристократ или состоятельный горожанин платит за такие услуги, общественные бани взимают высокую плату за пользование бассейнами, таким образом компенсируя низкие цены в общедоступные «банные дни». Сословный строй общества уже позволяет чётко разграничить посетителей.

О парных не говорим – мраморные термы не позволяют воспользоваться паром, есть бассейны с подогретой водой. Парные – крохотные, обшитые деревом помещения, появились в Северной Европе и на Руси потому, что там холодно и много доступного топлива (древесины). В центре Европы они просто неактуальны. Общественная баня в городе существовала, была доступна, а аристократы могли и пользовались собственными «мыльнями». Но до появления централизованного водопровода мытьё каждый день было невероятной роскошью.

А ведь для подачи воды требуется как минимум виадук, а в равнинной местности – насос и ёмкость-накопитель. До появления паровой машины и электродвигателя о насосе нет и речи, до появления нержавеющей стали нет возможности долго хранить воду, она «протухнет» в ёмкости. Именно поэтому баня была доступна далеко не всякому, но хотя бы по разу в неделю попасть в неё в европейском городе человек мог.

Общественные бани в европейских городах

Франция. На фреске «Публичная баня» (1470 год) изображены люди обоих полов в обширном помещении с ванной и накрытым прямо в ней столом. Интересно, что тут же имеются «нумера» с кроватями… В одной из кроватей – пара, ещё одна пара недвусмысленно направляется к ложу. Сложно сказать, насколько эта обстановка передает атмосферу «помывки», всё это больше похоже на оргию у бассейна… Однако, по свидетельствам и отчётам парижских властей, уже в 1300-м году в городе действовало около тридцати общественных бань.

Джованни Бокаччо описывает посещение неаполитанской бани молодыми людьми из аристократов так:

“В Неаполе, когда настал девятый час, Кателла, взяв с собой свою служанку и не изменяя ни в чём своему намерению, отправилась в те бани… Комната была очень темна, чем каждый из них был доволен”…

Европеец, житель крупного города в средние века мог воспользоваться услугами общественных бань, на которые выделялись средства городской казны. Но оплата этого удовольствия не была низкой. В домашних условиях помывка горячей водой в большой ёмкости была исключена в силу высокой стоимости дров, воды и отсутствия стока.

Художник Мемо ди Филипуччо на фреске «Супружеская ванна» (1320 год) изобразил мужчину и женщину в деревянной кадушке. Судя по обстановке в помещении с драпировками, это не простые горожане.

«Валенсийский кодекс» XIII века предписывает хождение в баню раздельно, по дням, для мужчин и женщин, выделяя ещё субботу для евреев. В документе установлена максимальная плата за посещение, оговорено, что со слуг она не взимается. Обратим внимание: со слуг. Значит, определённый сословный или имущественный ценз уже существует.

Что касается водопровода, то российский журналист Гиляровский описывает московских водовозов уже в конце XIX – начале ХХ века, черпающих воду в свои бочки из «фантала» (фонтана) на Театральной площади, чтобы доставить её в дома. И такая же картина наблюдалась и раньше во многих европейских городах. Проблема вторая – стоки. Вывоз огромного количества отработанной воды из бань требовал определённых усилий или вложений. Поэтому общественная баня была удовольствием не на каждый день. Но люди мылись, говорить о «немытой Европе», в отличие от «чистой» Руси, конечно же, нет оснований. Русский крестьянин топил баню раз в неделю, а характер застройки русских городов позволял иметь баньку прямо во дворе.

На великолепной гравюре Альбрехта Дюрера «Мужская баня» изображена компания мужчин с пивом у открытого бассейна под деревянным навесом, а на гравюре «Женская баня» – моющиеся женщины. Обе гравюры относятся к тому самому времени, в которое по заверениям некоторых наших сограждан «Европа не мылась».

На картине Ганса Бока (1587 год) изображены общественные бани на территории Швейцарии – множество людей, причём, и мужчин, и женщин, проводят время в огороженном бассейне, посреди которого плавает большой деревянный стол с напитками. Судя по фону картины, бассейн открытый… Позади – местность. Можно предположить, что здесь изображена баня, получающая воду с гор, возможно, с горячих источников.

Не менее интересно историческое сооружение «Баньо Виньоле» в Тоскане (Италия) – там по сию пору можно купаться в горячей, насыщенной сероводородом воде естественного нагрева.

Баня в замке и дворце – огромная роскошь

Аристократ мог позволить себе собственную мыльню, подобно Карлу Смелому, который возил за собой ванну из серебра. Именно из серебра, так как считалось, что этот металл обеззараживает воду. В замке средневекового аристократа мыльня была, но далеко не общедоступная, кроме того, дорогая в использовании.

Главная башня замка – донжон – господствовала над стенами. Источники воды в таком комплексе были настоящим стратегическим ресурсом, потому что при осаде противник травил колодцы и перекрывал каналы. Замок строился на господствующей высоте, а это означает, что вода либо поднималась воротом из реки, либо бралась из собственного колодца во дворе. Доставка топлива в такой замок была дорогим удовольствием, нагрев воды при отоплении каминами представлял собой огромную проблему, ведь в прямом дымоходе камина до 80 процентов тепла просто «вылетает в трубу». Аристократ в замке мог позволить себе ванну не чаще раза в неделю, да и то при благоприятных обстоятельствах.

Не лучше обстояло дело и во дворцах, которые по сути своей были теми же замками, только с большим количеством людей – от придворных до прислуги. Перемыть такую массу народа доступной водой и топливом было весьма затруднительно. Во дворце не могли постоянно топиться огромные печи для подогрева воды.

Определённую роскошь могли позволить себе аристократы, выезжавшие на горные курорты с термальными водами – в Баден, на гербе которого изображена купающаяся в деревянной, довольно тесной ванне, пара. Герб городу даровал император Священной Империи Фридрих III в 1480 году. Но заметим, что ванна на изображении деревянная, это просто кадушка, и вот почему – каменная ёмкость очень быстро остужала воду. В 1417 году, по свидетельству Поджо Браччоли, сопровождавшего Папу Иоанна XXIII, Баден располагал тремя десятками общественных бань. Город, расположенный в районе термальных источников, откуда вода поступала по системе простейших глиняных труб, мог позволить себе такую роскошь.

Карл Великий, по свидетельству Эйнгарда, любил проводить время на горячих источниках Ахена, где специально построил себе для этого дворец.

Помыться всегда стоило денег…

Определённую роль в угнетении «мыльного дела» в Европе сыграла церковь, которая весьма негативно воспринимала собрание обнажённых людей в любых обстоятельствах. А после очередного нашествия чумы банное дело сильно пострадало, так как общественные бани стали местами распространения инфекции, о чём свидетельствует Эразм Роттердамский (1526 год): “Двадцать пять лет тому назад ничто не было так популярно в Брабанте, как общественные бани: сегодня их уже нет — чума научила нас обходиться без них”.

Появление мыла, похожего на современное – спорный вопрос, но существует свидетельство о Крескансе Давине Сабонериусе, который в 1371-м году начал производство этого продукта на основе оливкового масла. Впоследствии, мыло было доступно состоятельным людям, а простолюдины обходились уксусом и золой.

Из собранных и приведённых нами свидетельств можно понять, что помывка в бане или собственной ванне во многом зависела от возможности платить – кому-то за доступ в общественную баню, кому-то за привилегию пользоваться бассейном. А тот, кто не испытывает такого желания, не станет мыться и сейчас, несмотря на все блага цивилизации.

КОММЕНТАРИИ: 9 Написать Ответы

на гравюре Дюрера русская баня.))) римлян научили греки и этруски, а в европе мылись, но редко и не все. Иначе эпидемий не было бы. Бани были коммерческие и денег стоили.

Всё запад отмыть пытаемся? скоро заблестит и сороки утащат!!

Статья, как ни парадоксально для её авторов, не опровергает стереотип о том, что в Европе не мылись, а опять таки его подтверждает. После чумы в городах перестали мыться в общественных банях – факт. Мыло тогда еще не изобрели – факт (мытье уксусом – это не мытье, а развезение грязи и инфекции по телу). Воду греть и наливать-сливать дорого даже для королей – факт. Нержавейку еще не изобрели и мылись в кадушках, в которых еще надо натаскать бесценную нагретую на огне воду. Т. е. более чем половина населения, живущая близко к бедности, не могла нагреть на семью (а семьи были большие) много ванн с горячей водой. В общем, с мытьем в Европе был полный швах.

Похоже, что так. недаром нам встречались данные, что в средние века высокопоставленные дамы в своих шикарных прическах (к стати сохранявшихся не один день!) прятали пробирочки -*вшивчики*, чтобы ловить блох и вшей (простите. )

Горячая ванна была нереальна — дровишки стоили уж очень дорого, основному потребителю — Святой Инквизиции — и то с трудом хватало, иногда любимое сожжение приходилось заменять четвертованием, а позже — колесованием.

Королева Испании Изабелла Кастильская (конец XV в.) признавалась, что за всю жизнь мылась всего два раза — при рождении и в день свадьбы.

Дочь одного из французских королей погибла от вшивости.

Папа Климент V погибает от дизентерии.

А Папа Климент VII мучительно умирает от чесотки…

Как и король Филипп II.

Герцог Норфолк отказывался мыться из религиозных убеждений. Его тело покрылось гнойниками. Тогда слуги дождались, когда его светлость напьется мертвецки пьяным, и еле-еле отмыли.

Русские послы при дворе Людовика XIV писали, что их величество «смердит аки дикий зверь». Самих же русских по всей Европе считали извращенцами за то, что те ходили в баню раз в месяц — безобразно часто.

Если в ХV — ХVI веках богатые горожане мылись хотя бы раз в полгода, в ХVII — ХVIII веках они вообще перестали принимать ванну. Правда, иногда приходилось ею пользоваться — но только в лечебных целях. К процедуре тщательно готовились и накануне ставили клизму. Французский король Людовик ХIV мылся всего два раза в жизни — и то по совету врачей. Мытье привело монарха в такой ужас, что он зарекся когда-либо принимать водные процедуры.

На чистоту смотрели с отвращением. Вшей называли «Божьими жемчужинами» и считали признаком святости. Святые, как мужского, так и женского пола, обычно кичились тем, что вода никогда не касалась их ног, за исключением тех случаев, когда им приходилось переходить вброд реки.

Люди настолько отвыкли от водных процедур, что доктору Ф. Е. Бильцу в популярном учебнике медицины конца XIX (!) века приходилось уговаривать народ мыться. «Есть люди, которые, по правде говоря, не отваживаются купаться в реке или в ванне, ибо с самого детства никогда не входили в воду. Боязнь эта безосновательна, — писал Бильц в книге «Новое природное лечение», — После пятой или шестой ванны к этому можно привыкнуть. ». Доктору мало кто верил…

Духи — важное европейское изобретение — появились на свет именно как реакция на отсутствие бань. Первоначальная задача знаменитой французской парфюмерии была одна — маскировать страшный смрад годами немытого тела резкими и стойкими духами.

Король-Солнце, проснувшись однажды утром в плохом настроении (а это было его обычное состояние по утрам, ибо, как известно, Людовик XIV страдал бессонницей из-за клопов), повелел всем придворным душиться. Речь идет об эдикте Людовика XIV, в котором говорилось, что при посещении двора следует не жалеть крепких духов, чтобы их аромат заглушал зловоние от тел и одежд.

Первоначально эти «пахучие смеси» были вполне естественными. Дамы европейского средневековья, зная о возбуждающем действии естественного запаха тела, смазывали своими соками, как духами, участки кожи за ушами и на шее, чтобы привлечь внимание желанного объекта.

Роль забытой канализации выполняли канавки на улицах, где струились зловонные ручьи помоев.

Забывшие об античных благах цивилизации люди справляли теперь нужду где придется. Например, на парадной лестнице дворца или замка. Французский королевский двор периодически переезжал из замка в замок из-за того, что в старом буквально нечем было дышать. Ночные горшки стояли под кроватями дни и ночи напролет.

Примерно в 17 веке для защиты голов от фекалий были придуманы широкополые шляпы.

Изначально реверанс имел своей целью всего лишь убрать обосранную вонючую шляпу подальше от чувствительного носа дамы.

В Лувре, дворце французских королей, не было ни одного туалета.

Опорожнялись во дворе, на лестницах, на балконах. При «нужде» гости, придворные и короли либо приседали на широкий подоконник у открытого окна, либо им приносили «ночные вазы», содержимое которых затем выливалось у задних дверей дворца.

Источник статьи: http://gallerix.ru/tribune/izuchaem-mif-o-nemytoy-evrope/