- История русской бани

- Какими были бани XVIII века, как аристократы лечились в парных от холеры и чахотки и как парили императоров

- Ирина Суворова

- Какими были бани в Древней Руси и где парились первые жители Петербурга

- Зачем и для кого Петр I создал императорскую баню

- Что находилось в императорских банях и от чего в них лечились

- Как парились крестьяне и цари

- Как совершенствовали бани и зачем была нужна люстра-душ

История русской бани

Русская баня неразрывно связана с историей и культурой русского народа, вернее она даже древнее славаянских племен из которых образовалась народность. Историки утверждают, что баня появилась задолго до славян и приводят в качестве примера высказывание Геродота, который утверждал, что древние скифы, жившие в давние времена (примерно V-I века до н.э.), уже пользовались баней. Они устраивали своеобразную походную баню, которая была гигиенической, лечебной и косметической процедурой и просто формой расслабления и отдыха. Они скрепляли вместе несколько жердей, покрывали их войлоком, а внутрь этого шалаша вносили металлический сосуд с раскаленными камнями. На камни скифы лили воду бросали травы, от которого немедленно начинал подниматься душистый пар. Находясь внутри шалаша, человек не только обильно потел, но и вдыхал насыщенный целебными испарениями воздух. Геродот писал: «Никакая эллинская баня не сравнится со скифской баней. Наслаждаясь ею, скифы вопят от удовольствия». Скифские женщины, кроме того, перед баней растирали на шероховатом камне кусочки коры и хвои кедра, кипариса, а также другие ароматические растения. В эту смесь подливали воду так, чтобы образовалась густая паста с очень приятным запахом. По свидетельству Геродота, этой смесью натирали все тело. Когда же смывали ее, то оно становилось чистым и блестело.

Первыми упоминанием о бане на Руси документальным считается договор 906 года между князем Олегом и Царьградом о строительстве на территории покоренного города Византии бань для русских купцов. Другое упоминание о мести княгини Ольги Древлянам в 945 году, когда она отомстила за убийство ими ее мужа спалив в бане послов. Чуть позже в «Повести временных лет» датированной 1113 годом, составленной летописцем Нестором — монахом Киево-Печерского монастыря. Нестор описывает путешествие апостола Андрея в землю славян. По преданию, святой Андрей проповедовал Слово Божье в Киевских и Новгородских землях, где Андрей стал свидетелем поразившей его картины: люди парились в деревянных избах, хлестали себя вениками и выбегали голыми на мороз: «Видел бани древены. И как нажарят их румяно, от одежд сволокутся, и, взяв молодое прутье, так исхлещут себя, что выходят почти бездыханны, и остудят водой истомленное тело свое. И опять оживут. То творят мовенье себе, а не мученье». Существуют источники и других стран, например: Византийский историк Прокопий Кесарийский, который жил в V веке н.э., пишет, что баня сопровождала древних славян всю жизнь: здесь их омывали в день рождения, перед свадьбой и. после смерти. «И не имеют они купален, но устраивают себе дом из дерева и законопачивают щели его зеленоватым мхом. В одном из углов дома устраивают очаг из камней, а на самом верху, в потолке, открывают окно для выхода дыма. В доме всегда имеется емкость для воды, которой поливают раскалившийся очаг, и поднимается тогда горячий пар. А в руках у каждого связка сухих ветвей, которой, махая вокруг тела, приводят в движение воздух, притягивая его к себе. И тогда поры на их теле открываются и текут с них реки пота, а на их лицах — радость и улыбка». Великолепное описание парения в бане по-черному.

Упоминание о бане в летописях до Х-ХП веков на Руси чаще были иноземными, поскольку в те времена она называлась: мовь, мовня, мовница, мыльня, влазня и др. В уставе князя Новгородского и Киевского Владимира, который ввел на Руси христианство и назван был в народе Красное Солнышко, бани именовались заведениями для немогущих. Это были своего рода народные лечебницы, по всей вероятности, первые на Руси. В летописях XI-XII веков упоминается водопровод, построенный для Ярославова дворища. Московские князья брали воду для бани из Москвы-реки или из реки Неглинной. Позднее, в начале XVI века, по приказу Ивана Калиты проложили от реки за стены Кремля дубовую трубу и подавали воду к глубокому колодцу-тайнику, из которого ее потом черпали ведрами-бадейками и разносили по домам.

Иноземные историки и путешественники с подробностями старались описать Русскую баню, считая ее достопримечательностью придающую колорит и индивидуальность русскому народу. В начале XVII века немецкий ученый Адамус Алеариус (Олеарий) побывал в России и сам испытал на себе особенности русской бани: «В России нет ни одного города, ни одной деревни, в которых бы не было парных бань. Русские могут выносить чрезвычайный жар. Ложась на банных полках, велят себя бить и тереть свое тело разгоряченными березовыми вениками, чего я никак не мог вынести. От такого жару русские делаются красные и обливаются холодной водой. Зимой же, выскочив из бани, валяются на снегу, трут им тело, будто мылом, и потом снова входят в жаркую баню. Такая перемена противоположных действий благоприятствует их здоровью». Еще больше его удивило и поразило, о чем он написал в «Рассказы о персидском путешествии», что когда инкогнито заглянул в одну из общественных бань в Астрахани: «Мужчины и женщины находились в бане вместе и лишь некоторые их них прикрывались вениками. Большинство же чувствовало себя совершенно свободно».

В те времена в общественных банях парились все вместе, невзирая на пол и возраст. Первые попытки развести мужскую и женскую часть посетителей бани по разным помещениям были предприняты при Иване Грозном. Побывав в Пскове, царь чрезвычайно разгневался и созвал церковный совет. Дело в том, что его взору предстала нелицеприятная картина: в псковской общественной бане парились и выбегали голыми на улицу не только городские жители — мужчины и женщины всех возрастов, но также монахи и монашки. В результате последним было запрещено входить в баню вместе с представителями противоположного пола. Что же касается остальных, то все продолжалось по-прежнему. Периодически предпринимались попытки запретить совместное мытье, однако все они не имели особого успеха. Лишь Екатерина II специальным указом распорядилась обязательно строить при общественной бане отдельное помещение для женщин, куда воспрещался вход мальчикам старше семи лет. Однако в домашних банях мылись целыми семьями, при этом мужчины и женщины находились вместе. Впрочем, и в общественных (торговых) банях люди всякого возраста и пола также парились вместе, правда, женщины на одной половине, а мужчины — на другой.

Общественные бани стали строиться на Руси еще в древние времена. Из-за того, что в городах семейные бани ставить было негде, а власти боялись эпидемий, кроме обычных мытейных бань, строились лечебные и оздоровительные бани, но чаще при монастырях. В 1091 году епископ Ефрем, впоследствии — Киевский митрополит, повелел «заводить строение — банное врачево — и всех приходящих безмездно врачевать». В эти же годы монах Киево-Печерского монастыря Агапий, прославившийся как искусный врачеватель, исцелял больных травами и баней. По монастырскому уставу больных полагалось мыть в бане три раза в месяц. Монахи Киево-Печерской лавры изучали древние греческие трактаты, которые появились на Руси после византийских походов. Они пытались использовать целебные свойства воды и пара, описываемые греческими врачами, для лечения различных недугов. Однако бани строили при этом не по образцу греческого лаконикума, а по образцу народной русской курной избы. Баня непременно была в каждой деревне, к тому же своя отдельная баня имелась почти во всех домах. Постройка ее разрешалась всем, у кого имелось достаточно земли. Указ 1649 года предписывал «мыльни строить на огородах и на полых местах не близко от хором». Домашние бани топились всего один раз в неделю, по субботам, а потому субботы считались банными днями и по ним не работали даже присутственные места.

Петр I при возведении Петербурга разрешил строить в новом городе бани всем и без всяких ограничений, в частности, за строительство бани в Петербурге не нужно было платить пошлину, как в других местах России. Позднее Петр учредил специальную банную канцелярию, в ведении которой находились бани Петербурга. Однако сам неоднократно вводил налог на бани испытывая большие трудности при ведении Северной войны и войны с турками. Хотя он не первым был царем взывающий дань с частных бань.

Стоимость входа в общественную баню была низкой, чтобы каждый желающий, даже самый бедный, мог посетить баню без ущерба для своего кошелька. В государственном архиве сохранилась интересная запись о том, что 11 мая 1733 года от медицинской канцелярии получено разрешение завести в Москве лечебную баню, хозяина которой строжайше обязывали «. пользовать в той бане только наружные болезни и трудных операций без ведома и совета докторского не чинить. И за труд свой цену брать настоящую и без излишеств, дабы на него жалоб не происходило». В этих лечебных банях, которые называли бадерными, запрещалось продавать горячительные напитки.

На Руси самой распространенной баней была баня по-черному» . Её особенность была в том. Что она состояла из одного или двух помещений и в ней отсутствовала печь – вместо нее был очаг с большим количеством камней нагреваемых прямым пламенем. Такая баня была курная поскольку топилась по черному с свободным выходом дыма через дверной проем, или специальное окно. Когда камни накалялись, очаг очищвлся от золы, баня от копоти, после сего баня выстаивалась и равномерно прогревалась. И только после этого была готова к прению. С применением кирпича и глины в бане начали ставить печь и устраивать дымоход и такая баня уже называлась баней по белому. Однако баня по черному еще долго существовала из-за того, что периодически вводился налог на «дым», то есть со строений с дымоходом брался налог. Это была основная причина медленного развития бань по белому.

Баня по черному до сих пор считается эталоном банных паровых кондиций, секрет в том, что раскаленные прямым огнем камни давали изумительный мелкодисперсный пар называемым легким, его качество было непревзойденным, а действие незабываемым, почему всегда русские желают друг другу «легкого пара».

К началу XX века в России насчитывалось более 300000 бань. Общественные бани стали называться торговыми. Кроме того, существовали и дворянские бани — заведения скорее релаксационные, чем гигиенические. Послереволюционные годы Советская власть стала искоренять историческое прошлое из-за чего Россию захлестнули тиф, чахотка, даже чума власти вновь стали восстанавливать бани, только не семейную а общественную бань и не паровую а просто помывочную или как их стали позже называть банно-прачечные комбинаты. Понятие баня стало подменяться просто помывочной процедурой. Традиции стали забываться. Банное дело практически умерло. Но с разрушением Советской власти и упразднением «общака» вновь стали возрождаться бани и банное дело. Конечно о массовости говорить еще рано, но постепенно сознание общества разворачивается в русло понимание необходимости использования природных факторов для поддержания здорового образа жизни. Баня для людей прошлого это было место не только физического очищения и омовения, но и место для релаксации, расслабления, оздоровления. В бане рожали, лечили, гадали, вели беседы и встречи, уединялись. Баня была культурным центром каждой семьи. Современной семье часто не хватает такого ядра, соединяющего всех и сплачивающего, нет места для очищения и расслабления, закаливания, восстановления. В большинстве медицина пытается исправить запущенные болезни которые можно было предотвратить при помощи простых и эффективных банных процедур, при применении их постоянно и со знанием технологии.

Но гораздо больше, чем простота нравов, иностранцев поражала невиданная закаленность и телесное здоровье русских.

Еще в 1779 году врач Вильям Тук, член Императорской Петербургской академии наук, писал: «Среди русских распространено всего лишь несколько болезней, и большинство они умеют лечить простыми домашними средствами и диетой. Женщины здесь рожают легко, и очень часто роды проходят в бане. Количество мертворожденных детей здесь по сравнению с другими странами исключительно малое. В целом русские знают лишь несколько медицинских снадобий. При этом очень часто вместо них русские употребляют парную баню, которая оказывает воздействие на весь организм человека. Вне всяких сомнений, тем исключительным здоровьем и долголетием, которое мы наблюдаем у русских, во многом они обязаны бане».

Английский врач, Эдвард Кентиш, тоже указывал, что многие смертельные болезни для русских не столь фатальны, как для других народов. Он относил такую стойкость к болезням только на счет частого посещения паровой бани. Такого же мнения придерживались и многие другие иностранные врачи того времени. Так, например, врач императрицы Елизаветы Петровны испанец Санчес утверждал, что баня помогает русским от оспы, заболеваний внутренних органов, от простуды, хронических болезней, вызванных чрезмерным питьем и едой. «Не уповаю я, чтобы сыскался такой врач, который бы не признавал за полезное парную баню. Всяк ясно видит, сколь бы счастливо было общество, если б имело нетрудный, безвредный и столь действенный способ, чтоб оным могло не токмо сохранять здравие, но исцелять или укрощать болезни, которые так часто случаются. Я с моей стороны только одну Российскую баню, приготовленную надлежащим образом, почитаю способною к принесению человеку столь великого блага. Когда помышляю о множестве лекарств из аптек и из химических лабораторий, выходящих и привозимых изо всех стран света, то колико кратно желал я видеть, чтобы половина или три четверти оных, всюду великими расходами сооружаемых зданий, превратились в бани Российские, для пользы общества». В конце жизни, уехав из России, Санчес способствовал открытию русских парных бань во всех столицах Европы, но активно стали строить русские бани только после поражения Наполеона в России, когда русские войска дошли до Парижа, ставя по пути не только походные, но и стационарные бани.

Источник статьи: http://www.banyabelogo.ru/istoriya-russkoj-bani/

Какими были бани XVIII века, как аристократы лечились в парных от холеры и чахотки и как парили императоров

Зачем в императорских банях устанавливали люстру-душ, кто заказал для царской мыльни хрустальную ванну, какое нижнее белье надевали в парильни и как там лечились толчеными червями?

«Бумага» поговорила с руководительницей Банного комплекса в Петергофе Ириной Суворовой о том, когда и почему бани стали важной частью русской культуры и в каких банях в Петербурге парились императоры.

Ирина Суворова

Заведующая сектором «Монплезирский комплекс» Банного комплекса в Петергофе

Какими были бани в Древней Руси и где парились первые жители Петербурга

Владимир Иванович Даль достаточно подробно раскрыл семантику слова «баня». Оно происходит от слова «банить», что в старину значило «мыть, чистить водою», а «баниться» — мыться. Говоря о банях, Даль имел в виду паровую русскую баню, строение или покой, где банятся не просто в сухом тепле, а в пару.

На Руси бани уже точно были минимум в X веке. Такой вывод можно сделать из богатого исследования Игоря Богданова «Три века петербургской бани». Богданов пишет, что арабский путешественник Ибн Руста в начале X века так описал «бани северян»: «В их стране холод до того силен, что каждый из них выкапывает себе в земле ров для погреба, к которому приделывают деревянную остроконечную крышу, наподобие церкви. В такие погреба переселяются они со всем семейством, взяв дров и камней. Разжигают огонь и раскаляют камни на огне докрасна. Когда же камни раскаляются до предела, на них льют воду, от чего распространяется пар, нагревающий жилье до того, что снимают даже одежду».

Оттуда же можно узнать, что летописец Нестор, живший в конце XI — начале XII веков, писал, что славяне, обитавшие в северных лесах, добровольно подвергали себя «тягостной процедуре» [мытья в раскаленной бане], доставлявшей им «мучительную радость». Нестор также описывает процедуру мытья в бане, отмечая массовость этого явления. Летописец говорит, что это «издревле было» неотъемлемой частью жизни русского человека.

При всем этом банное дело долгое время не регулировалось правителями. В деревенских банях мужчины и женщины парились вместе вплоть до XVI века. Это прекратилось только при Иване Грозном в 1551 году, когда Стоглавый собор запретил «совместное омовение», «дабы предотвратить возможное падение в грех».

В первое время после создания Петербурга бани разрешили строить всем желающим. Чем многие жители, к слову, воспользовались. Тогда бани еще не облагались пошлинами, и это было выгодно. Единственным условием было строить бани подальше от жилья и исключительно из камня.

Уже через несколько месяцев Петр I, увидев пристрастие народа к баням, решил извлечь из этого пользу. В 1704 году он издал указ о введении во всех городах и уездах денежного сбора с каждой общественной и домовой бани. С тех пор правительство стало поощрять создание общественных бань. По составленному уставу «О банном сборе», с бояр брали 3 рубля, со служивых — 1 рубль, а со стрельцов, служилых казаков и крестьян — по 15 копеек в год.

При этом бань всё равно становилось больше и больше. Как пишет исследователь Наум Синдаловский, можно говорить как минимум о Воронинских банях с мраморным убранством, банях в Адмиралтейском дворе, Фонарном переулке и близ Гавани. Они становились местами силы для людей, причем разных сословий; у каждой из них была своя репутация.

Зачем и для кого Петр I создал императорскую баню

Петр I, как следует из его походного журнала, парился в банях города, но вскоре перешел на собственную. Так, в 1714 году император распорядился построить в Петергофе дворец Монплезир, а уже к 1719–1721 годам было решено достроить гостевые комнаты, в одной из которых устроили мыльню, известную сейчас как Банный комплекс. Это была просторная комната, напоминающая обычную русскую баню, только с маленькими нюансами. В ней была печь, на которой вместо камней лежали огромные чугунные пушечные ядра: они оказались долговечнее и быстрее прогревали помещение.

Сам Петр I любил париться, мылся часто и много. Судя по его походному журналу, он посещал баню раз в неделю в обычном состоянии или чаще, если ему нездоровилось. Здесь он парился, а при необходимости по рекомендациям врачей пускал себе кровь или принимал лекарства из толченых червей и мокриц.

Его жена Екатерина I тоже любила париться, и ей был открыт вход в императорскую баню. Но она всегда выбирала другие дни, чтобы не сталкиваться с супругом.

В то время эту баню посещали только избранные сподвижники императора, она считалась лучшей в стране. Там делали кровопускания, прикрепляли пиявок и таким образом пытались физически очиститься.

После смерти Петра I мыльня начала ветшать. Лишь в 1748 году при Елизавете Петровне ее признали петровской реликвией и перенесли в Верхний сад, где она простояла до конца XVIII века. На этом же месте по приказу царицы Растрелли построил новую мыльню, но уже деревянную, с бассейнами и дополнительными комнатами в пристроенном флигеле. С тех пор гости, отдыхавшие во флигеле, тоже могли посетить царскую баню.

Что находилось в императорских банях и от чего в них лечились

Елизавета Петровна задала уровень императорским баням: по ее распоряжению плафон расписывали русские живописцы под руководством [итальянского художника Антонио] Перезинотти. В бане были и медные, и деревянные ванны, окованные железными обручами. Вода выпускалась из свинцовых труб, нагревалась в луженом котле в печи-каменке, наливалась медными ковшами. Царица также заказывала хрустальную ванну, но неизвестно, был ли выполнен этот заказ.

Тогда же появилась традиция заводить собственных врачей. При Елизавете Петровне служил врач Санчес, который самостоятельно издал труд «Уважительное сочинение о российских банях», где, сравнивая российские бани с римскими и турецкими, отдавал предпочтение российским из-за нагревания пара с помощью печи-каменки. Санчес писал: «Будучи составленным стихийными частицами огня и воздуха и возобновляем по произволению, [пар] мягчит и не расслабляет. Он расширяет орудие в дыхании, боевые другие жилы, возвращает и восстанавливает оные части в то состояние, в коем они были прежде».

Николай I во время эпидемии холеры специально приезжал в мыльню после далекого выезда. Там он тщательно мылся, полностью менял одежду и лишь потом отправлялся к семье. А императрица и супруга Александра II Мария Александровна, страдающая чахоткой, облегчала там свои страдания; она верила, что продлевает себе жизнь за счет контрастных ванн.

В XIX веке там для родственников императоров назначались специальные ванные и влажные обертывания: больного закутывали в простыню, накрывали одеялом и периной, давали пить холодную воду. После того как проступал пот, его ставили под холодный душ, а после погружали в ванну.

Императоры, как и все русские люди, верили в лечебную силу бань, но также и просто наслаждались походами туда. Баня носит двойную функцию еще со времен Древней Руси: с одной стороны, человек моется и наслаждается теплым воздухом, а с другой — лечится.

Как парились крестьяне и цари

К XVIII веку баня уже стала, по словам историка [Николая] Костомарова, первой потребностью русского человека в домашней жизни как для чистоплотности, так и для наслаждения. Была даже поговорка: «Баня парит, баня правит, баня всё исправит».

Есть свидетельства, что даже в начале XVII века жители в мороз прыгали после бани в прорубь, возвращались обратно, а потом снова выбегали. В бани приносили исключительно березовые веники, которые дерут и скребут тело, — чтобы лучше открывались поры.

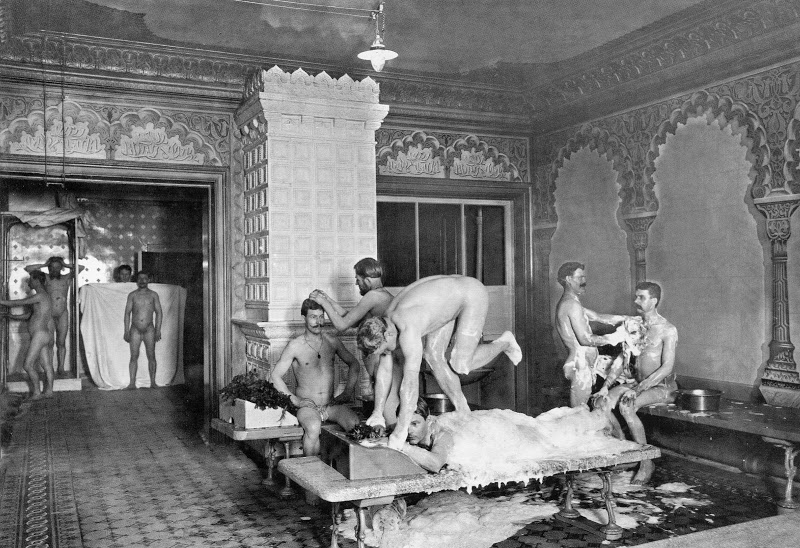

Камер-юнкер Фридрих Берхгольц, находившийся в свите своего отца графа Вильгельма при дворе Петра I, в своем дневнике рассказывал о ритуале мытья в русской бане. По его словам, желающего попариться укладывали на полку, уложенную соломой и покрытую чистой скатертью, через несколько минут банщик начинал хлестать парящегося березовым веником, что открывало поры и усиливало испарину. Затем банщик энергично тер его пальцами по всему телу, чтобы отделить нечистоту, и натирал мылом и омывал теплой или холодной водой по желанию. Вся это процедура Берхгольцу показалась приятной, и он утверждал, что «будто заново родился».

Записи Санчеса и Берхгольца говорят о том, что традиции классической русской бани прослеживаются в императорских кругах. По сути, процедура не менялась для людей разных слоев. Императоры парились теми же орудиями, что использовали, например, крестьяне: ковши, запарники, шайки и так далее. А если проследить эту традицию дальше, то можно заметить, что даже в глубине веков, во времена Древней Руси, всё проходило по схожему сценарию.

Это можно объяснить тем, что в российской бане изначально были [заложены] многие важные традиции. Так, именно в Древней Руси первыми стали пользоваться вениками — это самое главное отличие нашей бани от европейской. В русской бане часто использовали ромашку, мяту, лаванду, майоран, мелиссу и шалфей для аромата, в них же заваривали веники: липовый — от простуды, березовый — для легких, дубовый — от мышечных болей, можжевеловый — от легочных заболеваний, калиновый — от кашля, а также из бузины — для суставов.

Как совершенствовали бани и зачем была нужна люстра-душ

Еще при Елизавете Петровне Растрелли установил в императорской мыльне в Петергофе подъемное дно, благодаря чему туда попадала вода из залива. Здесь же установили в 1770-е годы специальный шар-брызгало, который опрыскивал всех желающих. Так повторяли русскую традицию, согласно которой после бани нужно охладиться водой, чтобы закалить организм.

В Царском селе были Верхние ванны, там парилась Екатерина II (помещение состоит из сеней, «раздевальни», ванной комнаты, парильни, помещения истопника и зала отдыха, украшено копиями фресок Золотого дома императора Нерона — прим. «Бумаги»). Придворные приходили туда прямо в белье: девушки — в белых батистовых или шелковых сорочках, мужчины — в белых полотняных кальсонах и нательной рубахе.

После 1817 года, когда провели капитальный ремонт мыльни в Петергофе и петровскую постройку полностью изменили, в нее могли приходить даже те, кто не имел близкого контакта со двором. После ремонта новую мыльню стали именовать «Баня для кавалеров и фрейлин». Большую парильню обшили липой; для кавалеров сделали свой вход, а для фрейлин — свой. Тогда же появились подножные скамейки для ванн, ножные коврики, восьмигранный бассейн и другое. Благодаря медному фонтану-шару при выходе из бани на кавалеров и фрейлин обрушивалась волна из множества струй воды, бьющих также сверху, таким образом формируя водяную завесу.

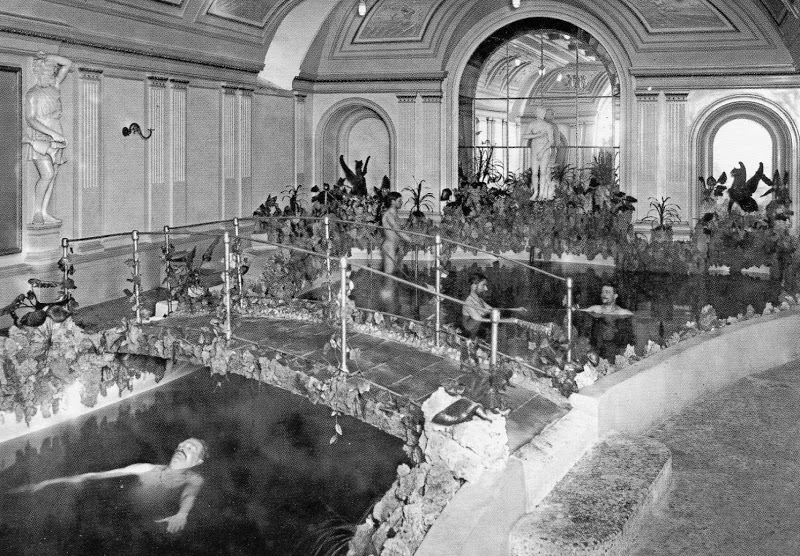

Лишь в 1865–1866 годах архитектор Эдуард Ган построил там же одноэтажный комплекс из красного кирпича, который с тех пор и носит название Банный комплекс. В Холодной бане установили дубовую полированную ванну, вмонтированную в пол. Для входа в нее сделали ступеньки с перилами из точеных балясин. На потолке установили золоченую люстру-душ. На завершающем этапе человек спускался в дубовую бочку, куда вода поступала из Финского залива.

Источник статьи: http://paperpaper.ru/bathhouses/