- Первые бани на Руси

- Бани Петра I

- Всемирная слава

- Артель Банная

- Бани при Петре I

- Какими были бани XVIII века, как аристократы лечились в парных от холеры и чахотки и как парили императоров

- Ирина Суворова

- Какими были бани в Древней Руси и где парились первые жители Петербурга

- Зачем и для кого Петр I создал императорскую баню

- Что находилось в императорских банях и от чего в них лечились

- Как парились крестьяне и цари

- Как совершенствовали бани и зачем была нужна люстра-душ

Первые бани на Руси

История русской бани уходит в седую древность. Геродот, странствуя по белу свету, побывал и на территории нашей страны — в Северном Причерноморье и в устье Днепро-Бугского лимана. Историк пересказывает легенду, услышанную им в причерноморских степях. О том, что здесь некогда появился греческий герой Геракл. У него было три сына — Агафирс, Гелон и Скиф. Однажды Геракл предложил сыновьям натянуть могучий лук, с которым, кроме него, никто не мог совладать. Только один Скиф — младший из братьев — сумел выполнить повеленье Геракла. Так Скиф стал владыкой причерноморских степей. В скифском кургане, что близ Никополя на Днепре, найдена серебряная ваза с изображением людей богатырского вида, обуздывающих степных коней.

Геродот рассказывал о банях, которыми пользовались эти сильные, могучие люди. Устанавливали три жерди, верхними концами наклоненные друг к другу, и обтягивали их затем войлоком. Потом бросали в чан, поставленный посреди этой хижины, раскаленные докрасна камни. Взяв конопляное семя, залезали в эту войлочную баню и бросали его на раскаленные камни. От этого, замечает историк, поднимался такой сильный пар, что никакая эллинская баня не сравняется с той, какую он видел в степи. Наслаждаясь ею, скифы вопили от удовольствия. От Геродота мы узнаем о том, что скифы после погребения покойника очищали себя парной баней. Скифские женщины растирали на шероховатом камне, подливая воды, куски кипариса, кедра и ладана. Этим жидким тестом с приятным запахом обмазывали все тело, а когда на следующий день смывали этот слой, оно становилось чистым и блестело.

О русской бане упоминается в летописях X-XIII веков. Ее называли мовь, мовня, мовница, мыльня, влазня или просто баня. В Древней Руси побежденные племена даже платили дань. березовыми вениками.

Много любопытного узнаем у Нестора (XI — нач. XII в.), этого, можно сказать, первого русского писателя, в его «Повести временных лет», «Се повести временных лет, откуда есть пошла Русская земля. »

Есть в летописи строки и о бане. В Великом Новгороде легендарный апостол Андрей, путешествуя по разным странам, увидел деревянные бани, где люди, обнажившись, били себя вениками и под конец окатывали себя холодной водой. «. И возмут на се прутье младое и бьют ся сами. И обдаются водой студеною. И то творят мовенье собе, а не мученье».

Во времена, о которых повествует летопись, у восточных славян еще не было городов. Значит, речь идет о V-VI веках.

Бани Петра I

Некто Берхольц, находившийся некоторое время при дворе Петра I, рассказывает, что русские люди умеют дать воде, которую льют на раскаленные печные камни, ту степень теплоты, какая необходима. «Вначале спокойно лежишь на полке, устланном соломой, сверху покрытой чистой простынью. Затем начинают парить березовыми вениками. Это необыкновенно приятно, потому что открывает поры и усиливает испарину. После энергично скребут пальцами по всему телу, чтобы отделить от него нечистоту, что также очень приятно. Затем берут мыло и натирают им все тело так, что нигде не остается ни малейшего следа грязи. Окачивают, по желанию, теплою или холодной водой. Чувствуешь себя как бы вновь рожденным. »

Рассказ, записанный со слов современника Петра I: «В 1718 году, в бытность Петра Великого в Париже, приказал он сделать в одном доме для гренадер баню на берегу Сены, в коей они после жару купались. Такое необыкновенное для парижан, по мнению их, смерть приключающее действие произвело многолюдное сборище зрителей. Они с удивлением смотрели, как солдаты, выбегая, разгоряченные банным паром, кидались в реку, плавали и ныряли. Королевский гофмейстер Вертон, находящийся в прислугах императора, видя сам сие купание, Петру Великому докладывал (не зная, что то делается по приказу государя), чтобы он солдатам запретил купаться, ибо-де все перемрут. Петр, рассмеявшись, отвечал: «Не опасайтесь, господин Вертон. Солдаты от парижского воздуха несколько ослабли, так закаливают себя русской баней. У нас бывает сие и зимой: привычка — вторая натура».

Петр I не только чтил русскую баню, но был организатором первых водолечебных курортов в России. Петр распорядился разыскивать «лечительные воды» в российских землях. Так, «молотовый работник» Кончезерского завода Иван Рябоев открыл возле Олонца, что в Карелии, «марциальные воды». Так как вода источника оказалась железистой, ее назвали марциальной — в честь Марса — бога войны и железа.

Еще с петровских времен в России почиталась античная культура. Возводились сооружения в стиле Древней Эллады и Рима. И термы в том числе. В городе Пушкино (бывшее Царское село) в помещениях Большого дворца находится, так называемая, Холодная баня. Это копия римских терм, «в древнем вкусе времен Августа и Цицерона».

Баням на Руси всегда придавали лечебный, оздоровительный смысл. В архивах сохранилась запись о том, что 11 мая 1733 года от медицинской канцелярии получено разрешение «завести в Москве лечебную баню». Хозяина этого заведения обязывали «цену брать без излишества, дабы на него жалоб не происходило». Кроме того, «запрещено держать горячие вина, водки и всякий заповедный напиток».

Всемирная слава

Русские бани стали распространяться по всему миру. Так, например, после похода Наполеона в Россию, его разгрома и вступления русских войск в западноевропейские страны наши бани стали строить во Франции, Германии, Швейцарии. Еще в XVIII веке парилки по нашему образцу стали делать в Лондоне и Нью-Йорке.

В чем же превосходство русских бань? Хотя здесь нет роскоши римских бань, но зато русские производят в одной комнате то, что римляне делали, а турки и восточные жители и ныне производят в четырех или пяти. Но самое главное преимущество состоит в том, как поддается пар. В русской бане пар нагнетается при помощи каменки, в которую положены раскаленные камни. Захотел погорячее — плеснул воду в каменку. В римских, турецких банях пар идет оттого, что поливают горячий пол, под которым проходят трубы. Но у этих бань есть недостатки, которых нет у русских бань — они не обновляются свежим воздухом. Новый пар рождает новый воздух. Кроме этого такой пар не смягчает тело так, как это делает пар русской бани — «расширяет орудия вдыхания, боевые и другие жилы, оживляет и восстанавливает оные части в то состояние, в каком оне были прежде».

Во всех методических пособиях по физиотерапии русская баня рассматривается как классический метод теплолечения. Миллионы людей черпают в этом самобытном и чрезвычайно простом средстве бодрость, здоровье, закалку.

Источник статьи: http://studbooks.net/2479234/meditsina/pervye_bani_rusi

Артель Банная

Вы сейчас находитесь: Артель Банная » Бани при Петре I

Бани при Петре I

Затем берут мыло и натирают им все тело так, что нигде не остается ни малейшего следа грязи… Окачивают, по желанию, теплою или холодной водой.

Чувствуешь себя как бы вновь рожденным…»

Рассказ, записанный со слов современника Петра I: «В 1718 году, в бытность Петра Великого в Париже, приказал он сделать в одном доме для гренадер баню на берегу Сены, в коей они после жару купались. Такое необыкновенное для парижан, по мнению их, смерть приключающее действие произвело многолюдное сборище зрителей. Они с удивлением смотрели, как солдаты, выбегая, разгоряченные банным паром, кидались в реку, плавали и ныряли. Королевский гофмейстер Вертон, находящийся в прислугах императора, видя сам сие купание, Петру Великому докладывал (не зная, что то делается по приказу государя), чтобы он солдатам запретил купаться, ибо-де все перемрут. Петр, рассмеявшись, отвечал: «Не опасайтесь, господин Вертон.

Солдаты от парижского воздуха несколько ослабли, так закаливают себя русской баней. У нас бывает сие и зимой: привычка — вторая натура».

Петр I не только чтил русскую баню, но был организатором первых водолечебных курортов в России. Петр распорядился разыскивать «лечительные воды» в российских землях. Так, «молотовый работник» Кончезерского завода

Иван Рябоев открыл возле Олонца, что в Карелии, «марциальные воды». Так как вода источника оказалась железистой, ее назвали марциальной — в честь Марса

— бога войны и железа.

Еще с петровских времен в России почиталась античная культура.

Возводились сооружения в стиле Древней Эллады и Рима. И термы в том числе.

В городе Пушкино (бывшее Царское село) в помещениях Большого дворца находится, так называемая, Холодная баня. Это копия римских терм, «в древнем вкусе времен Августа и Цицерона».

Баням на Руси всегда придавали лечебный, оздоровительный смысл. В архивах сохранилась запись о том, что 11 мая 1733 года от медицинской канцелярии получено разрешение «завести в Москве лечебную баню». Хозяина этого заведения обязывали «цену брать без излишества, дабы на него жалоб не происходило». Кроме того, «запрещено держать горячие вина, водки и всякий заповедный напиток».

Русские бани стали распространятся по всему миру. Так, например, после похода Наполеона в Россию, его разгрома и вступления русских войск в заподноевропейские страны, наши бани стали строить во Франции, Германии, Швейцарии. Еще в XVIII веке парилки по нашему образцу стали делать в Лондоне и Нью-Йорке.

В чем же превосходство русских бань? Хотя здесь нет роскоши римских бань, но зато русские производят в одной комнате то, что римляне делали, а турки и восточные жители и ныне производят в четырех или пяти. Но самое главное преимущество состоит в том, как поддается пар. В русской бане пар нагнетается при помощи каменки, в которую положены раскаленные камни.

Захотел погорячее — плеснул воду в каменку. В римских, турецких банях пар идет оттого, что поливают горячий пол, под которым проходят трубы. Но у этих бань есть недостатки, которых нет у русских бань — они не обновляются свежим воздухом. Новый пар рождает новый воздух… Кроме этого такой пар не смягчает тело так, как это делает пар русской бани — «расширяет орудия вдыхания, боевые и другие жилы, оживляет и восстанавливает оные части в то состояние, в каком оне были прежде».

Во всех методических пособиях по физиотерапии русская баня рассматривается как классический метод теплолечения. Миллионы людей черпают в этом самобытном и чрезвычайно простом средстве бодрость, здоровье, закалку.

Источник статьи: http://artel-bannaya.net/2013/06/bani-petra-i.html

Какими были бани XVIII века, как аристократы лечились в парных от холеры и чахотки и как парили императоров

Зачем в императорских банях устанавливали люстру-душ, кто заказал для царской мыльни хрустальную ванну, какое нижнее белье надевали в парильни и как там лечились толчеными червями?

«Бумага» поговорила с руководительницей Банного комплекса в Петергофе Ириной Суворовой о том, когда и почему бани стали важной частью русской культуры и в каких банях в Петербурге парились императоры.

Ирина Суворова

Заведующая сектором «Монплезирский комплекс» Банного комплекса в Петергофе

Какими были бани в Древней Руси и где парились первые жители Петербурга

Владимир Иванович Даль достаточно подробно раскрыл семантику слова «баня». Оно происходит от слова «банить», что в старину значило «мыть, чистить водою», а «баниться» — мыться. Говоря о банях, Даль имел в виду паровую русскую баню, строение или покой, где банятся не просто в сухом тепле, а в пару.

На Руси бани уже точно были минимум в X веке. Такой вывод можно сделать из богатого исследования Игоря Богданова «Три века петербургской бани». Богданов пишет, что арабский путешественник Ибн Руста в начале X века так описал «бани северян»: «В их стране холод до того силен, что каждый из них выкапывает себе в земле ров для погреба, к которому приделывают деревянную остроконечную крышу, наподобие церкви. В такие погреба переселяются они со всем семейством, взяв дров и камней. Разжигают огонь и раскаляют камни на огне докрасна. Когда же камни раскаляются до предела, на них льют воду, от чего распространяется пар, нагревающий жилье до того, что снимают даже одежду».

Оттуда же можно узнать, что летописец Нестор, живший в конце XI — начале XII веков, писал, что славяне, обитавшие в северных лесах, добровольно подвергали себя «тягостной процедуре» [мытья в раскаленной бане], доставлявшей им «мучительную радость». Нестор также описывает процедуру мытья в бане, отмечая массовость этого явления. Летописец говорит, что это «издревле было» неотъемлемой частью жизни русского человека.

При всем этом банное дело долгое время не регулировалось правителями. В деревенских банях мужчины и женщины парились вместе вплоть до XVI века. Это прекратилось только при Иване Грозном в 1551 году, когда Стоглавый собор запретил «совместное омовение», «дабы предотвратить возможное падение в грех».

В первое время после создания Петербурга бани разрешили строить всем желающим. Чем многие жители, к слову, воспользовались. Тогда бани еще не облагались пошлинами, и это было выгодно. Единственным условием было строить бани подальше от жилья и исключительно из камня.

Уже через несколько месяцев Петр I, увидев пристрастие народа к баням, решил извлечь из этого пользу. В 1704 году он издал указ о введении во всех городах и уездах денежного сбора с каждой общественной и домовой бани. С тех пор правительство стало поощрять создание общественных бань. По составленному уставу «О банном сборе», с бояр брали 3 рубля, со служивых — 1 рубль, а со стрельцов, служилых казаков и крестьян — по 15 копеек в год.

При этом бань всё равно становилось больше и больше. Как пишет исследователь Наум Синдаловский, можно говорить как минимум о Воронинских банях с мраморным убранством, банях в Адмиралтейском дворе, Фонарном переулке и близ Гавани. Они становились местами силы для людей, причем разных сословий; у каждой из них была своя репутация.

Зачем и для кого Петр I создал императорскую баню

Петр I, как следует из его походного журнала, парился в банях города, но вскоре перешел на собственную. Так, в 1714 году император распорядился построить в Петергофе дворец Монплезир, а уже к 1719–1721 годам было решено достроить гостевые комнаты, в одной из которых устроили мыльню, известную сейчас как Банный комплекс. Это была просторная комната, напоминающая обычную русскую баню, только с маленькими нюансами. В ней была печь, на которой вместо камней лежали огромные чугунные пушечные ядра: они оказались долговечнее и быстрее прогревали помещение.

Сам Петр I любил париться, мылся часто и много. Судя по его походному журналу, он посещал баню раз в неделю в обычном состоянии или чаще, если ему нездоровилось. Здесь он парился, а при необходимости по рекомендациям врачей пускал себе кровь или принимал лекарства из толченых червей и мокриц.

Его жена Екатерина I тоже любила париться, и ей был открыт вход в императорскую баню. Но она всегда выбирала другие дни, чтобы не сталкиваться с супругом.

В то время эту баню посещали только избранные сподвижники императора, она считалась лучшей в стране. Там делали кровопускания, прикрепляли пиявок и таким образом пытались физически очиститься.

После смерти Петра I мыльня начала ветшать. Лишь в 1748 году при Елизавете Петровне ее признали петровской реликвией и перенесли в Верхний сад, где она простояла до конца XVIII века. На этом же месте по приказу царицы Растрелли построил новую мыльню, но уже деревянную, с бассейнами и дополнительными комнатами в пристроенном флигеле. С тех пор гости, отдыхавшие во флигеле, тоже могли посетить царскую баню.

Что находилось в императорских банях и от чего в них лечились

Елизавета Петровна задала уровень императорским баням: по ее распоряжению плафон расписывали русские живописцы под руководством [итальянского художника Антонио] Перезинотти. В бане были и медные, и деревянные ванны, окованные железными обручами. Вода выпускалась из свинцовых труб, нагревалась в луженом котле в печи-каменке, наливалась медными ковшами. Царица также заказывала хрустальную ванну, но неизвестно, был ли выполнен этот заказ.

Тогда же появилась традиция заводить собственных врачей. При Елизавете Петровне служил врач Санчес, который самостоятельно издал труд «Уважительное сочинение о российских банях», где, сравнивая российские бани с римскими и турецкими, отдавал предпочтение российским из-за нагревания пара с помощью печи-каменки. Санчес писал: «Будучи составленным стихийными частицами огня и воздуха и возобновляем по произволению, [пар] мягчит и не расслабляет. Он расширяет орудие в дыхании, боевые другие жилы, возвращает и восстанавливает оные части в то состояние, в коем они были прежде».

Николай I во время эпидемии холеры специально приезжал в мыльню после далекого выезда. Там он тщательно мылся, полностью менял одежду и лишь потом отправлялся к семье. А императрица и супруга Александра II Мария Александровна, страдающая чахоткой, облегчала там свои страдания; она верила, что продлевает себе жизнь за счет контрастных ванн.

В XIX веке там для родственников императоров назначались специальные ванные и влажные обертывания: больного закутывали в простыню, накрывали одеялом и периной, давали пить холодную воду. После того как проступал пот, его ставили под холодный душ, а после погружали в ванну.

Императоры, как и все русские люди, верили в лечебную силу бань, но также и просто наслаждались походами туда. Баня носит двойную функцию еще со времен Древней Руси: с одной стороны, человек моется и наслаждается теплым воздухом, а с другой — лечится.

Как парились крестьяне и цари

К XVIII веку баня уже стала, по словам историка [Николая] Костомарова, первой потребностью русского человека в домашней жизни как для чистоплотности, так и для наслаждения. Была даже поговорка: «Баня парит, баня правит, баня всё исправит».

Есть свидетельства, что даже в начале XVII века жители в мороз прыгали после бани в прорубь, возвращались обратно, а потом снова выбегали. В бани приносили исключительно березовые веники, которые дерут и скребут тело, — чтобы лучше открывались поры.

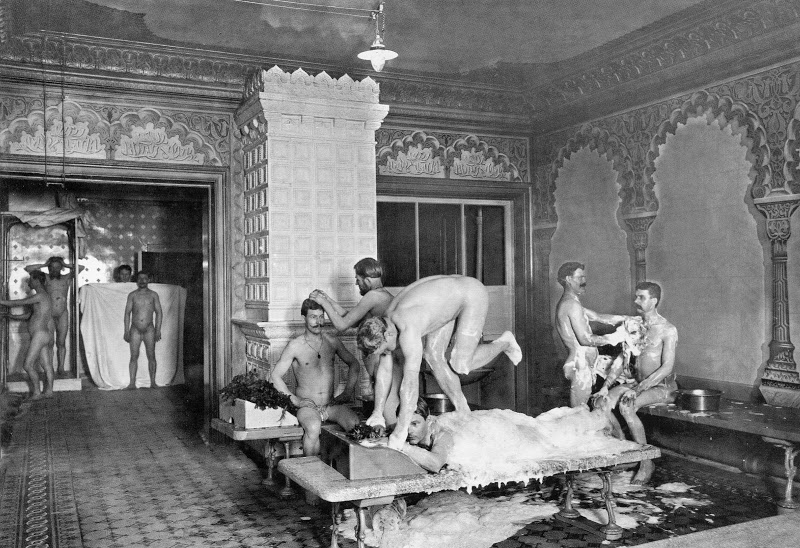

Камер-юнкер Фридрих Берхгольц, находившийся в свите своего отца графа Вильгельма при дворе Петра I, в своем дневнике рассказывал о ритуале мытья в русской бане. По его словам, желающего попариться укладывали на полку, уложенную соломой и покрытую чистой скатертью, через несколько минут банщик начинал хлестать парящегося березовым веником, что открывало поры и усиливало испарину. Затем банщик энергично тер его пальцами по всему телу, чтобы отделить нечистоту, и натирал мылом и омывал теплой или холодной водой по желанию. Вся это процедура Берхгольцу показалась приятной, и он утверждал, что «будто заново родился».

Записи Санчеса и Берхгольца говорят о том, что традиции классической русской бани прослеживаются в императорских кругах. По сути, процедура не менялась для людей разных слоев. Императоры парились теми же орудиями, что использовали, например, крестьяне: ковши, запарники, шайки и так далее. А если проследить эту традицию дальше, то можно заметить, что даже в глубине веков, во времена Древней Руси, всё проходило по схожему сценарию.

Это можно объяснить тем, что в российской бане изначально были [заложены] многие важные традиции. Так, именно в Древней Руси первыми стали пользоваться вениками — это самое главное отличие нашей бани от европейской. В русской бане часто использовали ромашку, мяту, лаванду, майоран, мелиссу и шалфей для аромата, в них же заваривали веники: липовый — от простуды, березовый — для легких, дубовый — от мышечных болей, можжевеловый — от легочных заболеваний, калиновый — от кашля, а также из бузины — для суставов.

Как совершенствовали бани и зачем была нужна люстра-душ

Еще при Елизавете Петровне Растрелли установил в императорской мыльне в Петергофе подъемное дно, благодаря чему туда попадала вода из залива. Здесь же установили в 1770-е годы специальный шар-брызгало, который опрыскивал всех желающих. Так повторяли русскую традицию, согласно которой после бани нужно охладиться водой, чтобы закалить организм.

В Царском селе были Верхние ванны, там парилась Екатерина II (помещение состоит из сеней, «раздевальни», ванной комнаты, парильни, помещения истопника и зала отдыха, украшено копиями фресок Золотого дома императора Нерона — прим. «Бумаги»). Придворные приходили туда прямо в белье: девушки — в белых батистовых или шелковых сорочках, мужчины — в белых полотняных кальсонах и нательной рубахе.

После 1817 года, когда провели капитальный ремонт мыльни в Петергофе и петровскую постройку полностью изменили, в нее могли приходить даже те, кто не имел близкого контакта со двором. После ремонта новую мыльню стали именовать «Баня для кавалеров и фрейлин». Большую парильню обшили липой; для кавалеров сделали свой вход, а для фрейлин — свой. Тогда же появились подножные скамейки для ванн, ножные коврики, восьмигранный бассейн и другое. Благодаря медному фонтану-шару при выходе из бани на кавалеров и фрейлин обрушивалась волна из множества струй воды, бьющих также сверху, таким образом формируя водяную завесу.

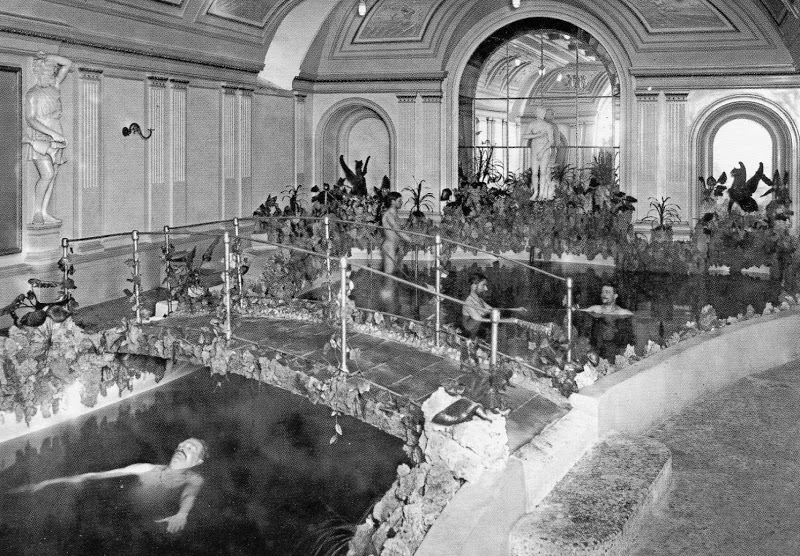

Лишь в 1865–1866 годах архитектор Эдуард Ган построил там же одноэтажный комплекс из красного кирпича, который с тех пор и носит название Банный комплекс. В Холодной бане установили дубовую полированную ванну, вмонтированную в пол. Для входа в нее сделали ступеньки с перилами из точеных балясин. На потолке установили золоченую люстру-душ. На завершающем этапе человек спускался в дубовую бочку, куда вода поступала из Финского залива.

Источник статьи: http://paperpaper.ru/bathhouses/