- Московские бани конца XIX столетия.

- Из мемуаров поэта И.А. Белоусова «Ушедшая Москва». Быт и нравы москвичей конца 19-го века Опубликовано в 1929 г.

- Из цикла «Старая Москва»

- Организации Москвы

- История Москвы

- История московских бань

- Шесть самых древних бань Москвы

- Сандуновские бани

- Хлудовские бани

- Краснопресненские бани

- Челышевские бани

Московские бани конца XIX столетия.

Из мемуаров поэта И.А. Белоусова «Ушедшая Москва».

Быт и нравы москвичей конца 19-го века

Опубликовано в 1929 г.

Из цикла «Старая Москва»

Организации Москвы

Прочие медицинские услуги

Медицинские НИИ

Продолжительность жизни, человека и других живых существ.

Этюды оптимизма. И. И. Мечников

Посольства

— популярные туристические направления

Финансовые организации ЦБ России

Московские отделения банков

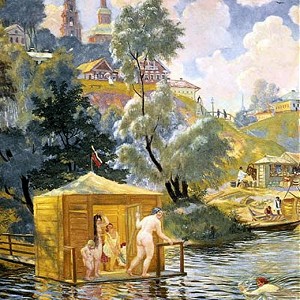

Бань, расположенных по Москве-реке, было несколько. Кроме Суконных бань , за Каменным мостом, на набережной, около построенного позднее храма Спасителя , существовали старинные бани купца Горячева которые в восьмидесятых годах назывались Каменновскими . В то время местность около этих бань была совершенно неблагоустроенной: стояли какие-то низкие, полуразвалившиеся здания с подозрительного типа трактирами и питейными заведениями — притонами людей подозрительной репутации. Берег реки не был еще обложен гранитом. Местность эта называлась «Волчьей долиной» , по ней в позднее время обыватели боялись проходить.

При впадении реки Яузы в реку Москву и до сих пор стоит низкое каменное здание, в котором помещались Устьинские бани . Еще были бани у Бабьегородской плотины . Когда-то существовали бани у Москворецкого моста ; я сам не помню, но мне рассказывали, что в этих банях мужчины и женщины мылись вместе.

В самом центре города находилось несколько бань, на месте теперешних Центральных бань находились Китайские бани, а против них, где теперь построено огромное здание — гостиница «Метрополь»,— Челышевские бани . Сандуновские бани , на Неглинном проезде, построены генералом Ганецким, героем русско-турецкой войны 1877 года. Это владение принадлежало Фирсановой, мужем которой был Ганецкий. Новые Сандуновские бани построены на месте старинных бань, носивших то же название.

Каменновские бани отличались тем, что из них в летнее время по крытому ходу можно было попасть прямо на Москву-реку в специально для моющихся выстроенные купальни. Зимой же из горячей бани был выход на особый, огороженный забором дворик, куда крепкие натуры москвичей с полка выбегали охладитьсл прямо на снег.

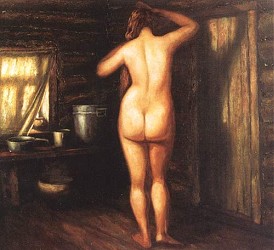

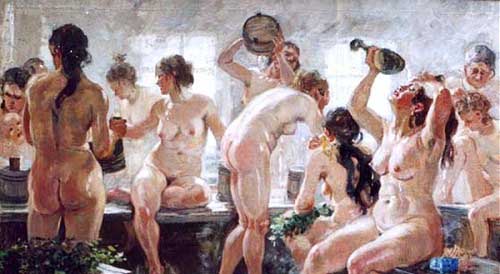

Большинство моющихся в банях, мочалок с собой не приносило, а находило их там же, в банях; те же, кто вымылся, оставляли мочалки для других. В горячих банях были устроены полки для парящихся и каменка с раскаленными камнями, на которую парящиеся плескали воду из шаек,— вода на горячих камнях быстро испарялась и наполняла баню горячим паром. Иногда так наподдадут пару, что дух захватывает, а какой-нибудь москвич, любитель попариться, забирается на самый верх, под потолок, хлещет раскрасневшееся, потное тело горячим веником и кричит: «Поддай еще парку-то!»

В горячих банях стояли чаны с холодной водой; которой окачивались парящиеся.

Следует отметить особенность обстановки прежних бань. Бани разделялись на простонародные и дворянские: в простонародных банях сиденья для раздевания были жесткие, шайки для мытья простые деревянные одноручные; в дворянских же шайки были двухручные окрашенные масляной краской, а в последнее время из оцинкованного железа, сиденья в раздевальнях мягкие покрытые белыми простынями.

Кроме того, все стены в раздевальнях дворянских бань были расписаны пейзажами, с причудливыми замками, с фонтанами, садами с необыкновенными деревьями или сценами из охотничьей жизни — охотой на медведя с рогатиной, на львов, тигров и другими сюжетами.

Меня, мальчика, эти картины очень интересовали, и я всегда с большим удовольствием собирался с отцом в баню.

В московских банях существовал такой обычай: в начале масляной недели раздевальщики поздравляли своих посетителей с широкой масленицей, и поздравления эти происходили не просто — раздевальщики подносили посетителям специально приготовленное, вроде макета, изображение масленичного гулянья: на доске были устроены из ваты снежные горы, обсаженные по сторонам елками, восковые фигуры людей уселись в санках и катятся с горы. Внизу под горой стоит кукольный домик с вывеской «Свидание друзей», это — питейное заведение, около которого с гармониками пляшут разгулявшиеся на масленице фигурки людей.

В некоторых банях был еще такой обычай поздравления: к выпарившемуся в бане посетителю раздевальщики подходили со стаканом кваса на подносе и поздравлениями «с легким паром и с широкой масленицей».

Перед рождеством банщик поздравляли посетителей с другим макетом, изображавшим «вертеп», в котором родился Христос.

Посетители клали «чаевые» деньги прямо в «снеговые горы» или в «вертеп».

Раздевальщики были и мозольными операторами.

— Ну-ка, порежь мне мозоли,—скажет выпарившийся в бане.

Раздевальщик приносил табуретку, ставил на нее зажженную свечу, посетитель клал ногу на табуретку, как на операционный стол, и раздевальщик начинал бритвой срезать мозоли.

Банщики знали всех своих посетителей и, если кого не замечали в банях перед масленицей или перед рождеством, ходили к ним поздравлять на дом. В богатых купеческих домах им выносили на кухню угощение с вином и «чаевые» деньги. К раздевальщикам присоединялись и парильщики, у которых в дворянских банях были свои места с легкими тростниковыми подстилками, на которых они мыли посетителей за особую плату — за 10—15 копеек.

Плата же в банях взималась по разрядам: в простонародных— 5 копеек, в дворянских— 10 копеек.

История Москвы

Источник статьи: http://mosinfor.ru/oldmoscow/bani.htm

История московских бань

О популярности старых московских бань мы знаем из рассказов известного писателя, большого знатока старой Москвы и ее быта В. А. Гиляровского, который говорил, что «единственное место, которое ни один москвич не миновал, — это баня». И добавлял: «Москва без бань — не Москва».

В начале XVII в. в Москве появились первые торговые (платные) бани. Мылись и парились здесь все вместе — бабы к одной стороне, мужики — к другой. И никто не осмеливался высказать какую-либо наглость, иногда, бывало, только словом потешным перекинутся. А если кто озоровать начнет — мигом неучтивца выволокут вон, а сторож и содержатель так поддадут, что в другой раз смирный будет. Позднее вышел устав, где строго запрещалось «мужскому полу старее семи лет входить в торговую баню женского пола и женскому полу — в торговую баню мужского пола, когда в оных другой пол парится». Владельцы бань поступили просто: печь была перенесена на середину, и баню разгородили надвое, сделав и два выхода.

Бани строились на берегах чуть ли не всех московских речек, больших и малых, а также возле прудов — чтобы после парения разгоряченные посетители могли летом искупаться, а зимой окунуться в ледяную воду проруби. И снова вернуться в парную.

В прошлом столетии лучшими банями считались Сандуновские и Китайские (ныне Центральные).

. В районе между 1-м Неглинным и 2-м Неглинным (ранее Звонарным) переулками находилась усадьба и дом знаменитых по тому времени актеров Петровского театра супругов Силы Николаевича и Елизаветы Семеновны Санду-новых. На другой стороне реки Неглинной, на глухом пустыре, между двумя прудами стояли бани Авдотьи Ломакиной. Несмотря на то, что место было глухое, а бани грязные, народ туда валил валом, поскольку других бань поблизости не было. В 1806 г. Сандуновы построили на месте своей усадьбы большие каменные бани (их и сейчас называют Сандуновскими) и сдали их в аренду Ломакиной.

Бани были выстроены с неслыханными в Москве удобствами и вскоре превратились в клуб, где встречалось самое разнообразное общество. Видя, что Сандуновские бани дают сказочный доход, купец и фабрикант Хлудов решил построить новые бани, которые по роскоши и удобству превосходили бы все существующие. Это были будущие Центральные бани, возведенные (1-й корпус — в 1881 г.) на месте бани для «черного люда» (в то время они назывались Китайскими — по наименованию проезда).

В ответ новые владельцы Сандуновских бань решили их перестроить с еще большей роскошью. Что и было сделано в три года. Сандуновские бани были открыты в 1896 г. в дни коронации последнего царя.

В новых Сандуновских банях был свой водопровод — воду брали из тех мест Москвы-реки, где она была чище всего. Это публично было засвидетельствовано знаменитым ученым-гигиенистом Эрисманом, который славился как человек принципиальный и неподкупный. В то время в Москве была всего одна электростанция, Сандуновские же бани обзавелись своей — второй в городе, и все помещения — раздевальни, мыльные, парные — осветились ярким светом.

В бассейн через каждый два часа приходил человек в белом халате, на глазах у купающихся зачерпывал пробу воды и относил в соседнюю комнату, где исследовали содержимое ковша. Вода в бассейне была проточной.

В этих банях перебывала и грибоедовская, и пушкинская Москва. Гиляровский, ссылаясь на свидетельство некоторых современников А. С. Пушкина, утверждает, что великий поэт бывал в Сандуновских банях и «любил жарко париться».

И сегодня стоят они, эти сказочные бани — Центральные и Сандуновские, которые считаются лучшими во всем Советском Союзе. И хотя за последние 15-20 лет они стали далеко не теми, что были прежде, что-то все же заставляет москвичей стоять в очереди, чтобы попариться и насладиться стариной, еще сохранившейся и в интерьерах вестибюлей, и в раздевальнях.

Источник статьи: http://spbbolinet.ru/istoriya-moskovskix-ban/

Шесть самых древних бань Москвы

Между прочим, Москва готова дать если не фору, так пару многим банным столицам: еще в начале XIX века в городе было уже 1,5 тыс. частных и 70 государственных бань. Мы посмотрим самые извечтные и старинные из них.

Сандуновские бани

Они не могли быть вместе из-за гонений и угроз влиятельного графа, но покровительницей их брака стала сама императрица Екатерина Великая. Речь идет о Силе Сандунове и Елизавете Урановой — артистах театра, а впоследствии основателях Сандуновских бань. Покинув Петербург, продав драгоценности, подаренные императрицей на их свадьбу, пара потратила средства на основание в 1808 году старейших и известнейших на сегодняшний день бань Москвы.

Построенные им бани пережили пожар 1812 года и простояли около 80 лет, сменив после первого владельца немало хозяев. В 1818-19 гг. речку Неглинную заключили в подземный коллектор, что в значительной степени способствовало улучшению санитарной обстановки на участке бань и росту их популярности.

Накануне премьеры фильма «Броненосец «Потемкин»» режиссер Сергей Эйзенштейн с ужасом осознал, что в Одессе они забыли снять важную сцену. Режиссер решил снимать эпизод в Сандуновских банях. Днем спешно подготовили макеты кораблей для съемок, а уже к следующему вечеру фильм вышел с добавленным эпизодом.

В Сандунах же снимали сцену Ледового побоища в фильме Эйзенштейна «Александр Невский»: рыцари уходили под искусственный лед того же бассейна.

А вот сцена в бане из «Иронии судьбы», несмотря на широко распространенное мнение, была снята не в Сандунах, а под лестницей на «Мосфильме».

Хлудовские бани

Успех Силы Сандунова не давал предпринимателям покоя, и в 1889 году по заказу купца Герасима Хлудова был построен комплекс доходных домов и бань Хлудовых. Первый корпус возвели в 1881-м, но строительство продолжалось еще двенадцать лет. Хлудов также планировал построить маленький дворец в восточном стиле и даже приказал заложить фундамент, но неожиданно заболел. Умер он на 64-м году жизни.

Торжественное открытие комплекса состоялось уже после смерти Хлудова, в 1893 году. Все наследство осталось четырем его дочерям, которые были практичней отца и решили вместо восточного дворца построить шикарные бани, в коих город в те годы нуждался. Огромные залы с потрясающим декором ничуть не уступали Сандунам.

И хотя все инженеры, техники, электрики и сантехники по завершении строительства Центральных бань были направлены работать в Сандуны, конкурентами эти парные не стали: они были ориентированы на разных клиентов. Если в Сандунах мылись купцы попроще, то в Центральных — богатые промышленники, банкиры, известные ученые, музыканты, врачи и т.д.

После 1917 года Хлудовым пришлось уехать во Францию, и в советское время бани стали называться «Центральными». Они работали до начала 1990-х годов. В 1924-1925 в здании бывшего доходного дома Хлудова работал Московский коммунальный музей — предшественник Музея Москвы. В 1934 здание надстроили двумя этажами.

Во время Великой Отечественной войны в банях был организован пункт раздачи лекарств для военных, а позже — и для гражданских, страдающих диабетом. Также во время войны, чтобы было теплее, бойцы под гимнастеркой носили картонные «жилеты», за что и получали от начальства: не по уставу.

Сотрудники бань, решив помочь солдатам, вырезали из журналов портреты Сталина, которые те клеили на картон — командиры теперь не рисковали изымать у бойцов «жилеты».

Краснопресненские бани

Краснопресненские бани были государственными до середины XIX века, когда у города их купили ямщики Бирюковы, у которых они оставались до Октябрьской революции 1917 года. В 1903 году для своих бань «банный король» Бирюков возвёл в стиле модерн красивое одноэтажное здание. Отделано оно было роскошной лепниной, ковкой, резными дверьми. На углу над главным входом в подковообразную нишу было помещено керамическое панно «Лебеди» работы Михаила Врубеля.

Бирюковы были старообрядцами. Рассказывают, что ямщики посещали баню после каждого возвращения в Москву из дальнего пути, то есть обычно два-три раза в неделю, и каждый поход в баню торжественно обставлялся: впереди шествовал ямщик с веником, за ним его супруга с «мыльною корзиною», следом дети, родня, которые несли шайки, самовар и калачи.Фото 1947 года. В конце 1905 года пресненские революционеры организовали в банях госпиталь. В перерывах между боями там парились дружинники, которые обороняли баррикады у Горбатого моста и у Кудринской площади. Здание бань сильно пострадало от обстрела правительственных войск. В 1908 году они были заново восстановлены. После революции поменял название район, были переименованы улицы, бани были названы Краснопресненскими, но в народе их все равно именовали Бирюковскими.

Когда в 70-е годы началась реконструкция Красной Пресни, ширина улицы увеличилась более чем в два раза и все старые дома по нечетной стороне улицы были снесены. Так, в 1980 году Пресненские бани прекратили свое существование на старом месте: там выстроили Венгерское торговое представительство и киноцентр, а бани переехали ближе к метро.

В Краснопресненских банях один из лидеров силового блока волговско-рузляевской ОПГ Евгений Совков периодически встречался со своими подельниками и представителями других ОПГ. Видимо, отдавал дань столичным традициям, ведь это было одним из излюбленных мест для сборищ криминальных авторитетов.

26 декабря 1997 года Совков направился на очередную такую «стрелку», которая стала последней и для его ни в чем неповинной подруги.

Челышевские бани

Хозяева в те времена «пользовались всеми правдами и неправдами, чтобы выдавливать из всего копейки и рубли.

«В некоторых банях даже воровали городскую воду», — писал Владимир Гиляровский в «Москве и москвичах». Так, например, известна история, как пруд во дворе в Челышевских банях, который всегда полон воды, «вдруг высох, и бани остались без воды. Но на другой день вода опять появилась — все пошло по-старому». О том, что случилось, куда исчезла и откуда снова появилась вода, на широкую публику не сообщили; о событии не узнало и начальство, а тот, кто знал, с выгодой для себя не никому ничего не сообщал.

Оказалось, что на Лубянской площади был бассейн, откуда брали воду водовозы. «Вода шла из мытищинского водопровода, и по мере наполнения бассейна сторож запирал краны. Когда же нужно было наполнять Челышевский пруд, то сторож крана бассейна не запирал, и вода по трубам шла в банный пруд». Говорят, что как-то сторож остался недовольным платой за свою «забывчивость» и специально перекрыл в бане воду.

Селезневские бани

Едва ли не самые старые бани в столице — Селезневские, или Селезни. До революции их называли еще и Самотецкими. На фасаде красного одноэтажного особняка на Селезневской улице четыре цифры: «1851». Это — год их основания, то есть, по возрасту бани вторые в Москве после Сандунов.

Воду для Селезневских бань брали из расположенных рядом Неглиненских прудов в верхнем течении реки Неглинной. Один из этих прудов на правой стороне улицы сохранился и сейчас называется Селезневским. Дальнюю от улицы часть банного комплекса построили в 1870-х годах, а фасадную — в 1888 году по проекту А.П. Попова. Фасадная часть состоит из двух корпусов с отдельными входами. Правый корпус предназначался для простонародья, а левый — для знатных посетителей.

Но в советское время Селезневские бани приобрели репутацию дорогих, и простые люди туда не ходили.

Ржевская баня

Еще одна старинная баня — Ржевская в Банном проезде (прежде — Корзуновский переулок).

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник статьи: http://sovsojuz.mirtesen.ru/blog/43042928034/SHest-samyih-drevnih-ban-Moskvyi