СТАРИННЫЕ РУССКИЕ ПОВЕРЬЯ О БАНЕ

Баня прочно вошла в русские поговорки, пословицы, с баней связано много шуточных советов: «Дураки и после бани чешутся», «Наешься луку, ступай в баню, натрись хреном, запей квасом», «Баня – мать вторая», «Помни день субботний – иди в баню», «Баня все грехи смоет», «В баню идти – пару не бояться»… О жаркой бане говорили: «парная баня», «пар любит баню топить». Тем, кто боятся париться, обычно говорят: «Пар костей не ломит».

«Порядочная» баня обязательно имеет три отделения: парное, мыльное и предбанник. Каждое из них важное. Парное отделение – там, где парятся. Рядом с парильней – мыльня. При «порядочной» бане обязательно есть предбанник, где раздеваются, отдыхают и запивают баню квасом.

С баней у русских связано много поверий – в каждой бане селится злой дух. Когда топят баню, жар этого «божка» временно выживают оттуда, а после того, как кончается мытье в бане, этот дух опять возвращается туда: в неистопленной бане дух живет всегда. Он не любит рожениц, которых, однако, по тесноте наши предки всегда поселяли в бане.

Банник – существо невидимое. Но его присутствие выдают разного рода шумы (шорох веников, шум падения какого-нибудь предмета, невнятный человеческий голос или другие звуки, издаваемые животными: лай собаки, рычание зверя, вой волка, мычание).

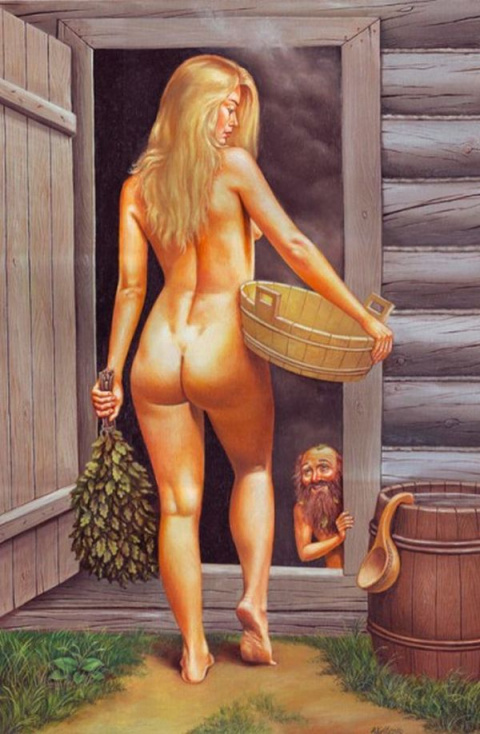

Особенно распространено представление о баннике как о маленьком старичке, с большой головой и цветной, обычно зеленой бородой. Такой старичок может выглядывать из-за каменки, из-под лавки, приютиться в темном углу бани. Иногда банник принимает облик родственника, друга, знакомого того человека, перед которым появляется. Происходит это обычно в бане, и ошибка открывается только тогда, когда человек возвращается из бани. Иногда банник появляется в парной не один, а с целым «банным» семейством – детьми, которые иногда плачут, смеются, кричат.

Излюбленным местом пребывания банника является печка: в самой каменке, под каменкой, за каменкой. Именно отсюда банник чаще всего пугает женщин, именно отсюда раздается его жуткое храпение, свист, вой, хохот, плач. Именно отсюда банник иногда кидается камнями, сюда затаскивает тех, на кого рассердился. Другое излюбленное место банника – под полком, на котором обычно парятся: отсюда в ночной тишине слышатся его движения. Иногда он появляется на полке, чтобы наказать нарушителя банных запретов.

Зачастую банник использует в своих шалостях и злых штучках банный инвентарь: кадки, ведра, шайки, тазы, ковши и тому подобное. Следующим излюбленным местом пребывания банника является порог бани. Существовал запрет: нельзя не только стоять или сидеть на пороге бани, но даже прикасаться к нему, потому что, согласно верованиям, под порогом бани обитают духи предков.

Вера в банника, в его злые проделки была так велика, что некоторые отказывались от посещения бань. Особенно опасно считалось ходить в баню поздно вечером или ночью. Во многих местах существовали поверья, что баннику принадлежит банное пространство полностью, в бане он господствует беспредельно. Считалось, что наиболее опасно ходить в баню перед праздниками.

Существовало убеждение, что при посещении бани следует придерживаться, причем беспрекословно, правил учтивости, внимания к нуждам и запросам «хозяина» бани, даже к его прихотям и капризам. Одним из основных является запрет на посещение бани «на третий, четвертый или пятый пар». По некоторым поверьям, срубив баню, следовало сразу же договориться с банным духом, сколько людей будет приходить париться. Владелец бани просил «хозяина»: «Дай ты мне трем, четырем, пяти сменам ходить в баню!».

«Хозяин» бани обычно после трех смен начинал пугать людей четвертой и последующих смен, а иногда и вовсе не пускал их в баню. Сам же банник, иногда со своими «подельниками», моется не менее азартно и страстно, чем самые отъявленные любители бани, покрякивая и ухая от удовольствия. Потому посетителям парной запрещалось шуметь: в бане нельзя было ни стучать, ни громко говорить, ни браниться.

Опасно и произносить проклятие в бане. Согласно поверью, произнесенное в бане проклятье, тотчас сбывается. Опрометчиво поступают те, которые хвастаются перед банником своим бесстрашием. Одно из поверий гласит, что зашедший в баню с похвальбой, да еще в неурочный третий, четвертый запретный пар, ночью живым оттуда не выйдет, а в лучшем случае отделается сильным испугом.

Поверья глубокой старины живы до сих пор… И в глубинке, и даже владельцы современных бань-«новостроек» утверждают, что «кто-то порой шалит» у них в бане. Хочется верить, что в XXI веке осталось место чуду. И чтобы быть поближе к истине и природе, чтобы быть немного владельцем чудесного, просто необходимо иметь на загородном участке не только дом, но и настоящую русскую баню. Чтобы не только отводить там душу по выходным, но и прикоснуться к загадочному, непонятному и рассказывать об этом друзьям и знакомым. А чтобы построить настоящую русскую баню, вам необходимо побывать на моем сайте – http://44srub.ru

И не забывайте народную мудрость, отточенную в веках: «Душистый пар не только тело, но и душу лечит»…

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник статьи: http://pn22009.mirtesen.ru/blog/43284207266/STARINNYIE-RUSSKIE-POVERYA-O-BANE

Русская баня

В России считают, что в бане кроме тела оздоравливается и душа, что баня — это не просто средство личной гигиены, баня является неотъемлемой частью жизни русского человека и предметом национальной гордости!

И это ни для кого не удивительно – что может быть прекраснее, чем горячая банька среди российских заснеженных просторов, ветров и морозов?

Первый раз о русской бане упоминается в «Повести временных лет», где летописец Нестор написал об апостоле Андрее, который наблюдал, как люди парились в деревянной бане, в которую входили нагими, обливались водой и били себя вениками, словно розгами, после чего едва выходили живыми. Потом, окатившись ледяной водой, вновь оживали.

Позднее и многие иностранцы, посетившие русские земли, писали о таких приемах мытья в бане. Многие их них были шокированы такими способами омовения, они считали — русские парятся так, что душа вон вылетает!

Бани на Руси строили, возводя крепкий сруб из дерева. На собственном дворе обычно строили маленькие бани, которые состояли всего из одного помещения, в котором делали печку-каменку. Для знати же сооружалась большая баня из цельного бревна с несколькими комнатами, в одной из которых можно было раздеться и отдохнуть, в другой помыться, а в третьей попариться.

Первоначально баня была избушкой из бревен с невысоким потолком, где сооружали низкую лежанку (чтобы париться) и скамью (чтобы мыться), ставили печку. У каменной печки не было трубы – топили такую печь «по-черному» — дым просто выпускался в отверстие в стене — отдушину. После топки отдушину закрывали и оставляли баню «настояться», пока она полностью не прогреется, и не догорят угли. После оставшиеся угли гасили и открывали дверь, чтобы баня проветрилась от «угара».

Воду в бане нагревали на печке-каменке или ставили рядом с топкой в небольших глиняных горшках, а когда появились ведра – в ведрах. Так же был горшок с щелочной зольной водой (она заменяла мыло) и еще один горшок – для настоя трав, который обладал лекарственными свойствами. Для мытья же использовали деревянные лохани, ковши, шайки. Для холодной воды использовались деревянные бочки. Для переодевания использовали неотапливаемый предбанник.

На Руси баня была частью быта, частью жизни человека. При достаточно холодном климате русская баня исцеляла многие болезни и простуды, прогревая тело человека. У каждой семьи были свои традиции посещения бани. Кто-то просто обливался водой после посещения парной, другие мылись до парилки, третьи же были уверены что нужно хорошо пропотеть, прежде чем помыться.

В наше время в бане есть не только ванные, душевые и бассейны, но и комнаты отдыха и лечебные кабинеты. Конечно современные бани не совсем похожи на бани наших дедов, но принцип воздействия на организм такой же, как и в традиционных банях.

Сходите в баню несколько раз, и вы сразу почувствуете себя моложе, энергичнее и сильнее. Посещайте баню как можно чаще, не пренебрегайте обычаями наших предков!

Читайте наши самые интересные материалы:

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/russianhistory/russkaia-bania—5a957e8f4bf161896c6ec312

Шесть самых древних бань Москвы

Между прочим, Москва готова дать если не фору, так пару многим банным столицам: еще в начале XIX века в городе было уже 1,5 тыс. частных и 70 государственных бань. Мы посмотрим самые извечтные и старинные из них.

Сандуновские бани

Они не могли быть вместе из-за гонений и угроз влиятельного графа, но покровительницей их брака стала сама императрица Екатерина Великая. Речь идет о Силе Сандунове и Елизавете Урановой — артистах театра, а впоследствии основателях Сандуновских бань. Покинув Петербург, продав драгоценности, подаренные императрицей на их свадьбу, пара потратила средства на основание в 1808 году старейших и известнейших на сегодняшний день бань Москвы.

Построенные им бани пережили пожар 1812 года и простояли около 80 лет, сменив после первого владельца немало хозяев. В 1818-19 гг. речку Неглинную заключили в подземный коллектор, что в значительной степени способствовало улучшению санитарной обстановки на участке бань и росту их популярности.

Накануне премьеры фильма «Броненосец «Потемкин»» режиссер Сергей Эйзенштейн с ужасом осознал, что в Одессе они забыли снять важную сцену. Режиссер решил снимать эпизод в Сандуновских банях. Днем спешно подготовили макеты кораблей для съемок, а уже к следующему вечеру фильм вышел с добавленным эпизодом.

В Сандунах же снимали сцену Ледового побоища в фильме Эйзенштейна «Александр Невский»: рыцари уходили под искусственный лед того же бассейна.

А вот сцена в бане из «Иронии судьбы», несмотря на широко распространенное мнение, была снята не в Сандунах, а под лестницей на «Мосфильме».

Хлудовские бани

Успех Силы Сандунова не давал предпринимателям покоя, и в 1889 году по заказу купца Герасима Хлудова был построен комплекс доходных домов и бань Хлудовых. Первый корпус возвели в 1881-м, но строительство продолжалось еще двенадцать лет. Хлудов также планировал построить маленький дворец в восточном стиле и даже приказал заложить фундамент, но неожиданно заболел. Умер он на 64-м году жизни.

Торжественное открытие комплекса состоялось уже после смерти Хлудова, в 1893 году. Все наследство осталось четырем его дочерям, которые были практичней отца и решили вместо восточного дворца построить шикарные бани, в коих город в те годы нуждался. Огромные залы с потрясающим декором ничуть не уступали Сандунам.

И хотя все инженеры, техники, электрики и сантехники по завершении строительства Центральных бань были направлены работать в Сандуны, конкурентами эти парные не стали: они были ориентированы на разных клиентов. Если в Сандунах мылись купцы попроще, то в Центральных — богатые промышленники, банкиры, известные ученые, музыканты, врачи и т.д.

После 1917 года Хлудовым пришлось уехать во Францию, и в советское время бани стали называться «Центральными». Они работали до начала 1990-х годов. В 1924-1925 в здании бывшего доходного дома Хлудова работал Московский коммунальный музей — предшественник Музея Москвы. В 1934 здание надстроили двумя этажами.

Во время Великой Отечественной войны в банях был организован пункт раздачи лекарств для военных, а позже — и для гражданских, страдающих диабетом. Также во время войны, чтобы было теплее, бойцы под гимнастеркой носили картонные «жилеты», за что и получали от начальства: не по уставу.

Сотрудники бань, решив помочь солдатам, вырезали из журналов портреты Сталина, которые те клеили на картон — командиры теперь не рисковали изымать у бойцов «жилеты».

Краснопресненские бани

Краснопресненские бани были государственными до середины XIX века, когда у города их купили ямщики Бирюковы, у которых они оставались до Октябрьской революции 1917 года. В 1903 году для своих бань «банный король» Бирюков возвёл в стиле модерн красивое одноэтажное здание. Отделано оно было роскошной лепниной, ковкой, резными дверьми. На углу над главным входом в подковообразную нишу было помещено керамическое панно «Лебеди» работы Михаила Врубеля.

Бирюковы были старообрядцами. Рассказывают, что ямщики посещали баню после каждого возвращения в Москву из дальнего пути, то есть обычно два-три раза в неделю, и каждый поход в баню торжественно обставлялся: впереди шествовал ямщик с веником, за ним его супруга с «мыльною корзиною», следом дети, родня, которые несли шайки, самовар и калачи.Фото 1947 года. В конце 1905 года пресненские революционеры организовали в банях госпиталь. В перерывах между боями там парились дружинники, которые обороняли баррикады у Горбатого моста и у Кудринской площади. Здание бань сильно пострадало от обстрела правительственных войск. В 1908 году они были заново восстановлены. После революции поменял название район, были переименованы улицы, бани были названы Краснопресненскими, но в народе их все равно именовали Бирюковскими.

Когда в 70-е годы началась реконструкция Красной Пресни, ширина улицы увеличилась более чем в два раза и все старые дома по нечетной стороне улицы были снесены. Так, в 1980 году Пресненские бани прекратили свое существование на старом месте: там выстроили Венгерское торговое представительство и киноцентр, а бани переехали ближе к метро.

В Краснопресненских банях один из лидеров силового блока волговско-рузляевской ОПГ Евгений Совков периодически встречался со своими подельниками и представителями других ОПГ. Видимо, отдавал дань столичным традициям, ведь это было одним из излюбленных мест для сборищ криминальных авторитетов.

26 декабря 1997 года Совков направился на очередную такую «стрелку», которая стала последней и для его ни в чем неповинной подруги.

Челышевские бани

Хозяева в те времена «пользовались всеми правдами и неправдами, чтобы выдавливать из всего копейки и рубли.

«В некоторых банях даже воровали городскую воду», — писал Владимир Гиляровский в «Москве и москвичах». Так, например, известна история, как пруд во дворе в Челышевских банях, который всегда полон воды, «вдруг высох, и бани остались без воды. Но на другой день вода опять появилась — все пошло по-старому». О том, что случилось, куда исчезла и откуда снова появилась вода, на широкую публику не сообщили; о событии не узнало и начальство, а тот, кто знал, с выгодой для себя не никому ничего не сообщал.

Оказалось, что на Лубянской площади был бассейн, откуда брали воду водовозы. «Вода шла из мытищинского водопровода, и по мере наполнения бассейна сторож запирал краны. Когда же нужно было наполнять Челышевский пруд, то сторож крана бассейна не запирал, и вода по трубам шла в банный пруд». Говорят, что как-то сторож остался недовольным платой за свою «забывчивость» и специально перекрыл в бане воду.

Селезневские бани

Едва ли не самые старые бани в столице — Селезневские, или Селезни. До революции их называли еще и Самотецкими. На фасаде красного одноэтажного особняка на Селезневской улице четыре цифры: «1851». Это — год их основания, то есть, по возрасту бани вторые в Москве после Сандунов.

Воду для Селезневских бань брали из расположенных рядом Неглиненских прудов в верхнем течении реки Неглинной. Один из этих прудов на правой стороне улицы сохранился и сейчас называется Селезневским. Дальнюю от улицы часть банного комплекса построили в 1870-х годах, а фасадную — в 1888 году по проекту А.П. Попова. Фасадная часть состоит из двух корпусов с отдельными входами. Правый корпус предназначался для простонародья, а левый — для знатных посетителей.

Но в советское время Селезневские бани приобрели репутацию дорогих, и простые люди туда не ходили.

Ржевская баня

Еще одна старинная баня — Ржевская в Банном проезде (прежде — Корзуновский переулок).

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник статьи: http://sovsojuz.mirtesen.ru/blog/43042928034/SHest-samyih-drevnih-ban-Moskvyi