- Холодный пол в бане? Исправляем легко и быстро своими руками.

- Неудачный опыт

- Поиск решения

- Как это сделать?

- Реконструкция

- Как в домах и банях раньше русские печки стояли без фундамента, прямо на полу, и не проламывали его

- Печь из металла с забором воздуха из-под пола

- Камин с чугунной топкой

- Зачем делать подвод воздуха снизу

- Печь Курина для бани.

- Предпосылки.

- Прототип.

- Банная Печь-стена.

- Дымоходы.

- Топка.

- Каменка.

- Организация вентиляции Печью.

- Надёжность.

- Сосуд с кипятком для поддачи пара.

- Короб каменки с крышкой.

- Печь-гибрид.

- Печь с двумя топками.

- Увеличение мощности.

- Двухэтажная Печь.

Холодный пол в бане? Исправляем легко и быстро своими руками.

Часто в бане бывает холодный пол и сколько ее не топи все равно в нижней части бани ощущается холод. Отчего так происходит? Хочу рассказать как я избавился от такого недостатка.

Кратко расскажу о том, что было. Была у нас баня, она досталась от прежнего хозяина, сложена она была из шлакоблока, стены толщиной 40 см. оштукатурена изнутри и снаружи, пол выложен кафельной плиткой, вообще производила не плохое впечатление.

А так как мы перешли в эту квартиру летом, то и при топке бани не ощущалось никаких недостатков. Но когда наступили холода, тогда мы испытали все «прелести» холодной бани. В моечном отделении, в верхней части было достаточно тепло, а вот от пола тянуло холодом, создавалось впечатление, что стоишь в холодной воде.

Неудачный опыт

Весной я приступил к переделке, первое что мне казалось самым очевидным, решил утеплить стены, потолок, а самое главное, сделать деревянный пол.

Пол приподнял на лагах на 15 см, больше высота потолка не позволяла, стены обшил струганными досками, в то время вагонки в продаже, по крайней мере у нас, не было. Подошла новая зима и результат меня не впечатлил, нет конечно стало гораздо теплее и продолжительность топки сократилось, но градиент температур по высоте все также оставался значительным. Пол все равно был довольно холодным, приходилось поливать его кипятком, прежде чем начинать мыться.

Не буду подробно описывать, как я экспериментировал в последующие годы, пока не понял, что причина не столько в хорошем утеплении, хотя это тоже немаловажно, а плохой циркуляции воздуха в бане.

Поиск решения

Ведь металлическая печь в бане раскаляется докрасна, особенно если топится углем, к ней подойти невозможно, а пол холодный и в дальних углах бани температура значительно ниже.

Это происходит потому, что зона максимального нагрева печи, выше уровня пола на 40-50 см, вот от этого уровня воздух начинает интенсивно циркулировать, а непосредственно над полом и под ним конвекции практически отсутствует, поэтому пол нагревается значительно меньше.

Вывод: необходимо «заставить» циркулировать воздух, начиная с подпольного пространства.

Как это сделать?

Есть два способа.

- Опустить печь ниже уровня пола на 60-70 см. Но при этом обслуживание печи станет затруднительным и места для нее потребуется больше.

- Сделать вокруг печи экран из несгораемого материала, например металла или кирпича. При этом способе место занимаемое печью увеличится немного, зато значительно снизится риск получить ожег, от раскаленной печи, а экран вдобавок будет служить аккумулятором тепла. А главное его назначение изменить направление конвекционного потока, который в этом случае будет начинаться из подполья.

По теории выводы верные, осталось воплотить в жизнь и подтвердить практикой.

Реконструкция

Итак, начал я с того, что удалил всю деревянную обшивку и пол, которые были «нагорожены» за годы экспериментов, тем более что за прошедшие 5 лет доски на стенах и полу начали чернеть, это я так думаю, от повышенной влажности и отсутствии какой-либо вентиляции.

Сделал по всему полу бетонную стяжку, изготовил из 6 миллиметровых листов железа печь, которую установил на то же место, где была старая.

Выложил вокруг печи из красного кирпича на ребро, П-образный экран, оставив в нем по углам внизу проемы 120х120 мм, для подвода воздуха из подпола к печи. Между экраном и печью оставил сплошной зазор в 50 мм шириной, для выхода нагретого воздуха. На фото я его показал стрелками, фронтальная часть печи выходит в предбанник.

Обшил стены вагонкой по рейкам, между которыми положил минеральную вату, а поверх нее, алюминиевую пароизоляцию.

Для пола установил лаги 150х50 мм, под них были сделаны подкладки из свернутых в рулон кусков толя, толщиной 15 мм. Это было сделано для того чтобы лаги не лежали на бетоне и под ними мог проходить воздух. В заключение, все пространство, включая лаги и стяжку пропитал антисептиком.

Пока не настелил пол, выложил кирпичный двухканальный стояк, один канал для отвода продуктов горения, а второй для вентиляции подпольного пространства. Пол делал из шпунтованных досок 22 мм, соблюдая уклон в сторону слива.

Для улучшения циркуляции воздуха подполом, в полу по углам просверлил отверстия 50 мм. При работе печи, слой воздуха над полом засасывается подпол, и через проемы в экране подводится к ней. Нагреваясь в зазоре воздух, поднимается вверх, а более холодный опускается подпол таким образом возникает очень сильная конвекция.

После этой реконструкции прошло почти 10 лет, микроклимат в бане коренным образом изменилась.

Во-первых и самое я считаю главное пол стал по настоящему теплым, даже в самые холодные периоды.

Во-вторых на топку бани требуется зимой 1,5-2 часа и это при минус 25-30 градусах на улице.

В-третьих в подпольном пространстве сухо, этим летом я специально вскрыл одну доску и заглянул туда бетонная стяжка сухая, лаги сухие. Мне кажется что пол еще прослужит лет 5 это точно, особенно если его раз в год или два покрывать лаком для саун с воском.

Давно хотел написать эту статью, может кому пригодится.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/moidomrossia/holodnyi-pol-v-bane-ispravliaem-legko-i-bystro-svoimi-rukami-5da8742bd7859b00aec252ae

Как в домах и банях раньше русские печки стояли без фундамента, прямо на полу, и не проламывали его

Любопытно, но оказывается, далеко не все знают, что раньше русские печки, зачастую, ставили в домах вообще безо всякого фундамента, прямо на полу . Многие мои читатели видели вот такие печи, оставшиеся после пожаров, и поэтому думают, что все русские печи строились по похожей технологии, и стояли на земле.

На самом деле совсем нет. Вот, к примеру, в нашем старом доме, которому 90 лет, огромная русская кирпичная печь, занимавшая пол дома, стояла на досках пола. А в подполье — там где хранилась картошка и прочие продукты, никакого кирпичного фундамента у печки не было вовсе (сам дом, кстати, тоже без фундамента строился — поставили его просто на четыре камня — это тоже традиционная для севера технология строительства).

Печка стояла на полу, а сам пол подпирался столбами. Высота столбов регулировалась клиньями, подбиваемыми между лагами пола и столбами. А вот так выглядел пол под русской печкой, которую мы разобрали. Как видите, он целый совершенно. И даже не прогнулся под печкой.

Вот тут на фото печка уже наполовину разобрана, но видно, что пол ровный, и ничего от тяжести груды кирпичей, лежавших на нем 90 лет, не случилось.

Или вот на этом фото даже видно, что русская печь стоит на деревянном срубе (опечье) без фундамента, на полу. То есть такой способ строительства печей — не был большой редкостью.

А что касается бань, то я с удивлением обнаружила, что многие мои читатели думают, будто в русских банях раньше стояли огромные кирпичные печи, которым тоже нужен фундамент:

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/sevprostor/kak-v-domah-i-baniah-ranshe-russkie-pechki-stoiali-bez-fundamenta-priamo-na-polu-i-ne-prolamyvali-ego-5f7c1fdf952c3b370e038be4

Печь из металла с забором воздуха из-под пола

Оглавление

Поддувало с забором воздуха из-под пола — делать реально. Многие печники по опыту могут сказать, что в классическом варианте использования печей по типу «буржуек» в небольших помещениях площадью 10-15 квадратных метров неизбежен неприятный сквозняк на уровне пола. Такой проблемы всегда хочется избежать. Поэтому начинаются поиски в продажи специальной печи готовой с возможностью поддувала из-под пола. Однако, можно сделать забор воздуха самостоятельно, но сразу возникает много вопросов — какие проблемы могут возникнуть при сооружении и последующей эксплуатации — нарушится вентиляция, будет проходить угарный газ через дверцу в комнату или другие. Обсудим все проблемы и посмотрим реальные примеры работ по строительству подобных печей.

Современные европейские производители включают в свои многие модели опцию забора воздуха из-под пола. К примеру, Hansa, Spartherm, Smidt, Palazzetti, Dovre — все эти топки относятся к премиум сегменту, среди эконом-вариантов топок с такой функцией нет.

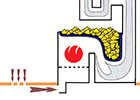

Самостоятельно такие конструкции делают и умельцы. Так, приваривается труба коленом 90 градусов, после чего она опускается под пол — таким образом, улучшится вентиляция подпольного пространства, и забор воздуха будет производиться не из помещения. Самый простой вариант — когда рядом с печкой делается аккуратное отверстие, проходящее сквозь перекрытие, в него вставляется пластиковая труба диаметром 100 мм. Если не ставить воздуховод , то всякая вата и разный утеплитель начнет быстро сыреть в этом месте. Труба выводится на уровень пола, дальше можно сделать гибкий рукав, цеплять его к воздухосборнику печи, если же такой отсутствует, надо состыковать с тем местом, где у печи имеется забор воздуха для конвекции. В данном случае, печник сделал камин с двойными стенками, рукав же врезается в боковую стенку чуть повыше уровня пола топки, чтобы воздух сразу нагревался, обдувая тем самым топку.

Тяга через каналы конвекции — интересное решение, самое главное в таком случае — чтобы приток воздуха в помещение полностью возмещал потерю воздуха через дымовую трубу. Тогда будут исчезать сквозняки из-под дверей.

Камин с чугунной топкой

При планировании подобного канала может помочь и простая логика. Если вы собираетесь ставить камин с чугунной топкой, то можно улицы или из-под пола провести трубу диаметром 100 мм с шибером прямо под портал камина. Камин в таком случае будет брать такое количество воздуха, сколько у него станет уходить в трубу вместе с теплом. Не смотря на работу камина, всегда в комнате будет достаток кислорода. Если закрыть доступ воздуха в камин, то он перейдет в режим тления. Приток воздуха из под пола сразу прекратится, если же открыть дверцу, то камин станет подсасывать воздух.

Выводить канал там, где лежат внизу дрова, то в комнату будет проникать холодный воздух. Надо в таком случае дуть туда, где сразу будет нагреваться воздух — к примеру, между двойных стенок, и надо сделать перекрывания приточного канала, потом даже потухший камин через разные воздухозаборные щели все тепло из комнаты будет высасывать.

Гофру надо вести с улиц от цоколя и врезать горизонтально в боковую часть зольника обычной топки. Такой вариант подходит, если у топки не предусматривается нижний забор воздуха. И сажа туда сыпаться не станет. На гофре следует поставить герметичную поворотную заслонку, которая станет открываться при эксплуатации топки. Если в гофре будет предусмотрена прочистка, то будет еще лучше.

Проще будет приобрести топку с нижним забором воздуха, чем сверлить зольник. Желательно, чтобы гофра проходила через подвал, чтобы воздух согревался.

Подвод производится в нижнюю часть камина забортного воздуха с шибером. Ели чувствуется, что кислорода не хватает, открывается шибер, и камин берет нужную порцию воздуха с улицы. Ели начинает сифонить, то заслонка сразу закрывается.

Зачем делать подвод воздуха снизу

Подвод «забортного» воздуха делается целях насыщения комнаты кислородом, который сжигается камином.

Если в комнате хорошая изоляция, и нет поступления воздуха извне, то нехватка кислорода может привести к двум последствиям — может болеть голова, камин будет дымить.

Подвод воздуха не в саму топку или конвекционную рубашку не решает проблемы сквозняка по полу — это можно проверить на обычной классической бане.

Камин, как и любая другая печь, если она не металлическая с раскаленными стенками, кислород в комнате не станет уничтожать. А если кислород и убавляется, то значит камин или печь биологический — живой организм, он вдыхает воздух, извлекает из него кислород и выдыхает его обратно в комнату (остатки), также газообразные окалы наподобие углекислого газа. Камин или печь принимает в себя воздух, в не отдельно кислород, поэтому в трубу будет улетать именно воздух, но уже существенно обедненный кислородом — именно в трубу, а не обратно в комнату.

Комнату специально можно сделать герметичной — тогда горение само собой прекратится в виду начинающегося понижения давления комнате по отношению к давлению вне дома — тяга существенно будет уменьшаться. Если к моменту, когда камин затухает, он уже успел достаточно разогреться, то по остывания начнется инверсия. То есть воздух через трубу начнет засасываться вниз в комнату. Как известно из термодинамики большая работа выполняется (это и, большая мощность развивается или извлекается больше энергии) при большей разнице температур. Подавая воздух в поддувало из подполья более охлажденный, чем из комнаты, уеличивается КПД камина (печи), плюс в более холодном воздухе в единице объёма кислорода больше, что тоже способствует лучшему горению. При засасывании воздуха из-под пола он начинает замещаться воздухом из комнаты, если конечно пол не является герметичной мембраной между комнатой и подпольем, (что в старые и не очень времена было вопиющим нарушением строительства, а сейчас возводится в ранг обязательного) и, если в подполье не гуляет свободно уличный ветер. Воздух в подполье поступает из прилежащих к полу слоев, т.е. самый холодный в комнате и «тянет» за собой от потолка вниз тёплый, т.е. идет более эффективный конвекционный прогрев помещения. Естественно, как уже говорилось ранее, расходуемый камином (печкой) воздух дополняется поступающим из щелей дверей, окон и при необходимости специально предусмотренной приточной вентиляции. А чтобы не было сквозняков или почти не было необходимо кроме всего прочего ещё и в правильном месте комнаты или даже дома камин (печь) разместить. Или уже с учётом положения камина (печи) и предотвращения сквозняков расположение всех средств притока воздуха проектировать (окна, двери и т.д.). Но это уже отдельная тема для отдельного разговора.

Источник статьи: http://remix-kamin.ru/pechi/pech-iz-metalla-s-zaborom-vozdukha-iz-pod-pola.html

Печь Курина для бани.

– Масса Печи от 2,5 до 7 тонн. Её можно делать из кирпича или из талькохлорита (талькомагнезита).

– Эта Печь большая по размеру, и полностью занимает одну из стен в Парной бане, чтобы тепло, излучаемое её разогретой поверхностью, однородно заполняло всё пространство Парной.

– Каменка отделена от огня и дыма: Печь топится и во время банных процедур — банный день не ограничен, не дышим пеплом.

– Расход дров: 10кг/час – 15 кг/час.

– Прогреваемый объём Парной до 60 м³.

– Вентиляция Парной производится тягой Печи: воздух для сжигания топлива Печью потребляется непосредственно из Парной – так проветривается Парная. Потребность Печи в воздухе около 50 м³/час.

Предпосылки.

В конце восьмидесятых годов после постройки пары традиционных, можно сказать аутентичных, печей для русской бани стало понятно, что такая большая, но бездымоходная печь с каменкой «на проход», мягко говоря, не эффективна.

Первое, что нам не понравилось в традиционной банной печи – уж больно долго нужно топить, пока нагреется парная. Часов шесть, а то и больше. В самом деле, те традиционные банные печки массивные, толстостенные, с огромной топкой, но не имеют дымоходов — топка, каменка, труба. Всё в трубу. И когда с прямой трубой нагреются две-три тонны кирпича?

Второе принципиальное неудобство, это то, что нельзя подтапливать традиционную банную печь во время процедур, иначе дым попадает в помещение парной. А камни довольно-таки быстро остывают, особенно от поддачи пара. Банный день получается ограниченным тем теплом, которое досталось камням только от одной протопки. Запас тепла в массе камней домашней бани в сотню-две килограмм, разумеется, не сравнишь с количеством тепла в двенадцати тоннах раскалённого чугуна, как в Селезнёвских банях. Там эти двенадцать тон накапливают в себе калории в течение целой ночи от мощной газовой горелки. Конечно, этого жара хватает потом всем и на весь день.

И ещё, что нам не понравилось, у традиционной банной печи: при поддаче пара с камней срывается пепел, сажа, которые никак не исчезают после прожига печи хоть осиной, хоть ольхой, как то рекомендуют приверженцы бани «на проход». Этим дышим, порой на зубах скрипит, на языке кисловатость.

Тогда при наличии более чем двадцатилетнего опыта кладки печей различного назначения, зная и понимая, какими бывают, и какими могут быть печи, и что от них можно ожидать, практически сразу стало ясно, что необходимо конструировать другую, более эффективную печь для бани, как минимум, чтобы работала не в трубу, а на дымоходы. Мы умели к тому времени делать печи, которые довольно быстро нагревали помещение и потом долго хранили в себе тепло, а оно, тепло, в свою очередь, постепенно излучаясь из массы печи, продолжало греть помещение.

Прототип.

Прототипом новой Печи для бани стала, разработанная авторами много ранее ещё в начале восьмидесятых, отопительно-варочная печь – по сути, шведка, но с отнесенными в бок дымоходами.

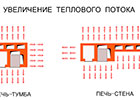

Обычная отопительно-варочная печь выполняется в виде прямоугольного параллелепипеда: перед пользователем варочная плита, под которой находятся топка и духовка, а с противоположной стороны к топочной части пристроены дымоходы. Печь-тумба

В результате, у такой печи-стены теплотворная поверхность, которая излучает тепло в помещение, увеличивается практически вдвое, и со стороны топки, и с противоположной стороны. В интерьере домика-пятистенка, вроде дачного, такая печь служит перегородкой между кухонной и жилой зонами. Десятки таких печей с начала восьмидесятых годов зарекомендовали себя многолетней (до сих пор работают) безупречной и эффективной эксплуатацией – надежность тоже очень важный аргумент.

Банная Печь-стена.

Дымоходы.

Система дымоходов комбинированная: поток дыма из топки после вертикальных ускоряющих каналов замедляется тремя горизонтальными, увеличивая время взаимодействия носителя тепла – дыма с кирпичными (или каменными) стенками дымоходов. Совокупность дымоходов имеет общую длину от 5 до 18 метров. Проходящий по ним дым за это время остывает от более, чем 1000°С пламени до 150°С — 200°С на выходе из трубы, отдает Печи практически всё возможное тепло, в отличие от банной бездымоходной печи «на проход».

Температура выходящего из трубы дыма не должна быть ниже 150°С. Если дым холоднее, то его температура близка к атмосферной, особенно в летнюю жару. Тяга в таком случае низкая, скорость движения дыма в дымоходе медленная, горение дров вялое – мощность печи маленькая. Влага, содержащаяся в низкотемпературном дыму, образует конденсат на внутренней поверхности трубы.

Необходимая активность, газодинамика в столь длинных дымоходах Печи, другими словами, нужная тяга, обеспечивается шунтами определённых размеров между каскадами дымоходов в верхних перегибах. Сквозь эти отверстия также уходят лёгкие фракции от сгорания топлива, такие составляющие дыма как, например, угарный газ — обеспечивается безопасность. Пары влаги не успевают остыть, не конденсируется. Стоит отметить и пожаробезопасность дыма с температурой 150°С.

Использование шунтов в дымоходах позволяет сооружать эффективно работающую теплотворную кирпичную массу, можно сказать, любого размера и любой формы.

Толщина стенок дымоходов Печи со стороны парной делается вдвое тоньше, чем с противоположной стороны, со стороны предбанника. Поэтому основная доля тепла от Печи достается парной. Предбанник при этом греется совсем не сильно, как от обычной толстостенной отопительной печи.

Топка.

Размер топки небольшой. Достаточно, чтобы в ней умещалось не более пяти поленьев. Это ограничение обоснованно. В большой по размеру топке одновременно сгорает много дров. Зачем? Ведь для того, чтобы тепло от дыма сквозь кирпич дошло до внешней поверхности печи нужно время, оно определяется теплопроводностью кирпича. От интенсивности горения дров в топке, т.е. от количества одновременно сжигаемых дров, процесс теплопроводности кирпича зависит, но не очень. Поэтому просто поддерживается активное горение дров, и не устраивается домна.

Для обеспечения требуемой температуры камней в каменке такого режима сжигания дров также достаточно.

Каменка.

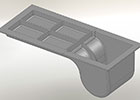

Ложе нагревается в разных местах от 400° до почти 1000°С. Поэтому современное ложе отливается из жаропрочного чугуна, имеет ребра жесткости. Камни в ложе нагреваются до температуры 750-800°С.

Первое ложе было отлито в 1994 году. Чугунное ложе оказалось очень эффективным в отборе тепла для камней. Форма и размеры ложа с годами меняются, совершенствуются, однако, не принципиально – проект оказался удачным.

Очень хорошо зарекомендовал себя жадеит с его большим удельным весом, высокими теплоёмкостью и теплопроводностью. Следовательно, в нём концентрируется больше тепловой энергии, по сравнению с другими камнями. Кроме того, жадеит не радиоактивен, химически инертен, и с годами практически не разрушается при эксплуатации до 1000°С.

Организация вентиляции Печью.

Удаляется воздух из Парной с продуктами жизнедеятельности как более тяжёлый из нижней части помещения, а свежий подаётся под потолком. Разработана вентиляция с помощью Печи, используя её тягу.

Если в Парной пол деревянный, то специальный воздушный канал в поддувало для забора воздуха из помещения парной начинается не с пола, а под полом. В этом случае Печь высасывает воздух из подполья. Там давление уменьшается, и потому туда попадает грязный «отработанный» воздух из объёма Парной через отверстия необходимого сечения в полу. Эти отверстия расположены так, что воздух из Парной, стремящийся под полом к поддувалу, продувает снизу весь деревянный пол и балки. Движение воздуха по подполью сохраняется еще долго, пока массивная Печь остывает, и даже, когда она холодная – труба-то работает. Постоянное движение воздуха из помещения в подполье приносит туда тепло. Температура воздуха и конструкций, в том числе деревянных, под полом отличается от температуры поступающего туда воздуха, но не на столько, чтобы появился конденсат, особенно на дереве с низкой теплоёмкостью. Бельё, вспомним, сохнет на ветру даже на морозе, но плохо сохнет в непроветриваемом тёплом помещении. Поэтому какие-либо загнивания, плесень в Парной, или под полом исключены, и прежде всего потому, что движение воздуха по подполью сохраняется постоянно.

Этот воздушный поток улучшает теплосбережение в Парной: под полом с ним теплее, чем без него. А грязный воздух, его всё равно удалять, напоследок пользу приносит – греет подпол. Необходимо обратить внимание: для целенаправленного движения воздуха по подполью Парной, оно должно быть максимально герметичным по отношению к другим помещениям и особенно к внешней атмосфере.

Исключительно важно предусмотреть противопожарные меры, т.к. воздушный канал входит непосредственно в поддувало, куда ссыпаются мелкие горящие угли, которые могут при переполнении поддувала попасть под деревянный пол.

Проветривание подпола через поддувало печью – рецепт, на самом деле, очень старый, современным печником забытый.

Процесс горения дров это химическая реакция окисления в основном углерода двухатомным кислородом: С+О₂=СО₂. Или в граммолекулах: 14 гмоль углерода вступают в реакцию с 2×16=32 гмоль кислорода. Т.е. на сжигание 1кг углерода требуется 32/14=2,28 кг кислорода. Концентрация кислорода в воздухе по массе около 23%. Плотность воздуха при 20°С равна 1,2 кг/м³ . Получается 1,2 кг/м³x0,23=0,276 кг/м³ кислорода в одном кубометре воздуха. Если для сжигания 1кг углерода необходимо 2,28 кг кислорода, то при этом потребляется 2,28 кг/0,276 кг/м³ =8,26 м³ воздуха. Дрова, понятно, не чистый углерод. Думается, уместно с учётом влажности оценить количество углерода в дровах как 50% от массы. В Банной Печи с воздуховодом под подовой поверхностью сгорает дров немного, в силу ее эффективности: 10-15 кг в час, т.е. 5–7 кг углерода. Значит, через топку Печи проходит 8,26 м³x5(7), т.е. около 50 кубометров воздуха за час – хороший насос. Другой расчёт тоже по справочным данным: при сжигании 1кг дров 30% влажности (обычные дрова) требуется 3,3 м³ воздуха. Значит, сжигая за час 10-15 кг дров, через Печь проходит 3,3 м³/кг x10(15) кг/час = 33(50) м³/час воздуха. Методики этих оценочных расчётов разные, а результаты похожи: для поддержания горения дров в Печи Курина требуется порядка 50 м³ воздуха в час. Столько воздуха ежечасно удаляется непосредственно из Парной или через подпол.

Теперь из воздуховода под подовой поверхностью поднимем каналом уже подогретый свежий воздух к потолку Парной Бани. Цикл замкнулся. В Парную ежечасно приходит столько же, 50 м³, свежего и уже подогретого воздуха.

Воздушный канал от воздуховода под подовой поверхностью до выхода в Парную проходит по периметру, по боковым стенкам Печи и является одновременно надёжным теплоизолятором между горячими местами Печи и деревянными деталями Парной.

Надёжность.

Практика показывает, что Печь выдерживает постоянную эксплуатацию на протяжении длительного времени. Например, в MAXIMA PARK с конным клубом есть две наших Бани для женщин и для мужчин. Печи не остывают по полтора года. По словам администрации, ежедневно с 7-00 до 22-00 обеими Банями пользуются по 80–150 человек. Через полтора года пользования нами был проведён профилактический ремонт. Из дымоходов обеих Печей удалено по два мешка серого пепла, что говорит о полном сгорании дров. В женской Бане заменено чугунное ложе для камней, а в мужской помимо замены чугунного ложа перебран верх топочной части. Понятно, мужики пользуются Баней поагрессивнее. Ещё хочется высказать комплемент жадеиту. В чугунном ложе он ведёт себя, можно сказать, безукоризненно, без замены: не рассыпается, не пылит.

Сосуд с кипятком для поддачи пара.

Короб каменки с крышкой.

Если камни, уложенные в ложе накрыть металлическим коробом без дна, но с открывающейся крышкой, то уменьшается рассеяние тепла с поверхности камней. Камни при закрытой крышке прогреваются сильнее и равномернее по объему. Такой короб даёт дополнительный манёвр в банном режиме. Особенно это актуально в клубных условиях, когда Парной Баней непрерывно пользуются долго, порой сутки и более. Печь подтапливается не сильно, только для поддержания необходимой температуры камней. Парная при этом не перегревается. Продумывается, в частности, безопасное расположение деревянной ручки крышки короба, чтобы нечаянно не обжечься.

Печь-гибрид.

Такое обстоятельство актуально в обособленном здании бани, где необходимо ежедневно поддерживать жизненную температуру зимой. Здесь банная Печь работает непрерывно на газе в качестве отопительной.

Печь-гибрид не менее актуальна в условиях дефицита дров, где не очень-то вырубают деревья. А вот самое главное, она очень помогает ленивым. Сначала Печь греется газом, так же как и дровами, пару часов, до температуры в Парной 40°. Можно дольше до более высокой температуры. При этом не нужно следить за Печью, подкладывать дрова. Потом перекрывается газ, и дальше Печь работает как обычно на дровах – обычные банные процедуры. К слову, по миру таких Печей газ-дрова уже больше десятка.

Печь с двумя топками.

Увеличение мощности.

В похожих клубных условиях потребовалось устроить Парную Баню Курина в довольно большом помещении в 20 м² и высотой 2,7 м. С таким объёмом удачно справляется Печь с двумя топками. Но в данной ситуации стена парилки, которая предназначалась для печи, была размером чуть меньше четырёх метров и не умещала две топки.

Для этого было разработано ложе для камней, которое перекрывает более широкую топку. В это ложе умещается больше камней, их хватает для производства требуемого количества и качества пара.

Новая Печь Курина с новым ложе заняла то место, которое ей было предназначено. Она светит теплом до противоположной стены почти на 5 метров. За 3,5 часа прогревается весь объём Парной более 50 м³ до 60°.

Важно отметить то, что требования к пару, к организации интерьера, размерам и компоновке пологов ставили профессиональные парильщики. А здесь, как в балете: питерские отличаются от московских.

В облицовке стен, потолка, пологов использован красный канадский кедр.

Двухэтажная Печь.

Печь Курина для бани с ложем для камней и воздуховодом под подовой поверхностью способна решить нетривиальные задачи. На ограниченной площади , где невозможно устроить полноразмерные пологи, Парная Баня – двухэтажная: основные пологи подняты на подиум. Печь стала тоже «двухэтажной». При этом она очень равномерно прогревает абсолютно весь объём Парной Бани, как на верхних пологах, так и на нижних. Поддача пара и веники прекрасно ощущаются и наверху и внизу. Такое достигнуто конструкцией и компоновкой дымоходов.

Спроектирована и изготовлена также эргономичная лестница.

Источник статьи: http://www.pe4ka.ru/ban/ban_pe4_vozd.html