- Банька по — белому: долой сажу

- Черное и белое: от простого к сложному

- Дело — труба

- Там, где черная баня недостижима

- Правила безопасности: написанные паром

- Заключение

- Баня по-белому: основы

- Основа бани — парильня

- Материалы для бани

- Каменный жар держится долго

- Сначала испытывают камни

- Печка из бочек

- Баня по белому строим

- Из чего строилась баня по-белому

- Свойства разных пород древесины

- Энергетические и магические свойства древесины

Банька по — белому: долой сажу

Русская паровая банька по — белому, является наиболее традиционной и, не побоимся этого слова, самой каноничной русской баней. Как она возникла, какие трансформации пережила, в чем ее преимущества и есть ли существенные недостатки, читаем в этой статье.

Черное и белое: от простого к сложному

На заре славянской цивилизации наши предки сооружали бани просто, соизмеримо тогдашнему уровню развития строительства и вообще цивилизации.

Недалеко от ручья, реки или озера, на лесной опушке, немного в стороне от жилья располагался приземистый, вросший на половину в землю закопченный деревянный сруб, с низкой двускатной крышей. Низкая дверь и крохотное оконце дополняли впечатление, какой то патриархальности и седой старины. Над дверью нависал небольшой навес, под которым складывали одежду и запас сухих дров.

Внутри убранство также было под стать фасаду. Низкое помещение объединяло в себе и парную и моечную. Посреди сложен очаг с кучей камней и все покрыто многолетним слоем сажи, придававшей помещению непередаваемый глубокий угольно черный цвет.

При всей своей харизме, баня по-черному, именно закопченностью своих внутренних поверхностей, заставляла искать людей более чистый способ обогрева, и он, конечно же был найден.

Дело — труба

Изобретение дымохода многие исследователи ставят в один ряд с такими величайшими вехами в истории человечества, как изобретение азбуки и внедрение в повседневный быт колеса.

Установив над топкой трубу и получив полный контроль над дымоотведением наши предки получили то, что мы собственно и знаем как, баня по — белому.

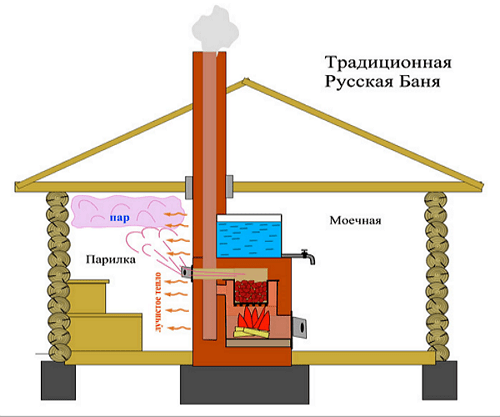

Опять же, справедливости ради нужно сказать, что и сам очаг существенно изменился. Он получил четкое зональное разделение. Верхняя его часть обеспечивала теплообмен и конвекцию тепла во внутреннее пространство. В средней части происходило эффективное сгорание топлива. В нижней располагалось поддувало, через которое процесс горения обеспечивался кислородом в достаточном количестве. Народный фольклор окрестил такую баню еще такими точными и емкими названиями, как белая баня, чистая баня. Таким образом, только труба стала тем решающим аргументом, которая предопределила переход бани из черной ипостаси в более чистую, белую.

Важно! В подавляющем большинстве случаев труба выполняется коренной, то есть в виде отдельного конструктивного элемента. Это дает ряд преимуществ, например, при капитальном ремонте или замене печи трубу трансформации не затрагивают.

Однако, стоит указать, что в ходе трансформации русской бани появился еще целый ряд дополнительных признаков, определивших ее комфорт и эффективность:

- Внутреннее пространство разделилось. Из единого объема парной и моечной они эволюционировали в отдельные помещения;

- Крыльцо, как элемент наделенный функционалом хранения одежды и дров, уступило место теплому предбаннику. Снимать одежду и хранить запас сухих дров стало удобнее. Кроме этого предбанник предопределил еще одну немаловажную деталь. В нем происходит адаптация организма к высоким тепловым нагрузкам и там же обеспечивается выход из них. Происходит отдых как тела, так и души. Предбанник перевел баню из сферы процедуры в пространство досуга;

- Стал управляемым не только процесс удаления дыма, но и сам процесс горения. Более полно и гарантированно удалялся угарный газ, что радикально снизило случаи угорания в бане. Стали реже происходить пожары. В старой Руси фиксировались случаи, когда бани по черному выгорали по несколько раз в году, белая баня стала более устойчивой к выходу огня за рамки очага;

- Бездымная баня обеспечила возможность градации помещения парной по температуре посредством полков. Чем выше расположен полок, тем выше, соответственно, и температура. Кроме этого, вынесенная за пределы парной топка печки позволяла поддерживать горение и производить нагрев непосредственно в период принятия банных процедур;

- Во многом упростился нагрев воды и ее использование. Если ранее воду нагревали посредством опускания в бочку разогретых в огне камней или вмазывали в очаг котел, то теперь отдельная моечная обеспечивалась водой в независимом от парной режиме.

Словечко от Бывалого! Именно белая баня смогла обеспечить стабильный мягкий и легкий пар, то за то что так ценится традиционная русская баня. Эффективная система контролируемого обогрева становой хребет отечественной бани.

Там, где черная баня недостижима

Однако, бездымная баня в ряде случаев не может конкурировать со своей черной соперницей по ряду критериев:

- Баня по — черному дает очень объемное и мягкое тепло, за счет равномерного обогрева дымом всего объема помещения.

- Атмосфера и поверхности в дымной бане практически стерильны из-за большой концентрации летучих фитонцидов в единице объема воздуха.

- Баня такого типа чрезвычайно экономична. По некоторым оценкам эффективность сжигания дровяного топлива может составлять внушительные 70 %.

- Бездымоходные бани менее затратны и в возведении и в последующем обслуживании.

- Черная баня обеспечивает тот недостижимый и непередаваемый банный дух, который откладывается в сознании на всю жизнь.

Правила безопасности: написанные паром

Как правило, на производстве правила техники безопасности пишут кровью. В бане ситуация, несколько иная. Использование дымоходной белой бани создает у пользователя иллюзию полной безопасности, как в аспекте пожарной безопасности, так и в плане безопасности отравления угарным газом. А это не так. При использовании бездымной бани так же следует придерживаться основных требований и правил:

- По окончании прогрева бани и завершения горения, все угли в топке тщательно перемешиваются кочергой;

- Тлеющие головешки достаточно большого объема извлекаются и гасятся в емкости с водой;

- Особое внимание следует уделять поддувалу. Там, часто оказываются тлеющие угли;

- С момента окончания горения баня выстаивается не менее 30 мин. Сигналом готовности следует считать покрытие золы серо-пепельным налетом;

- В качестве контрольной меры считают метод гидробарического вытеснения остатков угарного газа из внутреннего объема парного помещения. Дверь парной приоткрывают и на раскаленные угли выплескивают 500-750 мл воды. Это ведет к активному парообразованию и вытеснению паром монооксида углерода.

Внимание! В случае использования печи с разделенными зонами горения и теплоотдачи в помещении предбанника и парного отделения немаловажным мероприятием следует считать профилактический периодический осмотр дымовых, конвекционных и вентиляционных каналов.

Заключение

В данном материале мы рассмотрели основополагающий вопрос: баня по — белому, что это такое. Каковы принципы организации бездымной бани, основные положительные моменты и возможные слабые стороны, по сравнению с ее основной соперницей, баней по — черному. К слову, последняя, в последнее время набирает популярность, как у отечественных истинных ценителей, так и за рубежом, в первую очередь в Финляндии и Скандинавии. Несомненно, на данный момент времени бездымная белая баня является классикой банного жанра и, возможно, останется таковой в обозримом будущем.

Источник статьи: http://obane.info/vidy/banka-po-belomu.html

Баня по-белому: основы

Небольшую баньку можно устроить в индивидуальных жилых домах и садовых домиках в процессе их ремонта или реконструкции. В готовом жилом здании для этой цели можно приспособить какие-либо малоиспользуемые помещения. Отдельно стоящее здание оправданно, если позволяют размеры участка. Принципы сооружения отдельно стоящих бань аналогичны устройству бань встроенных и пристроенных.

Основа бани — парильня

Простейшая баня состоит из одного помещения — парильни, в которой у входа выделяют помещение для раздевалки. Такие бани, безусловно, экономичны, но не слишком удобны в эксплуатации.

Оптимальные условия для банных процедур обеспечиваются в бане, состоящей из раздевалки, помещения для мытья и парильни. Для купания используют естественный водоем или искусственный бассейн. Его устраивают в помещении для мытья либо в отдельном помещении.

Предбанник — желательный элемент баньки. Роль предбанника могут исполнять холл, гостиная или веранда для отдыха после банной процедуры. Эти помещения могут быть непосредственно связаны с раздевалкой или сообщаться с ней через тамбур, переход, прихожую.

Основное помещение бани — парильня. От того, как вы ее оборудуете, зависит оздоровительный эффект банных процедур. Рекомендуемые размеры парильни в плане 1,8×2 м. Минимальная высота — 2,1 м.

Материалы для бани

На оздоровительную эффективность парильни и температурно-влажностный режим в ней большое влияние оказывают материалы и отделка стен потолка и пола. Лучшие материалы для строительства и отделки стен — ель и сосна.

Стены могут быть из бревен, брусьев, возможно строительство кирпичной парильни. В таком случае внутренние поверхности стен облицовывают досками. Потолок, как правило, облицовывают струганными досками. Пол может быть деревянным, бетонным или из керамической плитки.

Неотъемлемый элемент парильни — скамьи. Изготовляют их из сухой осины или тополя. Поверхность делают из отшлифованных досок шириной толщиной Края досок слегка закругляют. Просветы между ними 10- 15 мм. Между стеной и скамьей оставляют щель шириной 10 мм.

Доски к каркасу привинчивают снизу или прибивают гвоздями сверху. Шляпки гвоздей обязательно утапливают в древесину. Винты и гвозди должны быть стальными гальванизированными, медными или из нержавеющей стали. Длина полки — не менее 1800, ширина — Расстояние между полками по высоте — 350— 500, а от верхней полки до потолка — не менее 1100 мм.

Каменный жар держится долго

Для отопления бани и подогрева воды обычно используют печи-каменки. Накопителями тепла в них служат крупные природные камни (валуны, голыши, гранит). Камни берут из расчета 60 кг на 1 м3 парильни, иногда добавляют 20% чугунных чушек. Печь располагают так, чтобы одновременно (но, разумеется, в разном режиме) отапливались парильня, помещение для мытья и раздевалка.

Фундамент печи выполняют из природного камня, кирпича, бутобетона и закладывают на глубину обособленно от фундамента стен, на расстоянии не менее 80 см. Пространство между ними тщательно засыпают песком.

Печь-каменку (рисунок, а-в) делают из огнеупорного или обычного красного кирпича на глиняном растворе, в который добавляют шамотный песок или толченый огнеупорный кирпич. Топливник выкладывают из огнеупорного кирпича. На его изготовление нужно примерно глины и столько же шамотного песка.

Над топливником устанавливают котел для подогрева воды. Его стенки не доводят до стенок печи на чтобы как можно большая поверхность котла омывалась горячими газами. Расстояние между дном котла и топливником должно быть не менее 50 см. Под топливником можно устроить поддувало.

Горячие газы из топливника проходят через специальную, заполненную камнями камеру, в которой предусмотрены два отверстия с дверцами: нижнее открывают для обогрева пола, через верхнее, расположенное на высоте 1,5 от пола, раскаленные камни поливают водой, чтобы получить пар.

Сначала испытывают камни

Эффективность печи во многом зависит от правильного подбора загружаемых в нее камней. Более всего подходит тяжелый, крепкий камень, например, гранит, который не раскалывается при нагревании до высокой температуры и последующем быстром охлаждении, а долго сохраняет тепло.

Камни должны быть гладкими, округлой формы. Пригодность камня проверяют, раскаляя его докрасна и окуная в воду. Если камень при этом не треснул, его можно использовать в печи, нагревающей парильню. Диаметр камней В нижней части камеры укладывают более крупные камни (100— 130 см), затем — средней крупности и наконец — камни диаметром Каждые два—три года камни полностью заменяют.

Печка из бочек

Простейшую печку можно изготовить из двух металлических бочек (рисунок, г). В одной бочке делают топливник с поддувалом и вставляют в нее конусообразный бак из оцинкованной стали так, чтобы он не доходил до поддувальной решетки на Эту решетку из толстой стали и крепят на стальном каркасе, установленном на дно бочки, или приваривают к стенкам.

Середину первой и низ второй бочек соединяют патрубком диаметром В верхней части стенки второй бочки делают отверстие с дверцей, а в ее крышку вставляют патрубок для дымовой трубы.

При установке печей в банях очень важно следить за тем, чтобы расстояние от внутренней поверхности нагревательных каналов до сгораемых конструкций было не меньше 40 см, а если печь металлическая, деревянную стену лучше защитить кирпичной облицовкой (кирпич на ребро), проложив между стеной и облицовкой смоченный глиняным раствором войлок либо асбоцементный лист.

Чердачное перекрытие сверху застилают толем или рубероидом и засыпают сухим мелким шлаком (слой

Дымовую трубу выводят на выше конька скатной крыши и на 2 м — над плоской крышей. Для обеспечения достаточной тяги высота дымохода должна быть не менее 4 м. Сверху на трубе устанавливают крышку, улучшающую тягу и предохраняющую от попадания в дымоход дождя и снега.

Андрей Дзюбко

Источник статьи: http://good-tips.pro/index.php/diy/russian-banya-tradition

Баня по белому строим

Баня, отапливаемая по-белому, своеобразный антагонист чёрной бани. Это сооружение более капитальное и куда более просторное, в ней есть предбанник, истопное отделение, сама печь тоже более аккуратна. Печь каменка, в зависимости от типа печи и материала, из которого она изготовлена, выполняется глухой или, наоборот, проточной.

Посещение такой бани для наших предков кардинально отличалось по обрядовым и ритуальным действиям, а также по исполняемым целительским процедурам. Наличие теплого и сухого предбанника просто обязывает к проведению целого ряда сопутствующих процедур: именно здесь выполнялись многие ладки (массажи), обёртывания мёдом и глиной, масляные процедуры, употребляли целебные настои. Нередко здесь реклись заговоры и звучали песни.

Сейчас грамотно оборудованная баня по-белому с качественным паром, дровяным духом и уютной атмосферой стала классическим коммерческим продуктом — источником получения дохода. Апогеем коммерческого направления в банной среде стали легендарные московские Сандуновские бани, Дворянские бани в Новосибирске и Санкт-Петербурге, название которых давно стало именем нарицательным.

Из чего строилась баня по-белому

Но и у наших предков, и сейчас устройство русской бани просто немыслимо без древесины. А у древесины есть такой важный показатель как теплопроводность.

Рассмотрим его на сравнении различных видов:

| Вид товарной древесины | Показатель теплопроводности |

| Дуб | 200-400 |

| Берёза | 150 |

| Кедр сибирский | 95 |

| Ель европейская | 110 |

| Лиственница сибирская | 130 |

| Клен остролистный | 195 |

| Пихта | 150 |

| Липа | 150 |

| Сосна обыкновенная | 150-400 |

| Тополь | 170 |

| Пробковое дерево | 45 |

Внимание! Указанные параметры по расчету коэффициента теплопроводности справедливы при температуре наружного воздуха −30 градусов С, внутри помещения +40 градусов С. Для дуба и сосны первое значение это распиловка товарной древесины поперек волокон, второе — вдоль.

Таким образом, кедр и ель в условиях севера обеспечивали приемлемые параметры по сохранности тепла в таком помещении как баня по-белому, что полностью оправдывает их использование и в старину, и в современных условиях.

Свойства разных пород древесины

Стоит также посмотреть на свойства остальных видов древесины, которые традиционно использовались при возведении русской бани:

- Дуб — прочный, долговечный материал с неповторимым пряным ароматом и красивой текстурой, которая со временем приобретает благородный оттенок. Товарный лес дуба дорогой, заготовки тяжеловесные, к тому же весьма непросты в обработке.

- Лиственница — по своим физическим качествам и долговечности близка к дубу, но несколько дешевле его. Обладает насыщенным и оригинальным цветом древесины, который сохраняется в течение не одного года. Насыщена смолистыми включениями, имеющими ярко выраженный фитонцидный характер.

- Кедр — продолжает линейку благородных хвойников, наряду с лиственницей. Вагонка из кедра недешевое удовольствие, но имеет очень красивую, и в чем-то даже живописную фактуру. Устойчив к вредителям-точильщикам и грибкам. Присущ малый коэффициент теплового линейного расширения. Богат смолами, которые, однако легко возгоняются и деактивируются в условиях высоких температур и влажности.

- Золотой серединой в отделке строения русской парной, по соотношению цены и качества, выступает липа. Она легко и прогнозируемо обрабатывается, в достаточной мере долговечна, имеет мягкое, ненавязчивое окрашивание массива древесины. Ароматна, причем аромат целебен для людей с проблемами дыхательных путей. Массив древесины липы не склонен к растрескиванию.

- Ольха — королева парной. Применение ее древесины гарантирует комфортное нахождение на полках, ввиду исключения ожогов кожного покрова. Аромат ольхи долговечен, за счет ферментации смол со временем становится еще более приятным. Как говорят старые банщики «красная ольха вызревает».

- Берёза в парной исключительно хороша только в виде веников. Обладая плотной и однородной структурой, её древесина недолговечна в условиях высокой влажности. Если же баня исключительно суховоздушная, по типу ирландской, то как вариант неплохо. Но в контексте нашей темы, всё-таки не актуально.

- Осина, сосна и ель самые доступные варианты для внутренней отделки. Однако осину следует использовать только в сухих частях бани, например, в предбаннике и к тому же хорошенько защищать, а хвойники плохо переносят прямой контакт с влагой и обильно выделяют смолу, которая насыщена тяжелыми, мало летучими компонентами.

Энергетические и магические свойства древесины

Но наши предки выбирали древесину для строительства бани не только по доступности в данной местности, но, в особенности повитухи и целители, по энергетическим и магическим свойствам деревьев:

- Сосна — символ Бога Велеса Триглавного, помогает людям с целеустроением, учит планированию сказки жизни. Баня по-белому из сосны делает людей увереннее, смелее. Сосна соединяет собой три мира Явь-Правь-Навь, считается, что запах её обеспечивает постоянство и стабильность, прочность финансового положения, гармонизирует сознание.

- Кедр — символ Бога Велеса Явного, помогает налаживанию внутрисемейных отношений, умягчает гневливых. Кедр — дерево, которое помогает убрать все лишнее из нашей жизни: стресс, беспокойство, зависимости.

- Ель – символ Бога Велеса Навного, обеспечивает людям связь с миром потустороннего, предками, помогает освобождаться от навных эмоций.

- Дуб — символ Бога Рода, крепости и мощи духовной – дарует подобные качества людям.

- Лиственница — успокаивающее дерево, обладающее мягкой и светлой энергетикой. Если человека что-то пугает, его терзают сомнения и беспричинное беспокойство, «общение» с лиственницей принесет ему большое облегчение. Она исцеляет тяжелые нервные расстройства, особенно сопровождаемые приступами меланхолии, и депрессию. Ее влияние помогает увидеть жизнь с лучшей стороны.

- Ольха — Древние славяне верили в удивительную способность ольхи (а также ее веток и сучков) отгонять всяких нечистые силы. Иногда на Троицу веточками ольхи украшались дома, чтобы предотвратить грозу и град. А еще ветки ольхи втыкались в посевы ячменя, дабы кроты не разрывали сильно почву, а также ее клали под снопы, таким образом спасаясь от мышей. Ольха символизирует защиту от любых напастей: явных и потусторонних.

Соревновались как-то раз Белобог с Чернобогом: кто лучшего хищника создаст. И получилось так, что выиграл Белбог — он создал Волка. Затаил Чернобог обиду и решил уничтожить волка, подождал, пока Белбог отвернется, да и погнался за серым зверем. Вот бегут они — и почти догнал Чернобог волка, но тут впереди — деревце ольховое. Решил волк, что это спасение его, и стал на ольху взбираться. Подпрыгнул Чернобог, чтобы сразить волка, но только пятку смог ему прокусить — и рот шерстью забился. Поплевался Чернобог и ушел, а кровь Первого Волка окрасила кору ольхи в красный цвет.

- Осина — её название происходит от слова «осинять» — становиться синим. А именно таким становится спил осины через какое-то время. Осина относится к деревьям-потребителям энергии. Часто бани и корабли строили из неё, т.к. её древесина не боится воды. Спасает она от злого и порочного и закрывает доступ навьего мира к мыслям человека. Отсюда считается, что мертвяка можно убить только осиновым колом. Эта тонка грань между жизнью и смертью приводит нас к пониманию, что это дерево Богинь Живы и Марены, которые в своем бинарном противоборстве приводят в действие веретено Макоши. В народных поверьях противоборство Марены и Живы повлияли на легенду о живой и мертвой воде. Считалось, что осина могла воскрешать.

Такое значение осины быстро привело к тому, что обязательным элементом доспехов воина является это дерево. Из осины делались щиты и многие другие элементы доспехов. Это больше оберег, чем реальная защита.

- Берёза — дерево Богини весны Лели. Это дерево доброй силы, сохраняющее и отдающее животворную частицу девичьей (женской) солнечной энергии. Берёза — дерево девичьих хороводов силы. Ровным, мягким, спокойным, но в то же время полновесным потоком льется энергия берёзы, но не со всеми делится энергетикой наша красавица. Потоками силы она одаривает только тех, чья душа открыта для Света, правды: она любит людей честных и искренних. Берёза любит всех, но лучше всего она общается с женщинами и детьми: женские печали утешает, а детей светом да добротой радует.

Берёза ждет вас всегда, но лучше приходить утром, на рассвете. Она снимает усталость, нейтрализует все негативные последствия от наших повседневных стрессов, а ещё способствует восстановлению внутренней душевной гармонии. Говорят, что берёза, растущая недалеко от дома, отгоняет от его обитателей кошмарные сны.

- Липа — избавит от внутреннего конфликта, подскажет правильное решение, смягчит тяжелую ситуацию. Дерево дружбы и сотрудничества, символизирующее радость, защита, бессмертие, удача, любовь, сон, мягкость, исцеление от недугов.

Липа — дерево, имеющее во всех балтийских и славянских языках одинаковое название и значение — от слова “липнуть”, из-за своего липкого сока.

В германских языках липа также имеет одинаковое и общее для всех них название die Linde, lind от глагола lindra — смягчать; отсюда липа в германском и скандинавском фольклоре — синоним женственности, мягкости, нежности, податливости; линда — ленты для пеленания грудных детей, самые нежные и мягкие; женщина в Исландии называлась в средние века “липа скамьи”.

Все эти свойства липы были еще в древности поставлены в прямую связь с сердцевидным листом этого дерева, и поэтому липа рассматривалась в Центральной и Северной Европе как женская противоположность дубу, дереву, олицетворяющему мужское начало — твердость, доблесть и несокрушимость. Дерево дружбы и сотрудничества, символизирующее радость, защиту, бессмертие, удачу, любовь, сон, мягкость, исцеление от недугов. Как дерево-медонос липа ассоциируется с мягкостью и целебными свойствами.

Орнаменты в русской бане использовались нашими предками не только для украшения, они играли очень важную обережную роль. Неправильное нанесение орнаментов может снизить эффект от целительских процедур и даже нанести вред. Узнайте о правилах использавания орнаментов в бане из нашей рассылки 👇

Источник статьи: http://arina-nikitina.ru/banya-po-belomu/