Ставим баньку из осинового сруба

Так уж повелось у нас издавна, что русская банька обязательно ассоциируется с деревянным срубом, причем непременно осиновым. И в этом есть доля правды, ведь когда-то многие такие постройки действительно возводились из нее. Но это было давно, уже в середине прошлого века предпочтение было отдано более подходящему варианту — хвойной древесине.

Обстоятельства, по которым данное дерево постепенно вытеснилось елью и сосной, одним каким-то фактором нельзя объяснить, так получилось по целому ряду причин. Начнем с особенности самого дерева.

Хорошая осина повывелась давно

Если сейчас сравнивать осину по качеству делового сортимента с другими породами, то результат будет явно не в пользу первой. Многие, даже не связанные с лесом, знают, что найти не испорченное гнилью дерево целая проблема. Все дело в том, что осина страдает болезнью порчи сердцевины. Стволы, в казалось бы наилучшем возрастном периоде, оказываются вовсе не пригодными для строительства, разве только что на дрова. Нередко, когда в рубках главного пользования каждое второе дерево оказывается частично или полностью поражено грибком.

А как же спросите вы заготавливали ее в старину? На этот счет, в свое время, в одном из самых интересных советских журналов о лесном хозяйстве было высказано следующее мнение: «Мы сами виноваты в том, что сейчас поражение гнилью осины получило такое распространение. В течение десятков лет вырубались только крепкие и здоровые деревья, а пораженные оставались расти в лесу, где и давали потомство». Так происходило постепенное уменьшение числа строевой древесины.

А как же спросите вы отличали здоровое дерево от больного, на вид вроде все одинаковые? Оказывается все-таки не все, приведем опять же выдержку из этой статьи:

…»Среди елок и сосен виднеются островки осин, да каких! Стволы ровные, чистые, без единого сучочка, кора нежно-зеленая, гладкая. Высотой они намного перегнали соседние хвойные деревья и зеленым куполом возвышаются на пологом леса.

— Много ли среди этих осин гнилых? — спросил я у здешнего лесника.

— Сколько не приходилось рубить — все чистые…»

Оказывается в недавнем прошлом была распространена особая разновидность осины, отличающаяся стойкостью к поражению грибком. Росла она куртинками или рощами, поэтому и вырубалась подчистую. Говорят, что в некоторых местах до сих пор еще встречаются такие островки.

Стоимость древесины

Востребованность осины как строительного материала на протяжении многих лет менялась — то возрастала, то падала. И зависело это подчас не столько от изменения предпочтения при выборе древесины, сколько в возможностях заполучить ту или иную породу и ее распространенности.

В свое время на Руси лес строго охранялся и обычные крестьяне довольствовались небольшими лесосеками по краям полей, оврагов да болот, откуда там возьмется много подходящей ели или сосны, а вот осинка или липа, пожалуйста. Позднее, уже во времена СССР, была похожая картина — нарубить леса себе для бани можно было только в так называемых колхозных лесах. Это небольшие участки леса примыкающие к обрабатываемым полям. В хорошем лесу пилить деловую древесину не давали, поэтому зачастую бани рубили из сухарника, ну или осины.

Не маловажную, а под час и решающую роль в выборе леса для строительства играет и характер местности региона. В северных краях все же чаще встречаются бани из сосны, ели, пихты или кедра, а вот на юге нередки из мелколиственных пород.

Доступность и здоровость деловой осины и определяет ее стоимость. Хороший, качественный кругляк окажется лишь не намного дешевле той же сосны или ели, дешево отдают, как правило, порченный лес или не отсортированный — такого понадобится раза в два больше, т.е. ни какой экономии.

Для соизмерения цен приведем пример:

Сруб из осинки 3х3 м, срубленный в лапу, d=22-20 см, с выносом под веранду будет стоить примерно 30-35 тыс. руб (цены указаны на 2019г для лесных регионов).

Точно такой же из сосны (20-18 мм) обойдется уже в 42-45 тыс.руб, но учитывая, что на первый ушло 5,5 куб, а на второй 6,5 куб, то получится всего лишь чуть дороже (учитывая, что цена одного куба ручной рубки для таких диаметров равняется приблизительно 7 тыс. руб).

Особенности рубки

Если вы представляете у своей баньки ровные красивые стены, то осина не для вас. А вот для ценителей старины будет самое-то. Дело в том, что данное дерево никогда не имеет длинный ровный ствол, хоть небольшой изгиб да имеется, отчего соседние венцы в срубе не ложатся ровными рядками. Даже глубокая прострожка рубанком не в силах исправить эту ситуацию.

В итоге постройка получается несколько неказистая, а если бревна еще и не обрабатывать кроме как окорки, то она получится в стиле «под старину». И не нужно тут будет ничего больше выдумывать, на вроде торчащих корней деревьев на прогонных бревнах или толстенных стен.

В общем кривизна стволов добавит работы рубщикам, хотя опять же нужно заметить, что у осины практически отсутствует сбежистость бревен, поэтому в этом плане плотникам будет немножко легче.

Как уже заметили, бревна со снятой корой выглядят не подобающе, причем внешний вид такой приобретается сразу после небольшой усушки сруба. И вряд ли найдется много тех, кто оценит в дальнейшем характерный серо-серебристый оттенок этой древесины. Скорее наоборот, заставит как можно скорее от него избавиться.

По этой причине такие срубы собираются из обработанных рубанком бревен или шлифуются лепестковыми кругами сразу после возведения. После чего белоснежный внешний вид баньки станет намного привлекательнее, правда любоваться этим долго не стоит — осадки и солнце быстро поправят данную картину. По сему не нужно тянуть с пропиткой сруба колерованными антисептиками.

Хвалим или ругаем?

Читая отзывы об осиновых банях можно вконец запутаться. Одни считают ее лучшей другие напротив. Столько противоречий наверное нет ни у каких других пород деревьев, а все потому, что она вот такая неординарная «золушка нашего леса».

Первое, на что обращают внимание при выборе леса — это его долговечность. Вот тут и начинаются разногласия, гниет-не гниет.

Сторонники осины всегда приводят железный аргумент — такие бани стояли долгие годы и им было все ни почем. Тут же добавят, что из нее делали кровельную дранку, колодезные срубы, амбары, бочки и много различной бытовой утвари. Действительно, все верно, только вот так ли сейчас выбирают и заготавливают ее?

Во-первых, как уже говорилось выше, найти нужный объем не порченной осины не просто. Зачастую пораженные участки сердцевины еще не видны, но они обязательно дадут о себе знать позднее, начав разрушать бревна уже в готовом срубе.

Во-вторых, как велась заготовка раньше и как сейчас. Известно, что в старину осину рубили во время начала возобновления сокодвижения, т.е. весной или в начале лета, сейчас специально для вас это никто делать не будет. Затем оставляли ее на некоторое время «летовать» в тени или замачивали ее вводе, от этого она становилась не обыкновенно прочной. Предложите это сейчас сделать плотникам, в лучшем случае увидите недоумение.

В-третьих — это особенности былого приготовления бани. По-черному это как — настежь окна и двери, слой сажи на стенах, добротная каменка, в итоге получаем отличное проветривание, защиту от грибков и прочей напасти, хорошую просушку после посещения.

В современных реалиях, гарантией долговечности осиновой постройки будет:

— правильно отобранная древесина,

— наружная обработка от осадков и вредителей,

— хорошая вентиляция.

Из научных данных по древоведению мы знаем, что осина в целом несколько устойчивее к влаге, чем эта же береза, ель или сосна, но это только в том случае, если вы относитесь к ней должным образом.

Вот и получается, что у того, кто подошел к возведению и использованию собственной баньки ответственно она и стоит не один десяток лет, а у других пропадает за три года.

Кроме прочности многих интересует так сказать практическое использование такой бани: ну там какой пар в ней, как дышится, чем пахнет и т.п.

Известно, что свежесрубленная осина пахнет зеленой травой, с небольшой кислинкой и ноткой горечи. Все это же остается и в только что поставленном срубе, правда с несколько меньшим ароматом. Вот здесь, тоже мнения разделяются — одним это нравится, другим не очень приятно, в общем кому что.

Многие владельцы отмечают необыкновенно легкий, мягкий пар при достаточно высокой температуре в парной, объясняя это свойствами данной древесины, в частности отсутствием смолы. Думаю с этим вполне можно согласиться, а вот приписывать в этом случае в недостатки хвойным породам выделение каких-то вредных веществ, при испарении содержимого смоляных карманов, не стоит.

Ну и не обойдем конечно вниманием другую сторону этих вещей. Все деревья у нас наделены «особыми» свойствами, осина не исключение. Поговаривают, что она лечит человека, вытягивая из него отрицательную энергию и хвори всякие.

И в заключение приведем небольшую характеристику осины.

— доступная,

— нет смолы,

— устойчива к влаге,

— легко обрабатывается,

— легкая, но в тоже время прочная,

— мало нагревается,

— плохо возгорается.

— небольшая теплопроводность,

— практически не дышит,

— специфический запах,

— привередлива в уходе.

Ну и еще отметим, что осиновые срубы, как и таковые из хвои, подвержены нападениям древоточцев, дают усадку, требуют конопаченья, подвержены растрескиванию бревен.

В последние годы интерес к осине постепенно возвращается, кому-то действительно проще и дешевле поставить сруб из такого дерева, а кому-то просто она по-душе. Иначе как объяснить тот факт, что в Сибири при наличии кедра некоторые строят себе осиновые бани.

А так, конечно, при всех ее положительных свойствах, имеется к ней какое-то недоверие. Закончить хочется одной фразой знакомого строителя, которая все наверное объясняет: …»считается, что осина предпочтительнее для бани, смолы в ней нет, да и вроде как стоит дольше. Себе, правда, поставил из сосны…»

Если кому интересно, можете посмотреть небольшой сюжет-обзор скромной по размерам, но ладной садовой баньки из осины.

Источник статьи: http://banya-v-derevne.ru/vidyi-ban/stavim-banku-iz-osinovogo-sruba/

Баня по-черному: где мылись наши предки, как устроена современная «черная» парная и почему она не гниет?

«Разве может цивилизованный человек понять, что это такое? Рубленый дом, из которого валит дым. И в этом угаре русские занимаются развратом и вакханалией!» — «Чушь. В банях моются». — «Три раза в неделю?! Не смешите меня. »

Помните, именно так рассуждал о русской бане соперник гардемаринов шевалье де Брильи, ожидая с Анастасией Ягужинской выездных паспортов в домике на болоте. Ну, как мылась «цивилизованная» Европа — тема отдельная, мы же поговорим о нашей традиционной бане по-черному, которая так поразила утонченного француза.

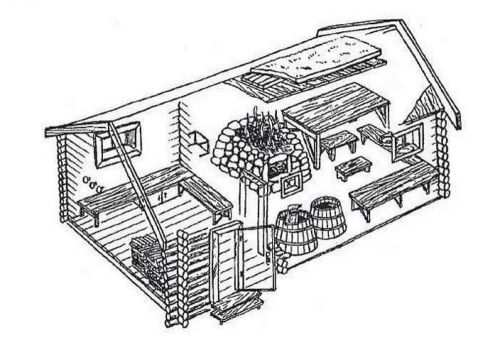

Классическая русская баня совсем не похожа на комфортабельные банные комплексы с панорамным остеклением в зоне отдыха, раздевалкой, душевой, с купелями на обширных террасах или с крытым бассейном, которые можно видеть сегодня во многих загородных домовладениях. В своем исконном варианте это маленькая низкая избенка, сложенная из соснового, липового или осинового кругляка-тонкомера и частично врытая в землю — полуземлянка. Крышу делали земляной или тесовой, под ней (а по факту почти над землей) — крохотное окошко, служащее для освещения и проветривания. Воздухообмен обеспечивается также через естественные щели между венцами. Швы в стенах конопатили мхом — он не только не поражается гнилью сам, но и за счет бактерицидных свойств защищает от порчи древесину. Усыхая, такая прокладка между бревнами делала стены воздухопроницаемыми.

Баня по-черному с земляной крышей

Баня по-черному с тесовой кровлей

Чтобы сруб лучше держал тепло, межвенцовые стыки в верхней части постройки (там, где собирается горячий воздух) замазывали снаружи глиной, а самую нижнюю пару венцов, выступающих над землей, обкладывали глиняной «подушкой»

Помещение в срубе одно, поскольку раздевались за порогом бани, а топили печь и мылись прямо в парной (правда, В. Даль отмечает, что «при порядочной бане есть предбанник, где раздеваются, отдыхают, запивают баню квасом»). Притолока над входом низкая, а порог высокий — так при открывании двери горячий воздух не будет сразу вырываться наружу, а холодный — стелиться по полу (к слову, в постройках, имеющих сени, порожек сильно не завышали). При этом высота дверного проема могла не достигать и полутора метров. Да и, в общем-то, потолок в парной был не выше 1,8 м.

Внутри бани находится широкий (около 1 м) помост из «незанозистой», ароматной липы — полóк для парения, к которому ведут одна-две, тоже широкие ступени, использовавшиеся как лавки для мытья. Дощатый настил на полу делали со щелями для стока воды и набрасывали на него сено, солому или лапник «для духа».

Если бы наши далекие предки услышали, что кого-то забанили, они бы решили, что человека хорошенько попарили и вымыли, так как «банить» для них означало очищать водой — мыть, стирать, купать. Банили, например, белье и полы в доме; также банили, то есть вымачивали и промывали, соленую рыбу; банили пушечные и ружейные дула — вычищали их специальной меховой щеткой-банником. А словом «баня», кстати, называли еще природные горячие источники, ключи.

Сердцем бани являлась печь — каменка с камнями-голышами, уложенными слоями от крупных к мелким, или (позже) чугунка, наполненная боем чугунного литья. Причем печь эта не имела дымохода: таким образом, горячий дым не выносился в трубу, а оставался в воздухе парной, отдавая свой жар поверхностям и притом покрывая их сажей. Для вытяжки предназначалось маленькое отверстие, вырезанное в стене поблизости от очага. Всё в бане по-черному: и ее размеры, и устройство помещения, и способ топки — работало на одну идею: достичь максимального эффекта при минимальном расходе дров. Баня должна была быстро разогреваться и долго удерживать тепло, чтобы его хватило на всех многочисленных чад и домочадцев. Печь топили поленьями из деревьев лиственных пород (береза, ольха, дуб, осина, липа), отличающихся малым содержанием смол, дающих сильный жар и, что важно, не выбрасывающих снопы искр при горении.

Тонкие, сухие бревна бань, проложенные легко воспламеняющимся мхом, вспыхивали как спички, и нередко это приводило к тому, что в считанные часы сгорали целые деревни. Вот почему было даже особое распоряжение, предписывающее строить бани за околицами — вдали от жилых домов, амбаров и сенохранилищ

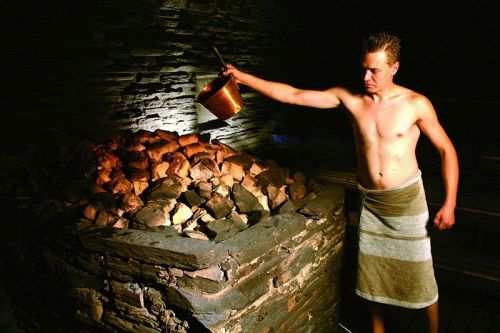

Топку производили в два-три приема. Чтобы обеспечить приток воздуха для горения дров, дверь держали приоткрытой. Концентрация угарного газа в помещении была такова, что при необходимости войти внутрь нужно было накрывать голову и наклоняться пониже, чтобы не надышаться дымом (СО легче воздуха и устремляется вверх). Для удобства печку располагали близко от входа: так можно было наблюдать за очагом прямо от двери и подбрасывать дрова, не проходя вглубь задымленной парной. В целях пожарной безопасности печь ставили прямо на землю, оставляя между нею и деревянным настилом пола свободный промежуток.

После первой закладки, в процессе которой выделяется много дыма, поверхности в парной обливали водой, чтобы прибить сажистый налет. При сгорании второй порции топлива копоти образуется уже меньше. Пока головешки еще красные, камни продолжают накапливать тепло. Когда угли прогорят до конца, их выгребают из топки и выносят. Полок и лавки снова обдают водой, смахивают веником сажу с камней и, распахнув дверь и окно, хорошо проветривают помещение. Теперь можно париться. Для получения влажного, духовитого пара на каменку плескали отвары трав или хлебный квас, настоянный на мяте. В течение веков горячую воду приготовляли, опуская в нее крупные раскаленные камни; позднее, во всяком случае в XX веке, по бокам печи пристраивали многовёдерные чугунные емкости — котлы. Холодную воду держали в бочке.

Первыми из членов семьи в баню шли мужчины — им доставался самый сильный жар, поэтому на полкé можно было находиться только в шапке и рукавицах, чтобы не обжечься. За ними мылись женщины, и уже затем, когда пар становился «легким», наступала очередь детей и стариков

Для крестьян, занимающихся тяжелым физическим трудом, баня, с охаживанием себя жестким веником, была физиологической потребностью. Она глубоко очищала кожу, удаляя из пор жир и соли, содержащиеся в поте; облегчала боли в натруженных мышцах и суставах, благотворно воздействовала на органы дыхания и пр. К слову, пока парились, в бане, развесив на жердях, прожаривали и одежду, не давая расплодиться в ней платяным вшам — переносчикам опасных болезней. В дворянской среде, а также у горожан парная была не в чести, а для современного человека она и вовсе стала своеобразной формой отдыха и релаксации.

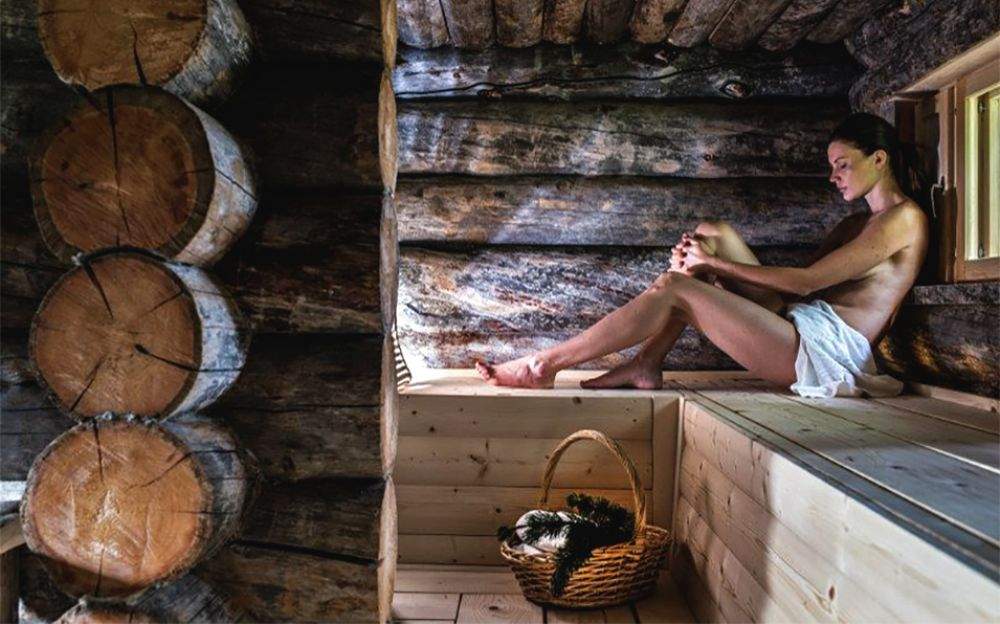

«Черная» парная на современный лад

Сегодняшние представления о гигиене и комфортности проведения банных процедур обусловливают облик современных бань, который, казалось бы, сложно сочетается с принципами организации «черной» парной. Однако при ближайшем рассмотрении это совсем не так. Константой, по сути, остается небольшой размер парильного помещения (9–12 м²), а также приземистая (1,5–1,6 м, ширина 70–80 см) дверь, выходящая из него, конечно, не прямо на улицу, а в предбанник. Прочие составляющие бани по-черному, безусловно, могут быть модернизированы и осовременены.

Современная баня по-черному

Помещение»черной» парной, как и в старину, небольшое

Как правило, в банях планируют отдельную от парной помывочную, раздевалку (располагать ее в предбаннике не рекомендуется: через него будет выходить дым при проветривании, оставляя здесь черный налет) и просторную комнату отдыха. Также здание подключают к коммуникациям — холодному водопроводу, канализации, электричеству. При наличии магистрального газа имеет смысл установить в бане газовый котел, однако большинство пользователей предпочитает и сегодня нагревать воду по старинке, пристраивая бак к печи.

Для безопасности в парной целесообразно использовать низковольтное освещение (36 или 12 В). Проводка должна быть термоизолирована, а светильники — иметь влагозащищенный, жаростойкий корпус

Баню ставят на фундамент, подходящий к конкретным условиям участка и рассчитанный на предполагаемую нагрузку. Если это столбы или сваи, под щелевыми полами может быть устроен дренаж, в других случаях в гидроизолированной конструкции перекрытия предусматривают наклонные трапы с системой направленного отведения стоков.

Сруб складывают из сосновых или лиственничных бревен любой желаемой толщины, применяя в качестве отделки только тщательную шлифовку. В каркасной постройке потребуется толстая деревянная обшивка, например, из блок-хауса. Швы конопатят льняной или джутовой ленточной паклей — она экологически безопасна, имеет низкую теплопроводность, устойчива к влаге, не повреждается плесенью и гнилью.

Потолок в парной, испытывающий экстремальное тепловое воздействие, делают из толстых досок, бруса или бревна. Лиственница для этого подходит больше, чем сосна, поскольку последняя, по крайней мере в начале эксплуатации, может ронять капли смолы. Чтобы избежать сильного коробления древесины, следует использовать только хорошо высушенный материал, а при его укладке не применять механический крепеж: в условиях постоянной смены температурно-влажностного режима между элементами настила неминуемо появятся щели, и тогда их будет гораздо проще устранить. Кроме того, есть опасность, что от накалившихся металлических метизов дерево может воспламениться. Принятая высота потолка — 2–2,1 м; конструкцию, в том числе в местах опирания на стены, необходимо теплоизолировать, например, плитами негорючего фольгированного утеплителя.

Баню по-черному следует располагать на участке так, чтобы дым из нее не валил в окна жилых построек и не коптил их фасады. Кроме того, его не должно задувать обратно в парную. Оптимальным для такой бани является безветренное место

Съемные настилы на полки после каждой процедуры необходимо сушить

Полкủ в невысоком помещении «черной» бани устанавливают на двух уровнях — 0,3–0,4 и 1–1,2 м. Чтобы не пачкаться сажей при парении, их можно застилать простынями, но лучше всего изготовить тонкие и легкие съемные настилы. Их кладут на полкủ, когда помещение уже протоплено и проветрено, а после процедуры выносят и просушивают на воздухе. Так их не придется каждый раз скоблить, чтобы удалить копоть, и прослужат они довольно долго.

Печь ставят на отдельном бетонном основании. В самом простом варианте она представляет собой выложенное огнеупорным кирпичом «кострище», над которым закреплена металлическая решетка для камней. Также это может быть классическая кладочная топка с каменкой, оснащенная дверцей или заслонкой для защиты от искр. Водяные баки встраивают в очаг, подвешивают над ним либо сооружают для емкости подставку над камнями. Размеры печи для стандартных по объему парных: длина 1,2–1,5 м, ширина 1 м, высота — 0,9 м от уровня пола.

Форму и местоположение печки выбирают по своему вкусу. Круглые обычно располагают по центру помещения, а те, что имеют плоские грани, — у стены или в углу: главное, чтобы они были хорошо видны от двери в парную. Где бы ни стоял очаг, между ним и горючими конструкциями обязательно предусматривают противопожарные расшивки (например, из кирпича и глины), а также устраивают предтопочную площадку из огнестойких материалов.

Для банных печей рекомендуется использовать теплоемкие породы камня, такие как малиновый кварцит, порфирит, жадеит, базальт, талькомагнезит. При выборе материала важно также учитывать, что пригодные по своим характеристикам для каменок габбро и темно-серая разновидность жадеита, содержащая много сульфидов, источают неприятный запах; на талькохлорите образуется пылевой налет, который разноситься по воздуху, а полупрозрачный белый кварц, состоящий только из молекул кремния и кислорода и при охлаждении выделяющий озон, к сожалению, быстро разрушается под воздействием высоких температур и прослужит не больше года. Впрочем, со временем любые камни становятся хрупкими, покрываются толстым слоем сажи и снижают теплоотдачу, так что периодически каменку необходимо перекладывать.

Кроме окошка размером примерно 50 × 50 или 30 × 60 см, в стенах «черной» парной должны присутствовать еще несколько технологических отверстий: одно-два приточных (внизу стены напротив топки), для подпитки кислородом огня, и одно вытяжное — вблизи печки. При этом оптимально, чтобы над вытяжкой находился фронтон — так дымовой поток будет свободно утекать вверх, а не разбиваться о свес крыши и устремляться обратно в помещение. Технологические отверстия (обычно диаметром 10–15 см) снабжают плотными деревянными затычками.

Некоторые пользователи, стремясь ускорить удаление дыма из парной, вставляют в вытяжное отверстие трубу в виде конуса, направляя ее раструб в сторону очага. Такое «усовершенствование», в общем, имеет право на существование, но главное, чтобы не пропал сам смысл топки бани по-черному. Есть и прямо противоположное решение: над печью сооружают своего рода крышку-рассекатель, которая рассеивает дым по помещению и не дает ему быстро уйти в вытяжку, не успев отдать все свое тепло. Кроме того, в этом случае жар от печи не бьет в одну точку потолка над очагом.

Принцип топки бани с давних времен, по сути дела, не изменился. В общей сложности процесс занимает 2–2,5 часа (зимой, при трех закладках, — на час больше). Первая порция дров горит от 40 минут до часа, вторая — час-полтора. Ориентировочный расход дров — 0,2–0,4 м³. Выгребать прогоревшие угли нужно не сразу — их ворошат и оставляют еще на полчаса. Если баня устроена правильно, полноценно париться в ней можно будет в течение как минимум четырех часов, а мягкое тепло сохранится в помещении еще очень долго.

Убирать в парной гораздо проще, когда она просохнет. Влажная сажа липкая, и, чтобы удалить ее, придется приложить немало усилий. При рядовой уборке достаточно смести сухой налет веником, а вот во время генеральной чистки без скребка уже не обойтись

Черным по белому

Основной аргумент «против» бани по-черному — сажа, которую, не допуская ее нарастания толстым слоем на всех поверхностях, периодически приходится удалять механическим способом — с помощью специальных щеток для чистки древесины. Процесс этот, безусловно, трудоемкий и не быстрый. Существуют и химические средства, но перед их применением нужно убедиться в полной безопасности состава, а также в том, предназначены ли они для обработки именно банных помещений с их особыми условиями эксплуатации. Правда, такой вариант не подходит тем любителям парных, кто не приемлет в них никакой «химии» в принципе. Казалось бы, тут «белые» бани безоговорочно выигрывают у «черных». Однако не стоит забывать, что чистка от сажи дымоходов, необходимая для поддержания нормальной тяги, тоже требует и затрат, и определенного приложения сил.

Как ни странно, есть у сажи и свои плюсы. Во-первых, она работает как антисептик для ничем не обработанной древесины, защищая ее от плесени и гнили и надолго продлевая ей жизнь. Ведь копоть от березовых дров — это деготь, обладающий противомикробными и противопаразитарными свойствами. Испокон веков его применяли для заживления ран и ожогов, при лишае, себорее, диатезе, экземах, грибковых поражениях кожи и т. п. Кроме того, благодаря той же саже в помещении бани никогда не будет запаха затхлости.

Ну, и в завершение зададимся вопросом: какой смысл для нас сегодня имеет «черная» парная, когда тот же эффект можно получить без дыма, без копоти и в более комфортных, «чистых» условиях? Да, экономия средств на кладке дымохода и на расходе дров налицо. Но важнее, пожалуй, другое. Баня по-черному дает возможность оторванному от корней и традиций современному человеку почувствовать, что эти корни всё еще живы.

Источник статьи: http://www.zaggo.ru/article/stroitel_stvo/obshee/banya_po_chernomu_gde_mylis_nashi_predki_kak_ustroena_sovremennaya_chernaya_parnaya_i_pochemu_ona_ne.html