- Лимфома Ходжкина

- Причины развития

- Распространенность

- Формы

- Клинические стадии

- Симптомы

- Диагностика

- Современные подходы к лечению

- Лучевая терапия

- Критерии оценки полноты ремиссии

- Диспансерное наблюдение

- Баня при лимфоме ходжкина

- 2. Что такое кольцо Вальдейера?

- 3. Зачем опухоли делят на стадии?

- 4. Как устанавливают стадию лимфомы?

- 5. По какой системе определяют стадию лимфомы Ходжкина и неходжкинской лимфомы низкой степени злокачественности?

- 6. Как определяют стадию при неходжкинских лимфомах средней и высокой степени злокачественности?

- 7. Что представляет собой шкала Карновского (Karnofsky)?

- 8. В чем различие между клинической и гистологической стадиями?

- 9. Опишите методику диагностической лапаротомии, цель которой — уточнить стадию лимфомы.

- 10. Назовите показания к диагностической лапаротомии.

- 12. Что такое Рабочая формулировка (Working Formulation) для неходжкинских лимфом?

- 13. Как отличаются течение и исход различных заболеваний группы неходжкинских лимфом?

- 14. Применяется ли при лечении лимфом хирургический метод?

- 15. Каков риск развития второй опухоли после успешного лечения лимфомы Ходжкина?

Лимфома Ходжкина

Информация для родителей

Лимфома Ходжкина (болезнь Ходжкина или лимфогранулематоз) – злокачественное заболевание лимфатической системы.

Причины развития

Лимфома Ходжкина (ЛХ) возникает из-за злокачественного изменения (мутации) В-лимфоцитов. В-лимфоциты — это белые кровяные клетки крови, которые находятся в основном в лимфатической ткани. Поэтому лимфома Ходжкина может развиваться везде, где есть лимфатическая ткань, также она может поражать и другие органы (печень, костный мозг, лёгкие и/или селезёнку).

Распространенность

- Лимфома Ходжкина занимает 5-е место в структуре заболеваемости у детей и подростков и состаляет 5-7%.

- Заболеваемость лимфогранулематозом в России составляет 0,8 на 100 тыс. детского населения.

- Наиболее часто болеют дети и подростки старше 11 лет.

- В детском и подростковом возрасте мальчики болеют немного чаще, чем девочки, соотношение по полу составляет 1,6 : 1 (мальчики : девочки).

Формы

Морфологическим субстратом опухоли являются клетки Березовского-Штенберга-Рид, однако, их количество в опухолевой ткани редко превышает 10%. Второй вариант клеток – клетки Ходжкина, которые являются провариантом клетки Березовского-Штенберга-Рид. В зависимости от того, как выглядит ткань опухоли под микроскопом, выделяют пять форм лимфомы Ходжкина.

- Вариант болезни Ходжкина с лимфоцитарным преобладанием составляет 5-6% от всех случаев ЛХ. Клеток Березовского-Штенберга-Рид очень мало.

- Смешанно-клеточный вариант диагностируется у трех четвертей пациентов. Клетки Березовского-Штенберга-Рид и клетки Ходжкина встречаются в достаточном количестве.

- Лимфоцитарное истощение – наиболее редко встречающийся морфологический вариант опухоли (менее 1%).

- Наиболее часто встречается вариант лимфомы Ходжкина с нодулярным склерозом.

- При нодулярном лимфоидном преобладании ткань лимфатического узла полностью или частично замещена инфильтратом нодулярного строения, часто сочетающегося с зонами диффузного роста.

Клинические стадии

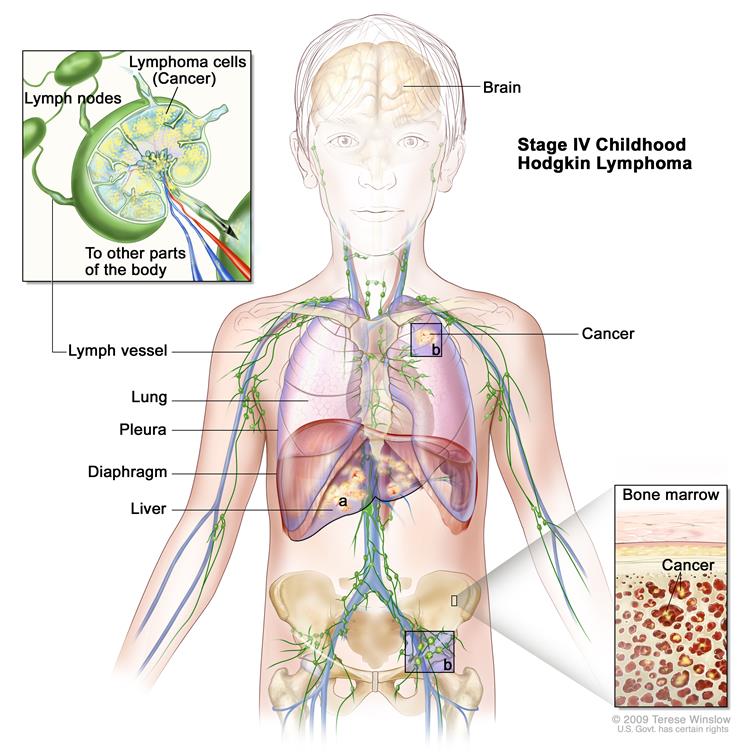

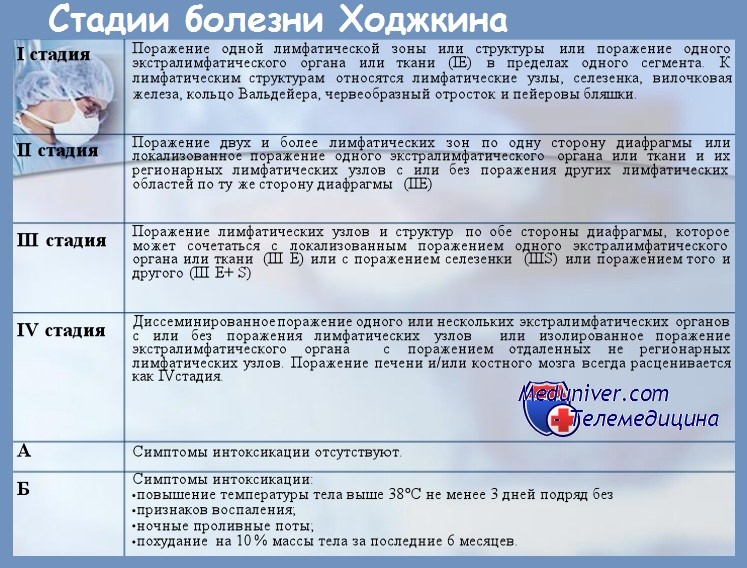

Клиническая стадия определяется согласно классификации Ann Arbor (1971), дополненной рекомендациями, принятыми в Котсвольде (1989):

I стадия — поражение одной или двух группы лимфатических узлов (I) или одного нелимфатического органа (или ткани) — (IE);

II стадия — поражение двух или более лимфатических областей по одну сторону диафрагмы (II) или вовлечение одного нелимфатического органа (или ткани) и одной (или более) лимфатических областей по одну сторону диафрагмы (IIE), поражение селезенки (IIS);

III стадия — поражение лимфатической системы по обе стороны диафрагмы (III), которое может сочетаться с локализованным вовлечением одного нелимфатического органа или ткани (IIIE), или с вовлечением селезенки (IIIS), или поражением того и другого (IIIES);

IV стадия — распространенное поражение одного и более нелимфатических органов (легких, плевры, перикарда, костного мозга, костей и проч.) в сочетании или без вовлечения лимфатических узлов.

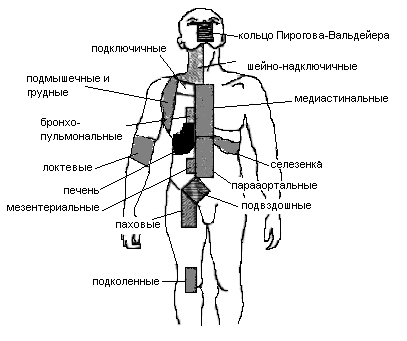

На рис. 1 представлены зоны поражения при лимфоме Ходжкина.

Рис. 1. Зоны поражения при болезни Ходжкина

Симптомы

Первым и наиболее характерным симптомом при лимфоме Ходжкина является увеличение лимфатических узлов. Лимфатические узлы, как правило, безболезненные, плотные, подвижные, часто в виде конгломератов (напоминают «мешок с картошкой»). Наиболее часто увеличенные лимфоузлы можно заметить на шее (рис. 2), в области подмышек, рядом с ключицей, в паху или одновременно в нескольких местах. Лимфатические узлы могут увеличиваться и там, где их нельзя прощупать, например, в грудной клетке, животе, в области таза.

Рис. 2. Поражение шейных лимфатических узлов при лимфоме Ходжкина.

Если увеличенные лимфоузлы находятся в грудной клетке (средостении) (рис. 3), могут появляться приступы кашля или одышка.

Иногда увеличиваются печень и селезенка (в медицинской практике это называется гепатомегалия и спленомегалия).

Поражение ЦНС может развиться в далеко зашедших случаях лимфомы Ходжкина.

Поражение костей: чаще поражаются позвонки, тазобедренные суставы.

Вовлечение костного мозга встречается в 5-10% случаев болезни Ходжкина.

У детей могут появляться общие симптомы заболевания: повышение температуры тела выше 38°С в течение трех дней без признаков инфекционных заболеваний, сильные ночные поты, потеря веса более, чем на 10% за последние 6 месяцев без видимой причины, утомляемость, слабость, кожный зуд по всему телу. Эти симптомы в медицинской практике называют В-симптомами и обозначают буквой «В», их используют в определении стадии заболевания.

Для стадирования необходимо учитывать биологическую активность заболевания. Определяется она на основании двух и более следующих показателей: СОЭ ≥ 30 мм/час; фибриноген ≥ 4 г/л; альбумин ≤ 40 %; СРБ (++ и более); число лейкоцитов ≥ 12х10 /л; альфа-2-глобулин ≥ 12%

Диагностика

Если после тщательного осмотра педиатр находит признаки лимфомы Ходжкина, то он дает направление в специализированный стационар (клинику детской онкологии и гематологии).

В стационаре проводятся:

- Исследование пораженной ткани. Основным методом диагностики лимфомы является биопсия (оперативное удаление пораженного лимфатического узла или ткани и изучение материала под микроскопом). По результатам исследования образца ткани можно точно определить, болен ребенок лимфомой Ходжкина, и если да, то каким именно ее видом.

- Анализ распространенности болезни в организме. После установления диагноза необходимо выяснить, насколько болезнь успела распространиться по организму и какие органы она успела поразить. С этой целью выполняют ПЭТ-КТ всего тела с глюкозой. По показаниям проводят исследование костного мозга (трепан–биопсия костного мозга у больных с IВ, IIB-IV стадиями), остеосцинтиграфию, МРТ при костных поражениях.

- Если в анамнезе имеется сердечно-сосудистая патология, выслушивается сердечный шум, выполняется ФВЛЖ (функция выброса левого желудочка).

Рис. 3. Поражение внутригрудных лимфатических узлов при лимфоме Ходжкина

Современные подходы к лечению

Основное место в лечении лимфомы Ходжкина занимает химиотерапия.

Химиотерапия – это лечение лекарственными препаратами (цитостатиками), которые блокируют деление или убивают опухолевые клетки. Максимального эффекта можно добиться используя комбинации цитостатиков (полихимиотерапия — ПХТ), которые по-разному действуют на клетки.

Полихимиотерапия проводится в соответствии с группой риска, в которую отнесен больной при первичном стадировании, в специализированном стационаре.

Первый цикл ПХТ начинается сразу же после подтверждения диагноза и установления стадии, в случае проведения оперативного лечения полихимиотерапия начинается через 5 дней после операции.

После химиотерапии проводится лучевая терапия (облучение) пораженных зон. Лучевая терапия должна начинаться в течение 14 дней от окончания химиотерапии при нормальных показателях крови.

В России сегодня используются две основные программы лечения лимфомы Ходжкина: DAL-HD и СПбЛХ. Оба протокола включают в себя полихимиотерпию и завершающую лучевую терапию. Количество циклов ПХТ зависит от стадии болезни и от выбора терапевтической группы, по которой лечат пациента. Больные обычно получают следующую программу: при благоприятных вариантах (1-я группа риска) – 2 цикла химиотерапии, при промежуточном прогнозе (2-я группа риска) – 4 цикла химиотерапии, при неблагоприятных вариантах (3-я группа риска) – 6 циклов химиотерапии. Разделение больных на группы риска имеет некоторые отличия в зависимости от применяемого протокола.

В программе DAL-HD используются схемы OPPA/OEPA и COPP. В протоколе СПбЛХ – схемы VBVP и ABVD.

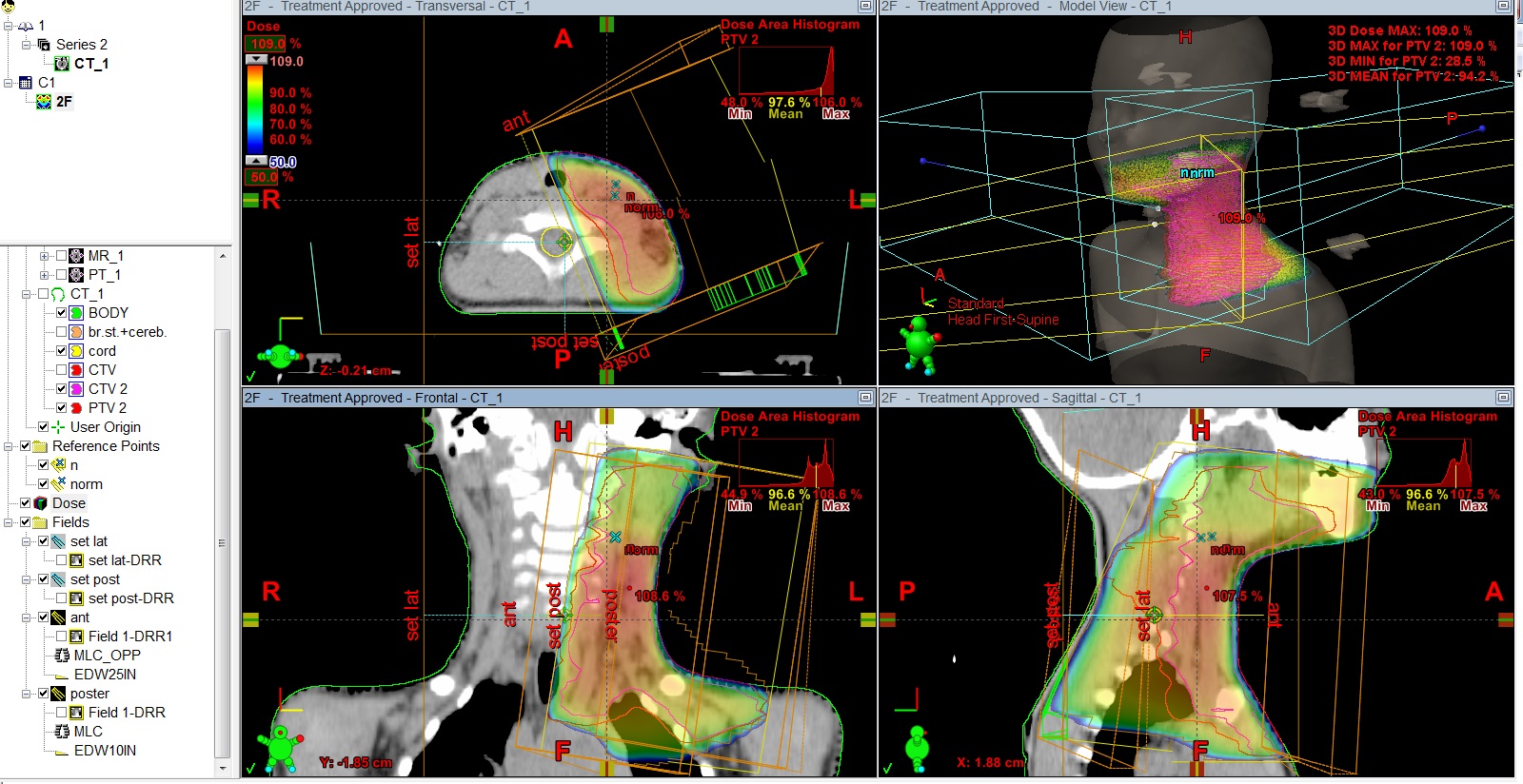

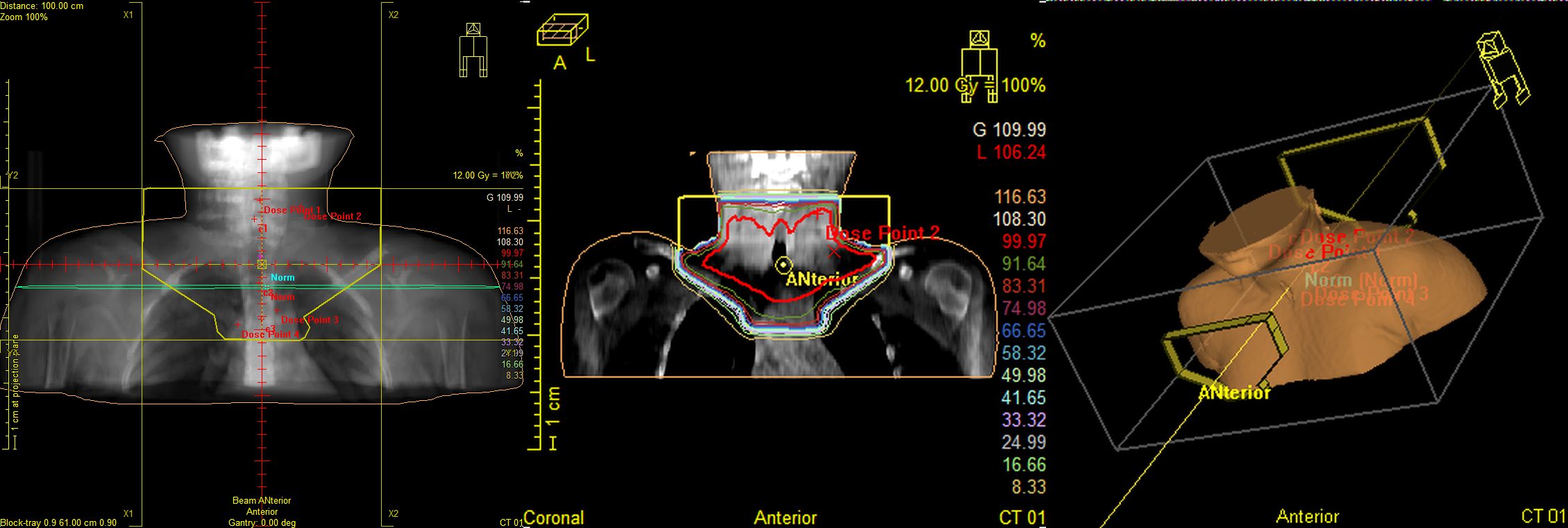

Лучевая терапия

Завершающим этапом лечения лимфомы Ходжкина является облучение всех пораженных зон лимфатических узлов. Как правило, лучевую терапию начинают через 2 недели после окончания лекарственной терапии при нормализации показателей крови.

Доза облучения зависит от полноты ремиссии после лекарственной терапии: при достижении полной ремиссии (исчезновение всех клинических и радиологических признаков заболевания) в лимфатической зоне по данным ПЭТ-КТ доза облучения составляет 20 Гр. Если размер опухоли после полихимиотерапии уменьшился на 75% и более от первоначальной опухоли и/или отмечается снижение гиперфиксации РФП по ПЭТ-КТ до 2-3 по Deauville, то доза облучения составляет 25 Гр. При уменьшении опухолевых образований менее чем на 75% и/или сохранении гиперфиксации РФП по ПЭТ-КТ 4-5 по Deauville, то дозу облучения увеличивают до 30 Гр.

Рис.5 План лучевого лечения. Пациент И., 4 года 6 мес. Лимфома Ходжкина IIст. с поражением шейных, надключичных, подключичных л/у слева, вилочковой железы, носоглотки. Состояние после 4 курсов курсов ПХТ, ремиссия. Облучение шейно-над-подключичных л/у слева с консолидирующей целью, СОД 20 Гр.

Рис.6 Пациентка М., 11лет. Лимфома Ходжкина II ст. с поражением мягких тканей шеи, лимфатических узлов шеи. Состояние после 2 курсов ПХТ. По данным контрольного ПЭТ/КТ метаболически значимых очагов не выявлено, ремиссия. Проведение лучевой терапии первично вовлеченных зон в суммарной очаговой дозе 20,0Гр с целью консолидации.

Критерии оценки полноты ремиссии

Критерии оценки ремиссии нужны врачу для определения необходимости продолжения лечения или интенсификации программ терапии, либо перевода пациента под динамическое наблюдение.

- Полная ремиссия — полный регресс всех признаков заболевания (клинических, гематологических и других проявлений болезни) по данным визуализирующих методов обследования, определяемая дважды с интервалом не менее 4 недель.

- Частичная ремиссия — уменьшение размеров опухолевых образований не менее, чем на 50% на срок от 4 недель при отсутствии новых очагов поражения.

- Стабилизация заболевания – уменьшение размеров опухолевых образований менее, чем на 50% или увеличение их не более, чем на 25% от первоначального объема при отсутствии новых очагов поражения.

- Прогрессирование — появление в процессе лечения новых очагов поражения или увеличение ранее имевшихся более, чем на 25%, а также появление симптомов интоксикации.

- Рецидив — появление новых очагов поражения после достижения полной ремиссии.

Диспансерное наблюдение

Наблюдение детей и подростков с лимфомой Ходжкина проводится в течение не менее 3-х лет после завершения лечебной программы.

В первом квартале пациент обследуется каждый месяц, в последующие 9 месяцев – каждый квартал и в последующие годы – раз в полгода.

Лимфома Ходжкина относится к числу наиболее излечиваемых онкологических заболеваний и около 80% пациентов живут более 10 лет после окончания лечения.

Авторская публикация:

КУЛЕВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА

заведующая отделением химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей у детей, доктор медицинских наук

Источник статьи: http://nii-onco.ru/vidy/limfoma-hodzhkina/

Баня при лимфоме ходжкина

Больные лимфогранулематозом впервые обращаются к врачу с жалобами, вызванными либо опухолью шеи, либо средостения. Наиболее часто опухоль развивается в лимфатических узлах и редко — вне них; при этом распространение в соседние группы лимфатических узлов более характерно, чем “перескакивание” в более отдаленные области. У большинства больных диагноз устанавливают рано, на I или II стадии. Вовлечения локтевых, подколенных или брыжеечных лимфатических узлов обычно не происходит.

Для распределения по возрасту характерны два пика, ранний у двадцатилетних и поздний у шестидесятилетних.

Неходжкинские лимфомы развиваются из лимфоцитов; их также называют лимфоцитарными лимфомами. Заболеваемость этими опухолями за последние 20 лет значительно выросла, что частично можно объяснить распространением СПИДа. Неходжкинские лимфомы, в противоположность лимфоме Ходжкина, часто расположены вне лимфатических узлов и склонны к метастазированию; редко ограничиваются одной областью, поражая часто костный мозг и печень.

Для неходжкинской лимфомы более характерно вовлечение локтевых, подколенных и брыжеечных лимфатических узлов, а также кольца Вальдейера; практически все лимфомы ЖКТ — неходжкинские. В большинстве случаев болезнь выявляют на поздних стадиях.

2. Что такое кольцо Вальдейера?

Слизистая оболочка задней ротоглотки покрывает слой лимфатической ткани, образующей в определенных участках скопления — небные, язычные, глоточные и трубные миндалины. Если смотреть сзади, то они представляются в виде кольца вокруг стенки глотки, отсюда и термин «лимфатическое кольцо». Здесь может развиться первичная или метастатическая опухоль.

3. Зачем опухоли делят на стадии?

Опухоли делят на стадии в соответствии с распространенностью заболевания на момент первичного обследования. При использовании системы классификации TNM о тяжести опухоли судят на основании размера опухоли (tumor), наличия метастазов в лимфатические узлы (nodal) и отдаленных метастазов (metastasis). Классификация в соответствии с распространенностью заболевания позволяет выбрать терапию и предсказать течение болезни.

4. Как устанавливают стадию лимфомы?

Сбор анамнеза и объективный осмотр позволяют обнаружить системные симптомы и выявить вовлеченные группы лимфатических узлов. Лабораторные исследования включают полный анализ крови, определение концентрации креатинина, тесты функции печени, определение СОЭ, определение активности лактатдегидрогеназы и щелочной фосфатазы. Если при рентгенологическом исследовании грудной клетки обнаружено отклонение от нормы, то необходимо выполнить КТ грудной клетки.

Всем больным показаны КТ живота и таза, а также двусторонняя аспирация костного мозга и биопсия. Мнения о целесообразности выполнения лимфангиографии и диагностической лапаротомии противоречивы.

Видны типичные двухядерные RS-клетки и мононуклеарные ходжкинские клетки (х400).

5. По какой системе определяют стадию лимфомы Ходжкина и неходжкинской лимфомы низкой степени злокачественности?

Систему TNM применить нельзя, поскольку лимфома — злокачественная опухоль лимфатических узлов и первоначальное место ее развития обнаруживают редко. Таким образом, стадию определяют на основании локализации опухоли и наличия системных симптомов. Для ходжкинских и неходжкинских лимфом низкой степени злокачественности используют классификацию Ann Arbor:

— I стадия. Вовлечение лимфатических узлов одной области или локализованное поражение одного органа или ткани вне лимфатической системы

— II стадия. Вовлечение лимфатических узлов двух и более областей по одну сторону диафрагмы или локализованное поражение одного органа или ткани вне лимфатической системы и их регионарных лимфатических узлов.

— III стадия. Вовлечение лимфатических узлов, расположенных по обе стороны от диафрагмы, которое может сочетаться с локальным поражением соседнего органа (тканей) вне лимфатической системы, с поражением селезенки, или с поражением и того и другого.

— IV стадия. Диссеминированное (многоочаговое) поражение одного или нескольких органов вне лимфатической системы (включая костный мозг) с вовлечением соответствующих лимфатических узлов или без него или изолированное поражение органа вне лимфатической системы с поражением отдаленных лимфатических узлов.

Индекс Е обозначает поражение органа вне лимфатической системы, а индекс S — поражение селезенки при III или IV стадиях болезни. Е и S могут сочетаться, если опухоль распространилась за пределы лимфатической системы на окружающие ткани и, в гоже время, поразила селезенку.

Каждую стадию делят на подгруппы А и Б, основываясь на наличии или отсутствии общих симптомов. Если общих симптомов нет, то больного относят к подгруппе А. К подгруппе Б относят больных, которые без очевидных причин в течение 6 месяцев до установления диагноза похудели более чем па 10%, у которых развилась лихорадка с повышением температуры > 38°С или которые профузно потеют ночью; системные проявления называют Б-симптомами. Зуд часто включают в описание Б-симптомов, однако если он является единственным симптомом, то этого недостаточно для определения больного в подгруппу Б.

Например, у мужчины 24 лет, обратившегося с опухолевидным образованием шеи, не сопровождающимся местными и системными симптомами и поражением других участков тела, стадию болезни определяют как IA. Заболевание у женщины 70 лет с локализованной лимфомой кишки малого размера (низкой степени злокачественности), сопровождающейся поражением брыжеечных (регионарных) лимфатических узлов и повышением температуры тела до 38,5°С в течение последних 6 педель, соответствует стадии IIеВ.

6. Как определяют стадию при неходжкинских лимфомах средней и высокой степени злокачественности?

Стадию неходжкинских лимфом средней и высокой степени злокачественности определяют по модифицированной системе Национального Института Рака (National Cancer Institute):

— I стадия. Локализованная опухоль в лимфатическом узле или вне него.

— II стадия. Опухоль поражает два или более лимфатических узла или один участок вне лимфатической системы с дренирующими его лимфатическими узлами при отсутствии плохих прогностических признаков.

— III стадия. Сочетание II стадии с одним или несколькими плохими прогностическими признаками.

Плохие прогностические признаки включают:

(1) состояние по шкале Карповского 10 см;

(4) активность лактатдегидрогеназы сыворотки > 500 ME или

(5) поражение трех и более экстранодальных участков.

7. Что представляет собой шкала Карновского (Karnofsky)?

Данная шкала используется для оценки активности больного, по которой можно судить о тяжести заболевания. Если больной (больная) знает о болезни, однако не уменьшает своей активности, то состояние такого больного оценивают в 100%. По мере прогрессирования болезни активность снижается, и оценка уменьшается. Состояние больного, прикованного к постели, оценивают в 10%.

8. В чем различие между клинической и гистологической стадиями?

Клиническая стадия определяется на основании данных анамнеза, объективного осмотра и рентгенологического исследования. Увеличение лимфатических узлов, обнаруженное при КТ живота или лимфангиографии, говорит о субдиафрагмальной локализации опухоли. Определение гистологической стадии требует гистологического исследования всех тканей, которые могут быть вовлечены в процесс.

Для установления гистологической стадии в случае обнаружения при КТ живота или лимфапгиографии увеличенных лимфатических узлов необходима диагностическая лапаротомия с биопсией. На метод определения стадии указывает буква «с» (клиническая) или “р” (гистологическая), которую ставят перед номером стадии. Например, стадия сIII говорит об опухоли, проявляющейся увеличением лимфатических узлов, обнаруженным при КТ или лимфангиографии.

Если поражение лимфатических узлов установлено при лапаротомии с последующим гистологическим подтверждением, то стадию опухоли обозначают как рIII.

9. Опишите методику диагностической лапаротомии, цель которой — уточнить стадию лимфомы.

Срединный разрез обеспечивает доступ к зонам расположения лимфатических узлов. Вначале выполняют спленэктомию, после которой — клиновидную и пункционную биопсию каждой из долей печени. Лимфатические узлы берут из чревной, брыжеечиой, воротной, парааортальиой и паракавальной групп. У женщин, находящихся в пременопаузе, выполняют овариопексию.

При этой манипуляции яичники помещают за матку, что позволяет сохранить фертильность после облучения области таза приблизительно половине женщин. После ушивания раны выполняют повторную двустороннюю биопсию костного мозга. В настоящее время изучается возможность определения стадии с помощью лапароскопии.

10. Назовите показания к диагностической лапаротомии.

Диагностическую лапаротомию следует выполнять, только если ее результаты могут изменить клиническую стадию и если уточнение стадии изменит план лечения. Изучение удаленного во время операции материала дает более точную информацию, чем клиническая оценка. Анализ лапаротомий, выполненных в Стэнфорде, показал, что у 43% больных, операция привела к изменению стадии.

Опухоли приблизительно 30% больных изначально отнесенных по клиническим признакам к I и II стадиями, после операции и исследования удаленного материала патологом были «повышены» до III или IV стадии. Наоборот, у 20% больных, отнесенных по клиническим признакам к III или IV стадии, распространенность опухоли была оценена завышений.

Однако в некоторых подгруппах вероятность поражения участков ниже диафрагмы настолько мала (

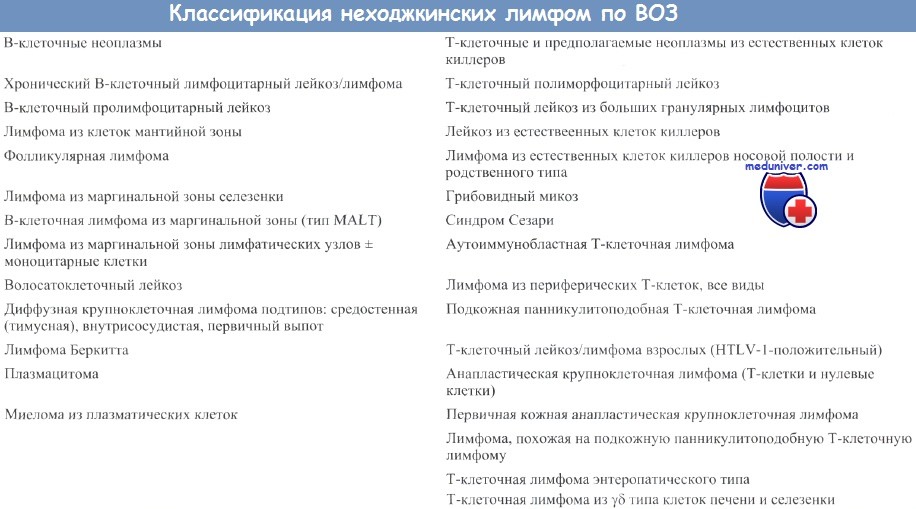

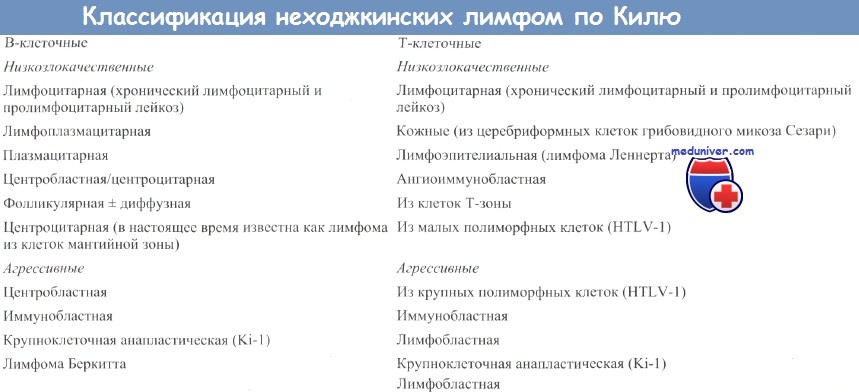

12. Что такое Рабочая формулировка (Working Formulation) для неходжкинских лимфом?

К большой группе пеходжкинских лимфом относят все лимфомы, не являющиеся лимфомой Ходжкина. В данную группу входят опухоли различных гистологических типов, для каждого из которых характерны свой вариант течения и прогноз. Ранние попытки классифицировать эти подтипы привели к созданию шести различных классификаций. Рабочая формулировка была создана для стандартизации номенклатуры неходжкинских лимфом.

Она делит все гистологические описания па три основные группы: низкой, средней и высокой степени злокачественности. Для опухолей, входящих в такую группу, течение, план лечения и прогноз похожи.

13. Как отличаются течение и исход различных заболеваний группы неходжкинских лимфом?

Лимфомы низкой степени злокачественности обычно протекают вяло; для них характерен медленный рост и длительный бессимптомный период. Агрессивные лимфомы быстро прогрессируют и, при отсутствии лечения, быстро приводят к смерти больного. Парадоксально, но химиотерапия наиболее эффективна при среднем и агрессивном подтипах опухоли.

Хотя лучевая терапия редко приводит к излечению при локализованной лимфоме низкой степени злокачественности, а па распространенной стадии болезни редко эффективна химиотерапия, медиана выживаемости измеряется годами, что можно объяснить естественным медленным развитием заболевания.

Лимфомы средней степени злокачественности часто отвечают па лечение комбинациями стандартных химиотерапевтических препаратов. Агрессивная и своевременная химиотерапия агрессивной лимфомы в 75% случаев ведет к полной ремиссии и к длительной выживаемости 50% больных.

14. Применяется ли при лечении лимфом хирургический метод?

Да. Локализованные неходжкинские лимфомы ЖКТ наиболее часто развиваются из лимфоидной ткани подслизистого слоя желудка. В этом случае операция является основой лечения, а полную резекцию опухоли па ранней стадии считают излечивающей процедурой. При более распространенных стадиях могут быть эффективными адъювантная лучевая терапия и химиотерапия.

Лимфома других отделов ЖКТ часто проявляется как экстренное хирургическое заболевание. Диагноз часто устанавливают во время операции — устранения перфорации, обструкции или кровотечения. При локализованной первичной опухоли ее следует резецировать.

15. Каков риск развития второй опухоли после успешного лечения лимфомы Ходжкина?

У больных, которых успешно лечили по поводу лимфомы, риск развития в течение жизни второй опухоли выше, чем в средней популяции. Наиболее часто вторая опухоль бывает представлена раком легкого или молочной железы, саркомой, лейкозом или неходжкинской лимфомой. Больным, которым проводилась лучевая терапия на область шеи, необходимо ежегодно проверять функцию щитовидной железы для выявления возможного пострадиационного гипотиреоза.

Молодых женщин, которым облучали грудную клетку, следует тщательно обследовать для выявления возможного рака молочной железы. Ежегодную маммографию начинают выполнять женщинам старше 40 лет сразу после лечения, а более молодым — спустя 8-10 лет.

Источник статьи: http://meduniver.com/Medical/Xirurgia/limfogranulematoz_i_limfoma.html