- Эталон русской бани — 100% рубленная баня из бревна ручной рубки

- Проект бани с верандой, срубленной в «лапу», «Беляная гора» (6х6)

- Особенности рубки сруба

- Виды срубов

- Баня из рубленного бревна «Беляная гора» (6х6)

- Планировка бани

- Русская баня: корни и традиции

- Немного истории

- Баня и русская армия

- «Сандуновские» бани

- Знаменитые «Хлудовские» бани

- Русская баня — мощный источник здоровья

- Традиции русской бани

- Бани на Руси: история, особенности, устройство, традиции || Русская баня на руси

- Зарождение русской бани

- Банные смотрины и девичник с вениками

- Чем на Руси занимались в банях

- Заключение

- Какими были бани в Древней Руси и где парились первые жители Петербурга

- Традиция париться в общих банях

- Как ходили в баню

- Ключевые отличительные черты русской бани

- Определение слова «Баня» по БСЭ:

- Польза русской бани для здоровья

- «Черная» баня и русская печка

- Традиции русской бани: царское парение

- Потусторонние обитатели бани и старинные обычаи

Эталон русской бани — 100% рубленная баня из бревна ручной рубки

Самое главное, неоспоримое, преимущество бани из рубленного бревна – это ее натуральность, органичность, экологичность (названий может быть много, а суть одна).

Принято называть, что сруб такой бани «дышит». Прогретая и увлажнённая древесина отдаёт мягкое прогревающее тепло обратно в парную и создаётся качественный правильный режим русской бани.

Проект бани с верандой, срубленной в «лапу», «Беляная гора» (6х6)

Мы все слышали и не один раз произносили эти слова — сруб, дом из сруба, баня из сруба. Но знаем ли мы особенности строительства сруба, его преимущества и недостатки. И прежде чем браться за строительство бани из сруба стоит подробнее разобраться, что это такое сруб?

Сруб — это деревянное строение, стены которого собраны из бревен (рубленных, оцилиндрованных) и из бруса.

Особенности рубки сруба

Залог успеха — всего ничего! Нужно сложить вместе четыре главные составляющие: дерево, топор, черта и руки мастеров

1. Дерево для сруба

Данному выражению, наверное, больше 100 лет, но, как оно актуально и сейчас!

«. если баню из сруба решите ставить, то свежий сруб заказывать не рекомендовал бы. Лес сырой, будет рвать бревна. «

2. Главным инструментом во время рубки был и остается до сих пор — топор.

3. Проверенный столетиями инструмент для рубки сруба — черта

4. Руки мастеров — плотники

Виды срубов

Видов рубки несколько — основные, успешно зарекомендовавшие себя, — российская, канадская и норвежские рубки.

Узнать о его видах, ведь от выбора сруба зависит сложность строительства, цена и многие другие факторы, можно

Баня из рубленного бревна «Беляная гора» (6х6)

Общая площадь бани 33.64 м², площадь застройки на участке 36 м². Характеристики проекта: одноэтажная, баня, в русском стиле, из рубленного бревна, в лапу, с двускатной крышей, квадратная, размеры 5.8х5.8 м (размеры указаны по осям) — габаритные размеры 6х6 м, — бани до 50 кв. м

Почему сруб в «лапу»? Помимо многих преимуществ — основное — это увеличение полезной площади строения

Планировка бани

Планировка: комната отдыха-предбанник, душевая-помывочная, парная и веранда,

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/domaizkomi/etalon-russkoi-bani-100-rublennaia-bania-iz-brevna-ruchnoi-rubki-5fcdb49e7e300d7cca173c47

Русская баня: корни и традиции

Кто не любит русскую баню, просто ни разу в ней по-настоящему не был!

Баня в России почиталась во все времена и являлась местом своеобразным, особенным. Еще в древние времена не обходился ни один дом без пусть маленькой, но своей баньки. Не зря уже давно существует поговорка:

Хозяин на селе тот, у кого баня лучше.

В бане не только принимались ванны и происходили гигиенические процедуры: в них лечились, рожали детей и умирали. Именно в бане девушки гадали на суженого. Да и деревенские знахари нередко проводили там свои мистические обряды. А еще, согласно популярным сказаниям, обитает в бане своеобразный «банный» дух в виде малорослого нечёсаного старичка-банщика, который может любого грешника запарить до смерти. А посему в бане люд старался не только не ругаться, но и говорить тихо. Однако время шло, и от всевозможных суеверий баня отмылась, став главным борцом за чистоту русского люда. Даже в наши дни, при наличии в каждом доме коммуникаций и удобств, баня остается непременным атрибутом истинно русской души.

Немного истории

Когда именно появилась первая русская баня, и кто именно ее придумал — доподлинно неизвестно. Это важное изобретение приписывается всему русскому народу в целом. Упоминание бани в письменных источниках относится к X веку. В «Повести временных лет» про славянские бани говорится:

Диво видел я в Славянской земле… Видел бани деревянные, и натопят их сильно, и разденутся и будут наги, и обольются квасом кожевенным, и поднимут на себя прутья молодые и бьют себя сами, и до того себя добьют, что едва вылезут, чуть живые, и обольются водою студеною, и только так оживут. И творят это постоянно, никем же не мучимые, но сами себя мучат, и то творят омовенье себе, а не мученье.

О таких чудесах, согласно «Повести временных лет», поведал апостол Андрей удивленным римлянам. И действительно, русскую баню не сравнить ни с европейскими, ни с азиатскими купальнями. Славяне мылись раз, а то и два в неделю, для них баня имела сакральный смысл. В Европе же в это время банная культура была полностью забыта.

Известно наверняка, что первоначальные бани топили «по-черному». Это означает, что у печей в них не предусматривался дымоход и вся сажа и дым выходили через щели и окна самой баньки. После многократных протопок такие сооружения приобретали черный цвет стен, за что и получили свое название. Сейчас о таком виде парного удовольствия помнят разве что историки. Все остальные привыкли считать традиционной баню с печкой, обложенной камнями и дымоходом. Кроме того, такая банька должна быть снабжена предбанником и удобными деревянными полками для лежания. Изменилось многое, но то, что настоящая баня должна быть из деревянного сруба, осталось неизменным. Именно это помогает в современных банях не утратить то чувство единения с природой, которое и было заложено в нее изначально.

Баня и русская армия

Знаменательную роль сыграла баня в русской армии, особенно во время военных походов. В конце XIX века в России среди армейских чинов разразились огромные споры. Спорили, так ли уж необходима солдату парилка, не пора ли заменить походные бани на европейские душевые. Недорого и эстетично. Спор взялся разрешить лекарь Михаил Гусев, который готовился к защите степени доктора медицины. Гусев набрал две группы добровольцев, заставив их в течение трех месяцев жить по расписанию: принимать пищу в указанные часы, но главное — регулярное посещение бани. Эксперимент доказал, что русская баня — мощный источник здоровья. Все добровольцы за три месяца прибавили в весе, укрепились физически, но главный аргумент: ни один из них «не заболел даже легким недугом».

«Сандуновские» бани

До революции в Москве было 2 млн. жителей и порядка полусотни больших общественных бань. Две бани, хлудовские и сандуновские, ревностно сражались за право называться царь-баней. И все же Москва отдавала предпочтение сандуновским. Они были старше, имели больший статус. Неслучайно московские свахи традиционно, чтоб у молодоженов семейная жизнь сложилась, рекомендовали невесте накануне свадьбы обязательно в «сандунах» попариться, водой из серебряной шайки себя облить.

Неимоверно высоко статус «сандунов» поднял Фёдор Шаляпин. Он «сандуны» не просто обожал, он в них распевался. И публика, узнав банное расписание кумира в дни его посещения бани, как на концерт ломилась. Кто же откажется бесплатно услышать лучший бас мира? «Сандуны» превращаются в огромный центр «помывки» не только московского и российского, а в какой-то мере мирового масштаба. Все говорили, что там был какой-то особенный пар. Вот Шаляпин говорил, что именно в «сандунах» пар очень хорошо влияет на его голосовые связки. Он после бани очень хорошо поет, чувствует себя отлично. Будучи в Париже, он как-то сказал, что хорошо было бы сюда русские бани привезти, потому что они очень полезны.

«Сандуны» всякому клиенту угодить умели. Так, они первыми из московских бань начали у себя принимать богатых дам с их любимыми собачками. И пока барышни в недрах «сандунов» нежили себя многочисленными процедурами, их гувернантки купали собачек в тазиках с ароматной водой. «Сандуны» привлекали клиентов целебным паром, а также самой чистой в Москве водой, которую очищали выписанные из-за границы фильтры немецкого производства. Мягкая вода «сандунов» позволяла хорошо промыть голову.

Знаменитые «Хлудовские» бани

Хлудовские бани, как и «Сандуны», превратились в своеобразные клубы, где встречались люди высшего света, оговаривая и решая порой сложнейшие дела. Привлекали посетителей и прекрасные рестораны, открытые при банях. Здесь можно было заказать самое редкое вино, самое изысканное блюдо. Лучшие повара Москвы трудились на кухне, ублажая посетителей.

При банях традиционно существовали прачечные. Пока клиент мылся, его белье могли постирать, погладить, просушить, подштопать подкладку. Поэтому возле бань всегда можно было видеть мостки и полощущих белье женщин. Хлудовские бани сумели сказать слово, при этом принципиально новое. Они первые в Москве открыли прачечную механическую, где стирку вели машины.

Русская баня — мощный источник здоровья

Даже в наши дни традиционная медицина признает положительное влияние водяного пара на отдельные органы человеческого организма. В прошлые же времена в основном только и лечились травами и настойками, которые для лучшего эффекта назначались совместно с процедурами в жаркой русской баньке. Помимо лечения, баня — это отдых для души. Она расслабит ваше тело и очистит вашу душу. В настоящей баньке, под треск горящих дров и ароматный травяной запах пара, по-настоящему задумываешься о бытии. Так было всегда, так осталось и в наши времена.

Традиции русской бани

Как уже говорилось выше, в русской бане принято не только мыться и париться, но и создавать все условия для отдыха души и тела. И именно для этого было придумано немало традиций. Основную из них знают, конечно, все — это знаменитые парные веники. Их применение, виды и особенности использования — тема для отдельного разговора. Существуют книги и отдельные тренинги по правильному составлению и применению веников в банях. Современные врачи также весьма благосклонно относятся к подобной терапии, соглашаясь с народом в том, что таким образом из организма выбивается любая хворь. Но каждый любитель посетить баню наверняка имеет свой собственный способ применения парного веничка, которым будет делиться с вами неохотно, ведь это почти профессиональный секрет. А использование различных травяных сборов? Настоями поливают горячие угли и обрызгивают стены. Сушеные травы развешивают по углам для целебного аромата. Таким образом, вы объединяете отдых с оздоровлением всего организма.

Традиционная русская баня — это не просто заведение, где можно вымыться. Баня — это состояние души, разума и тела, их единство. И так повелось еще со времен Древней Руси. А тот, кто не любит русскую баню, просто ни разу в ней по-настоящему не был.

Источник статьи: http://ruvera.ru/russian_ban

Бани на Руси: история, особенности, устройство, традиции || Русская баня на руси

Зарождение русской бани

У историков нет единого мнения о том, является ли баня исконно нашим изобретением или славяне переняли традицию париться у северных племен либо скифов. Но многие ученые считают, что всё же баня была явлением, придуманным на русской земле. В период с X по XII столетия во многих летописях так или иначе упоминаются бани. Интересно, что в старинных записях парная имела различные названия:

Первые три слова, согласно словарю В. И. Даля – это производные от слова «мыть». Следующие, по разным источникам, означают отделение в бане и ступеньку или полок. Получается, ключевое значение этих названий связано с процессом мытья тела, что доказывает большое внимание русских людей к личной гигиене.

Уже в середине XVII столетия государство начало регулировать вопросы, связанные с русской баней. Например, в 1649 году был издан официальный указ, касавшийся норм ее строительства. В нем речь шла о том, что иметь подобное сооружение могли все люди, у которых для этого было достаточно земли. При этом возводить бани допускалось лишь на огородах и подальше от жилых помещений.

Банные процедуры не мыслились русскими людьми без использования специального мыла, которое готовили в домашних условиях. Его варили из льняного растительного масла и животного сала: говяжьего, свиного или бараньего. А для царских особ и высокопоставленных лиц с 1630 года Аптекарский приказ (официальный орган, в ведении которого были все больницы и частные аптекари) разработал специальный мыльный состав для лечения различных болезней.

В деревнях вместо мыла в бане часто использовали щелок, добытый из древесной золы. Причем с ним купали даже новорожденных младенцев. Для малышей использовали щелок, полученный из золы соломы, так как считали, что он нежнее древесного очищает кожу. Немного этого щелока разводили в теплой воде и в ней купали младенца.

Банные смотрины и девичник с вениками

На Руси придирчивые свекрови обязательно предлагали будущей невестке попариться в бане. Именно так мать, «заглядывала в душу» избраннице своего сына. Этот способ отлично показывал выносливость девушки и помогал найти недостатки, которые та могла успешно прятать под одеждой ранее. Банными смотринами предсвадебная подготовка не ограничивалась.

Банный девичник на современный лад

Девичники на современный лад устраивались именно в бане. Невеста со своими подружками прощалась со свободной жизнью и одновременно совершала процедуру очищения перед вступлением в брак. После завершения брачных обрядов молодые тоже отправлялись вместе в баню и только после этого вкушали традиционное угощение второго дня, которое накануне сваха заботливо зашивала в скатерть. Поход в баню считался залогом счастливой семейной жизни.

Чем на Руси занимались в банях

Впервые о русской бане упоминается в “Повести временных лет”. Это X век. Но некоторые историки считают, что баня на Руси появилась намного раньше, в V–VI веках.

Издревле она считалась сакральным местом, где одновременно господствуют четыре стихии: вода, огонь, земля и воздух. Они очищают человека не только физически, но и духовно.

Русская баня кардинально отличается от европейских и азиатских – высокой температурой жара и таким неотъемлемым атрибутом – как березовый веник. Русский банный ритуал приводил в шок приезжающих иностранцев, которые называли происходящее действо пыткой и самоистязанием.

Когда англичане попали на Русь через Север, то отметили, что эти варвары топят избы “по-черному”, потом в них семьями купаются, истязая друг друга хворостинами, а затем с гиканьем бросаются в речку или пруд.

Первыми русскими банями были влазни по-черному. Печь там была без трубы. Дым и копоть поступали непосредственно в парилку. Стены и потолок моментально становились закопченными, черными – что и дало название таким баням.

Парились в них лишь после того, как хорошо проветрят. Открывали все окна и двери, чтобы дым уходил наружу. Позже стали ставить печи с дымоходом. И такие бани назывались белыми. Парились на Руси и в обычных домашних печах. У них были просторные устья – почти полтора метра глубиной и около полуметра высотой.

На Руси баней пользовались все: и князья, и знатные люди, и простой народ.

Без бани не обходилось ни одно торжество. Так, после рождения ребенка это событие обязательно нужно было «обмыть» в бане. Без нее не обходился и свадебный обряд. Накануне бракосочетания невеста с подругами ходила в баню. Соответственно, и жених с друзьями посещал парную. На следующий день после свадьбы молодожены также шли в баню. По выходе из нее – их встречала сваха и угощала жареной птицей и “банником” – хлебом, которым мать невесты благословляла к венцу молодых.

Иностранцев поражало, что русские предпочитают баню в качестве места общения. Как писал курляндец Яков Рейтенфельс, “русские считают невозможным заключить дружбу, не пригласив в баню и не откушав затем за одним столом”.

Практически в каждом доме на Руси была своя баня, которая топилась раз в неделю. Суббота считалась банным днем. Не работали даже присутственные места. Постройка бань разрешалась всем, у кого имелось достаточно земли. Указ 1649 г. предписывал ’мыльни строить на огородах и на полых местах не близко от хором’, чтобы избежать пожаров.

В домашних банях мылись всей семьей. Олеарий (немецкий ученый 1603-1671 гг.), совершивший путешествие в Московию и Персию в 1633-1639 гг., писал, что “русские могут выносить сильный жар, от которого они делаются все красными и изнемогут до того, что уже не в состоянии оставаться в бане, они выбегают голые на улицу, как мужчины, так и женщины, и обливаются холодной водой, зимою же, выбежав из -бани на двор, валяются в снегу, трут им тело, будто мылом, и потом снова идут в баню”.

Однако дворяне и богатые люди отдавали предпочтения не домашним, а большим общественным баням, где люди всякого возраста и пола также парились и мылись вместе. Многие “просветители” и “моралисты” того времени называли общие бани главным очагом разврата. Хотя и в Европе в то время совместный помыв мужчин и женщин был делом обычным.

Но свобода нравов и отношений, царившие в русских банях, приводила иностранцев в удивление. По их мнению, русские были совершенно лишены ложной стыдливости, присущей – как они говорили – каждому цивилизованному (то есть европейскому) человеку. В бани приходили семьями, с малыми детьми. Здесь же, в общем зале, работали гулящие девки, именуемые растиральщицами. Для состоятельных клиентов всех сословий специально имелись отдельные кабинеты и закутки.

Только после Указа Екатерины Великой совместный «помыв» был запрещен. В 1743 году бани разделили на женские и мужские. К XIX веку в крупных городах появились дорогие, богато обставленные бани с хорошей обслугой и прекрасными буфетами.

Но самыми знаменитыми и роскошными были Сандуновские бани в Москве. В этом банном дворце бывал весь цвет российского дворянства и куда с удовольствием стали ходить иностранцы.

В 1992 году Сандуны были объявлены памятником архитектуры и взяты под охрану государства. Русские парные бани за границей не прижились. Но иногда в Европе можно увидеть указатель с названием местечка несущем в себе слово banya.

Бани на руси историяВпервые о русской бане упоминается в

amp;quot,Повести временных лет amp;quot,. Это X век. Но некоторые историки считают, что баня на Руси появилась намного раньше, в V–VI веках.

Русскому человеку сложно представить свою жизнь без регулярного посещения бани. Для кого-то она является любимым местом отдыха, кто-то ходит в нее просто помыться. Но, к сожалению, мало кто знаком с историей бани: когда она появилась, и как видоизменялась с течением времени.

Наличие бань характерно для каждой мировой цивилизации. Например, в Древнем Египте они появились примерно 5 тысячелетий назад, когда местные жрецы принимали водные процедуры 4 раза в сутки. Не отставали от них и простые люди, регулярно посещающие специальные общедоступные сооружения для мытья.

Для древнеримской цивилизации характерны бани-термы. Самым роскошным сооружением подобного типа являлась баня, расположенная в городе Каракаллы. Она занимала 11 га площади и была рассчитана на 1600 посетителей. Древние римляне не просто мылись в бане. Здесь они общались и рисовали, проводили празднества и читали стихи.

Свои бани имели и другие древние территории: Сирия, Вавилон, Индия. В Америке парными пользовались индейцы, проводившие в них различные племенные ритуалы (испытания на зрелость, роды, погребение).

Одним из вариантов банных построек является финская сауна, появившаяся более 2 тысяч лет назад. Первоначально она выглядела как яма с очагом по центру, но в 12 веке викинги сделали из нее наземную конструкцию.

Банные процедуры оставили немаловажный след в истории человеческой культуры. До сегодняшних времен дошло немало разновидностей бань: турецкий хамам, южноамериканский темаскаль, североамериканский инипи, японские офуро и иши-буро, финская сауна и русская баня.

Первые упоминания о русской бане встречаются в летописях I века. Попариться тогда любили люди самых разных сословий: от простого люда до богатых князей. Баня носила различные названия: мовня, мыльня, влазня, мовья. Помимо гигиенических функций, она играла важную роль при проведении обрядов. Баню растапливали перед любым большим праздником или венчанием. Посещение сопровождалось специальными обрядами и традициями.

Монах Нестор Летописец упоминает в своих трудах о договоре, заключенном между Русью и Византией в 906 году. В документе было указано, что приезжающие к нам византийские купцы могут попариться в бане, слава о которой «гремит» далеко за пределами государства русского.

Первоначально бани были только бревенчатыми. Первая кирпичная парная была построена в городе Переславле в 1090 году.

Русская баня глазами иностранцев

О традициях русского банного дела писало множество иностранных путешественников: например, немец Олеарий. В его трудах упоминалось, что люд русский не представляет своей жизни без парной.

В глазах иностранцев посещение русской бани выглядело следующим образом:

- Люди заходят в горячее помещение, где плещут на камни воду,

- До «умопомрачения» хлещут себя вениками,

- Выскакивают на улицу и обливаются холодной водой или «ныряют» в снег,

- Вновь возвращаются в парную.

Иностранцам казалось удивительным удовольствие, которое получали наши соотечественники от всего этого процесса. Многие из них считали, что именно нелюбовь ЛжеДмитрия к банным процедурам и выявила в нем чужака.

Русская баня была непрезентабельным сооружением, без особых изысков и вычурности. Все в ней было настроено на оздоровление и отдых. Баня содержала одну парилку, а изменение температуры зависело от расположения полка: чем он выше, тем горячее. Это позволяло сэкономить пространство, и возвести баньку доже на небольшом участке.

Практически каждый населенный пункт имел общественную баню, открытую для любого желающего. Сначала, парные были общими для женщин и мужчин – разделение произошло только в 1743 году.

В сельской местности парные ставили на берегу озер, прудов и рек. Посетители бани могли окунуться в прохладную воду прямо с ее крыльца. Внешне постройка выглядела как компактный бревенчатый домик, строительство которого происходило в соответствие со старинными технологиями.

Немаловажной особенностью русской бани считалось наличие веников для парения. Больше этот банный аксессуар не использовался ни в одной стране мира. Применение веника создавало (и создает) эффект глубокого, согревающего массажа, омолаживало кожу, улучшало кровообращение и помогало согреться.

Ценность русских бань заключалась в оздоровительном и закаливающем эффекте. Полезные свойства от посещения парной были открыты в X веке монахами Печорского монастыря. С тех самых пор баня считалась самым действующий средство от хвори и сглаза.

Заключение

История русской бани неотделима от истории самого народа. Посещение парной являлось важнейшим и любимым занятием разных слоев населения. Ведь недаром, сам Петр I был страстным поклонником бань и отменил налог на строительство любых видов парных в Санкт-Петербурге.

История русской баниРусскому человеку сложно представить свою жизнь без регулярного посещения бани. Но какова же история русской бани любимого места отдыха и расслабления россиян.

Русская баня на весь мир славится своими целебными свойствами, но когда и как зародилось это чудо? На самом деле история возникновения и развития банного дела на Руси – это история русского народа, богатства его души и культуры здорового образа жизни, а баня на дровах издавна являлась местом особой энергетики. Но обо всем по порядку.

Существует несколько предположений о том, как появилась парная баня – возможно, это были капли дождя, случайно попавшие через крышу на раскаленный очаг, или же просто вода, ненароком вылитая на раскаленные камни. Более того, появление парных, по-видимому, было очередным витком развития цивилизации, так как, по мнению древнегреческого историка и философа Геродота (450-е года до н.э.), парные бани на дровах, камнях стали появляться у разных народов и племен примерно в одно и то же время.

Русская баня по чёрному

Какими были бани в Древней Руси и где парились первые жители Петербурга

Владимир Иванович Даль достаточно подробно раскрыл семантику слова «баня». Оно происходит от слова «банить», что в старину значило «мыть, чистить водою», а «баниться» — мыться. Говоря о банях, Даль имел в виду паровую русскую баню, строение или покой, где банятся не просто в сухом тепле, а в пару.

На Руси бани уже точно были минимум в X веке. Такой вывод можно сделать из богатого исследования Игоря Богданова «Три века петербургской бани». Богданов пишет, что арабский путешественник Ибн Руста в начале X века так описал «бани северян»: «В их стране холод до того силен, что каждый из них выкапывает себе в земле ров для погреба, к которому приделывают деревянную остроконечную крышу, наподобие церкви. В такие погреба переселяются они со всем семейством, взяв дров и камней. Разжигают огонь и раскаляют камни на огне докрасна. Когда же камни раскаляются до предела, на них льют воду, от чего распространяется пар, нагревающий жилье до того, что снимают даже одежду».

Оттуда же можно узнать, что летописец Нестор, живший в конце XI — начале XII веков, писал, что славяне, обитавшие в северных лесах, добровольно подвергали себя «тягостной процедуре» [мытья в раскаленной бане], доставлявшей им «мучительную радость». Нестор также описывает процедуру мытья в бане, отмечая массовость этого явления. Летописец говорит, что это «издревле было» неотъемлемой частью жизни русского человека.

При всем этом банное дело долгое время не регулировалось правителями. В деревенских банях мужчины и женщины парились вместе вплоть до XVI века. Это прекратилось только при Иване Грозном в 1551 году, когда Стоглавый собор запретил «совместное омовение», «дабы предотвратить возможное падение в грех».

В первое время после создания Петербурга бани разрешили строить всем желающим. Чем многие жители, к слову, воспользовались. Тогда бани еще не облагались пошлинами, и это было выгодно. Единственным условием было строить бани подальше от жилья и исключительно из камня.

Уже через несколько месяцев Петр I, увидев пристрастие народа к баням, решил извлечь из этого пользу. В 1704 году он издал указ о введении во всех городах и уездах денежного сбора с каждой общественной и домовой бани. С тех пор правительство стало поощрять создание общественных бань. По составленному уставу «О банном сборе», с бояр брали 3 рубля, со служивых — 1 рубль, а со стрельцов, служилых казаков и крестьян — по 15 копеек в год.

При этом бань всё равно становилось больше и больше. Как пишет исследователь Наум Синдаловский, можно говорить как минимум о Воронинских банях с мраморным убранством, банях в Адмиралтейском дворе, Фонарном переулке и близ Гавани. Они становились местами силы для людей, причем разных сословий; у каждой из них была своя репутация.

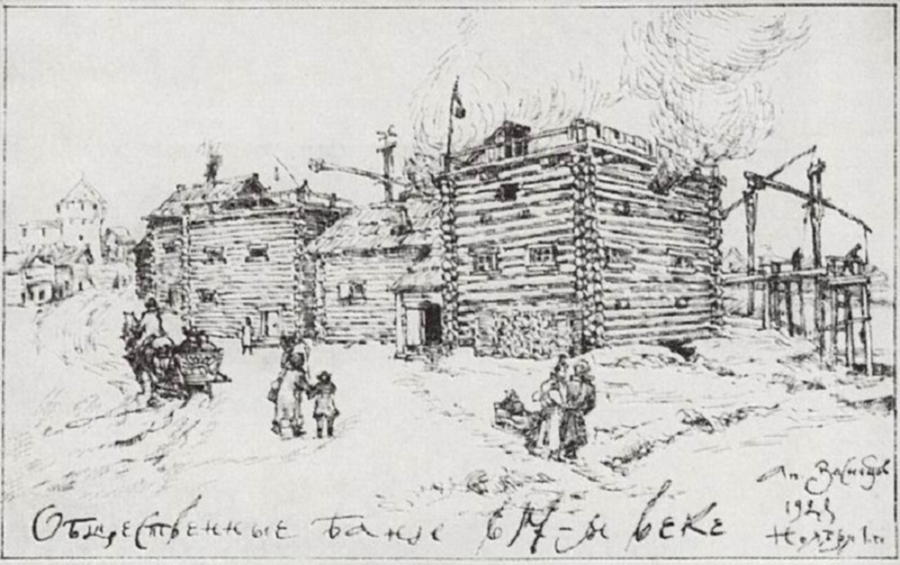

Общественные бани на реке Неглинной в XVII веке.

Традиция париться в общих банях

В прошлых столетиях иностранцы были немало удивлены бытовавшей на Руси практикой людей обоих полов париться в общих банях. Правда, это встречалось не повсеместно и с оговорками. Если говорить о деревенских русских банях, то они предназначались для посещения одной семьи. В них парились люди обоих полов, но только ближайшие родственники, а чужих людей вместе с собой купаться не пускали. По традиции, первыми в бане парились мужчины и детвора, а после всех наступал черед мыться женщинам.

А вот в крупных городах, где проживала знать, предпочтение отдавалось крупным общественным баням, где и правда русские люди парились все одновременно без различий полов и возрастов. Подобные общественные заведения представляли собой одноэтажные здания, возведенные неподалеку от рек. После того как хорошо распарились в бане, многие люди предпочитали охлаждаться в водоеме.

Внутренняя планировка общественных русских бань была довольно простая. В них было всего три типа помещений:

Взошедшая на русский престол императрица Екатерина Вторая, имевшая немецкое происхождение, посчитала недопустимым (как и многие ее соотечественники) одновременное мытье и женщин, и мужчин. Поэтому в 1743 году своим высочайшим указом она повелела разделить бани на женские и мужские помещения. Правда, как и многие официальные решения на Руси, этот указ долгое время существовал исключительно на бумаге, а люди продолжали пользоваться банями в общем порядке.

Ближе к XIX столетию банное дело все больше расцветало в Российской империи, и в крупных городах повсеместно начали открываться пафосные бани. Их отличала богатая обстановка, дорогие буфеты с изысканными яствами и качественная обслуга. Вход в подобные элитные заведения был дорогим, а значит, еще на пороге была возможность отсеивать неподобающую публику, что так нравилось высокородным господам.

Интерьеры и архитектура этого здания настолько великолепны, что в 1992 году Сандуновские бани были официально объявлены памятником архитектуры. С тех пор они находятся под охраной государства. А это значит, что никакой собственник не сможет поменять их архитектурный облик. Отдыхать в роскошной обстановке этого заведения, открытого в 1808 году, любили не только все русские дворяне того времени, но и многие иностранцы, которые начали ценить баню.

Как ходили в баню

Баня на Руси

В баню принято было ходить всей семьей: отец, мать, дети — все парились вместе. На Руси баню и разврат не связывали в одно целое, потому париться женщинам с мужчинами не считалось зазорным. Парились и мылись одновременно, не забывая обходить друг друга вениками.

Практичная сторона вопроса также имела место. Когда парилась вся семья, не было нужды топить баню несколько раз. Суровые времена не предполагали дурного расточительства. По праздникам и в особые дни баню топили исключительно женщины, причем взрослые и почитаемые семьей.

Ключевые отличительные черты русской бани

Главные особенности во многом связаны с ее устройством. В традиционном варианте она делится на несколько основных помещений: моечную комнату, парилку с печкой-каменкой и предбанник. В некоторых случаях парилка совмещена с моечной комнатой. В предбаннике человек может отдохнуть между заходами в парилку, раздеться там, хранить емкости с водой, а также проводить там сеансы массажа.

В моечной комнате, как понятно из названия, тело обмывается перед первым заходом в парную, а также в промежутках между новыми заходами в самое жаркое помещение русской бани. Входная дверь в парилку необычной конструкции: она низкая, небольшая и с высоким порогом. Это делается для того, чтобы не выпускать из парной горячий воздух и пар.

Внутри парной комнаты царит относительно средняя температура воздуха со средним уровнем влажности, что стимулирует быстрое образование горячего и очень влажного воздуха. Средние показатели температуры в традиционной бане варьируются в диапазоне от 50 до 90 градусов. Влажность составляет от 20 до 65 процентов. Именно этим русские банные традиции кардинально отличаются от подобных ритуалов в странах Европы и Азии.

Но из-за этих экстремальных условий к времяпрепровождению в бане есть строгие требования. Находиться в парной нельзя более двадцати минут закаленному человеку, а новичку нужно сократить период пребывания в парилке до пяти-десяти минут. Для сравнения, в римских термах или турецком хамаме, которым свойственны невысокие температуры и довольно низкая влажность, человеку можно быть столько, сколько он хочет.

Еще одна традиция, разительно отличающая русскую баню от других подобных, это использование в парной веников, связанных из веток кустов и деревьев с добавлением целебных трав. Справедливости ради нужно отметить, что веники активно используют в саунах жители Финляндии, хотя в наших краях носить веник в финскую баню не принято.

Наиболее распространенными являются веники, связанные из березовых, липовых и дубовых веток.

- Березовые вязанки славятся противовоспалительным эффектом и ранозаживляющим воздействием на тело.

- Дубовый веник при использовании в бане выделяет особые масла. Проникая в организм через раскрытые поры кожи, они очищают его.

- А липовый веник оказывает успокаивающее влияние на центральную нервную систему и помогает в лечении бронхов, почек и печени.

С помощью банного веника в парной можно сделать самомассаж, после которого кожа на теле становится шелковистой на ощупь и более упругой на вид. При правильном массаже веником человека можно избавить от болей в сустав и помочь в лечении радикулита.

Определение слова «Баня» по БСЭ:

Баня — помещение, оборудованное для мытья тела с одновременным действием воды и горячего воздуха (в турецких и римских Б.) или пара (в русской Б.). На Руси, как и во многих других странах, Б. были распространены с древних времён. упоминание о них встречается у летописца Нестора (11 в.). Строительство Б. в СССР ведётся по типовым проектам на 50-300 мест для городов и 10-50 мест для посёлков городского типа и сельских местностей. По устройству различают Б. туалетные, пропускного типа и смешанные. строятся также помещения, оборудованные только душами — душевые, которые устанавливают иногда в летних павильонах. Современная Б. может включать плавательные бассейны, помещения для физиотерапевтических процедур, дезинфекционные камеры. Распространены также т. н. парильни, в которых температура достигает 40-50°C и относительная влажность 80 — 90%. В некоторых Б. имеются отделения сухого тепла. Планировка Б. (см. рис.) зависит от её назначения. В Б. пропускного типа, предназначенных для санитарной обработки, грязная одежда моющихся дезинфицируется и бельё заменяется чистым. Во время Великой Отечественной войны были распространены банные поезда, Б.-землянки, передвижные душевые установки. Нормы площади Б. определяют из расчёта на 1 место: гардероб с вестибюлем 0,35 мІ, ожидально-остывочные 0,75 мІ, раздевальни-одевальни 1,3 — 1,4 мІ, мыльни 2,25-2,40 мІ, душевые 3,5 мІ, парильни 6 мІ. Расход воды в Б. на 1 моющегося не менее 150 л, на душевую установку 400-600 л/ч, на ванну с душем 550 л/ч. Мытьё в Б. оказывает влияние на весь организм. В парильне почти полностью прекращается теплоотдача тела, его температура повышается до 38-39°C, в результате чего в организме усиливаются окислит, процессы, повышается обмен веществ. Интенсивное выделение пота (в парильне и отделении сухого тепла) способствует выведению из организма конечных продуктов обмена веществ, облегчает работу почек. Под влиянием высокой температуры воздуха расширенные кожные капилляры переполняются кровью, которая отвлекается от внутренних органов, что способствует устранению застойных явлений и улучшению кровообращения. У здоровых молодых людей переменное действие тепла и холода, сопровождающееся расширением и сужением кожных капилляров, положительно сказывается на кровяном давлении и деятельности сердца. При органических заболеваниях сердца, атеросклерозе, аневризмах, гипертонической болезни и др., а также детям пользование парильней вредно. В. А. Горбов. Схема русской бани: а) туалетного типа — 1 — раздевальня-одевальня. 2 — мыльня. 3 — парильня. б) пропускного типа — 1 — раздевальня. 2 — мыльня. 3 — одевальня. 4 — загрузочное отделение дезкамер. 5 — разгрузочное отделение дезкамер. 6 — съемные перегородки (х — душ).

Польза русской бани для здоровья

В парной, к примеру, нейтрализуется сдавливающее действие перегрузок на нервные корешки, которые выходят из позвоночного канала. Благодаря этому снимается боль, что облегчает состояние людей, страдающих болезнями опорно-двигательного аппарата. И всё же перед первым походом в парную рекомендуется на этот счет проконсультироваться у врача.

Регулярное посещение русской бани поможет человеку избавиться от многих заболеваний.

| Недуги | Воздействие |

| Например, если правильно чередовать в бане пребывание в парилке с охлаждением в бассейне или под прохладным душем, то мужчины могут избежать такой неприятности, как раннее развитие половой дисфункции. | В этом случае хорошо делать массажи тазовой области с помощью веников из крапивы. Но его необходимо грамотно запарить, чтобы не причинить себе вред, поэтому рекомендуется заручиться помощью опытного банщика. |

| Если у человека начальная стадия вегетососудистой дистонии, нормализовать его здоровье и нейтрализовать перепады артериального давления помогут походы в русскую баню. | Еженедельные походы в парную повышают тонус кровеносных сосудов. Тренировка их происходит за счет того же чередования высоких и низких температур. |

| Хорошо снимать физическое и психологическое напряжение в бане после тяжелого физического труда. | При неправильном распределении сил у людей часто происходит так называемый «срыв спины» и ущемление нервных корешков, появляются грыжи. Посещение русской бани поможет устранить проблему гипертонизированной мышечной ткани. |

| Поможет баня и после спортивных нагрузок. | Здоровым людям, активно занимающимся спортом, также рекомендуется регулярное посещение русской бани. В парилке перенапряженные мышцы скорее расслабятся. С обильным потоотделением из них выходит молочная кислота − главная причина болей в мышцах после активных физических упражнений. |

Для женщин большое значение имеет позитивное влияние русской бани на их внешность. В первую очередь, благотворное воздействие она оказывает на кожный покров. Это связано с тем, что под воздействием высокой температуры и влажности в парилке к коже приливает больше крови. В работу включаются даже самые маленькие капиллярчики, которые в нормальном состоянии практически не задействуются.

Таким образом, каждая клеточка кожи получает питательные вещества и обогащается кислородом. Разогреваясь, активно и широко раскрываются поры на кожном покрове. Вместе с обильным потоотделением через них из организма выводятся токсины, вредные вещества и жировые пробки, забившие поры. Во время массажа веником происходит естественное избавление кожи от ороговевших частичек, которые также забивали поры и портили внешний вид тела. Избавившись от мертвых клеточек, кожа начинает буквально дышать.

«Черная» баня и русская печка

Первые заведения топились так называемым методом «по-черному», поскольку они не оборудовались дымоходами. При этом подходе печка натапливалась в парилке и густой дым заполнял все ее пространство, тем самым прогревая комнату. Плюс этого метода заключался в том, что дым покрывал черной копотью все поверхности помещения бани, тем самым обеззараживая их.

Тем не менее, несмотря на кажущуюся грязь вокруг, в древности в бане принимали роды и лечили больных людей, ведь копоть обеззараживала пространство. И на тот момент сложно было найти в деревнях более стерильные помещения. Позже к печкам начали приделывать дымоходы, и тогда народ уже начал топить бани по-белому. Этот метод, по сути, повсеместно используется до сих пор, так как сидеть в парной в копоти никому не хочется.

Был еще очень интересный способ париться в деревнях. Для этого люди использовали традиционные русские печи, которые могли одновременно выполнять несколько функций:

- с их помощью люди готовили пищу;

- прогревали зимой избы;

- спали на них сверху;

- мылись в них.

Последняя функция особенно любопытная. Для банных процедур подходили печи с большими проемами, в которые мог пролезть человек. Размеры этих проемов были высотой в полметра, а глубина печи должна была быть не менее полутора метров, чтобы в ней можно было париться. В банный день после приготовления ужина хозяйки вытаскивали из еще теплой печи золу, вымывали печку изнутри, чтобы убрать копоть, настилали внутрь солому.

Но в целом народ старался строить русские бани, чтобы иметь возможность нормально очистить свое тело. Их делали из гладко обтесанных бревен, тщательно подогнанных друг к другу. Чтобы сквозь щели не выходил жар, их законопачивали с помощью глины и даже мха. Традиционно баню натапливали несколько часов, а потому начинали этим заниматься заблаговременно.

Внутрь парной заносили сено и душистые травы, устилали ими пол и полки в бане. Эти подстилки выполняли сразу две функции.

- Оказывали массажное воздействие на тела парившихся людей.

- Под воздействие жара испаряли целебные фитонциды (это биоактивные вещества, которые нейтрализуют и подавляют развитие болезнетворных бактерий).

Ветки срезали с различных кустов и деревьев, а в банный день вымачивали их в настоях из целебных трав или на квасе. Специально для бани хозяйки готовили особые сорта кваса, в которые в качестве ингредиентов добавляли различные травы, свежие ягоды и мед. А чтобы эффективнее очищать тело, вместо мыла часто использовались особые составы из замоченной золы или массы, приготовленной на основе меда и муки.

Традиции русской бани: царское парение

Давно забытая традиция, от которой веет русским колоритом. Хотя на первый взгляд сено ассоциируется с глубинкой и простым крестьянским людом, парение на сене практиковали в основном в царских банях и банях для знати. Принцип проведения процедур достаточно прост. Голые доски в бане, к которым мы так привыкли, покрывали свежим, душистым сеном. Обычно такое парение проводили весной, когда травы особенно вкусно пахли.

Царское парение в наше время

Сено одновременно смягчало места для сидения и лежания и производило эффект, который сейчас принято называть ароматерапией. Под воздействием пара травы увлажняются и начинают сильнее источать приятный запах. При этом важно, чтобы трава была свежей, мягкой и скошенной вручную. Места лучше выбирать, где представлено все весеннее разноцветье: клевер, полынь, зверобой, чебрец и крапива.

«Толковый совет: для большего эффекта можно использовать на обычный березовый или дубовый веник, а веник из сушеных целебных трав.»

Потусторонние обитатели бани и старинные обычаи

Несмотря на то, что в русскую баню приходили за тем, чтобы очистить свои тело и успокоиться душевно, в древности это место считалось местом обитания нечистой силы. Не зря ведь даже в наши дни назойливого человека нередко раздраженно отправляют в баню. Древние славяне были уверены в том, что там живет близкий родственник домового, которого называли банником. Более того, жил он там не один, а со своим семейством.

Банника старались задабривать всеми средствами, как только могли. Сразу после возведения здания бани под порог закапывали тушку курицы черного цвета − это было своеобразное ритуальное подношение баннику. Затем, в период активного пользования парной, хозяин, который натапливал помещение бани, всегда при входе спрашивал позволения у духа на то, чтобы помыться.

Не ослабли эти традиции даже с принятием русскими людьми христианства. Так, в бане не только было запрещено развешивать на стены иконы, даже в предбаннике, но и нельзя было заходить туда с нательным крестом. Впрочем, тому есть и вполне рациональное объяснение: в жаркой парной металлический крестик мог запросто обжечь своего хозяина. Потому и в наши дни важно не забывать снимать с себя все украшения при желании попариться.

Источник статьи: http://xn—-btbthzjhegg9g.xn--p1ai/vnutrennyaya-otdelka/pervye-bani-v-mire.html