На Руси мылись ещё до бань, пока Европа изобретала духи

Современный человек не может представить свою жизнь без регулярных приёмов ванн или душа. В последнее время и вовсе люди стали принимать душ по два раза в день: утром и вечером. Оно и понятно — открыл кран, и горячая вода бесконечным потоком льётся в ванну.

Но такие удобства были не всегда. Наши предки мылись в банях, да и сейчас большинство людей скажет: нет ничего лучше бани. Но бани были не всегда, а ведь мыться нужно было и до них. Так где же на Руси занимались ванными процедурами до их появления?

На самом деле, есть всего немного факторов, которые дают нам ответ на этот вопрос. Бани появились на Руси настолько рано, что достоверной информации о прошлых временах почти не осталось. Банями на Руси начали пользоваться ориентировочно в 5 веке: только представьте себе, что в Европе даже через 10 веков люди не только не желали, но и просто боялись мыться!

Тем не менее, некоторые крохи информации всё же проливают свет на то, как же обстояли на Руси дела до бань. Одни из первых в истории упоминаний славян говорят нам о том, что наши предки мылись в проточной воде, то есть в реках, ручьях и других не стоячих водоёмах. То есть ещё до появления бань русский человек прекрасно понимал, что ходить грязным на протяжении годов — это неестественно и вредно.

Информация о том, как люди мылись в холодное время года, до нас не дошла. Не трудно предположить, что славяне и здесь не желали ходить грязными, принимая водные процедуры в тёплых помещениях.

Потребность славян в чистоте была настолько естественной вещью, что это даже нашло своё отражение в религии. Языческому богу Перуну приписывают заявления, в которых он призывает славян омываться в реках и мыть руки.

Теперь вспомним Европу, которая стремится навязать своё превосходство над всем миром на протяжении истории. Вот несколько кратких, но очень содержательных факторов:

В 13 веке крестоносцы увидели в других странах бани и подумали, что нечто подобное можно сделать и Европе. И что вы думаете? Церковь официально запретила их.

14 век был ознаменован Чумой. Европа понесла колоссальные потери, а на территорию Руси эпидемия не зашла. Те, кто не хотят признавать факты, списывают это на более холодный климат (хоть от европейского в некоторых регионах он не отличался). Правда же проста — зараза просто не могла распространиться по стране, ведь люди ходили чистые, то есть плохо подходящие для распространения бактерий.

И последний факт, который известен многим: духи, за которые сейчас люди отдают огромные деньги, изначально были созданы в Европе с одной целью — заглушать запах пота и другие зловония, исходившие от немытого тела.

Таким образом, русский человек на протяжении всей своей истории доказывал, что здоровое мышление и крепкий ум гораздо важнее пафоса и наигранного величия, которое так любили демонстрировать европейцы.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/nashahisory/na-rusi-mylis-esce-do-ban-poka-evropa-izobretala-duhi-5d56b6d344742600ad90af16

Банник — Банный домовой

Одним из самых злобных и опасных духов славяне считали банного черта, или банника. Откуда произошло такое верование?

В этой статье поговорим о русских преданиях, связанных с очень коварной и опасной нечистью – с банным чертом. Восточные славяне верили, что в бане гнездится особо злобный нечистый дух, который может довести людей до смерти, и потому баню, здание, выстроенное ради чистоты, считали местом нечистым, дурным, куда плохо заявляться в одиночестве.

Но обо всем по порядку.

Баня всегда имела огромное значение для славян и имеет по сей день. Это одна из наиболее сохранившихся традиций. Многие, у кого есть дача или кто живет за городом, непременно стремятся выстроить у себя баню.

Да и в городе без нее тоже никуда. Пускай сейчас во всех квартирах есть ванна, душ, однако при этом в городах существуют и бани, куда с удовольствием ходят горожане – не столько за мытьем, сколько за удовольствием: паром, духом березовых и дубовых веников, ледяной купелью.

Русская баня часто поражала иностранцев. Так, в XVII столетии английский дипломат Джильс Флетчер напишет: «Вы нередко увидите, как они (для подкрепления тела) выбегают из бань в мыле и, дымясь от жару, как поросенок на вертеле, кидаются нагие в реку или окачиваются холодной водой, даже в самый сильный мороз».

Англичанина этот обычай шокировал, но в России и по сей день это один из самых приятных и здоровых способов скоротать досуг. Не даром на Руси говорили: «Баня парит, баня правит, баня все поправит».

Бани можно было подразделить на несколько подвидов. Первый – баня, которая топится по-белому, более удобная в использовании. Подразумевает, что там есть каменная, кирпичная или металлическая печь с баком для нагревания воды (часто современные индивидуальные бани имеют именно такую конструкцию). Дров на то, чтобы натопить такую баню, уходит много.

Самый экзотичный и, быть может, архаичный подвид бани — баня, которую устраивали внутри русской печи. Сначала печь топили, а внутри грели чугунки с водой. Потом, когда печь истопилась, из ее нутра выгребали золу, освободившееся место застилали внутри соломой, а раскаленные угли, жар, сгребали в угол.

Потом человек залезал внутрь и очень осторожно мылся, чтобы не испачкаться сажей со стен печи и, не дай Бог, не усесться на угли. Вероятно, из-за этого странного и небезопасного способа мытья украинская баня получила свое сегодняшнее название — «лазня» (от слова «лазать»). Следует заметить, что так славяне мылись нечасто.

Самым распространенным видом бань были те, которые топились по-черному, потому что они не требовали много дров. Баня состоит из собственно бани и предбанника, где люди оставляют одежду перед мытьем. Дверь в парную делали очень маленькой и с высоким порогом, чтобы не выходил горячий воздух. Внутри парной стоял котел с водой и открытый очаг с раскаленными камнями. Он давал жар и пар.

Дым от этого очага частично выходил через специальное отверстие в потолке, и стены в бане были темными, прокопченными, что выглядело не очень эстетично, зато отвечало целям дезинфекции (в баню ведь ходили не только мыться, но и лечиться). Копоти, впрочем, было немного, если баню топили правильно, например, березовыми дровами.

Сначала баню топили, потом давали ей немного выстояться, плескали ковш воды на раскаленные камни и выпускали первый пар, чтобы не отравиться угарным газом. Затем можно было мыться, но соблюдая ряд предосторожностей, чтобы не обидеть банника, духа этих стен.

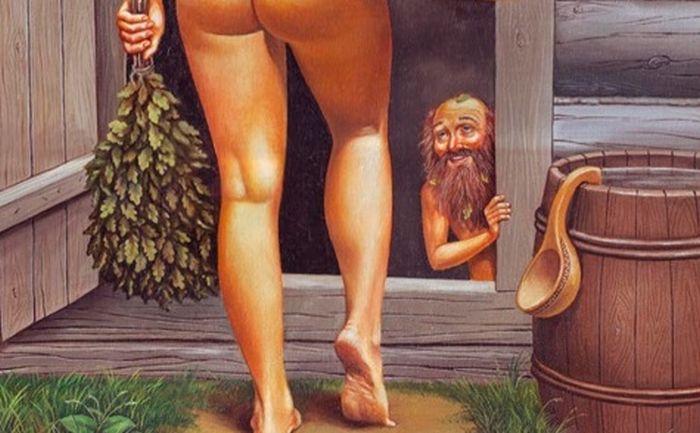

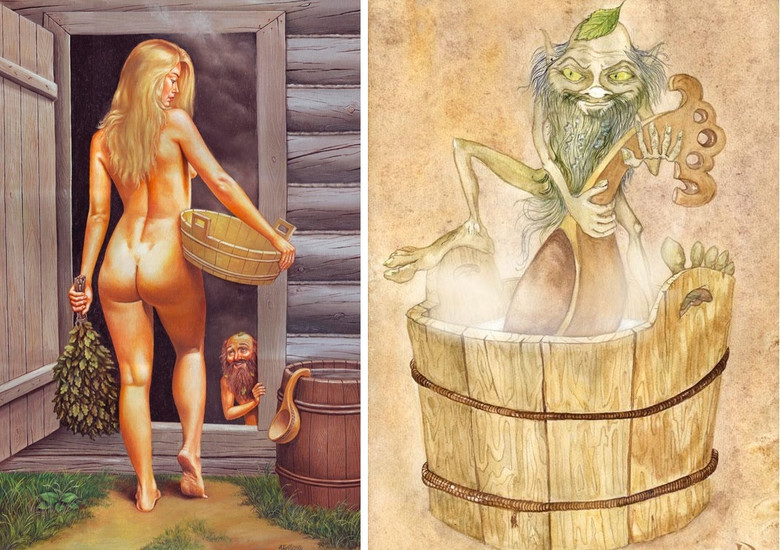

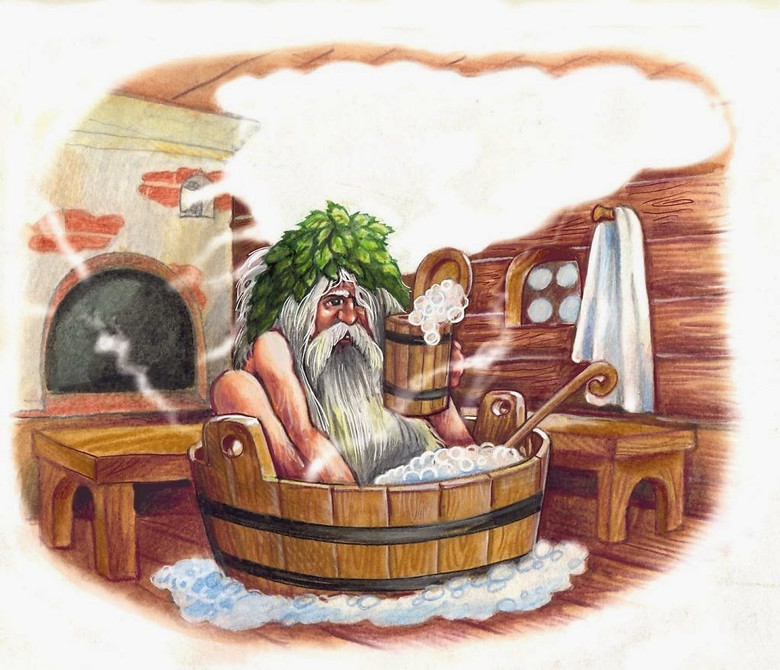

Банник, как уже было сказано, представлялся существом откровенно темным, коварным и жестоким. Внешне маленький и невзрачный, в облике голого старика с длинной заплесневелой бородой, он мог доставить много проблем тем, кто приходил в его владения. Например, мог взять и выстрелить раскаленными камнями из печи и попасть в моющихся. Подсунуть под руку человеку, который хочет освежиться, вместо ковша с ледяной водой – ковш с крутым кипятком.

Мог толкнуть и посадить на печь так, что несчастный обжигался до мяса, а клок его кожи оставался на печи. Мог навести обморок и, наконец, мог запарить до смерти — отравить угарным газом.

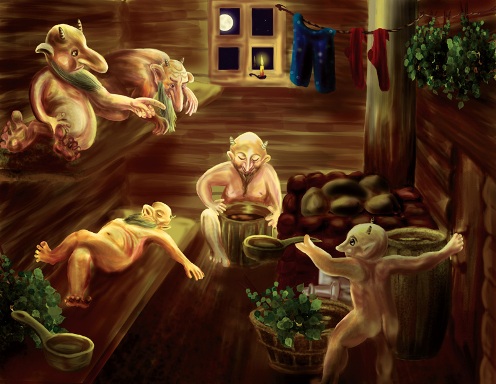

Банный дух, впрочем, не всегда рисовался в образе старика. Иногда это могла быть и старуха, лохматая и страшная банниха. Иногда ее называли баенной матушкой, иногда обдерихой, в том числе и оттого, что тоже могла посадить на печь и ободрать кожу. Банниха могла привидеться не только в образе старухи, но и в образе черной кошки. В любом случае, от нее ждали беды так же, как и от банника.

Банные духи рисовались как существа крайне опасные — куда более опасные, чем домовой и даже леший. Возможно, оттого, что славяне, чье мировоззрение делало весь окружающий мир населенным разнообразными духами – кикиморами, русалками, овинниками и прочими – не верили, что вся та грязь и хворь, которую они смывают с себя в бане, никуда не девается.

Они считали, что всю нечистоту вбирают духи этого места, и потому характер у них премерзкий. От бани стремились держаться подальше – не ходили туда без надобности, особенно в Святки, время, когда духи могли озорничать особенно сильно.

Баню обычно строили в отдалении от избы, в дальнем углу двора, на отшибе, а по возможности и вовсе за забором. Это с одной стороны. С другой стороны, посещение бани все равно было обязательным, чистота должна была соблюдаться неукоснительно, а тот, кто в баню не ходил, мог заработать репутацию недоброго, подозрительного человека. Поэтому, хочешь не хочешь, с банником приходилось договариваться, учитывая его капризы и требования.

Требования могли быть разными. Например, баннику может не понравиться то место, на котором сложена баня. Тогда он, согласно поверьям, наводил хворь на кого-то из домашних, и, как ни бились, выздороветь человек не мог, пока семья не догадывалась переложить баню. Тогда болезнь исчезала как по волшебству. Если же старая баня вдруг сгорала, то на ее месте запрещалось строить какие-либо помещения. Место считалось нечистым. Тут или новый пожар, который спалит постройку, или мыши заведутся, или клопы – короче, не будет там житья.

Еще банник терпеть не мог, когда в бане пьют воду, предназначенную для мытья, даже если она чистая. А уж людей с крестами на шее и вовсе не переносил, и потому, если человек шел мыться, крест надо было снять и оставить в предбаннике, а лучше — дома. Эту традицию соблюдают и до сих пор, но не по старой памяти, а благодаря здравому смыслу. Металлические предметы в бане сильно раскаляются и начинают жечь кожу, поэтому их предварительно снимают.

Нательные кресты часто были как раз из металла – серебра, золота или меди. Порой их высекали из камня, но камень в бане нагревается и жжется не хуже железа. Еще банник не любит, если моющиеся торопятся, друг друга подгоняют — тогда жди от него каверзы. Это поверье тоже вполне рационально, если вдуматься. Ведь если торопиться, в суматохе как раз легко перепутать ледяную воду с кипятком и усесться на раскаленную печку.

Были способы банника задобрить. Первый – принести ему ломоть ржаного хлеба на угощение, а на печку насыпать крупную каменную соль. Второй – взять черную курицу и, не ощипывая ее перьев, задушить и закопать под порогом бани. Видимо, этот обряд – аналог жертвоприношения, которое призвано умилостивить потусторонние силы.

Третий способ договориться с банником — не мыться в бане на третий или на седьмой пар, то есть на третью и седьмую топку. Подлинной причиной был страх перед угарным газом, который накапливался в помещении. Однако народная фантазия объясняла запрет иначе.

На третий или седьмой пар банник моется сам, порой с женой-баннихой и со своими детьми, а временами зовет всю окрестную нечисть — и домашнюю, и лесную. Мешать им нельзя — прогневаются и не дадут потом покоя. Примета наказывала, наоборот, растопить баню и уйти, оставив духам кадушку с ключевой водой и новый веник – попариться.

Но и угарный газ, и ожоги были мелочью по сравнению с тем, что банник мог сотворить. Дело в том, что баню периодически использовали не только как место для мытья и лечения, но и как родильную палату. Роды, бывшие женским таинством, не могли проходить в общей избе, на глазах у мужчин, и потому беременную, готовую к родам, вели в баню. С нее как раз креста ни в коем случае не снимали (но и баню так не растапливали).

Роженицу ни на минуту не оставляли одну, чтобы она и ребенок не стали добычей нечисти. Считалось, что банник и банниха, особенно если они злы на людей, нарушавших их запреты, могут украсть новорожденного и подменить его на своего ребенка. Этот подброшенный ребенок именовался подменышем.

Легенды о подменышах в том или ином виде существуют у многих европейских народов. Мол, духи – эльфы, тролли, лешие – воруют детей и подменяют их своими детенышами или даже неодушевленными предметами, на которые наведены чары, заставляющие окружающих видеть ребенка, скажем, вместо деревянной колоды.

Украденный ребенок живет с нечистой силой и воспитывается ею как один из них. Подменыша могла ждать разная судьба. Если это было демоническое дитя, то оно могло доживать до взрослого возраста, маскируясь под человека и отличаясь от него лишь одним – отсутствием души. Или же оно могло зачахнуть спустя некоторое время. Подменыша отличали по тому, что он отказывался есть, громко кричал, обладал врожденными генетическими дефектами или просто много болел.

Историки считают, что эти истории появились неспроста. В средние века была очень высокая детская смертность, и, конечно, гибель ребенка ложилась грузом вины на родителей. Чтобы облегчить муки совести, они успокаивали себя тем, что дело не в их дурной наследственности или небрежении своими обязанностями, а просто духи похитили их дитя и подсунули им подменыша. Славяне считали, что духами, которые способны такое проделать, были леший и банник.

Банника опасались, конечно. Но это не значит, что с ним старались не иметь дела. Баня была местом для гаданий, и девушки в особые праздники (в те же Святки) могли бегать туда погадать на суженого. Мол, духи знают многое, в том числе и то, что скрыто, так почему бы и не проконсультироваться? И консультировались, причем весьма оригинальным способом.

На Святки в полночь девушки, порой собравшись небольшой группой (чтобы не страшно было), подходили к открытым дверям бани, задирали юбки и ждали, когда банник к ним прикоснется. Если тот касался мохнатой рукой — у девушки будет богатый жених, если голой — бедный, а если мокрой — пьяница. Правда, непонятно, где была гарантия, что рука принадлежит именно баннику, а не хулиганящему соседу, — это загадка, но в гадание верили.

Сегодня про банника мало кто помнит, разве что в деревнях, где сохранились традиционные бани – темные, бревенчатые, стоящие на отшибе в зарослях бузины и черемухи. Согласитесь, такой антураж располагает к ожиданию чего-то сверхъестественного. А горожане про банника практически забыли.

Хирургически белый кафель и сверкающие металлические краны как-то не располагают к тому, чтобы фантазия населила пространство ванных комнат древними духами, связанными с чистотой и в то же время пребывавших на стороне нечистой силы. Современные полтергейсты – другое дело, их в ванной представить можно запросто. Но об этом как-нибудь в другой раз.

Источник статьи: http://paranormal-news.ru/news/bannik_bannyj_domovoj/2011-10-31-3925

suro1975 › Блог › Целебная сила русской печи

На Руси издавна говорилось: «Печка греет, печка кормит, печка лечит». И вправду, если простудился человек, или спину у него заломило, печка – первое лекарство. Достаточно поспать ночь-другую на теплой печной лежанке и все болезни как рукой снимет. Лежанка печи была чем-то вроде огромной грелки, согревающей все тело, а обычный печной кирпич, источающий ровное, сухое тепло, служил для согрева отдельных его частей. Кирпич заранее нагревали в печи, затем заворачивали в ткань и прикладывали к больному месту.

Какие же недуги могли привести человека на печь порой в неурочный час? Конечно же, прежде всего различные простудные заболевания, а также ревматические боли в суставах и пояснице. Если для лечения ревматизма и радикулита требовалось длительное время, то от простудных заболеваний на печке можно исцелиться за один-два дня. При легкой простуде больному давали выпить, так называемой порушки (отвара сухой малины с медом) и отправляли на печку со строгим наказом прижимать пятки к горячим кирпичам так долго, «сколько терпеть можно». На другой день после такой несложной процедуры простуду «как рукой снимало».

Простуду, а также радикулит народные лекари лечили на печи с помощью так называемых «пупошников» — маленьких глиняных горшочков.

После парной бани больного клали на печь животом вниз. Затем разрезали пополам несколько картофелин и в каждую половинку втыкали по три спички или небольшие березовые лучинки. Лучинки поджигали и ставили картофелину на больное место. Сверху картофелину накрывали «пупошником», который присасывался к коже подобно стеклянным медицинским банкам.

Таким же способом ставили все остальные горшочки. Когда через несколько минут «пупошники» отваливались, картофелины убирали, больному давали выпить малинового взвара, накрывали теплым одеялом и оставляли выспаться на печи до утра. В иных местах, перед тем как залезть на печь, больной принимал ванну из снеговой воды. В печи в больших чугунах предварительно растапливали собранный на огородах снег. Одновременно нагревали в топливнике один или несколько песчаных камней.

Снеговую воду выливали в большую бочку, поставленную у печи. Вслед за этим в бочку бросали нагретый на огне камень. Когда вода от камня нагревалась, в бочку опускался больной и сидел в воде до тех пор, пока его не прошибал пот. После этого больного обтирали, давали выпить малинового взвара и отправляли на жарко натопленную печь.

Застарелые, глубоко сидящие хвори лечили «печной баней». Традиционная русская печь была просторной, с широким устьем и высоким сводом — человек высокого роста мог сидеть в ней не сгибаясь. Из хорошо протопленной печи выгребали золу и древесные угли, пол печи тщательно подметали метелкой или веником и бросали в печь щепоть муки. Если мука не загоралась, то это означало, что сильный жар спал и печь вполне пригодна для устройства в ней бани. На пол печи укладывали специальные доски, выструганные из липы, ольхи и осины, либо устилали его влажной соломой. Затем в печь ставили деревянный ушат с горячей водой и мылись-парились в свое удовольствие.

Целебный эффект от прогревания на печи во многом связан с материалами, из которых она, традиционно, изготавливалась. Печные кирпичи делались из обожженной глины – материала, великолепно проводящего инфракрасное тепло. Исходящее от нагретых глиняных кирпичей излучение соответствует естественному излучению человеческого тела – наш организм воспринимает печное тепло как «свое». Здоровый ровный печной жар прогревает все тело, способствуя росту и оздоровлению живых клеток.

Русская печь была настоящим источником жизненной силы, сердцем любого дома. Недаром и в русском фольклоре ей отведено далеко не последнее место – согласно русским былинам богатырь Илья Муромец 33 года лежал на печи, набираясь сил для своих легендарных подвигов.

Лечение перед устьем печи

Согласно одному старинному поверью, печной огонь способствует заживлению кровоточащих ран и порезов. Например, порезал человек по неосторожности палец, и кровь продолжает сочиться сквозь ветошку или бинт. Если в это время в доме топится печь, помочь горю считалось не таким уж трудным делом. Достаточно было кусочек окровавленной ветошки повесить на почтительном расстоянии от огня, где-нибудь над шестком так, чтобы жара сильного не было и в то же время тепло ощущалось. Считалось, что как только ветошка высохнет, так и кровь остановится, а рана затянется. Однако если кто по неосторожности двинет ветошку слишком близко к огню, то не только не остановит кровотечение, но и накличет на себя беду. Такова, по мнению наших пращуров, сила чудесной связи человеческого организма с огнем родного очага.

Лечение печной золой

Лечение печной золой также широко практиковалось на Руси, благо она всегда была под рукой в каждой избе. Например, в старинных лечебниках золой или пеплом рекомендовали лечить излом, то есть ушиб. Но зола золе рознь, если приходилось лечить болезни глаз, то предпочтительно было ее получать из терна: «Егда бельмо на оце, терние из лесу нажещи, пеплом посыпай, то и лакомство…»

Собранную золу тщательно перемешивали в горшке или корчаге и оставляли на шестке до поры до времени.

Не только уголь и зола, но даже опечина, или печина (пережженная глина, находившаяся в печной кладке между кирпичами) применялась в народной лечебной практике. Опечину перетирали в мелкий порошок, ссыпали в глиняный кувшин, плотно закрывали и хранили до поры до времени. Перед употреблением ее заваривали кипятком и давали пить при лихорадке. Если у грудного ребенка появлялись опрелости, их тут же присыпали просеянной опечиной, и болезненное раздражение кожи довольно быстро исчезало.

То, что дым сжигаемых растений может оказывать лечебное воздействие не только при окуривании помещения, но и при вдыхании (ингаляции), было хорошо известно врачевателям древней Руси.

Самым простым древнейшим ингалятором, с помощью которого получали дым с определенными лечебными свойствами, был обычный печной кирпич.

На раскаленный кирпич сыпали измельченную траву, которая тут же начинала тлеть, источая густой ароматный дым. Больной наклонялся над кирпичом и втягивал в себя дым, поднимающийся от травы.

Источник статьи: http://www.drive2.ru/b/461063434629284219/