- Особенности устройства и применения деревенской бани

- Дарующая жизнь

- Соединяющая судьбы

- Подвенечная баня

- Баня молодоженов

- Правила принятия традиционной деревенской бани

- Заключение

- Банный день в деревне никогда не заканчивается

- Настоящая деревенская баня, которой больше 40 лет, обзор из деревни!

- Банный день в деревне

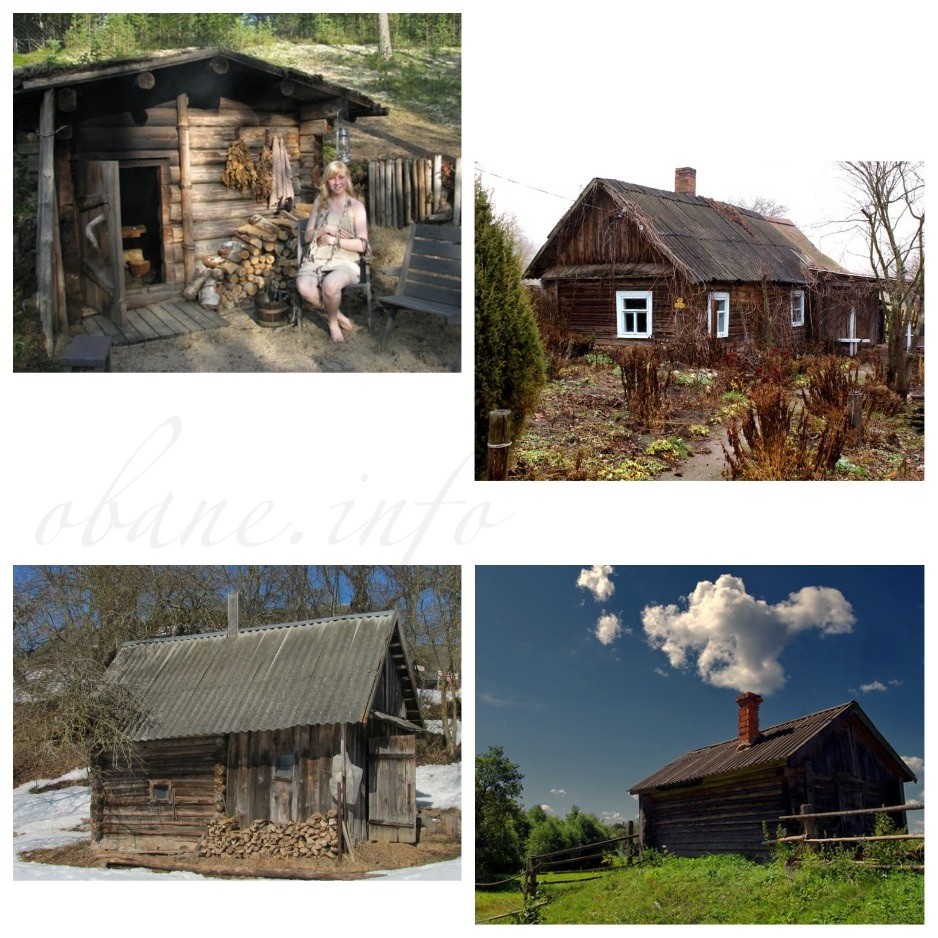

Особенности устройства и применения деревенской бани

В деревенском быту баня выступала в роли универсального средства на все случаи жизни. Помимо гигиенической функции, она позиционировалась в роли врачевательницы и повитухи, без нее не обходились ни свадебные, ни похоронные обряды. Баня в деревне помогала увидеть потенциального жениха, предсказывала погоду и пророчила будущий урожай. Впрочем, обо всем по порядку.

Дарующая жизнь

В русской деревне баня была самым чистым местом с санитарной точки зрения. Особенно это касалось помещений отапливаемых по-черному. Фитонциды, содержащиеся в березовом дегте, настолько подавляли патогенную микрофлору, что стерильность тогдашней парилки можно было сравнить с операционной, в какой нибудь нынешней районной больнице.

Деревенская банька в течении трех, а порой и семи дней служила неким обособленным, самодостаточным помещением, в котором содержалась роженица с младенцем. Большой знаток русской старины и славянской мифологии С.В. Максимов писал: «Все твёрдо убеждены, что банник очень любит, когда приходят к нему жить родильницы до третьего дня после родов, а тем паче на неделю». Только после истечения этого периода времени, новорожденного торжественно вносили в дом и отец первый раз мог увидеть свое чадо.

Перед началом родов баню как следует протапливали, причем, в качестве топлива никогда не использовали сосновые, еловые или осиновые дрова. Предпочтение отдавали дубовым, березовым и кленовым. Для родильной дерево для дров нельзя было рубить. Собирали только сухостой, валежник, древесину намытую половодьем или, в идеальном случае, пораженную молнией.

Пол в бане плотно устилали соломой, особенно ценилась в этом деле ржаная и овсяная. Бабка повитуха по приходу в баню разбрасывала маленькие камушки, с приговором: «Камнем, да черту — в лоб», образно изгоняя нечистую силу из помещения. Во время родов помещение запирали изнутри, а роженица просила банника помочь легко разродиться.

Словечко от Бывалого! Знающие люди говорят, что после рождения ребенка деревенская баня должна была «отдохнуть». То есть ее не менее 12 раз должны были использовать по прямому назначению и только после этого принимать очередную роженицу.

Обычай рожать в бане не стоит приписывать исключительно славянской культуре, традиции такого характера сильны у большей части индоевропейских народов.

Соединяющая судьбы

Деревенские мыльни служили особым местом и в делах свадебных. Собственно, бани такого рода условно можно разделить на две большие группы: подвенечная для невесты в отчем доме и совместная для молодоженов на второй день свадьбы.

Подвенечная баня

Для невесты эта баня служила прощальной в родном гнезде. Специально для нее помещение выскабливали набело, украшали цветами и венками, устилали душистыми травами. Торжественную процессию похода возглавлял брат невесты, за неимением такового, в некоторых местах Русского Севера его с успехом заменял деревенский колдун, опоясанный рыболовной сетью. Второй, перед невестой шла близкая подруга, которая «разметала невесте тропку» новым веником, очищая дорожку от дурного и непотребного. Сама невеста ритуально всплакивала и причитала, прощаясь с девичеством.

Важно! Для любителей традиционных обрядов стоит помнить, что невесте не дают самостоятельно переступить порог бани, а вносят в помещение на руках.

Здесь происходило ритуальное расплетение косы, олицетворявший прощание с девичеством.

Баня молодоженов

Является обязательным ритуалом и в старое время игнорирование этой процедуры вызывало активное общественное порицание.

Баню для молодых, в доме жениха натапливала дружка, в некоторых районах, к этой процедуре допускалась сваха.

Естественно, деревенская банька для такого торжественного случая богато украшалась и вычищалась. Гости во время процедуры парения располагались вокруг помещения постукивая в чугунки и сковородки, отпугивая, таким образом нечистых и злых духов. Очень часто, после молодых баньку опробовали и гости, и что важно, так же попарно — мужчина и женщина.

Молодая жена обязательно берет расшитое полотенце, в подарок баннику, чтобы задобрить того и заручиться поддержкой и защитой при будущих родах.

Правила принятия традиционной деревенской бани

Как правило, в русских деревнях традиционным банным днем была суббота. Существовал, а в некоторых местах и сейчас практикуется целый свод неписанных правил, обязательных к исполнению. Некоторую часть из них мы приведем:

- В бане в деревне не принято употреблять спиртные напитки. На пропарку нужно идти на пустой желудок для легкости и хорошего принятия организмом пара. Жажду утоляют квасом, морсом, чистой водой. Обязательное условие, никогда нельзя пить воду, приготовленную для мытья, какой бы чистой ключевой она ни была;

- Придя в мыльню, не стоит сразу направляться в парную. Нужно посидеть в предбаннике, настроиться на хороший лад, дать телу адаптироваться к предстоящей термальной нагрузке;

- Тогда использовалось правило: «в парной не сидят, а лежат». И оно не лишено практического смысла. Перепад температур в зоне ступней и макушки головы может достигать 40 градусов Цельсия, а порой и выше. Это обстоятельство вводит организм, особенно ослабленный и неподготовленный, в состояние температурного шока и ни о каком терапевтическом и общеоздоровительном эффекте речи быть не может. Горизонтальное расположение тела на полке предопределяет равномерное распределение теплового воздействия;

- В деревенской русской бане очень требовательно подходили к выбору веника. Во-первых, никогда нельзя использовать еловый. Именно таким веником парили покойника, подготавливая его к переходу в иной мир. Во-вторых, самостоятельно связывая веники, не использовали нижние ветви древесной кроны и верхние, заготавливая сырье из средней части. Наилучшим временем для такого промысла считали период растущей Луны. Якобы, тогда древесная ветвь обладает наибольшей целительной силой. Если, все таки вспомнить о вениках хвойных пород то стоит, очевидно, упомянуть пихтовый, который незаменим для массажа и растирания при профилактике и лечении суставных хворей и можжевеловый, — именно он чемпион по созданию в парной непередаваемой душистой атмосферы;

- Сельские бани не признавали мыла. Альтернативой ему служил щелок на основе золы из березовых дров, либо обходились скраблением, оригинальной процедурой, при которой распаренное тело обрабатывалось липовой либо ольховой дощечкой рабочая кромка которой была немного «размохначена» ударами твердого предмета. Скрабление тела прекрасно снимало верхний ороговевший эпителий, открывало и очищало поры, улучшало микроциркуляцию крови, как кожных покровов, так и мышц. Мочалка в старое время изготавливалась из липового лыка и ее воздействие на кожные покровы было схожим с процедурой скрабления. В южных регионах вместо щелока использовалась глина и растения с соком определенной консистенции, например мыльнянка или мыльный корень;

- Общая баня в деревнях если сооружалась, то за общественный кошт и всем миром. Такие заведения отличались фундаментальностью и основательностью. К примеру, только печь могла достигать объема 12 — 16 куб. м. а вмурованный в нее котел бал способен вместить порядка 4000 л. воды. Конструкции таких прообразов общественных бань отличались поразительной теплоемкостью. Известны случаи, когда на первый день после протопки в бане парились, на второй она была горячая, на третий — в меру теплая для того, чтобы чесать льняное волокно;

- Баньку в деревне не нужно посещать в одиночестве, как минимум, вдвоем. Так и париться сподручнее, да и в целях безопасности гораздо приемлемей. После посещения бани положено посидеть 20 — 30 минут в тишине, приводя мысли в порядок, а душу в умиротворение. А после этого и пропустить бокальчик пива или рюмочку домашней настойки на березовых почках или листьях смородины не грех.

Заключение

Деревенская баня, есть и будет нерушимой хранительницей традиций и народной мудрости. В течении столетий она аккумулировала знания и опыт целых поколений. В ней рождалась новая жизнь, соединялись судьбы, проходили будни и праздники, лечили хвори, наконец, через ее порог переступали в лучший из миров. Сохранение традиций является важной задачей сбережения аутентичности народа, поэтому на лесной опушке, да на берегу озера будет еще долго радовать русского человека, без званий и сословий.

Источник статьи: http://obane.info/vidy/banja-v-derevne.html

Банный день в деревне никогда не заканчивается

Жена Егора, Полина, – работящая, гостеприимная, стройная молодая женщина. Умело поддерживает разговор пока хозяйничает на кухне. В нужный момент тихо исчезает. Как будто ее и не было вовсе. Так бывает всегда, когда в его доме собирается мужская компания.

На этот раз, Егор вспоминает:

Как-то я припозднился в гостях. Наутро вовремя не встал. Пасынка своего, Федьку, в райцентр на «Елку» к деду Морозу не свез. Помню, что жена сама села за руль, а меня послала «в баню» .

Встал я естественно поздно. Послушав совет жены, истопил я баню, вымылся, «поправил здоровье» и стал ожидать приезда родных.

Только задремал, слышу телефон «брякает». Соседушка звонит, Минька:

— Семеныч, пошли со мной в баню.

— Да, токмо помылся.

— Чего-то ранехонько.

— Да женка «послала» с утра пораньше.

— Пойдем посмотришь, как я баню перестроил.

Делать ничего, пошел к соседу. Попарился, освежился, «поправил здоровье», вернулся домой, а их все нет и нет.

Вдруг слышу стук в дверь. Открываю. Стоит волостной предводитель собственной персоной.

— Семеныч, не откажи в любезности попарь моего родственника. Приехал в гости. В последние годы полюбил он баню, обошел все бани в городе, а в бане «по-черному» еще не парился. Ну, а ты спец по бане… Уважь родственничка.

— Ну, коли так, пошли.

Вхожу в баню. Стоит мужик голый и весь в золе с ног до головы. Руки черные. Матерится на чем свет стоит:

— Что это за баня такая? Холодная и черная. Весь испачкался. Пара нет. Дышать нечем.

— А ты куда подбрасывал?

— Как куда? Куда надо – туда и подбрасывал.

Видать совсем городской.

— Ложись, – говорю ему, — на полки.

Замачиваю веник. Начинаю тихонько лить на камни. Камни шипят. Веником прохаживаюсь снизу до верху и обратно.

Смотрю мужик начинает выгибаться. Крепится, но виду не подает:

— Температура какая?

— 70 градусов.

— Как 70?! У меня сейчас кожа слезет.

— До ста еще не догнали. Подожди малость.

— Все! Все! – кричит, — мне довольно!

Одним словом, уважили родственничка. Попарились отменно. Вышел он как рак красный. Но счастливый.

Смотрю в окно. А там темень. Все, мне пора домой.

Собираюсь. Не то чтобы пьяный, а так слегка «навеселе». Выхожу на улицу. Иду по родной деревне почти на ощупь. Прямо перед домом оступаюсь и навзничь падаю в канаву. В грязь. В… г-но.

Жена отворяет дверь, спрашивает:

— Где был?

— В бане…

Обмывает меня водой. Укладывает спать с собой. Целует меня в лоб.

— С легким паром! Дурачок!

Успеваю подумать: Фантастическая женщина! И моя! Однако, повезло мне в жизни!

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/id/5c74b959d63c5600b3b960bb/bannyi-den-v-derevne-nikogda-ne-zakanchivaetsia-5cbe0fd4ae4f3800b29a486e

Настоящая деревенская баня, которой больше 40 лет, обзор из деревни!

Перед прочтением хочу сказать, подписывайся на соц. сети.

Здесь ты можешь пообщаться на строительную тематику, узнать полезную и интересную информацию.

Баня в деревне это как ванная комната в квартире, обязательное строение в любом частном доме.

Можно много говорить о полезности мытья в бане, так как это и правда очень полезно для здоровья. Ведь бани начали, строили очень давно, сегодня я покажу вам одну старую баню построенную еще в 80х годах.

Скажу сразу, что эта баня, на сегодняшний день действующая в ней можно мыться и париться.

Баня размером 4х3 метра, рубленная из обычных сосновых бревен, дверь делали маленькой, что бы не выпускать много тепла из бани, окно маленькое по той же причине, как и дверь. На фото видно, что фундамент у бани почти весь ушел в землю, нет, он не провалился, просто ветром задувало землю и со временем земля скрыла весь фундамент. Нижние бревна уже подгнили, но еще без сквозных дыр.

Войдя в дверь, попадаешь в так называемый предбанник, небольшое помещение для того, что бы раздеться перед тем как войти в моечную, бывает отапливаемое от основной печи бани, в нашем случае предбанник холодный. И опять мы видим дверь в моечную очень маленькая, высокому человеку будет сложно войти в такую дверь.

Открываем дверь и видим саму моечную, здесь уже были заменены полы и одна стена обшита досками. Стены побелены известью, для того, что бы не гнили, поэтому баня сохранилась до наших времен. Очень низкий потолок, нет разделения на парилку и моечную, что не очень удобно, приходиться и мыться и париться одновременно )

Печь в бане самая деревенская, сложенная из красного кирпича в которую вмонтирован бак для горячей воды. Минус такой печи, занимает много места, нужно долго топить, что бы нагрелась баня и вода.

Вывод такой, что раньше не думали о красоте в бане, главное, что бы она была пригодна для мытья и прослужила много лет. Современные строители самоучки при строительстве бани допускают глупые ошибки, которые губят баню за 5 лет , пример тому моя статья.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/dom_v_lesy/nastoiascaia-derevenskaia-bania-kotoroi-bolshe-40-let-obzor-iz-derevni-5f32659fe3537762191236ed

Банный день в деревне

Предлагаю очередную публикацию о своей жизни в деревне Колодкино Конаковского района Тверской области в 60-80-ые годы.

И следующую «деревенскую тему» мне хотелось бы анонсировать замечательными строками Рифа Хуснутдинова:

Чтоб ездить до деревни в банный день,

Не предавайте души деревень…

В сегодняшнем Колодкино из всех бывших колхозно-совхозных объектов в настоящее время сохранилась (и то частично) лишь общественная баня, перестроенная уже в мою бытность, где-то на рубеже 60-70-ых.

Ее посещение у деревенских испокон веков являлось наиболее любимым (а потому так ожидаемым!) времяпровождением и неизменно подкреплялось традиционно русскими ритуалами и местными обычаями.

Банный день в деревне неизменно был по субботам. Кроме того, баню топили перед всеми православными праздниками. Распорядок был таков: с утра и где-то часов до трех мылись мужики и дети школьного возраста того же пола, после них – женщины с маленькими детьми и девочки. Замечу, что топилась деревенская баня всегда только «по-белому».

Лишь с середины 80-ых, когда деревня постепенно стала вырождаться (уходили из жизни старшие поколения, молодежь в массовом порядке уезжала в города), любому желающему не возбранялось протопить ее самостоятельно, для удовлетворения только своих потребностей. К этому времени у большинства оставшихся деревенских жителей на личных подворьях были обустроены собственные баньки, и для них общественная перестала быть актуальной. Такими желающими оставались трое старушек и один мужичок в годах, который вольно-невольно был вынужден брать на себя бремя протопки.

Старинный русский обычай совместной помывки в общественной бане мужчин и женщин (даже если это происходило в формате семьи) у деревенских был не в почете и не практиковался. Лишь молодожены иногда позволяли себе нечто подобное, и то старались не афишировать свои походы , предвидя всевозможные пересуды деревенских старушек. А вот разнополых детей с собой в баню брали всегда. И не только потому, что не могли оставить их одних дома без присмотра. Полагали, что это даже полезно для самих детей: они с детства наблюдают строение тел представителей противоположного пола, что в более взрослом возрасте уже не станет откровением со всеми вытекающими последствиями (не откроют для себя ничего нового!).

В детском возрасте (лет так до пяти) мы еще ходили в баню вместе с матерью в женское время. Позднее, когда начали что-то понимать и стесняться, стали ходить с отцом. В крайнем случае, если не было отца, мать сопровождала нас до бани, а уж там как–нибудь сами.

Я еще застал то время, когда будучи совсем маленькими (мне было года 3-4), родители мыли нас, троих детей, в домашней русской печи. Габариты печки позволяли это делать: она была около двух метров в глубину и более полутора- по высоте. Это происходило следующим образом: дождавшись, когда печь немного остынет после приготовления пищи, убирали золу и копоть, стелили внутрь солому (чтобы мы не могли испачкаться), ставили корыто или таз с теплой водой и по очереди купали нас. Наверное, это было крайне неудобно и негигиенично, но мне нравилось. Сейчас, вглядываясь в черное нутро той сохранившейся (хоть и постаревшей) печи, я не могу себе даже представить- как такое было возможно и как все это происходило. Да и никто из родных, даже младшие брат с сестрой, участники тех помывок, не верит в мои россказни! Но я-то помню…

Начиналась баня с предбанника, где все раздевались и оставляли одежду на время помывки. Местные мужики любили здесь после мытья побаловаться бражкой и холодным кваском, которые специально захватывали с собой из дома. На время помывки емкости с напитками (кувшины, банки, фляги) помещались в ведро с ключевой водой из находящегося поблизости колодца, потому подолгу оставались ледяными. Помню, как отец частенько возвращался домой после бани в веселом и приподнятом настроении …

В основном помещении- помывочной- стояли расставленные по стенам деревянные скамейки и была оборудована небольшая (на одного человека) парилка. Она не пользовалась особой популярностью у наших мужиков, на моей памяти (а я ходил в нее до окончания школы) было лишь двое или трое любителей по-настоящему попариться. Остальные ограничивались поддаванием пара, но на полку не лезли… Про женщин тоже не слыхивал. Баня имела деревянный проливной пол с обустроенным посредине желобом, который обеспечивал отвод лишней влаги и сырости из помывочной. К сожалению, повышенная влажность не позволяла подолгу эксплуатировать такой пол, поэтому каждые 5-6 лет происходила замена гниющих досок на новые.

По давней традиции мыться в баню «после третьего пара» (после помывки третьей смены людей), а также поздно вечером и ночью, деревенские не ходили.

Последним всегда мылся банщик (это и был тот самый «третий пар»), Остатки не всегда оказываются сладки, и зачастую ему приходилось еще раз растапливать печку и нагревать в котле остывшую, оставленную для него (такое правило тоже всеми соблюдалось) воду. Ему единственному прощалась поздняя помывка. Одно время в деревне были постоянные банщики (как правило, кто по возрасту и здоровью был непригоден к тяжелому труду), потом стали топить баню по очереди. При этом дрова банщиком-очередником приносились со своего личного подворья и обязательно- с запасом.

У деревенских было не принято заготавливать впрок и всем «миром» для общественных банных нужд березовые веники и хранить их там же на чердаке. По весне старый оставшийся запас обычно сжигался, а в июне-июле пополнялся свежими вениками из молодых березок. Каждая семья заготавливала их лишь для себя и ходила в баню только со своим «подручным материалом».

И еще ряд банных правил, которые деревенские старались соблюдать: в ней нельзя было ругаться, поминать нечистую силу (черта) и громко разговаривать. Не стану утверждать, что эти нормы поведения всегда выдерживались, но откровенного пренебрежения ими все-таки не наблюдалось. В деревне причина этому одна — потом долго будут осуждать…

Что, сходили в деревенскую баньку? Ну, тогда- с легким паром!

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/moyaderevnya/bannyi-den-v-derevne-5cb3550efd70f300b4fd90c5