Баня в работах художников

БАНЯ В ЖИВОПИСИ

Словарь Владимира Даля

Е.М.Корнеев Русская баня 1812 г.

Фирс Журавлев Девичник в бане 1885 г.

З.И. Летунов Русские бани.

Владимир Высоцкий

1971 г.

Плотников В.А. В бане 1898 г.

Казимир Малевич В бане 1910-11 гг.

Зинаида Серебрякова Баня 1913 г.

Зинаида Серебрякова Баня. 1926 г.

Зинаида Серебрякова Баня. 1913 г.

Зинаида Серебрякова Русская баня. 1913 г.

Протопи ты мне баньку, хозяюшка,

Раскалю я себя, распалю,

На полоке, у самого краюшка,

Я сомненья в себе истреблю.

Эх, за веру мою беззаветную

Сколько лет отдыхал я в раю!

Променял я на жизнь беспросветную

Несусветную глупость мою.

А потом на карьере ли, в топи ли,

Наглотавшись слезы и сырца,

Ближе к сердцу кололи мы профили,

Чтоб он слышал как рвутся сердца.

Ох, знобит от рассказа дотошного!

Пар мне мысли прогнал от ума.

Из тумана холодного прошлого

Окунаюсь в горячий туман.

Владимир Высоцкий

1968 г.

Anders Zorn Girls from Dalarna in the sauna 1906 г.

Anders Zorn Potatiskitteln 1915 г.

Борис Кустодиев Русская Венера 1921 г.

В. Тихов В бане 1910 г.

Александр Самохвалов После бани. 1927 г.

Ох, сегодня я отмоюсь, эх, освоюсь!

Но сомневаюсь, что отмоюсь!

Не спи! Где рубаху мне по пояс добыла?!

Топи! Ох, сегодня я отмоюсь добела!

Кропи! В бане стены закопченные кропи!

Топи! Слышишь, баню мне по-черному топи!

Ох, сегодня я отмоюсь, эх, освоюсь!

Но сомневаюсь, что отмоюсь!

Владимир Высоцкий

1971 г.

Николай Фешин В бане 1923 г.

Tamara De Lempicka Women at the Bath 1929 г.

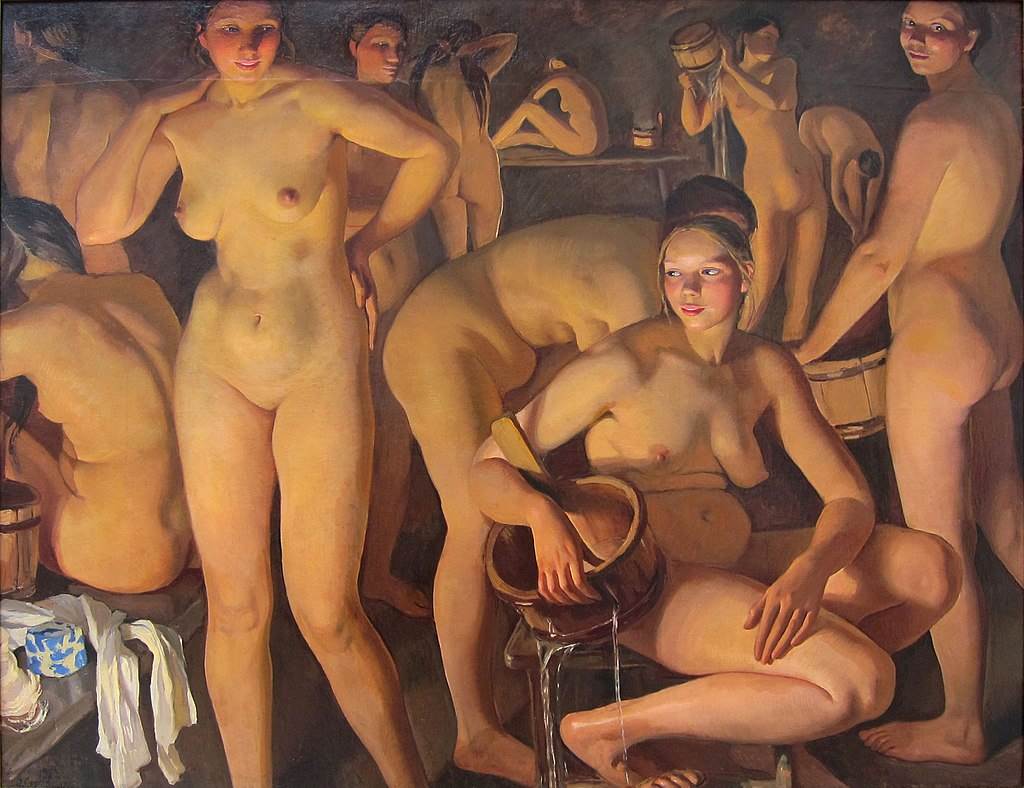

Александр Герасимов Баня 1938 г.

А.Герасимов Русская баня.

А.Герасимов Русская баня 1939 г.

От нетерпенья подвывая

Сжимая веники в руках,

Чиста, отмыта, как из рая

Ко мне толпа валила злая

На всех парах, на всех парах.

.

Владимир Высоцкий

конец 1972 г.

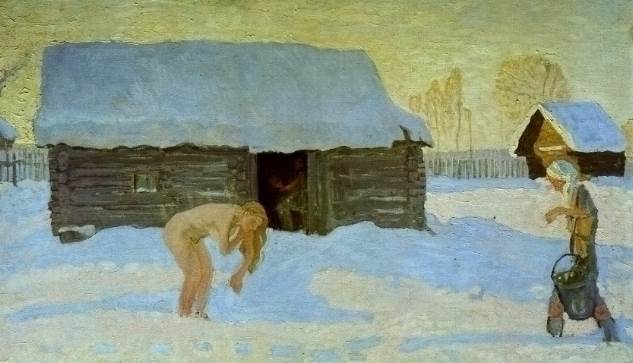

Аркадий Пластов Весна (В бане). 1954 г.

Алексей и Сергей Ткачевы Банный день.

Алексей и Сергей Ткачевы Семейная баня. 1982-83 гг.

Картины, которые многое расскажут о Бане!

Добрый день, дорогой читатель) Баня и судьба России неразрывно связаны. Могут походит столетия, меняться власть, наступать технологический процесс, но русский человек как любил баню так ее и любит. Сегодня предлагаю обратится к искусству и найти в картинах о банях интересные моменты.

Эту картину я хочу связать с интересным историческим фактом. По началу общественные бани были действительно общественными) И в одном помещение не стесняясь мылись девушки и мужчины. Уже позднее бани разделили.

Данную картину я хотел бы связать с борьбой с похмельем наших предков)) Да да! Лучшее и одно из первых средств борьбы с похмельем на Руси это баня! Вообще пути лечения от похмелья на Руси изложены в одной из моих статей, советую прочитать))) очень интересная!!

Данную катину я хочу отнести к двум историческим моментам) Первое- это баня будущей невесты с родственницами жениха. Именно в этой бане окончательно выносилось решение быть свадьбе или нет. Так как в бане смотрели на девушку как на мать будущего потомства. Считалось что, худые девушки это плохие и больные матери, поэтому многие девушки попросту на первые смотрины одевались в несколько платьев. А вот в бане деться уже было не куда!

Картина «девичник в бане» одна из немногих картин посвященных самому интересному ритуалу наших предков. А именно свадебной бане! Баню в такие дни топили по два дня и в каждый день в нее ходили с разными ритуалами: то новобрачные вместе, то по отдельности, то невеста с подругами. На картине видны веники с лентами. Это специальные украшенные веники, которыми подруги будут парить невесту. Как Вы можете обратить внимание у будущей жены, волосы собраны еще в косу. именно после свадебной бани, коса расплеталась или отрезалась вместе с лентой, символом девичества.

«После бани» эту картину я захотел добавить в статью из-за Иван-чая! Обратите внимание на верхний правый угол, это весит именно он. Я советую пить после бани именно его! Особенно мужчинам, мужчинам его вообще постоянно нужно пить! И тогда проблем с половой системой у Вас не будет))

Закончить статью надо красиво! И мне попалась на глаза картина советского художника. Тут уже мне говорить особо нечего. Я знал что раньше мылись в печах, но тут это показано больше нелепо, чем с полезной и практичной точки зрения. Хотя может я не прав, очень хочу услышать Ваше мнение по поводу данной картины!!

Спасибо, что дочитали до конца!

Как Вам такой формат? интересен? поставьте лайк, если да))

Обязательно подписывайтесь на канал! Что бы не попустить новые статьи!

10 неизвестных: непарадные работы придворного художника Александра Герасимова

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

По понедельникам московские музеи не работают. Но это не значит, что у публики нет возможности познакомиться с прекрасным. Специально для понедельников редакция m24.ru запустила новую рубрику «10 неизвестных», в которой мы знакомим вас с десятью произведениями мирового искусства из собрания московских музеев, объединенных одной тематикой. Распечатывайте наш гид и смело отправляйтесь с ним в музей, начиная со вторника.

В 2016 году исполняется 135 лет со дня рождения советского художника Александра Герасимова. Его принято считать главным портретистом вождей, автором типологического образа «Ленин на трибуне» и эпического «Гимна октябрю». Но при этом на протяжении всей своей жизни он создавал живые, импрессионистичекие портреты друзей, членов семьи, натюрморты в лучших традициях живописи конца XIX века, писал жанровые сцены и городские пейзажи. И все это мало кому известное наследие представлено на выставке, которая проходит в Государственном историческом музее с 10 февраля по 11 апреля 2016 года.

Александр Герасимов «В саду. Портрет Нины Гиляровской», 1912

Александр Герасимов начал свое художественное образование в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, куда он поступил в 20-летнем возрасте. Его наставниками были крупнейшие русские живописцы рубежа XIX и XX веков: А. Архипов, Н. Касаткин, К. Коровин. Особенно показателен в этом отношении Коровин: лучший друг Валентина Серова, портретист и пейзажист, один из главных художников русского импрессиониста, он привил Герасимову этюдную манеру письма, смелый свободный мазок и сочный, яркий колорит.

Александр Герасимов «Семейный портрет», 1934

Герасимов ощущал себя в первую очередь портретистом, хотя нередко обращался к пейзажной живописи и натюрмортам, создав ряд удивительно тонких по настроению, атмосферных пейзажей («Март в Козлове», 1914; «После дождя. Мокрая терраса», 1935, и др.) Среди его портретов, индивидуальных и групповых, большую роль играют парадные образы руководителей государства и партии, торжественные эпические полотна, посвященные годовщинам Октябрьской революции. По этим произведениям Герасимова во всем СССР знали с детства: портреты Ленина и Сталина, созданные его кистью, украшали советские учебники. При этом в неофициальной живописи, свободной от канонов и условностей, талант художника проявился ярче и многограннее.

Александр Герасимов «Айя-София», 1934

В 1934 году Александр Герасимов отправляется в большое путешествие по Европе. Нужно сказать, что ему невероятно повезло: мало кто мог официально выехать из страны в предвоенное десятилетие и время расцвета репрессий и рассчитывать на то, что ему свободно разрешат вернуться. Художник посещает Константинополь, Париж, Венецию, Флоренцию. В поездке он создает множество этюдов и зарисовок. Среди них «Рим. Замок Святого Ангела», «Венеция. Дворец дожей», константинопольская «Айя-София». В этих эскизах чувствуется архитектурные навыки художника, полученные в училище: он, сохраняя импрессионистическую свободную живописную манеру, становится очень точным, даже графичным, в передаче форм и деталей постройки. Позже, в 1950 году, Герасимов вновь приехал в Италию в числе большой делегации работников культуры. Современники вспоминали, что увидев Собор святого Петра, художник закричал скульптору Евгению Вучетичу на чистом тамбовском говоре: «Милай друг, погляди, какая аказия!»

Когда Вучетич подошел к Герасимову и хотел сделать ему замечание за бесцеремонность, Александр Михайлович на чистейшем французском языке стал рассказывать о тех фресках, которые он увидел. Эта история, лишний раз доказывает, что Герасимов, несмотря на свою живописную пропаганду, оставался представителем культурной интеллигенции, разбирающимся в высоком искусстве.

Александр Герасимов «После дождя. Мокрая терраса», 1935

Сестра художника вспоминала, как была написана картина. Она рассказывала, что Александр Михайлович был буквально потрясен видом сада после дождя. «В природе благоухала свежесть. Вода лежала целым слоем на листве, на полу беседки, на скамейке и сверкала, создавая необычайный живописный аккорд. А дальше, за деревьями, очищалось и белело небо,» – писал художник. Картина, которую Герасимов назвал «Мокрая терраса», возникла с молниеносной быстротой – она была написана в течение трех часов. Вместе с тем эта картина была написана неслучайно. Живописный мотив освеженной дождем природы художник многократно использовал и в официальных живописных заказах.

Александр Герасимов «Баня», 1938

Хотя картина «Баня», написанная в 1938 году, и является бытовой зарисовкой на тему новой советской жизни, по факту она является прекрасным этюдом с несколькими натурщицами. Такие этюды на протяжении всей истории живописи создавались в качестве ученических работ: на них молодые мастера отрабатывали умение писать различные позы тела, динамику и пропорции. Герасимов, к 1938 году уже успевший стать заслуженным деятелем искусств РСФСР и любимым художником Сталина, в этой жанровой сцене раскрывает свои подлинный, яркий и многогранный, живописный талант.

Александр Герасимов «Портрет балерины О.В.Лепешинской», 1939

Портреты актеров в советской живописи 1920–1930-х годов писали такие художники как И. Грабарь, М. Нестеров, П. Корин, П. Вильяс. Характерно было то, что этот жанр тяготел к классическому искусству: героями картин становились балетные танцоры и оперные певцы, в то время, как актеров кино не писал практически никто. Традиции сохранялись и в композиционных приемах: в портрете Ольги Лепешинской, кроме самой балерины, важную роль играет зеркало, в котором отражается художник, что позволяет вспомнить «Портрет Генриэтты Гиршман» Валентина Серова. И хотя изображение Герасимова лишь фрагментарно, оно становится важным знаком, связующим эпохи.

Александр Герасимов «Портрет старейших художников Павлова И. Н., Бакшеева В. Н., Бялыницкого-Бируля В. К., Мешкова В. Н.», 1944

На групповом портрете художников 1944 года Герасимов изображает своих современников так, словно бы это были представители интеллигенции конца XIX века. В каждой детали он подчеркивает принадлежность портретируемых к культурной академической среде. Позы, жесты, детали, бюст римского императора, картины в золоченых рамах – все служит передаче общего настроения. При этом нужно понимать, что данное произведение было написано в разгар Великой Отечественной войны.

Александр Герасимов «Розы», 1948

Художественный эффект картины во многом предопределила высокая живописная техника, построенная на рефлексах. Так же, как и в картине «После дождя. Мокрая терраса», Герасимов развивает жанр натюрморта с цветами, написанными пастозно, то есть плотными, яркими и густыми мазками. Отражения поверхности стола отливают серебром. Художник использовал лессировки – полупрозрачные и прозрачные слои краски, которые наносятся поверх просохшего живописного слоя, с помощью которых он добивался эффекта мокрых поверхностей. Интересен прием, использованный Герасимовым: отражаются не только горизонтальные, но и вертикальные поверхности, так как за букетом художник помещает зеркало, которое бесконечно умножает предметы и расширяет пространство.

Александр Герасимов «Бомбейская танцовщица», 1953

Обычно свободное время мастер проводил на лежаке, укрывшись легким узбекским халатом, подаренным ему во время поездки в Среднюю Азию, и читал, читал и читал, но с лупой, так как очки уже не помогали. Герасимов привозил из путешествий не только подарки, но и прекрасные этюды, которые намного больше говорят о таланте художника, нежели официальные портреты. Помимо серии итальянских акварельных эскизов, Герасимов создал несколько удивительных портретов. Работа «Бомбейская танцовщица» 1953 года служит тому прекрасным примером: яркие цвета и точность в деталях создают национальный колорит, а динамичная поза передает атмосферу традиционных бомбейских танцев.

Александр Герасимов «Вести с целины», 1954

С началом правления Н.С. Хрущева Герасимов был постепенно освобожден от всех постов, а его картины удалили из музейных экспозиций. Хотя творчество Александра Михайловича Герасимова было гораздо шире и бесконечно разнообразнее, чем принято считать, подразумевая заказные портреты вождей, новая эпоха попыталась забыть его имя. Но, очевидно, в русской живописи советского периода найдется не так много мастеров, оставивших после себя столь богатое и разнообразное наследие и сохранивших в своих работах традиции великих художников XIX века.

Источник статьи: http://dom-srub-banya.ru/banya-v-rabotah-hudozhnikov/

Женщины, баня и душевная чистота на картинах известных художников

Русская баня занимает в творчестве русских художников особенное место. Баня — это место традиционное, посещение которого сопровождается настоящими ритуалами и обычаями. Художники, которые посвятили свои картины именно бане и жанровым сценкам из бани, попытались передать через свои плотна тот банный дух, настроение, атмосферу спокойствия и комфорта, которые всегда здесь присутствуют.

Русская баня на картинах художников обладает одной интересной особенностью. Так как баня — это место, где люди моются, актуальной здесь является обнажённая натура. Женщины в бане на картинах художников изображены полностью обнажёнными, но можно ли назвать эти работы пикантными или даже неприличными? Что удивительно, в этих картинах нет ни одного намёка на какой-либо эротизм происходящего. Всё, что происходит в бане, настолько натурально, что все герои этих работ выглядят максимально естественно. Больше того, создаётся ощущение, что женщины в бане обладают не только чистым телом, но и чистой душой, которая будто очистилась в бане от всех тягот и неприглядных вещей этого мира. Почему так происходит?

Есть два ответа на данный вопрос:

Во-первых, стоит отметить характер обнажённой натуры в живописи. Профессиональный художник, который изображает бытовые и жанровые сцены с участием обнажённой натуры, старается сделать это максимально натурально и естественно, так, чтобы вид героев картин не был похож на пошлость. Обнажённая натура в живописи — это далеко не изображение женщины без ничего, скорее — это образ женского начала, женской природы, её естества, натуральной красоты. На таких картинах, где женщина лишена тех вещей, что были созданы руками человека, она представляется чистой и телом и душой.

Во-вторых, картины с женщинами в бане не воспринимаются зрителем, как нечто эротичное по той причине, что баня сама по себе подразумевает полное обнажение. В сознании и подсознании человека появляется некий образ бани, как места, где такой вид человека является самым естественным. Человек в одежде в бане смотрелся бы очень нелепо и вызывал бы яркий диссонанс в сознании, а вот обнажённый человек, который занимается мытьём в бане, — это так же натурально и естественно, как человек в рабочей одежде на заводе или как грибник с корзинкой в лесу.

Источник статьи: http://art-assorty.ru/19479-zhenshhiny-v-bane-kartiny.html