- Особенности устройства и применения деревенской бани

- Дарующая жизнь

- Соединяющая судьбы

- Подвенечная баня

- Баня молодоженов

- Правила принятия традиционной деревенской бани

- Заключение

- Виды и особенности деревенской бани

- История

- Отличия от сауны

- Устройство

- Материал

- Оцилиндрованное бревно

- Цельный непрофилированный брус

- Цельный профилированный брус

- Кленый профилированный брус

- Термобрус

- Требования к сооружениям

Особенности устройства и применения деревенской бани

В деревенском быту баня выступала в роли универсального средства на все случаи жизни. Помимо гигиенической функции, она позиционировалась в роли врачевательницы и повитухи, без нее не обходились ни свадебные, ни похоронные обряды. Баня в деревне помогала увидеть потенциального жениха, предсказывала погоду и пророчила будущий урожай. Впрочем, обо всем по порядку.

Дарующая жизнь

В русской деревне баня была самым чистым местом с санитарной точки зрения. Особенно это касалось помещений отапливаемых по-черному. Фитонциды, содержащиеся в березовом дегте, настолько подавляли патогенную микрофлору, что стерильность тогдашней парилки можно было сравнить с операционной, в какой нибудь нынешней районной больнице.

Деревенская банька в течении трех, а порой и семи дней служила неким обособленным, самодостаточным помещением, в котором содержалась роженица с младенцем. Большой знаток русской старины и славянской мифологии С.В. Максимов писал: «Все твёрдо убеждены, что банник очень любит, когда приходят к нему жить родильницы до третьего дня после родов, а тем паче на неделю». Только после истечения этого периода времени, новорожденного торжественно вносили в дом и отец первый раз мог увидеть свое чадо.

Перед началом родов баню как следует протапливали, причем, в качестве топлива никогда не использовали сосновые, еловые или осиновые дрова. Предпочтение отдавали дубовым, березовым и кленовым. Для родильной дерево для дров нельзя было рубить. Собирали только сухостой, валежник, древесину намытую половодьем или, в идеальном случае, пораженную молнией.

Пол в бане плотно устилали соломой, особенно ценилась в этом деле ржаная и овсяная. Бабка повитуха по приходу в баню разбрасывала маленькие камушки, с приговором: «Камнем, да черту — в лоб», образно изгоняя нечистую силу из помещения. Во время родов помещение запирали изнутри, а роженица просила банника помочь легко разродиться.

Словечко от Бывалого! Знающие люди говорят, что после рождения ребенка деревенская баня должна была «отдохнуть». То есть ее не менее 12 раз должны были использовать по прямому назначению и только после этого принимать очередную роженицу.

Обычай рожать в бане не стоит приписывать исключительно славянской культуре, традиции такого характера сильны у большей части индоевропейских народов.

Соединяющая судьбы

Деревенские мыльни служили особым местом и в делах свадебных. Собственно, бани такого рода условно можно разделить на две большие группы: подвенечная для невесты в отчем доме и совместная для молодоженов на второй день свадьбы.

Подвенечная баня

Для невесты эта баня служила прощальной в родном гнезде. Специально для нее помещение выскабливали набело, украшали цветами и венками, устилали душистыми травами. Торжественную процессию похода возглавлял брат невесты, за неимением такового, в некоторых местах Русского Севера его с успехом заменял деревенский колдун, опоясанный рыболовной сетью. Второй, перед невестой шла близкая подруга, которая «разметала невесте тропку» новым веником, очищая дорожку от дурного и непотребного. Сама невеста ритуально всплакивала и причитала, прощаясь с девичеством.

Важно! Для любителей традиционных обрядов стоит помнить, что невесте не дают самостоятельно переступить порог бани, а вносят в помещение на руках.

Здесь происходило ритуальное расплетение косы, олицетворявший прощание с девичеством.

Баня молодоженов

Является обязательным ритуалом и в старое время игнорирование этой процедуры вызывало активное общественное порицание.

Баню для молодых, в доме жениха натапливала дружка, в некоторых районах, к этой процедуре допускалась сваха.

Естественно, деревенская банька для такого торжественного случая богато украшалась и вычищалась. Гости во время процедуры парения располагались вокруг помещения постукивая в чугунки и сковородки, отпугивая, таким образом нечистых и злых духов. Очень часто, после молодых баньку опробовали и гости, и что важно, так же попарно — мужчина и женщина.

Молодая жена обязательно берет расшитое полотенце, в подарок баннику, чтобы задобрить того и заручиться поддержкой и защитой при будущих родах.

Правила принятия традиционной деревенской бани

Как правило, в русских деревнях традиционным банным днем была суббота. Существовал, а в некоторых местах и сейчас практикуется целый свод неписанных правил, обязательных к исполнению. Некоторую часть из них мы приведем:

- В бане в деревне не принято употреблять спиртные напитки. На пропарку нужно идти на пустой желудок для легкости и хорошего принятия организмом пара. Жажду утоляют квасом, морсом, чистой водой. Обязательное условие, никогда нельзя пить воду, приготовленную для мытья, какой бы чистой ключевой она ни была;

- Придя в мыльню, не стоит сразу направляться в парную. Нужно посидеть в предбаннике, настроиться на хороший лад, дать телу адаптироваться к предстоящей термальной нагрузке;

- Тогда использовалось правило: «в парной не сидят, а лежат». И оно не лишено практического смысла. Перепад температур в зоне ступней и макушки головы может достигать 40 градусов Цельсия, а порой и выше. Это обстоятельство вводит организм, особенно ослабленный и неподготовленный, в состояние температурного шока и ни о каком терапевтическом и общеоздоровительном эффекте речи быть не может. Горизонтальное расположение тела на полке предопределяет равномерное распределение теплового воздействия;

- В деревенской русской бане очень требовательно подходили к выбору веника. Во-первых, никогда нельзя использовать еловый. Именно таким веником парили покойника, подготавливая его к переходу в иной мир. Во-вторых, самостоятельно связывая веники, не использовали нижние ветви древесной кроны и верхние, заготавливая сырье из средней части. Наилучшим временем для такого промысла считали период растущей Луны. Якобы, тогда древесная ветвь обладает наибольшей целительной силой. Если, все таки вспомнить о вениках хвойных пород то стоит, очевидно, упомянуть пихтовый, который незаменим для массажа и растирания при профилактике и лечении суставных хворей и можжевеловый, — именно он чемпион по созданию в парной непередаваемой душистой атмосферы;

- Сельские бани не признавали мыла. Альтернативой ему служил щелок на основе золы из березовых дров, либо обходились скраблением, оригинальной процедурой, при которой распаренное тело обрабатывалось липовой либо ольховой дощечкой рабочая кромка которой была немного «размохначена» ударами твердого предмета. Скрабление тела прекрасно снимало верхний ороговевший эпителий, открывало и очищало поры, улучшало микроциркуляцию крови, как кожных покровов, так и мышц. Мочалка в старое время изготавливалась из липового лыка и ее воздействие на кожные покровы было схожим с процедурой скрабления. В южных регионах вместо щелока использовалась глина и растения с соком определенной консистенции, например мыльнянка или мыльный корень;

- Общая баня в деревнях если сооружалась, то за общественный кошт и всем миром. Такие заведения отличались фундаментальностью и основательностью. К примеру, только печь могла достигать объема 12 — 16 куб. м. а вмурованный в нее котел бал способен вместить порядка 4000 л. воды. Конструкции таких прообразов общественных бань отличались поразительной теплоемкостью. Известны случаи, когда на первый день после протопки в бане парились, на второй она была горячая, на третий — в меру теплая для того, чтобы чесать льняное волокно;

- Баньку в деревне не нужно посещать в одиночестве, как минимум, вдвоем. Так и париться сподручнее, да и в целях безопасности гораздо приемлемей. После посещения бани положено посидеть 20 — 30 минут в тишине, приводя мысли в порядок, а душу в умиротворение. А после этого и пропустить бокальчик пива или рюмочку домашней настойки на березовых почках или листьях смородины не грех.

Заключение

Деревенская баня, есть и будет нерушимой хранительницей традиций и народной мудрости. В течении столетий она аккумулировала знания и опыт целых поколений. В ней рождалась новая жизнь, соединялись судьбы, проходили будни и праздники, лечили хвори, наконец, через ее порог переступали в лучший из миров. Сохранение традиций является важной задачей сбережения аутентичности народа, поэтому на лесной опушке, да на берегу озера будет еще долго радовать русского человека, без званий и сословий.

Источник статьи: http://obane.info/vidy/banja-v-derevne.html

Виды и особенности деревенской бани

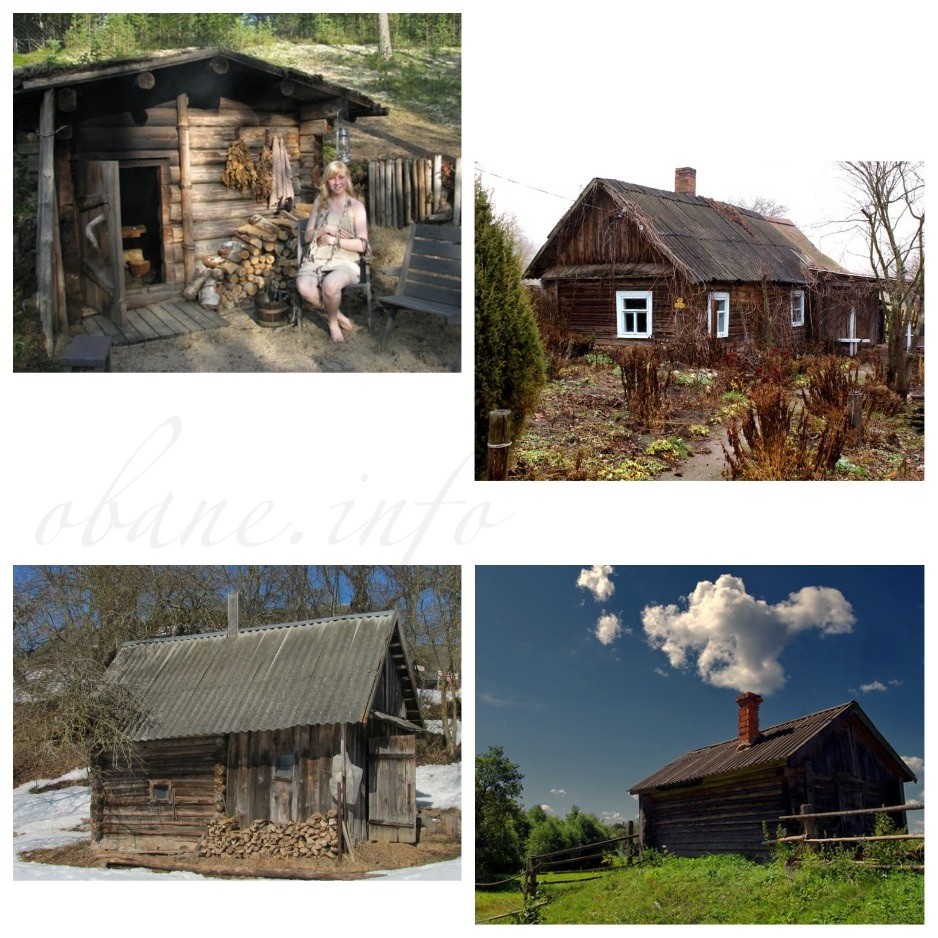

Деревенская баня — классическая постройка из дерева, которая чаще накрывается двускатной крышей. Название она берет из деревенских обычаев с богатой историей. Поскольку для славян баня была особым местом, ее возводили на каждом участке.

История

Деревенскую баню можно назвать исконно русской. По истории невозможно назвать точную дату, когда начали проводиться первые банные процедуры.

Баня в деревне изначально была не просто местом для проведения гигиенических процедур, а священным, сакральным порталом в потусторонний мир. Многие традиции славян связаны с парилкой. Люди посещали ее каждую субботу.

Бани были настолько популярны, что располагались на каждом подворье. У купцов это были красивые, большие постройки, напоминающие дома, у простого люда — скромные срубы.

Отличия от сауны

Люди, которые живут в городе, часто путают понятия «сауна» и «русская баня» и считают, что это одно и то же, но грубое заблуждение. Деревенская парилка имеет ряд отличий:

- В сауне устанавливается специализированная система вентиляции. В бане она чаще естественная.

- Для банной парилки характерен высокий уровень влажности, температура до 70°C. Для сауны — сухой горячий пар с минимальной влажностью и температурой до 130°C.

- В деревенской бане при парении используются веники, которые обладают уникальными оздоровительным свойствами. В сауне использовать веник нельзя, поскольку из-за высокой температуры при хлестких движениях можно получить ожоги.

- В бане печь чаще имеет встроенную каменку, где камни расположены внутри. Для саун характерны открытые каменки.

Благодаря высокой влажности, мягкому пару, воздуху, классическая русская баня подходит большему количеству людей.

Существует два вида деревенских парилок, которые отличаются устройством, способом растопки, проведения банных процедур:

- По-черному. Первые банные постройки не имели дымоходов. Внутри располагался очаг, который засыпался камнями. Помещение сначала несколько часов протапливали, а потом выпускали дым и начинали проводить банные процедуры. Название появилось из-за того, что сажа оседала на всех поверхностях, делая их черными. В таких парилках принимали роды, поскольку помещение после протопки по стерильности можно было сравнить с операционной.

- По-белому. Стандартная современная русская баня. Отличия — наличие полноценной печи с дымоходом, распределение внутреннего пространства на отдельные комнаты.

Устройство

Чтобы получить максимальный эффект, удовольствие от посещения парилки, важно правильно возвести постройку, зонировать внутреннее пространство. Для классической деревенской бани характерно три функциональных помещения:

- Предбанник — комната отдыха, раздевалка. Здесь может расположить шкаф для вещей, стол и скамейки для отдыха посетителей. Часто в предбанник выводится печной канал с топкой.

- Моечная — промежуточное помещение, в котором можно помыться перед посещением парной или сполоснуть тело после проведения банных процедур. Здесь можно установить душевую кабинку, купель, бассейн.

- Парилка — комната для проведения банных процедур. Здесь достигается определенный температурный режим, уровень влажности. Изнутри отделывается вагонкой, вдоль стен устанавливаются полки для посетителей.

- Мансарда — неполноценный второй этаж, внутри которого обустраивается комната отдыха или жилое помещение.

- Терраса или веранда — дополнение к основной постройке. Здесь может сделать дополнительную зону отдыха или кухню. Для защиты от осадков, холода, веранды полностью застекляются.

- Дополнительная комната для отдыха посетителей.

Материал

Классическая деревенская баня — деревянный сруб с двускатной крышей. Дерево считается лучшим материалом для постройки. Раньше бани строили из цельных бревен, но сейчас их возводят из разных видов бруса бревна:

- цельного непрофилированного и профилированного;

- клееного профилированного;

- термобруса;

- оцилиндрованного.

Каждый из пиломатериалов имеет свои плюсы и минусы.

Оцилиндрованное бревно

- Привлекательный вид.

- Возможность быстро собрать сруб, если угловые пазы для соединения отдельных бревен уже готовы.

- Хорошая теплоизоляция.

- Высокая прочность, долговечность.

- Высокая цена.

- Проблемы с поиском качественной продукции.

- Возведение построек только в русском стиле, без уклона в сторону европейских банных комплексов.

Цельный непрофилированный брус

- Продажа в готовом виде. Связано это с простым сечением бруса (квадратное или прямоугольное).

- Низкая цена.

- Экологичность, надежность, долговечность.

- Сложное выравнивание поверхности стен. Непрофилированные брусы легко смещаются в сторону при монтаже и на стенах появляются неровности.

- Длительная усадка сруба, из-за высокой естественной влажности бруса. До окончания усадки нельзя устанавливать окна, двери, начинать внутреннюю отделку.

- Скручивание бруса. На его поверхности появляются большие трещины, которые портят вид.

- Проведение дополнительных работы по устранению дефектов.

Цельный профилированный брус

- Высокая скорость монтажа.

- Низкие теплопотери.

- Экологичность.

- Небольшие затраты на отделку.

- Низкая цена.

- Длительная усадка при высокой естественной влажности.

- Появление трещин при усадке. Их заделывают паклей или штукатуркой по дереву.

Кленый профилированный брус

- Не нужно ждать усадки, что сокращает срок проведения строительных работ.

- Геометрические характеристики со временем не изменяются, поскольку клееный брус изготавливается из высушенной древесины.

- Не нужно проводить дополнительную обработку готовых стен перед началом отделочных работ.

- Не появляются трещины. Брус не выкручивает от перепадов температуры, поскольку он изготовлен из отдельных ламелей.

- Материал отличается высокой прочностью, надежностью, теплоизоляцией.

- Снижение способност дерева пропускать кислород из-за использования клеев для соединения отдельных ламелей.

- Высокая цена, мала доступность.

Термобрус

Особый вид пиломатериала, который состоит из двух ламелей, соединенных перемычками. Пространство между ними заполняется утеплителем. Преимущества:

- Низкая цена.

- Высокая теплоизоляция.

- Отсутствие усадки. Строительные работы проводятся быстрее.

- Высокая прочность.

- Термобрус не пропускают воздух, что приводит к нарушению микроциркуляции кислорода.

- Пиломатериал трудно купить, поскольку он считается относительно новым.

Требования к сооружениям

Деревенская баня, которая будет построена с нуля, должна соответствовать ряду требований. Они разработаны для безопасности посетителей, владельца постройки, его соседей. Требования описаны в нескольких документах:

- СНиП II-Л.13-62.

- СНиП 30-02-97.

- СП 11-106-97.

- СНиП 2.01.07-85*.

- СНиП 2.02.01-83*.

- СНиП II-25-80.

Требования по расстоянию до других объектов:

- ближайшего водоема — 20 м;

- деревьев — 3 м;

- кустарников — 1 м;

- границы соседнего участка — 1 м;

- жилых домов — 8 м;

- скважины или колодца — 12 м;

- леса — 10 м;

- дороги — 6 м.

Правила пожарной безопасности:

- Стены напротив, вокруг печи должны быть защищены металлическими отражающими листами.

- Электроприборы должны быть заземлены.

- Проводка должна проходить снаружи в специальных коробах или внутри стен в гофре из негорючего материала.

- Печь должна быть установлена на надежном основании, возвышающимся над уровнем пола на 12 см.

- В зоне отдыха или предбаннике должен находиться рабочий огнетушитель.

- Пол перед дверцей топки должен быть застелен металлическим листом.

- Деревянные поверхности вокруг печи рекомендуется обработать антипиреном.

Современные деревенские бани мало чем отличаются от классических построек, которые являются прародителями современных банных комплексов. Они возводятся из дерева, внутри есть три функциональных помещения. Поскольку процедуры проводятся с соблюдением многих традиций, история банного искусства не только остается в памяти людей, но и постоянно дополняется.

Источник статьи: http://probani.guru/podgotovkastoitelstvo/derevenskaya-banya/