- Хлудовские бани

- Куда делись золотые тазики?

- Место для бань Герасима Хлудова было историческим — здесь сначала находились бани Ивана Гладина, где мылись сотрудники пушечно-литейного двора, а затем знаменитые Челыши.

- После 1917 года Хлудовым пришлось уехать во Францию, и в советское время бани стали называться «Центральными». Они работали до начала 1990-х годов.

- Шесть самых древних бань Москвы

- Сандуновские бани

- Хлудовские бани

- Краснопресненские бани

- Челышевские бани

- Китайские бани

- Как попасть в Китайские/ Центральные бани

Хлудовские бани

Куда делись золотые тазики?

Многие москвичи еще помнят бани с гордым именем «Центральные». В негласной конкурентной борьбе они занимали почетное второе место после Сандунов.

Место для бань Герасима Хлудова было историческим — здесь сначала находились бани Ивана Гладина, где мылись сотрудники пушечно-литейного двора, а затем знаменитые Челыши.

Комплекс доходных домов и бань Семен Эйбушитц построил по заказу Хлудова в 1889 году. Предпринимателю не давал покоя успех Силы Сандунова, и он решил заняться банным делом. Когда архитектор спросил у заказчика, какими он видит будущие Китайские бани (названы по близости к Китайгородской стене), тот ответил, что сказочными и пышными, с русскими парилками разного разряда, большой Турецкой залой . Возможно, поэтому банный комплекс построили в новом тогда стиле эклектики.

Бани удались! В них было все: фрески, витражи, позолота, красное дерево. А воду качали из Москвы-реки по специальному водопроводу. Цены Хлудовских бань начинались от 5 копеек в «простонародных банях» и доходили до 10 рублей за отдельный трехкомнатный номер.

Но Хлудову этого было мало, и он превратил бани в многофункциональный комплекс, где можно было отдохнуть, пообедать, посетить врача, заключить сделку. Было при банях и специальное детское отделение — с игрушками и закрепленной за каждым ребенком банщицей.

А на Хамовнической набережной бани открыли «пляжный филиал». С Финского залива туда специально доставляли белый мельчайший песок.

Сам Герасим Хлудов не дожил до открытия бань, и завершали строительство уже его дочери. 28 апреля 1893 года, когда Эйбушитц закончил строительство жилого дома для семьи Хлудовых, в банкетном зале Китайских бань состоялось их торжественное открытие.

После 1917 года Хлудовым пришлось уехать во Францию, и в советское время бани стали называться «Центральными». Они работали до начала 1990-х годов.

В 1924-1925 в здании бывшего доходного дома Хлудова работал Московский коммунальный музей — предшественник Музея Москвы. В 1934 здание надстроили двумя этажами.

В 1993 году пожар уничтожил многие интерьеры и повредил фасады здания. Сейчас в бывших Хлудовских банях работает ресторан. Здание перестроили, но сохранились интерьеры холла, классического зала, мавританской комнаты и бассейна. Уцелела и мраморная лестница по проекту Льва Кекушева.

Источник статьи: http://liveinmsk.ru/places/doma/centralnye-bani

Шесть самых древних бань Москвы

Между прочим, Москва готова дать если не фору, так пару многим банным столицам: еще в начале XIX века в городе было уже 1,5 тыс. частных и 70 государственных бань. Мы посмотрим самые извечтные и старинные из них.

Сандуновские бани

Они не могли быть вместе из-за гонений и угроз влиятельного графа, но покровительницей их брака стала сама императрица Екатерина Великая. Речь идет о Силе Сандунове и Елизавете Урановой — артистах театра, а впоследствии основателях Сандуновских бань. Покинув Петербург, продав драгоценности, подаренные императрицей на их свадьбу, пара потратила средства на основание в 1808 году старейших и известнейших на сегодняшний день бань Москвы.

Построенные им бани пережили пожар 1812 года и простояли около 80 лет, сменив после первого владельца немало хозяев. В 1818-19 гг. речку Неглинную заключили в подземный коллектор, что в значительной степени способствовало улучшению санитарной обстановки на участке бань и росту их популярности.

Накануне премьеры фильма «Броненосец «Потемкин»» режиссер Сергей Эйзенштейн с ужасом осознал, что в Одессе они забыли снять важную сцену. Режиссер решил снимать эпизод в Сандуновских банях. Днем спешно подготовили макеты кораблей для съемок, а уже к следующему вечеру фильм вышел с добавленным эпизодом.

В Сандунах же снимали сцену Ледового побоища в фильме Эйзенштейна «Александр Невский»: рыцари уходили под искусственный лед того же бассейна.

А вот сцена в бане из «Иронии судьбы», несмотря на широко распространенное мнение, была снята не в Сандунах, а под лестницей на «Мосфильме».

Хлудовские бани

Успех Силы Сандунова не давал предпринимателям покоя, и в 1889 году по заказу купца Герасима Хлудова был построен комплекс доходных домов и бань Хлудовых. Первый корпус возвели в 1881-м, но строительство продолжалось еще двенадцать лет. Хлудов также планировал построить маленький дворец в восточном стиле и даже приказал заложить фундамент, но неожиданно заболел. Умер он на 64-м году жизни.

Торжественное открытие комплекса состоялось уже после смерти Хлудова, в 1893 году. Все наследство осталось четырем его дочерям, которые были практичней отца и решили вместо восточного дворца построить шикарные бани, в коих город в те годы нуждался. Огромные залы с потрясающим декором ничуть не уступали Сандунам.

И хотя все инженеры, техники, электрики и сантехники по завершении строительства Центральных бань были направлены работать в Сандуны, конкурентами эти парные не стали: они были ориентированы на разных клиентов. Если в Сандунах мылись купцы попроще, то в Центральных — богатые промышленники, банкиры, известные ученые, музыканты, врачи и т.д.

После 1917 года Хлудовым пришлось уехать во Францию, и в советское время бани стали называться «Центральными». Они работали до начала 1990-х годов. В 1924-1925 в здании бывшего доходного дома Хлудова работал Московский коммунальный музей — предшественник Музея Москвы. В 1934 здание надстроили двумя этажами.

Во время Великой Отечественной войны в банях был организован пункт раздачи лекарств для военных, а позже — и для гражданских, страдающих диабетом. Также во время войны, чтобы было теплее, бойцы под гимнастеркой носили картонные «жилеты», за что и получали от начальства: не по уставу.

Сотрудники бань, решив помочь солдатам, вырезали из журналов портреты Сталина, которые те клеили на картон — командиры теперь не рисковали изымать у бойцов «жилеты».

Краснопресненские бани

Краснопресненские бани были государственными до середины XIX века, когда у города их купили ямщики Бирюковы, у которых они оставались до Октябрьской революции 1917 года. В 1903 году для своих бань «банный король» Бирюков возвёл в стиле модерн красивое одноэтажное здание. Отделано оно было роскошной лепниной, ковкой, резными дверьми. На углу над главным входом в подковообразную нишу было помещено керамическое панно «Лебеди» работы Михаила Врубеля.

Бирюковы были старообрядцами. Рассказывают, что ямщики посещали баню после каждого возвращения в Москву из дальнего пути, то есть обычно два-три раза в неделю, и каждый поход в баню торжественно обставлялся: впереди шествовал ямщик с веником, за ним его супруга с «мыльною корзиною», следом дети, родня, которые несли шайки, самовар и калачи.Фото 1947 года. В конце 1905 года пресненские революционеры организовали в банях госпиталь. В перерывах между боями там парились дружинники, которые обороняли баррикады у Горбатого моста и у Кудринской площади. Здание бань сильно пострадало от обстрела правительственных войск. В 1908 году они были заново восстановлены. После революции поменял название район, были переименованы улицы, бани были названы Краснопресненскими, но в народе их все равно именовали Бирюковскими.

Когда в 70-е годы началась реконструкция Красной Пресни, ширина улицы увеличилась более чем в два раза и все старые дома по нечетной стороне улицы были снесены. Так, в 1980 году Пресненские бани прекратили свое существование на старом месте: там выстроили Венгерское торговое представительство и киноцентр, а бани переехали ближе к метро.

В Краснопресненских банях один из лидеров силового блока волговско-рузляевской ОПГ Евгений Совков периодически встречался со своими подельниками и представителями других ОПГ. Видимо, отдавал дань столичным традициям, ведь это было одним из излюбленных мест для сборищ криминальных авторитетов.

26 декабря 1997 года Совков направился на очередную такую «стрелку», которая стала последней и для его ни в чем неповинной подруги.

Челышевские бани

Хозяева в те времена «пользовались всеми правдами и неправдами, чтобы выдавливать из всего копейки и рубли.

«В некоторых банях даже воровали городскую воду», — писал Владимир Гиляровский в «Москве и москвичах». Так, например, известна история, как пруд во дворе в Челышевских банях, который всегда полон воды, «вдруг высох, и бани остались без воды. Но на другой день вода опять появилась — все пошло по-старому». О том, что случилось, куда исчезла и откуда снова появилась вода, на широкую публику не сообщили; о событии не узнало и начальство, а тот, кто знал, с выгодой для себя не никому ничего не сообщал.

Оказалось, что на Лубянской площади был бассейн, откуда брали воду водовозы. «Вода шла из мытищинского водопровода, и по мере наполнения бассейна сторож запирал краны. Когда же нужно было наполнять Челышевский пруд, то сторож крана бассейна не запирал, и вода по трубам шла в банный пруд». Говорят, что как-то сторож остался недовольным платой за свою «забывчивость» и специально перекрыл в бане воду.

Селезневские бани

Едва ли не самые старые бани в столице — Селезневские, или Селезни. До революции их называли еще и Самотецкими. На фасаде красного одноэтажного особняка на Селезневской улице четыре цифры: «1851». Это — год их основания, то есть, по возрасту бани вторые в Москве после Сандунов.

Воду для Селезневских бань брали из расположенных рядом Неглиненских прудов в верхнем течении реки Неглинной. Один из этих прудов на правой стороне улицы сохранился и сейчас называется Селезневским. Дальнюю от улицы часть банного комплекса построили в 1870-х годах, а фасадную — в 1888 году по проекту А.П. Попова. Фасадная часть состоит из двух корпусов с отдельными входами. Правый корпус предназначался для простонародья, а левый — для знатных посетителей.

Но в советское время Селезневские бани приобрели репутацию дорогих, и простые люди туда не ходили.

Ржевская баня

Еще одна старинная баня — Ржевская в Банном проезде (прежде — Корзуновский переулок).

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник статьи: http://sovsojuz.mirtesen.ru/blog/43042928034/SHest-samyih-drevnih-ban-Moskvyi

Китайские бани

Китайские бани, Центральные бани, хлудовские бани и даже ресторан «Серебряный век» — это всё один объект, памятник культурного наследия, о котором и будет мой сегодняшний рассказ. Китайскими они назывались по прежнему наименованию проезда, где располагались. По документам первоначально они значились даже как Русско-китайские, но вскоре после открытия владельцы переименовали их в Центральные.

Хлудовскими же их называли по фамилии владельцев — купеческого рода, основанного Иваном Хлудовым. Землю в центре Москвы, в Театральном проезде, купил его сын, Герасим Иванович Хлудов, а описываемое здание построили его наследницы, четыре дочери, уже после смерти отца. В качестве архитектора они пригласили весьма известного в те годы московского зодчего Семена Семеновича Эйбушитца. Кстати, С.С.Эйбушитц является автором проекта Московской хоральной синагоги в Большом Спасоглинищевском переулке, о которой рассказывалось в обзоре о храмах в районе Китай-города.

Что касается этого проекта, то заказчики высказывали пожелание архитектору, чтобы бани были сказочными. Бани получились действительно сказочными, но сложными в инженерном и техническом плане. Поэтому для реализации своих замыслов С.С.Эйбушитц пригласил из Петербурга инженера-архитектора Льва Николаевича Кекушева и весьма своеобразного художника Альфреда Томашко, православного чеха.

В общей сложности строительство заняло почти четыре года и официальное открытие Центральных бань состоялось 28 апреля (10 мая) 1893 года.

Помимо самих бань здесь действовал крытый плавательный бассейн, врачебные и массажные кабинеты, парикмахерская, механическая прачечная – безусловная новинка для Москвы той эпохи. Здесь же были открыты парфюмерный магазин торговой фирмы «Эмиль Бодло и К», продуктовые лавки, ресторан, трактир, небольшая гостиница, банкетный зал, залы для деловых переговоров. Вот как выглядело здание бань в то время

По фотографии видим, какие были цены: от 5 копеек в простонародных банях до 50 в более высоких разрядах. В последнем, так называемом «полтинном», отделении имелись русский, турецкий, финский залы с богатой отделкой стен ценными породами дерева и сусальным золотом. За отдельный трехкомнатный номер цены доходили до 10 рублей.

В высших разрядах Центральных бань сложилась своя клиентура: богатые промышленники, банкиры, весьма известные ученые, музыканты, врачи, генералы, именитые купцы. Любопытно, что артисты балета Большого театра посещали в основном Центральные бани, а вокалисты того же театра — Сандуновские. Даже Федор Шаляпин ходил только в Сандуны, а его жена-балерина посещала с коллегами Центральные. Постоянным посетителем Центральных бань был Л.Н.Толстой, бывал тут и А.П.Чехов.

После 1917 года Хлудовы уехали во Францию. Бани, хоть и утратили во многом свою первоначальную роскошь, продолжали работать вплоть до начала 1990-х гг. Потом в здании произошел сильный пожар, после устранения последствий которого в бывшем помещении бань был открыт ресторан. В 1993 году комплекс бывших Хлудовских бань был поставлен на охрану как памятник архитектуры.

Сейчас здание выглядит вот так

Входим в здание и попадаем в холл, где расположена вот такая роскошная двухмаршевая лестница

Считается, что эта лестница является копией парадной лестницы в Парижской Гранд-опера.

Места перед лестницей очень мало и она не помещается целиком в обычный объектив, поэтому воспользуюсь интернетовским фото с широкоугольным объективом

Думаю, по праву эта лестница считается одним из лучших творений Л.Н. Кекушева. Кстати, для приглашенного Кекушева участие в сооружении этих бань было одним из первых реализованных в Москве проектов.

Рассмотрим драконов, стерегущих лестницу

Ограждение лестницы выполнено в виде причудливых растительных узоров, переходящих в фантастических животных

Даже такая утилитарная вещь как решетка радиатора отопления в холле выполнена в том же стиле и с большим вкусом

Поднимаемся на промежуточную лестничную площадку. Вот вид на перила

Ограждение верхней части парадной лестницы более легкое и ажурное

Если хватит силы воли оторвать взгляд от кружева перил и поднять его в верх, то мы увидим … небо…

… в окружении богатейшей и причудливейшей лепнины…

которую можно рассматривать часами

Но есть ещё и стены, декорированные пилястрами и лепниной

Будем подниматься выше по лестнице, к балкону, украшенному вот такими торшерами

На балконе интересен пол, сохранившийся с момента постройки бань

На верхней площадке лестницы сейчас располагается бар, выполненный из темного дерева. Был ли он раньше – не уверена, но вот кафельный пол тут — подлинный

Отсюда попадаем в большой зал ресторана

Раньше здесь была раздевалка. Сохранились отдельные детали прежнего убранства: кессонированные потолки, украшенные лепниной, росписью и позолотой …

… камин со львами, как архитектурная подпись Льва Кекушева …

… оформление дверных проёмов

Сейчас эти двери не используются, а раньше именно через них попадали в следующее помещение – мавританский зал или мавританскую курительную комнату. Вот её современный вид

Потолок не нуждается в комментариях, просто смотрим

Иметь курительную в восточном стиле в те времена было модно. Например, про подобное помещение я рассказывала в обзоре по особняку Стахеева. Кстати, любопытно сравнить эти две стилизации разных художников: в курительной Китайских бань сразу заметны бОльшие цветовая нагруженность и причудливость форм. На упреки в пестроте оформления создатели этого мавританского зала отвечали, что при создании интерьера они сотрудничали с настоящими восточными художниками.

Обратите внимание на форму окон …

… оформление углов комнаты …

Опять-таки эти двери в наши дни не используются, а раньше они были открыты и из мавританского зала можно было попасть в следующий – комнату с бассейном

В центре этого зала до сих пор функционирует бассейн, правда, декоративный, а ведь это был если не первый, то один из первых крытых плавательных бассейнов в Москве. Вообще надо сказать, что для своего времени в Центральных банях был применен целый ряд технических и инженерных новшеств. Во всех разрядах бань был отдельный душ, где с определенной частотой менялась температура воды от прохладной к теплой. Здесь был установлен первый в городе общественный лифт, до этого все лифты в городе были персональными. Причем Л.Н.Кекушев усовершенствовал лифт так, что последний функционировал даже при полном отключении электричества. Это изобретение, с разрешения автора, немецкая фирма-изготовитель стала применять в своем производстве.

Л.Н.Кекушев придумал паровую машину для колки дров, которая работала в неизменном виде до 1931 года, потом её переоборудовали под электричество, и машина колола дрова до 1953 (!) года, пока бани не перешли на газ. Также по чертежам Л.Н Кекушева были сделаны очистные подземные сооружения с тройным отстойником, и рядом с банями даже в жару и безветрие не было запаха (в отличие от Сандуновских бань, с которыми Центральные бани постоянно конкурировали). Понятно, почему Центральные бани обслуживало около 250 человек, не считая поставщиков дров, веников, прочих расходных материалов и т.д.

Вот и бассейн представлял собой оригинальное инженерное решение: он был не выкопан в земле, а опирался на вершину сводчатого помещения под ним. На бассейн, по сути висящий в воздухе, приходили посмотреть специально. Насколько я поняла слова экскурсовода, изначально площадь бассейна была побольше, а проход вдоль стен зала – поуже.

По краю бассейн функционируют вот такие фонтанчики в виде писающих мальчиков

По периметру зала в нишах размещены скульптуры античных богов

Купол бассейна украшен изображениями парусников

В центре купола, в барабане, устроены круглые окна, через которые проникал солнечный свет. Сейчас это не так эффектно, потому что в советское время вокруг бань были возведены более высокие здания, частично заслоняющие свет

Очень красочны панно из керамической плитки ярких, насыщенных цветов

Ещё стоит упомянуть про небольшое помещение, которое сейчас используется как банкетный зал, а ранее было парикмахерской (вход в него из большого зала ресторана)

Как попасть в Китайские/ Центральные бани

Особенно рада сообщить, что, в отличии от всех ранее описанных объектов и большинства, о которых рассказ ещё впереди, это вполне доступное помещение. Как я уже упоминала в начале рассказа, сейчас здесь (Театральный проезд, д.3, стр.3) находится ресторан. В данный момент он называется «Серебряный век» и найти его легко, хотя он и не виден с Театрального проезда. Ближе всего к нему идти от м.Лубянка (выход к Детскому миру), это буквально 2 минуты. Чуть дальше идти от м.Театральная (выход к Большому театру), вот этот маршрут

С улицы вход во двор выглядит так

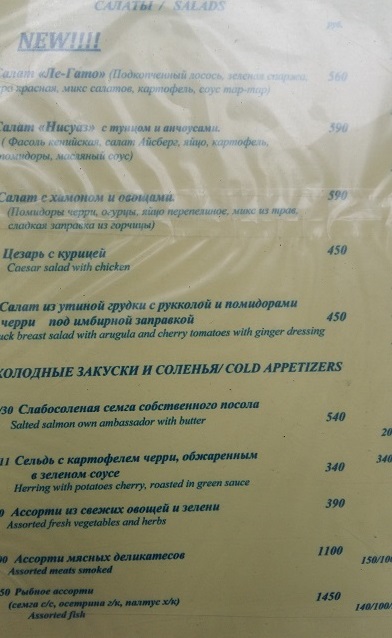

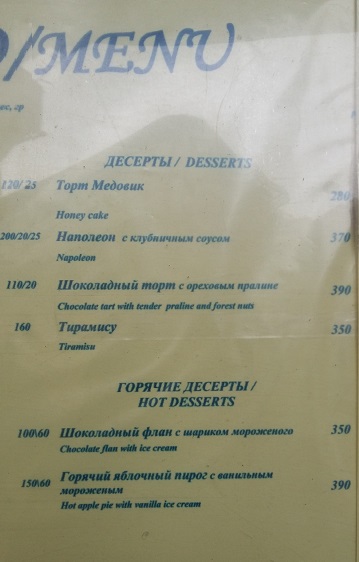

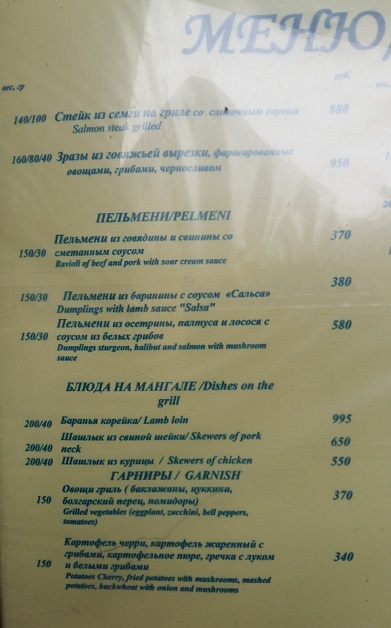

Пусть вас не смущает шлагбаум, проход свободный. Сразу за аркой, слева, увидите ресторан. Понятно, что просто гулять по ресторану и рассматривать интерьеры вам не разрешат, но ведь можно совместить! Вот меню ресторана, и хоть цены не назовёшь повседневными, но иногда можно себе позволить, считая это сменой обстановки или инвестициями в интересное

Сама я посещала ресторан с экскурсией и оценить его кухню не могу. Так что в раздел «Где покушать» я включила этот обзор не из уважения к гастрономическим достижениям объекта, а с учётом потенциального применения полученных на нашем сайте сведений )).

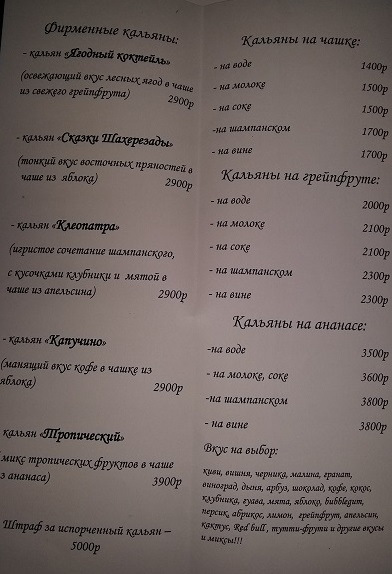

Кроме того, в мавританском зале и в комнате с бассейном предлагаются кальяны, вот ассортимент и цены

Как рассказал экскурсовод, помещения здесь часто снимают под банкеты, корпоративы, дни рождения, в том числе детские, и т.п. Представляете костюмированный новогодний корпоратив в мавританских интерьерах и с кальянами?! Или невесту в платье со шлейфом на лестнице а-ля Гранд-опера?! Так что новых и радостных вам впечатлений!

Источник статьи: http://trymoscow.ru/kitajskie-bani/