Банный день: по каким соображениям на Руси все мылись только по субботам

Банные процедуры любят многие русские и заграничные гости. Несмотря на появление новомодных спа-салонов и финских саун, баню ничем не заменить. Только в русской бане можно получить тот оздоровительный эффект, который так необходим в конце рабочей недели.

Суббота — банный день

Как правило, походы в баню осуществляются в субботу. По крайней мере именно так было ранее на Руси. Причин тому было несколько.

Во-первых, суббота — это первый выходной после трудовой недели. То есть, если в течение недели рабочие люди мылись по-быстрому, то в субботу этой процедуре уделялся чуть ли не весь день с самого утра.

Сначала носили воду, подготавливали дрова, веники. А затем начинали париться. Пока пар не вступал в полную силу, запускали малышей. За ними шли женщины. И когда уже баня растапливалась на всю мощь заходили мужики. Они распаривали свои натруженные от работы тела и обсуждали планы на следующую неделю.

После бани всех непременно ждал накрытый стол. Попить чаю с самовара с баранками и пирогами считалось чуть ли не обязательным действием. И только потом можно было уже отходить ко сну.

Ну а во-вторых, суббота шла перед воскресеньем. А седьмой день недели люди отдавали церкви. Они ходили на причастие и на службу. К тому же на второй день после принятия банных процедур и тело, и душа находятся в спокойствии и чистоте. И именно такими и должны быть те, кто приходит в церковь.

Запретные дни

Но были для бани и дни запретные, когда мыться и париться было строго запрещено. Такими днями считались воскресенье и понедельник.

Воскресенье по религиозным правилом считалось выходным и мыться в этот день было строжайше запрещено. Тех, кто осмеливался работать в бане в такой день, ждало суровое наказание.

А понедельник принадлежал по суеверным понятиям хозяину бани. Звали его Банник. И ни в коем случае нельзя было нарушать это правило. Иначе рисковали быть обваренными или задушенными Банником.

Источник статьи: http://fb.ru/post/history/2019/6/28/113986

В бане моются раз в неделю деревня

Баня в деревне. Что, это здорово, помыться раз в неделю? раз неделя деревня баня

да, а остальное время чувствовать себя человеком, а не клумбой, на которую, всё чаще плюют аллергики

не желательно, смывается защитный слой с кожи, не будем утрировать, что руки надо мыть, я про тело. летом ополоснул, без мыла простой водой и высох.

Дезодорант Русский дух!))

не русский дух, а человеческий,я по работе часто наклонялась к оголённым людям,у кого запах человеческий и кожа бархатистая,а кто нафуфыренный, приходится пить таблетки.

Баня в деревне — это то, что нужно и полезно! Для здоровья лучше больше — 3 раза в неделю — самое оно!!

ну так зимой они не работают..не потеют)) а летом- душ каждый день)))

Баня — это баня. Ни с чем не сравнить. Раз в неделю — это достаточно.

почему раз в неделю? Мойтесь хоть каждый день.

не экономьте, но не обязательно париться каждый день, можно нагреть ведро воды и помыться.

мне на даче удобно.

и не думала даже, превышаете свои полномочия.

Простите, не по злобе.

Почему вы решили, что они моются раз в неделю?

Моются каждый день,а в бане паряться!

кто мешает подтопить баню каждый день?

не топить баню, а немного подтопить, да хоть чем.

А в городе,каждый день ходите в баню?

Моюсь каждый день.

Мыться в ванне или в душе это одно)А вот баню. Ни что не заменит!Это же баааня!

Каждый день душ или ванна. А в выходной в баньку ,пропарить свои косточки — это святое!И не обязательно в деревне.

Источник статьи: http://sprashivalka.com/q/1035976935

Случай в бане.

Все мои знакомые и друзья знают как я люблю баню! Когда я жила еще с первым мужем, мы с дочерью изредка ездили в сауну на турбазу, принадлежащую мужу и его друзьям. В остальное время довольствовались душевой кабиной в квартире. Своей бани у нас не было.

А вот у каждого брата мужа была баня, поскольку они живут в частных домах. Их жены часто приглашали меня попариться и поболтать о жизни. До сих пор, когда я приезжаю на малую родину, они зовут меня к себе в гости и непременно топят баньку.

Когда мы жили в поселке, то каждую субботу ходили в баню к соседям. Наша семья состояла из одних женщин, поэтому своей бани построить мы не могли.

У нас по субботам был целый ритуал. С утра мы занимались «генеральной» уборкой в доме, меняли постельное белье, топили баню. А пока она выстаивалась, готовили морс или размешивали в графине варенье, чтобы было потом чем поить обезвоженный организм.

Не помню вообще никаких проблем, мы ходили в соседскую баню как в свою. Носили воду, дрова из нашего дровянника, топили печь и мылись. А хозяева потом подкидывали еще дровишек, прогревая баню до нужной температуры и тоже шли париться.

Причем, я помню, что мы всегда ходили мыться первыми, в сухую баню, по «первому пару», мама очень любила париться веником. Возможно, так происходило потому, что наша маленькая семья мылась пораньше, а хозяева шли в баню ближе к ночи, переделав кучу дел. У них был огромный огород и полный сарай скота: корова, поросята.

Уходя из бани, мама всегда мыла полки и тазы с мылом и подметала опавшие с веника листья. Я сейчас понимаю, ведь ни у кого не было никакой брезгливости и никакой боязни подхватить что-нибудь. Об этом даже не думали, ни мы, ни хозяева.

Обычно, бани на Урале строят из бревна, с холодным и теплым предбанниками и моечной зоной. Парилка (парная) и моечная, как правило, совмещены. Топочная находится в теплом предбаннике, а печь с баком для нагрева воды в самой бане.

Есть и другие варианты. Баня родителей моей подруги, которые живут в деревне, устроена чуть по-другому, парилка в ней отделена от основной зоны дверью.

Бывала я и в бане, которая топится «по черному». Обогрев помещения осуществляется топкой, а поскольку трубы нет, то дым уходит через маленькие окошечки, отверстия в крыше или приоткрытую дверь. От этого стены и потолок бани становятся закопченными. Мыться в ней мне не доставило особого удовольствия, одно неловкое движение-и ты обязательно перемажешься черной сажей.

Один поход в баню к родственникам я запомнила на всю жизнь. Теплым летним вечерком мы сидели с дочерью, подругой и хозяйкой (женой моего деверя) в жарко натопленной баньке. Парились, мылись и болтали о том, о сем.

Вдруг раздался раскатистый грохот и баню затрясло на мгновение, нам показалось, что на крыше дерутся коты, размером с бегемота)) Ведь землетрясений у нас не бывает. Наспех накинув халаты, мы выскочили на улицу.

В огороде, аккурат возле бани, посреди грядок с капустой стояла помятая серая девятка. Из нее вывалился мужик, от него за версту разило алкоголем. С пассажирского сиденья выкарабкивалась молодая женщина с грудным ребенком на руках.

В это время к нам подбежал мой деверь, который услышал шум, находясь в доме. Он был очень зол и громко материл водилу девятки. И я его отлично понимаю: этот упырь, простите, пробил забор, протаранил поленницу дров, которая была сложена прямо за задней стеной бани, развалил ее, и остановился, пробороздив колесами несколько грядок.

Дом и огород деверя находился возле дороги, делавшей в этом месте небольшой поворот, в который и не вписался горе-водитель.

Мы с девчонками бросились к женщине с ребенком, которые оказались в порядке, но были очень напуганы. Как ей вообще хватило ума сесть в машину с пьяным водителем? Оказалось, это был ее муж.

Мы обязательно построим баньку на своем участке, я мечтаю очень-очень!

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/vishera71/sluchai-v-bane-5d15f96846a97700ad32acf5

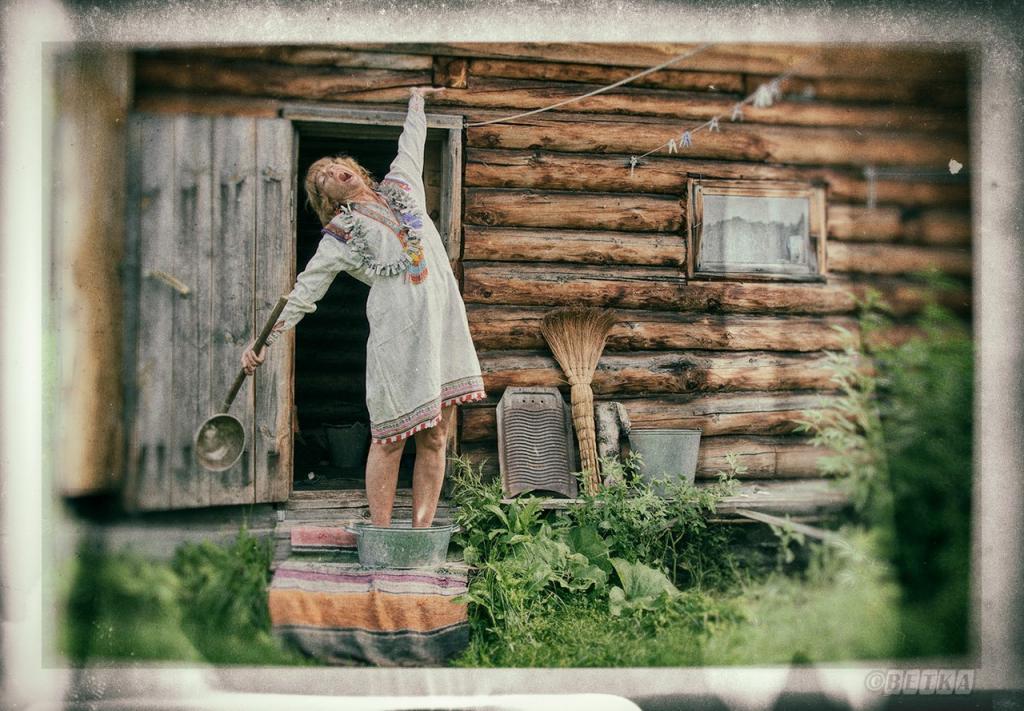

Банный день в деревне

Предлагаю очередную публикацию о своей жизни в деревне Колодкино Конаковского района Тверской области в 60-80-ые годы.

И следующую «деревенскую тему» мне хотелось бы анонсировать замечательными строками Рифа Хуснутдинова:

Чтоб ездить до деревни в банный день,

Не предавайте души деревень…

В сегодняшнем Колодкино из всех бывших колхозно-совхозных объектов в настоящее время сохранилась (и то частично) лишь общественная баня, перестроенная уже в мою бытность, где-то на рубеже 60-70-ых.

Ее посещение у деревенских испокон веков являлось наиболее любимым (а потому так ожидаемым!) времяпровождением и неизменно подкреплялось традиционно русскими ритуалами и местными обычаями.

Банный день в деревне неизменно был по субботам. Кроме того, баню топили перед всеми православными праздниками. Распорядок был таков: с утра и где-то часов до трех мылись мужики и дети школьного возраста того же пола, после них – женщины с маленькими детьми и девочки. Замечу, что топилась деревенская баня всегда только «по-белому».

Лишь с середины 80-ых, когда деревня постепенно стала вырождаться (уходили из жизни старшие поколения, молодежь в массовом порядке уезжала в города), любому желающему не возбранялось протопить ее самостоятельно, для удовлетворения только своих потребностей. К этому времени у большинства оставшихся деревенских жителей на личных подворьях были обустроены собственные баньки, и для них общественная перестала быть актуальной. Такими желающими оставались трое старушек и один мужичок в годах, который вольно-невольно был вынужден брать на себя бремя протопки.

Старинный русский обычай совместной помывки в общественной бане мужчин и женщин (даже если это происходило в формате семьи) у деревенских был не в почете и не практиковался. Лишь молодожены иногда позволяли себе нечто подобное, и то старались не афишировать свои походы , предвидя всевозможные пересуды деревенских старушек. А вот разнополых детей с собой в баню брали всегда. И не только потому, что не могли оставить их одних дома без присмотра. Полагали, что это даже полезно для самих детей: они с детства наблюдают строение тел представителей противоположного пола, что в более взрослом возрасте уже не станет откровением со всеми вытекающими последствиями (не откроют для себя ничего нового!).

В детском возрасте (лет так до пяти) мы еще ходили в баню вместе с матерью в женское время. Позднее, когда начали что-то понимать и стесняться, стали ходить с отцом. В крайнем случае, если не было отца, мать сопровождала нас до бани, а уж там как–нибудь сами.

Я еще застал то время, когда будучи совсем маленькими (мне было года 3-4), родители мыли нас, троих детей, в домашней русской печи. Габариты печки позволяли это делать: она была около двух метров в глубину и более полутора- по высоте. Это происходило следующим образом: дождавшись, когда печь немного остынет после приготовления пищи, убирали золу и копоть, стелили внутрь солому (чтобы мы не могли испачкаться), ставили корыто или таз с теплой водой и по очереди купали нас. Наверное, это было крайне неудобно и негигиенично, но мне нравилось. Сейчас, вглядываясь в черное нутро той сохранившейся (хоть и постаревшей) печи, я не могу себе даже представить- как такое было возможно и как все это происходило. Да и никто из родных, даже младшие брат с сестрой, участники тех помывок, не верит в мои россказни! Но я-то помню…

Начиналась баня с предбанника, где все раздевались и оставляли одежду на время помывки. Местные мужики любили здесь после мытья побаловаться бражкой и холодным кваском, которые специально захватывали с собой из дома. На время помывки емкости с напитками (кувшины, банки, фляги) помещались в ведро с ключевой водой из находящегося поблизости колодца, потому подолгу оставались ледяными. Помню, как отец частенько возвращался домой после бани в веселом и приподнятом настроении …

В основном помещении- помывочной- стояли расставленные по стенам деревянные скамейки и была оборудована небольшая (на одного человека) парилка. Она не пользовалась особой популярностью у наших мужиков, на моей памяти (а я ходил в нее до окончания школы) было лишь двое или трое любителей по-настоящему попариться. Остальные ограничивались поддаванием пара, но на полку не лезли… Про женщин тоже не слыхивал. Баня имела деревянный проливной пол с обустроенным посредине желобом, который обеспечивал отвод лишней влаги и сырости из помывочной. К сожалению, повышенная влажность не позволяла подолгу эксплуатировать такой пол, поэтому каждые 5-6 лет происходила замена гниющих досок на новые.

По давней традиции мыться в баню «после третьего пара» (после помывки третьей смены людей), а также поздно вечером и ночью, деревенские не ходили.

Последним всегда мылся банщик (это и был тот самый «третий пар»), Остатки не всегда оказываются сладки, и зачастую ему приходилось еще раз растапливать печку и нагревать в котле остывшую, оставленную для него (такое правило тоже всеми соблюдалось) воду. Ему единственному прощалась поздняя помывка. Одно время в деревне были постоянные банщики (как правило, кто по возрасту и здоровью был непригоден к тяжелому труду), потом стали топить баню по очереди. При этом дрова банщиком-очередником приносились со своего личного подворья и обязательно- с запасом.

У деревенских было не принято заготавливать впрок и всем «миром» для общественных банных нужд березовые веники и хранить их там же на чердаке. По весне старый оставшийся запас обычно сжигался, а в июне-июле пополнялся свежими вениками из молодых березок. Каждая семья заготавливала их лишь для себя и ходила в баню только со своим «подручным материалом».

И еще ряд банных правил, которые деревенские старались соблюдать: в ней нельзя было ругаться, поминать нечистую силу (черта) и громко разговаривать. Не стану утверждать, что эти нормы поведения всегда выдерживались, но откровенного пренебрежения ими все-таки не наблюдалось. В деревне причина этому одна — потом долго будут осуждать…

Что, сходили в деревенскую баньку? Ну, тогда- с легким паром!

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/moyaderevnya/bannyi-den-v-derevne-5cb3550efd70f300b4fd90c5