- Использование устаревшего браузера повышает риск взлома вашего компьютера. Обновите свой браузер!

- Регистрация

- Восстановление пароля

- Воронинские бани

- На набережной Мойки после реставрации откроются Фонарные бани, построенные в XIX веке. Там будут общественные классы и пивной бар

- Фонарные бани на Мойке больше года не могут открыть после реконструкции

- История петербургских бань

- Внутри бани поражали посетителей бьющими фонтанами, мраморными бассейнами

- Один из наиболее известных очагов свободной любви располагался вблизи Невского проспекта, в Фонарном переулке

- В Петербурге поговаривали о свальном грехе, о массовых оргиях и прочих шокирующих деталях запретного быта, имевших место в банях

- Санкт-Петербург. Страсти Фонарного переулка.

Использование устаревшего браузера

повышает риск взлома вашего компьютера.

Обновите свой браузер!

Через социальные сети

Еще не зарегистрированы?

Регистрация

Через социальные сети

Восстановление пароля

Введите почту указанную при регистрации и мы вышлем инструкцию

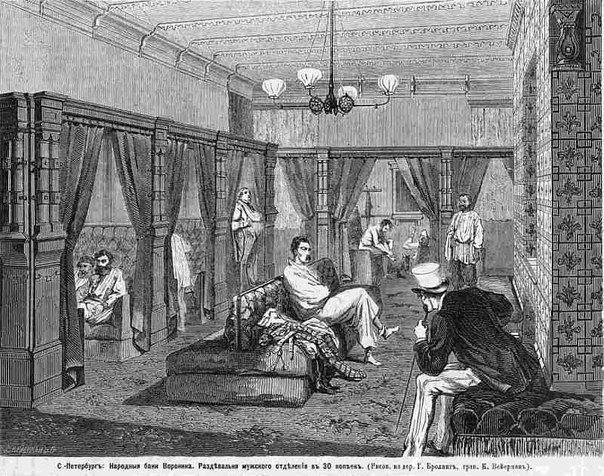

Воронинские бани

Это удивительное сооружение не просто было создано по последнему слову медицины, инженерной науки и техники того времени – за эти бани архитектор Павел Юрьевич Сюзор получил золотую медаль на Всемирной Политехнической выставке в Вене в 1873 году

Вот что писал журнал «Всемирная иллюстрация» в 1871 году сразу после открытия бань: «В истекшем мае Петербург был порадован и изумлен неожиданною вестью о том, что появились в нем новые бани на углу Фонарного переулка и Мойки. Повалил народ в Воронинские, изумился, да и было от чего». Название бани получили по фамилии владельца доходного дома, в котором были организованы – Михаила Степановича Воронина. Он был видным ученым, основоположником отечественной микологии и фитопатологии, и принимал активное участие в проекте. Архитектор Сюзор в тоже время был крупнейшим в Петербурге строителем общественных бань. А итогом их совместной работы явились бани, столь поразившие современников.

Но главной особенностью были необыкновенные материалы и их чудесные свойства: своды выложены из портландского цемента, который от сырости становился только тверже, для топки котлов использовали специальный бездымный кардиффский уголь, полки в парилках были из липы, которая «при необыкновенной мягкости не имеет свойства обременять обоняние тяжелым запахом дерева», а чтобы стены бани не впитывали влагу под воздействием разницы температур наружного воздуха и банного, использовался особого качества кирпич, чистейшая вода поступала из собственной артезианской скважины. В 2006 году бани закрыли. Дом недавно отреставрировали, а вот до бань дело, к сожалению, пока не дошло.

набережная реки Мойки, 82 и переулок Фонарный, 1

Источник статьи: http://www.fiesta.ru/spb/places/voroninskie-bani/

На набережной Мойки после реставрации откроются Фонарные бани, построенные в XIX веке. Там будут общественные классы и пивной бар

В первом квартале 2021 года в историческом здании Фонарных бань на набережной реки Мойки откроется банно-оздоровительный комплекс. Об этом «Бумаге» рассказал представитель компании-оператора, занимающейся проектом.

В течение года посетителей начнут принимать два общественных мужских класса и один женский. Большую часть здания занимает баня, у лобби есть пивной бар. В будущем также возможно открытие ресторана на 70 мест.

Краснокирпичные бани, известные также как Воронинские (названы по имени владельца участка — ученого Михаила Воронина), построили в 1871 году по проекту Павла Сюзора. Они имели специальную вентиляцию, фонтаны и бассейны с регулируемым уровнем и температурой воды, а также асфальтовое покрытие для хождения босиком. За их создание Сюзора наградили на Политехнической выставке в Вене медалью.

В 2010-м стало известно, что собственник здания «Аркус» проведет реконструкцию под банно-оздоровительный комплекс.

Ранее «Бумага» поговорила с петербурженкой Анной Артемьевой, которая ведет блог о банной культуре. Читайте в интервью, как баня учит принимать свое тело и как меняется представление о ней в современном мире.

Источник статьи: http://paperpaper.ru/papernews/2021/01/11/na-naberezhnoj-mojki-posle-restavraci/

Фонарные бани на Мойке больше года не могут открыть после реконструкции

Здание Фонарных бань во дворе на набережной реки Мойки, 82, больше года не могут открыть после реконструкции. В рамках завершившихся работ памятник архитектуры авторства Сюзора надстроили мансардой.

Двухэтажные краснокирпичные бани, известные также как Воронинские (по владельцу дома), были построены в 1871 году по проекту Павла Сюзора. В 2010-м стало известно, что собственник здания ООО «Аркус» проведет реконструкцию под банно-оздоровительный комплекс.

Проекту в свое время радовалась губернатор Валентина Матвиенко: «Наконец-то, я думаю, будут реконструированы Фонарные бани (они в плохом состоянии находятся) и сохранена их функция». А вот актуальный градоначальник Георгий Полтавченко позднее назвал инвестора недобросовестным: «Такого безответственного отношения в нашем городе быть не должно! Город не должен страдать от того, что кто-то не может или не хочет работать».

Реальные работы начались позднее возмущения господина Полтавченко, а именно осенью 2014 года. Техническим заказчиком инвестор выбрал ООО «Интеф».

Здание претерпело изменение внешнего облика: его надстроили мансардой. Впрочем, ее появление обосновывалось как воссоздание, а потому «форма и высотные отметки [новой мансарды] аналогичны исторической мансарде». Во время реконструкции «Канонер» заметил необъяснимое несоответствие: в 2015 году в КГИОП была подана откорректированная проектная документация, выполненная ООО «СК „Конструктив“», которой предполагалось отказаться от мансарды и сохранить прежнюю конфигурацию кровлю. Как бы то ни было, но мансарда появилась. Попутно были снесены советские пристройки, находившиеся возле главного входа.

Источник статьи: http://kanoner.com/2018/08/29/160525/

История петербургских бань

В отличие от Западной Европы, в Древней Руси бани были настолько широко распространены, что заслужили обязательного упоминания о них многими иностранными путешественниками.

Например, о русских банях писал английский поэт и дипломат, автор описания Русского царства в XVI столетии Джильс Флетчер:

Вы нередко увидите, как они для подкрепления тела выбегают из бань в мыле и, дымясь от жару, как поросенок на вертеле, кидаются нагие в реку или окачиваются холодной водой, даже в самый сильный мороз.

В XVII веке ему вторит британский аристократ Чарльз Карлейль, приближенный английского короля Карла II, посланный им в 1663 году к царю Алексею Михайловичу:

Нет города в их стране, где бы не было общественных и частных бань, так как это почти всеобщее средство против болезней.

Культ общественных бань дожил до XVIII века и получил дальнейшее развитие в Петербурге. Естественно, что здесь строительству бань придавалось большое значение, не говоря уже о том, что Петр I извлекал из этого определенный доход для государственной казны, так как бани облагались значительным налогом.

Только из официальных источников известно, что уже в 1707 году бани стояли на Адмиралтейском дворе и вблизи Гавани, причем как солдатские, так и торговые, то есть общие. В первой четверти XIX века в Петербурге насчитывалось около пятидесяти торговых бань, в то время как количество домашних уверенно приближалось к полутысяче.

В XX веке строительство бань приобрело новое качество. К их проектированию привлекались видные архитекторы, а их внешнему облику придавалось преувеличенное значение. Они в полном смысле слова становились общественными сооружениями общегородского значения. Не случайно городской фольклор так точно сформулировал отношение петербуржцев к этому своеобразному общественному социальному институту: «Без Петербурга, да без бани нам как телу без души» и «Когда б не питерские бани, мы б все давно уже пропали».

Внутри бани поражали посетителей бьющими фонтанами, мраморными бассейнами

Из наиболее известных городскому фольклору петербургских бань считается баня в Фонарном переулке, построенная в 1870–1871 годах по проекту архитектора П. Ю. Сюзора. Бани, принадлежали купцу 2-й гильдии М. С. Воронину. В свое время они были знамениты своим великолепным убранством — мраморными ваннами, зеркалами, пальмами. Внутри бани поражали посетителей бьющими фонтанами, мраморными бассейнами, отдельными номерами из пяти комнат. Бани считались лучшими в Европе. В народе их называли «Воронинские», «Бани на Фонарях» или просто «Фонари». Бани пользовались популярностью. Однако слава о них ходила не самая лестная.

В первую очередь это связано с репутацией самого Фонарного переулка. Известно, что к началу XX века количество открытых публичных домов в Петербурге перестало поддаваться точному подсчету. Появились целые районы красных фонарей. Один из наиболее известных очагов свободной любви располагался вблизи Невского проспекта, в Фонарном переулке. Название производили то ли от местного Фонарного питейного дома, то ли из-за фонарных мастерских, находившихся поблизости.

Один из наиболее известных очагов свободной любви располагался вблизи Невского проспекта, в Фонарном переулке

До конца XIX века это название не вызывало никаких ассоциаций, пока вдруг, по необъяснимой иронии судьбы, в этом незаметном переулке не начали появляться один за другим публичные дома с «соответствующими им эмблемами в виде красных фонарей».

Но, конечно, в создании дурной репутации «Фонарных бань» сыграли не последнюю роль и сами бани. Если верить легендам, бани «На Фонарях» любил посещать Григорий Распутин. В Петербурге поговаривали о свальном грехе, о массовых оргиях и прочих шокирующих деталях запретного быта, имевших место в банях.

В Петербурге поговаривали о свальном грехе, о массовых оргиях и прочих шокирующих деталях запретного быта, имевших место в банях

Из бань, построенных в советское время, внимания городского фольклора заслужили бани, возведенные в 1966 году на углу улиц Марата и Стремянной, на месте снесенной Троицкой церкви, и названные «Невскими».

В петербургском городском фольклоре Невские бани известны под другими именами. В шутку их называют высокопарно «Дворец мытья» или по-простому «На стременах», от названия Стремянной улицы, куда выходит один из фасадов здания бань. Но есть у Невских бань и более изощренное прозвище. Оно навеяно реакцией на название улицы Марата, на которой бани расположены. Улица названа по имени одного из вождей Великой французской революции Жана Поля Марата, который погиб во время мытья в собственной ванне от удара кинжалом, нанесенном француженкой дворянского происхождения Шарлоттой Корде, сумевшей проникнуть в его дом. Так вот, Невские бани частенько называют «Бани имени Шарлотты Корде». Чего здесь больше: банных ассоциаций или намеков на судьбы революционеров, сказать трудно.

Известны в городском фольклоре и другие петербургские бани. Это «Пушкинские бани» на Благовещенской площади, которые, по легендам, посещал Пушкин; «Шаляпинские бани» на Большой Пушкарской улице; «Круглая баня», «Шайба» или «Циклотрон» на площади Мужества; «Красный фонарь» на 5-й линии Васильевского острова; «Плёха» на улице Черняховского.

Наум Александрович Синдаловский родился в 1935 году в Ленинграде. Исследователь петербургского городского фольклора. Автор более двадцати книг по истории Петербурга: «Легенды и мифы Санкт-Петербурга» (СПб., 1994), «История Санкт-Петербурга в преданиях и легендах» (СПб., 1997), «От дома к дому… От легенды к легенде. Путеводитель» (СПб., 2001) и других. Постоянный автор «Невы», лауреат премии журнала «Нева» (2009). Живет в Санкт-Петербурге.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/antennadaily/istoriia-peterburgskih-ban—5a78272fc890106d989ef313

Санкт-Петербург. Страсти Фонарного переулка.

Фонарный переулок — пример обманчивой простоты топонимов XVIII века. Кажется, что название этой улицы в исторической части Адмиралтейского района происходит от наличия каких-то особенных фонарей или от того, что здесь расселялись фонарщики. На самом же деле переулок получил имя по Фонтарному питейному казённому дому, принадлежавшего фонтарному мастеру — то есть специалисту по изготовлению наборных шрифтов (fonts).

Фонарный переулок тянется от Фонарного моста через Мойку, к Подьяческому мосту, через канал Грибоедова. И хотя переулок длинной всего 400 метров, был известен всему Петербургу как место весёлое, если не сказать — злачное.)

Улица образовалась в первой половине 1700-х годов.

До конца XIX века данный переулок не вызывал у жителей города каких-либо шокирующих образов и ассоциаций. Но ситуация резко поменялась, когда в нём стали вырастать один за другим публичные дома, имевшие соответствующие опознавательные знаки – красные фонари. Такое, вроде бы, забавное совпадение, как «Красные фонари в Фонарном переулке», заставило петербуржцев возмущаться, и горожане обратились в Думу, прося дать переулку другое наименование.

Дома они ликвидировать, кстати, не просили, а лишь требовали переименования (!) переулка. Резолюция дошла к Николаю II, на что тот ответил: «ежели господ домовладельцев шокируют красные фонари на домах, которые им принадлежат, то пусть свои домовладения они не сдают под непотребные заведения».

Позже тут построили Воронинские общедоступные бани. Появление этих бань переулок не сделало престижней в глазах людей-пуритан: ходили слухи, что в них устраиваются массовые оргии. В дальнейшем переулок выступил очагом преступности в Центральном районе. А в октябре 1906 года в Фонарном переулке случилось известное ограбление.

Утром 28 октября 1906 года все газеты Северной Столицы вышли с броскими заголовками. «Нападение с бомбами», «Вооруженное ограбление» … Петербуржцы сметали газеты с прилавков.

Боевой дружине эсеров-максималистов срочно потребовались деньги.

На секретном собрании подпольной ячейки было принято решение атаковать карету инкассаторов, которая должна была следовать из петербургской таможни в Государственный банк.

Один из эсеров узнал через знакомых служащих банка о времени следования инкассаторской кареты и сумме, которую они должны перевозить. Деньги по тем временам очень внушительные – более 600 тысяч рублей! Естественно, охрана тоже внушала уважение. В кортеж входили три таможенных досмотрщика, также карету сопровождали восемь жандармов и агенты охраны.

Боевики изготовили несколько бомб и разработали детальный план захвата. Было решено «брать» инкассаторов на углу Фонарного переулка и Екатерининского канала, (канал Грибоедова). То, что захват должен был произойти в самом центре города, грабителей не испугало. Наоборот, они планировали скрыться с места преступления, пользуясь всеобщей суматохой.

Боевая группа включала в себя 16 человек. В основном это были молодые люди в возрасте от 18 до 20 лет. Почти все – рабочие парни с городских окраин, недовольные политикой государя. Но была среди террористов и женщина – Адель Каган, дочь купца из города Гродно. Подпольщики надеялись закидать карету бомбами, захватить добычу и скрыться. Но вышло не совсем так.

В 12 часов дня под ногами лошадей, запряженных в карету, грянул мощный взрыв. Одно животное было практически разорвано на куски, второе билось в конвульсиях в луже крови. От вида дымящихся кишок, разлетевшихся по улице, прогуливающиеся неподалеку дамы падали в обморок. Раздались выстрелы.

Любопытно, что после нескольких взрывов бомб деньги остались практически без присмотра. Трое служащих таможни, которые ехали внутри, смертельно перепугались, выскочили из кареты и убежали. Выжившие жандармы тоже не задержались на месте преступления, они ускакали на лошадях, сверкая подковами. В перестрелке были ранены три жандарма, два дворника и несколько прохожих.

Эсеры так обрадовались легкой добыче, что даже забыли забрать один из мешков с ценными бумагами, который перевозили инкассаторы. Деньги передали единственной женщине-бандитке, она поджидала подельников в близлежащем кафе. Один из эсеров передал мешки Адель, она мгновенно прыгнула в пролетку и умчалась в неизвестном направлении. Как выяснилось позже, бандиты сумели выхватить из кареты пару мешков с суммой в 336 тысяч рублей.

Уже через несколько дней по делу об ограблении инкассаторской кареты состоялся военно-полевой суд. Из 11 задержанных восемь было приговорено к смертной казни, остальные получили тюремные сроки от 8 до 15 лет. Чуть позже судили еще 18 человек, которые проходили по этому же делу. Приговор привели в исполнение в Кронштадте, организаторы и исполнители ограбления века были расстреляны.

Любопытно, что Адель Каган, которая скрылась с награбленным, так и не поймали. По некоторым данным, женщина успешно вывезла «золото эсеров» за границу и там благополучно прокутила деньги. По другим данным, мешки были закопаны в тайнике на одной из дач в поселке Лесное под Петербургом, но так и не были обнаружены.

Историческая ирония в том, что само преступление произошло прямо перед домом №83 по каналу Грибоедова. На углу с Фонарным. Сегодня в этом доме расположена ОМОН ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу.

Вот такие страсти хранит в себе маленький Фонарный переулок.)

Источник статьи: http://zen.yandex.com/media/stone_spb/sanktpeterburg-strasti-fonarnogo-pereulka-5dad360adf944400b120686c