Русская баня в фотографиях и картинках в разные времена

Особенности русских парных

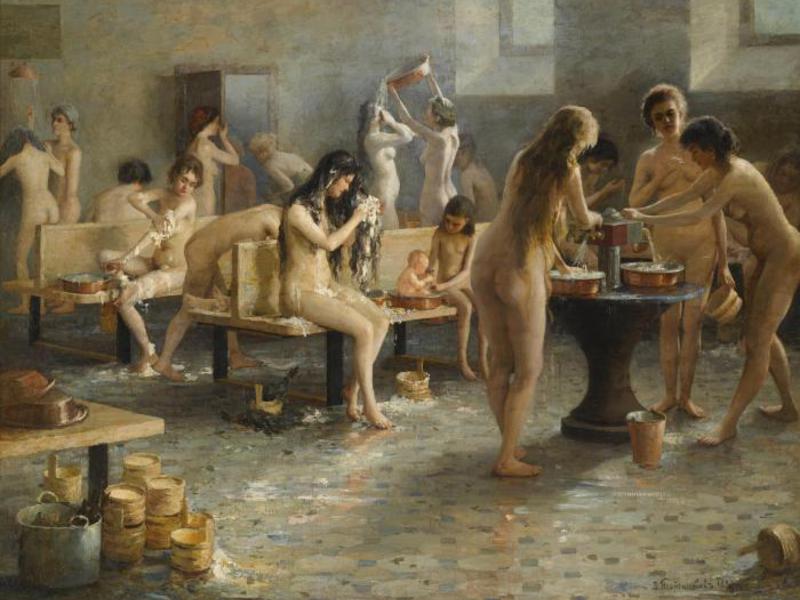

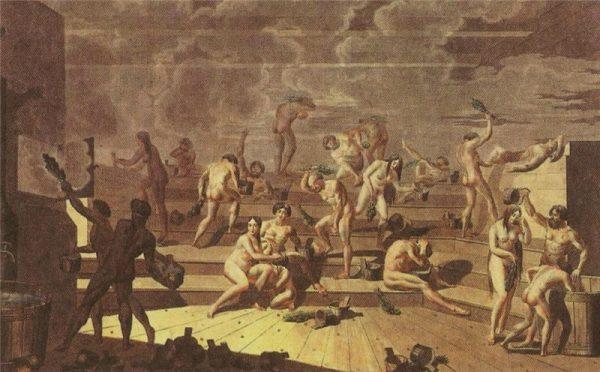

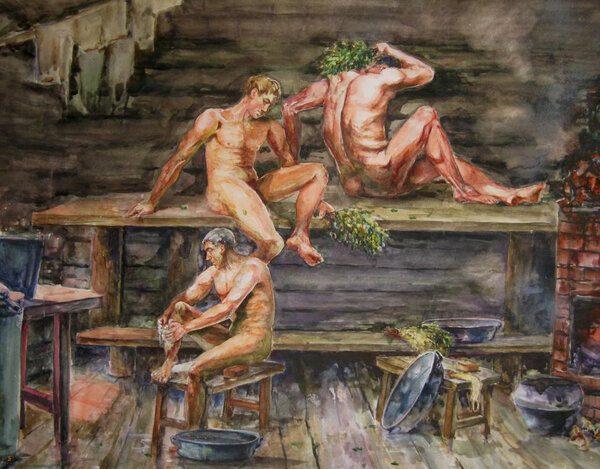

В последующем парная вошла в обиход и стала национальным символом, объединяющим за этим делом людей разного характера, профессии и вероисповедания. Художник Плотников В.А. на картине «В бане» 1898 года запечатлел этот момент. Многие другие знаменитые художники и артисты не прочь были попариться и омолодиться и душой, и телом. В современном обществе русская парная распространена в сельской местности, но в городах потихоньку развивается движение за здоровую жизнь, а вместе с ним и русские парные.

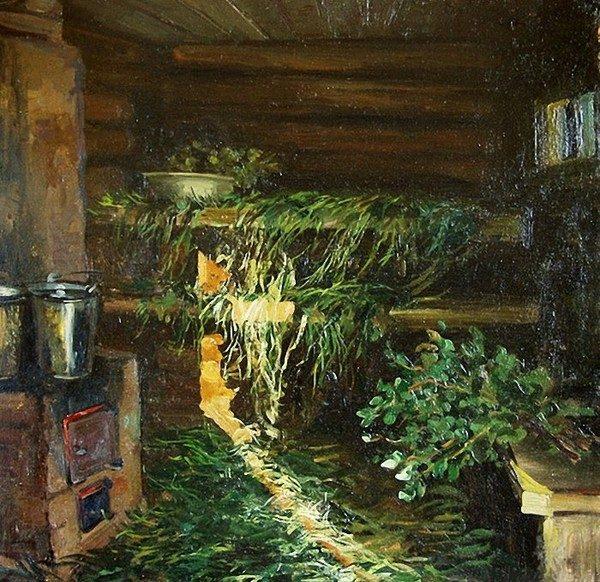

Как не упомянуть искусство массажа вениками? Искусство потому что мастерски орудовать этим предметом банного обихода надо еще уметь. Веники, как и раньше, применяют березовые, пихтовые, дубовые, липовые. Выбор во многом зависит от оздоровительного эффекта, который вы хотите получить. Нам известен оздоровительный природный эффект пара. Вместе с замечательным веничком да опытным банщиком время пролетит незаметно и полезно. Холст Алексея и Сергея Ткачевых «Семейная баня» 1982-83 годов передает всю красу и быт семьи. Видны все атрибуты для приятного провождения в бане.

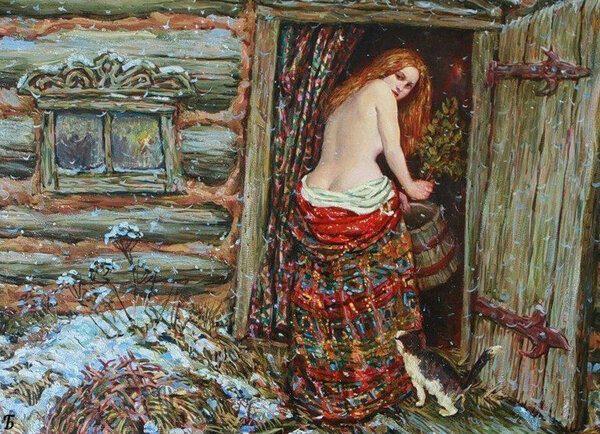

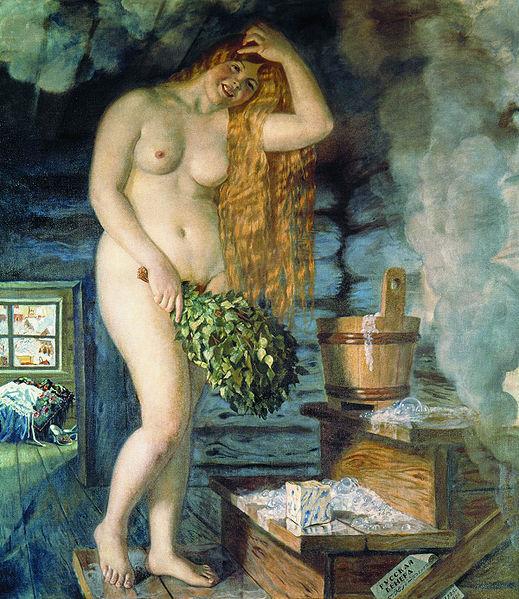

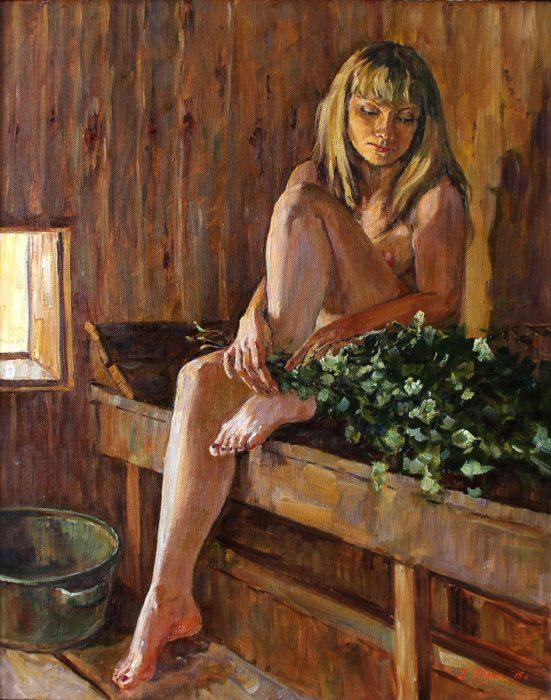

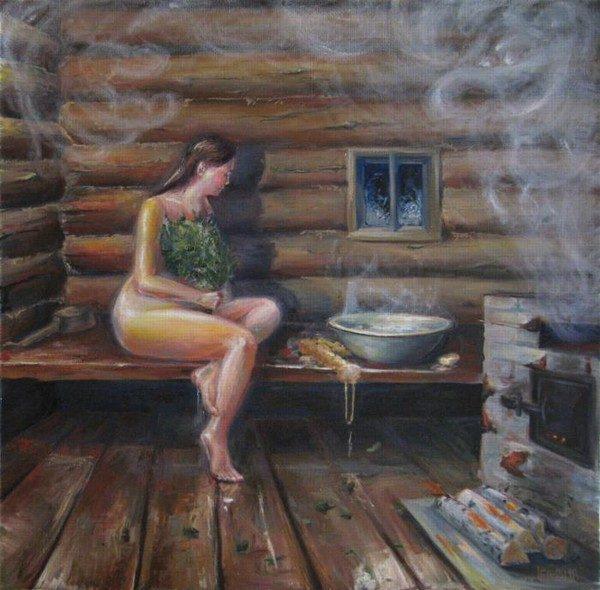

Как говорили предки, происходит очищение души и тела. Конечно, помогает во многом и природа наша матушка, как же без лекарственных растений и трав. Хорошо получилось изобразить истинно русскую деву после парилки у художника Плотников В.А. на картине «В бане» 1898 года.

Согласно исследованиям, парная выводит из организма:

- шлаки;

- лишнюю воду;

- токсины;

- забирает усталость и стресс.

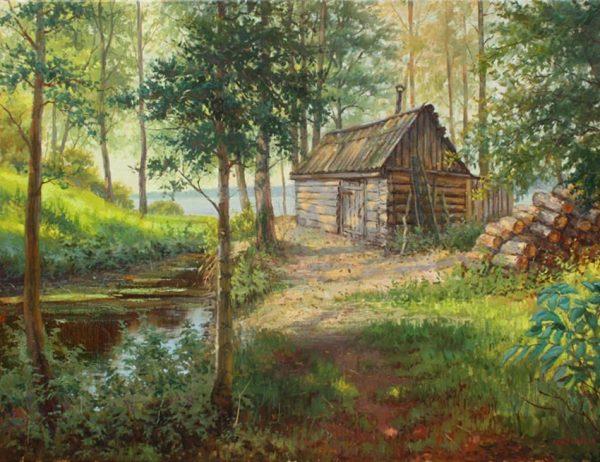

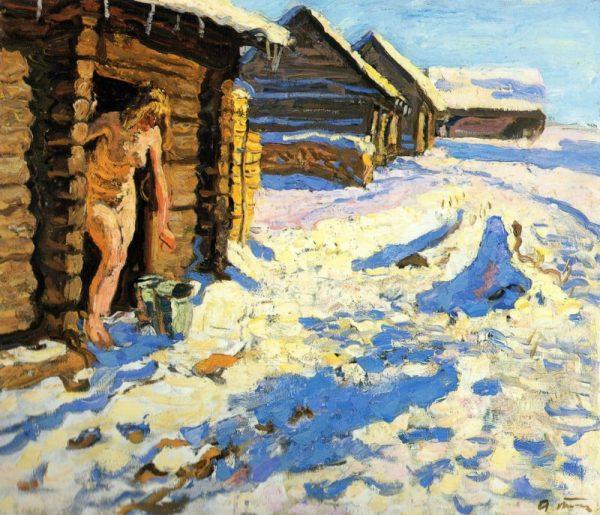

Как показал Аркадий Пластов на картине «Весна» 1954 года, самой главной особенностью, которой обладает русская парная – это, конечно, сама конструкция. Испокон веков парную строили из сруба деревянного, что дает колоссальный эффект во время банного процесса. О нашей русской бане писали многие иностранные путешественники.

Традиционную русскую парную делят на три вида:

Парная по-черному

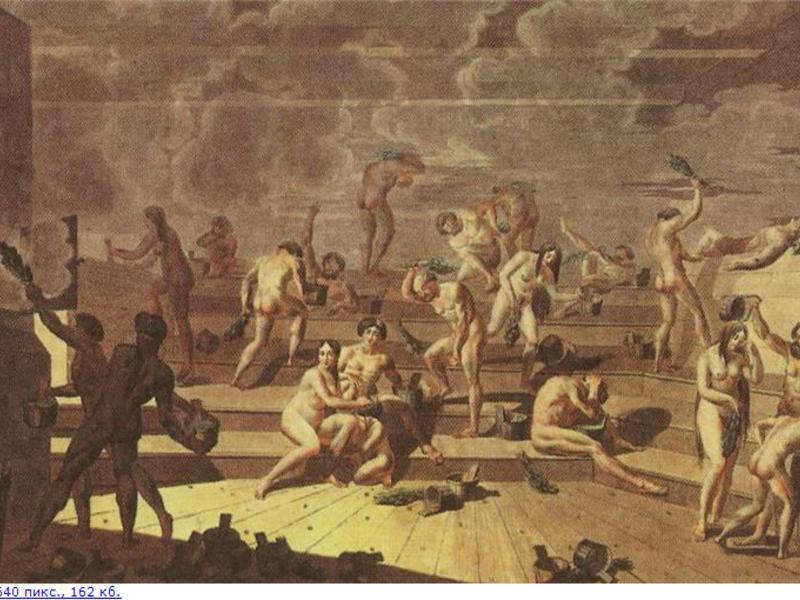

Квас играл немалую роль, так как им периодически поливали жаровню, и парная наполнялась ароматом напитка, а воздух становился более влажным. Из-за открытого очага жар прогревал не только камни, но и деревянные стены. Дым при этом выходил через отдушину в потолке либо через дверь. Обычно присутствовал котел для воды горячей и каменка из камней. Протапливали баню дровами предпочтительно лиственных пород. З.И. Летунов в своей работе «Русские бани», отразил всю суть тех времен.

Парная по-белому

Парная внутри печи

Слово «лазня» на украинском языке пошло от еще одного вида парной – это баня внутри печи. Печь имела большой размер, чтобы в нее можно было влезть. Печь протапливалась, в чугунах нагревалась вода, убирался жар и застилался пол соломой. После этого можно было залазить и мыться внутри печи.

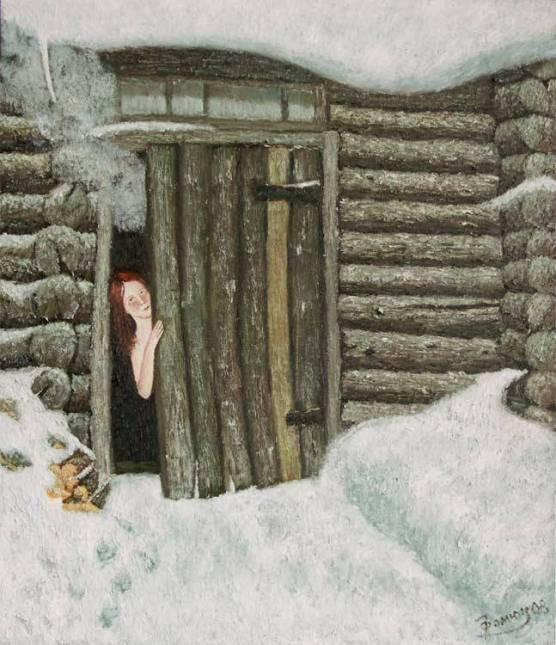

После унылых трудовых будней русская парная — как раз то, что доктор прописал. Она рекомендована практически каждому. В баньке можно весело и комфортно провести вечер с друзьями, провести неформальную встречу или же насладиться приятными ароматами и оздоровиться в одиночку. Не зря даже в старину в бане устраивали девичник, как подсказывает нам Фирс Журавлев на своем творении «Девичник в бане» 1885 года.

Как писал немецкий выдающийся ученый Олеарий, «русские держатся обычая мыться в парной , а потому в городах и поселках у них множество бань». Как мы и наблюдаем на фотографии Зинаиды Серебряковой «Баня».

Источник статьи: http://bane.guru/kak-poseschat-banyu/russkaya-banya-v-fotografiyah-i-kartinkah-v-raznye-vremena.html

Идите в баню!

Б ани на Руси назывались «мыльнями», «мовницами», «мовью», «влазнями» и «мовнями». В летописях X–XII веков часто встречаются упоминания о русских «мыльнях». В договоре с Византией (907 года) подчеркивалось, что русские послы, прибывшие в Константинополь, будут «творити мовь» когда только пожелают. Бани упоминаются и в Повести временных лет (945 год), и в уставе Киево-Печерского монастыря (966 год). В деревнях предложение попариться в баньке было самой важной и неизменной частью русского гостеприимства.

Русская баня — одна из самых древних в мире. Самым первым подобием бани служила русская печка, в которой парились после приготовления пищи или выпекания хлебов.

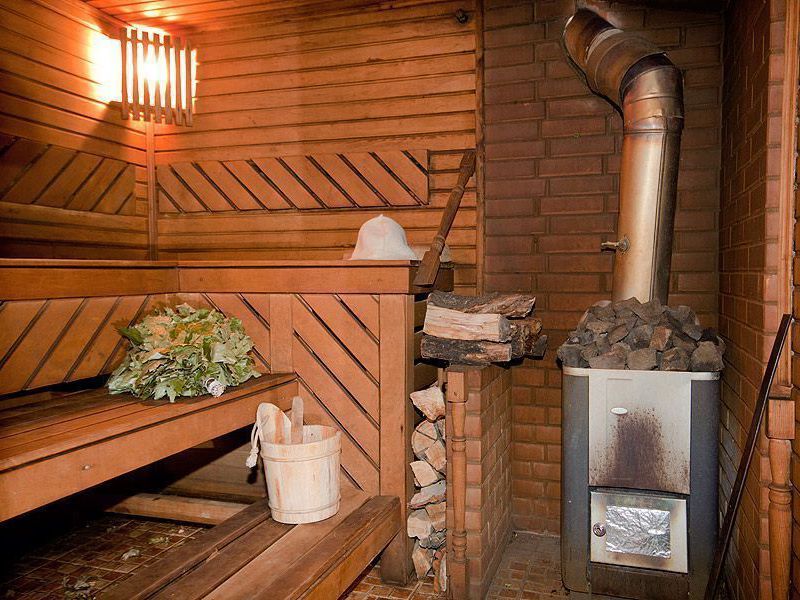

Бани строили из бревен или кирпича. Первое упоминание о кирпичной бане, построенной в Переславле, есть в летописи 1090 года. За столетия ее внутреннее обустройство практически не изменилось.

Выражение «На пару да в баньке сорок болезней выходит» появилось неспроста. Монахи Киево-Печерской лавры узнали о пользе парной бани из рукописей древнегреческих медиков. Они начали строить бани и наблюдать за их оздоровительным эффектом. При банях стали устраивать первые лечебницы.

А вот иностранцев русская баня шокировала. Выдержав удары березовым веником и кое-как пережив высочайшие температуры, путешественники в прямом смысле слова называли себя заново рожденными.

Баню, которая топится по-черному, отличает отсутствие дымохода. Дым и копоть попадают прямо в парилку, а стены и потолок покрываются черной копотью. Чтобы не угореть в ней, нужно париться, проветрив парную от дыма, окатив стены горячей водой из шайки и плеснув воды на каменку (печку). Далеко не каждый может физически выдержать пребывание в бане по-черному .

В бане, истопленной по-белому, можно насладиться ароматами дерева, травяных отваров и ароматических масел. Они прекрасно подходят для тех, у кого есть трудности с дыханием или кто верит в целительную силу ароматерапии. Пар в такой бане не только очищает легкие, но оказывает лечебный эффект, подобно ингаляции.

Выбираем веник

Самый универсальный, легкий и удобный — березовый веник. Он лечит от разных кожных заболеваний и благотворно воздействует на весь организм в целом. Битье березовым веником, в зависимости от интенсивности ударов, подходит как для расслабляющих, так и для бодрящих массажей.

Более тяжелый — веник из дуба. Он избавляет от излишней потливости и способствует заживлению ран. Для любителей «жестких» процедур дубовый веник подойдет в самый раз.

Главный конкурент по полезности — веник из смородины. Он не столь крепок, как березовый или дубовый, зато наполняет воздух невероятным ягодным ароматом.

Сибиряки — народ выносливый, они предпочитают веники из сосны. Любой хвойный веник — источник полезных веществ. Хвоей с древних времен лечили раны и ожоги, спасались при обморожении и экземе. Сосновый веник вылечивает многие заболевания дыхательных путей. Но запаситесь парильными рукавицами, чтобы защититься от капающей смолы.

Можжевеловый веник — это раритет. Он изгоняет нечистую силу. Впрочем, избавляясь от нечисти, можно получить штраф: можжевельник занесен в Красную книгу.

Веник из ивы рассчитан на любителя. Его ветки напоминают розги, зато могут избавить от ревматизма. Да и нарвать веник можно практически у каждого дома, что, несомненно, большой плюс.

Самые легкие и мягкие — калиновые и кленовые веники.

Источник статьи: http://www.culture.ru/materials/79632/idite-v-banyu

Баня в живописи русских художников

Первые упоминания о банях в русских летописях зафиксированы в начале X века. Это были отнюдь не комфортабельные парные с комнатой отдыха и бассейном. Бани наших предков представляли собой деревянные срубы с печкой-каменкой и бадьёй прохладного кваса. Они как нельзя лучше показаны в живописи русских художников.

Строили бани обычно на берегу реки и вне зависимости от времени года ныряли в воду сразу после парилки.

В старину женщины мылись вместе с мужчинами, но в 1743 году был издан указ, который запрещал совместные гигиенические процедуры. Хотя деревенским жителям не было до него никакого дела.

Раньше существовал обычай: невеста перед свадьбой должна сходить в баню вместе с родственницами будущего супруга. Там они смотрели на неё и оценивали состояние здоровья и телосложение.

Считалось, что если девушка худая, то хорошего потомства она не родит.

В чём сила мытья? Конечно, в вениках! На Руси их собирали из ольхи, крапивы, полыни, берёзы и дуба.

Похлёстывание ветками по распаренной коже заменяют полноценный массаж, способствуют открытию пор и усиливают кровообращение.

Но главное — листья веника содержат летучие и эфирные вещества, которые оказывают фармацевтический эффект.

В старину баня считалась одним из самых лучших средств в борьбе с похмельным синдромом.

Наши предки не упускали ни одной возможности попариться в бане. В субботу и перед значимыми событиями проводили ритуал мытья, который не изменялся в течение многих веков.

После парной в обязательном порядке люди ныряли в реку или обливались прохладной водой, а затем вновь шли париться. Вместо мыла на Руси использовали растительную золу, в которой содержится большое количество щёлочи.

Россияне и по сей день чтят старинные традиции, ведь баня — неотъемлемая часть национальной культуры и народной духовности.

Источник статьи: http://tvoya-banya.ru/banshikam/banya-v-zhivopisi-russkih-hudozhnikov.html

История русской бани в картинах русских художников. ФОТО

В старину и жених, и невесту перед браком тщательно мыли в бане, а после первой брачной ночи молодые шли в баню вместе.

Баня (мовь, мовня, мовница, мыльня) на Руси известна из летописей X-XII веков, но была она, конечно, и раньше. Согласно славянским мифам, от удовольствия помытся и попариться не отказывались даже боги. Настоящая русская баня — бревенчатый домик в два помещения, обычно — на самом берегу реки. В предбаннике раздевались, здесь же обязательно стояла бадья прохладного кваса, сдобренного мятой или иными духовитыми зельями. Гораздо реже квас заменяли пивом — обычно этого чурались, ибо считалось, что пиво при добром пару может повести к печальным последствиям. Отсюда же, из предбанника, с криками или визгом (если женщины) выскакивали окунуться в реку, даже зимой, для чего на берегу готовили мостки и прорубь. Во второй комнатке — собственно парной — стояла печка-каменка. Камни, раскаленные в ней, обдавали заранее согретой водой, что и давало столбы пара.

Считалось, что главная сила мытья — в вениках. Их собирали из веток березы и дуба, липы и черной смородины, ольхи и можжевельника, крапивы и полыни. Действительно, похлестывание им по коже — отличный массаж, усиливающий кровообращение и способствующий открытию кожных пор. Но главное — фитонциды и эфирные масла, летучие вещества, содержащиеся в листьях веника. Именно они оказывали свой и ароматический, и фармацевтический эффект.

В старину женщины и мужчины на Руси «в торговых банях» мылись в одном и том же помещении, хоть и «по разным углам». Православная церковь боролась не только с этим обычаем, но даже и с «девичьей баней» (за день до свадьбы) и «брачной баней» (совместным купанием супругов). Их подменили раздельным омовением после так называемого «греха соития». К 1743 году борьба в целом закончилась сенатский указ запретил мужчинам и женщинам мыться совместно в одном помещении. На деревне, однако, до этого указа никому и дела не было.

Мылись на Руси по субботам, окончив недельные работы, причем еженедельное мытьё считали обязательным! Но раз в неделю — это минимум, а при возможности можно было мыться и в другие дни. В баню ходили перед праздниками, перед родами, перед свадьбами, после дальней дороги.

Ритуал мытья не менялся в течении многих веков: напариться берёзовым или дубовым веником, обливаясь время от времени холодной водой или выскакивая на реку, рядом с которой обычно стояла баня. Выскакивали и зимой, бултыхались в прорубь и тут же возвращались в парную! Мылись растительной золой, в которой накапливается много щелочей.

Настоящая русская парная баня — всегда деревянная, бревенчатая, срубленная из доброго леса, так что от стен идет смоляной дух. А как же иначе!

Отдых в предбаннике

Ну, что сосед, попарились немножко?

Давай по пиву, чтоб наверняка!

Подай-ка вон рябинки мне с окошка,

Боюсь, что не дотянется рука.

А помнишь, как однажды в этой бане

Ты как-то сел на пьяного шмеля?

И всё потом кричал, что сильно ранен

Да и присесть не в силах был три дня?

Ха, ясно дело помню – как забудешь?

Всегда куда сажусь теперь смотрю.

А ты кричал, что больше пить не будешь

Когда на палец уронил бадью

И тоже, как и я хромал и охал?

Отлично помню, хоть и был хмельной.

Но посидели мы тогда не плохо

Ты я и шмель придавленный тобой.

Теперь уж вряд ли всё это забудем,

Чтоб ноги нас опять не подвели

Давай сегодня много пить не будем?

Ну, где-то может литра так по три…

Источник статьи: http://zema.su/blog/istoriya-russkoi-bani-v-kartinakh-russkikh-khudozhnikov-foto