- Почему европейцы боялись мыться в бане

- Трансформация сознания

- Возникновение и исчезновение бань

- Средневековые взгляды

- Русские и их бани

- Изучаем миф о «Немытой Европе»

- Баня и мытьё в средневековой Европе

- Вода и дрова – без них нет бани

- Общественные бани в европейских городах

- Баня в замке и дворце – огромная роскошь

- КОММЕНТАРИИ: 9 Написать Ответы

Почему европейцы боялись мыться в бане

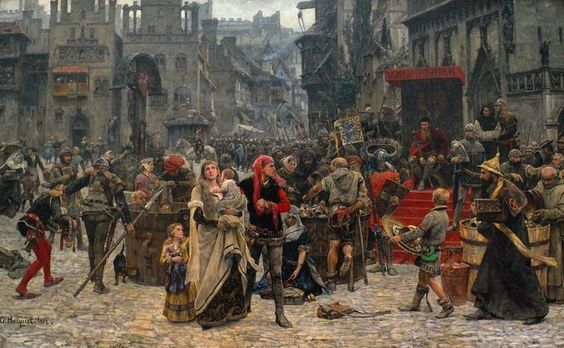

В античное время водопровод, акведуки, частные и общественные термы встречались во всех городах Европы и мыться было обычным делом. «Жуткое» язычество призывало человека следить за своим телом и даже последний нищий, например, в Древнем Риме имел право на бесплатную баню. С распространением христианства ситуация изменилась. Стремясь упорядочить жизнь в соответствии с благочестивыми нормами поведения, европейские нации почему-то погрязли в нечистотах.

Люди стали бояться мыться. Почему так случилось?

Трансформация сознания

В первые века распространения христианства в Европе еще работали общественные городские бани, и несколько раз в неделю смывать с себя грязь считалось нормальным для праведной жизни, но только соблюдая определенные условия.

Апостольские заповеди запрещали христианам мыться в одной бане с евреями, а также с мусульманами, для которых омовения являются ритуальными действиями. Не мог честный христианин просто мыться, когда рядом представитель другой религии, возможно, возносит свои молитвы богу. И если мусульмане в Европе встречались редко и их можно было идентифицировать по одежде и речи, то евреи исстари жили со многими европейскими народами, часто говорили на местном языке и выглядели, как обычные горожане.

Определить, кто моется рядом, было сложно, евреи не произносили вслух свои молитвы, но ревностным христианам было от этого не легче. В итоге под давлением церкви общественные термы в европейских городах стали закрывать, а в частных банях стали брать большую плату.

Великое похолодание, длившееся на европейском континенте с VI по IX век заставило людей очень бережно относится к топливу, которым тогда была только древесина. За несколько веков реликтовые леса были полностью вырублены, цены на дрова во многих странах оказалась немыслимыми.

Апеннинский полуостров из цветущего края в античные времена превратился в середине Средневековья в степную и пустынную местность. В таких условиях тратить дорогостоящее дерево не на обогрев жилища, а на какие-то излишества, например, баню, считалось кощунством.

Возникновение и исчезновение бань

Потепление, пришедшее в XI веке, ненадолго вернуло людям возможность пользоваться частными банями. Однако с развитием христианской культуры в Европе постепенно менялось и отношение к омовению, причем как в лучшую, так и в худшую сторону.

Непрекращающиеся войны, которые вела Византия, и затем ее падение привели к тому, что в Италию и в меньшей степени во Францию с малоазийского полуострова хлынули потоки беженцев. В основном это были образованные византийцы, и во многом именно они подготовили почву для Ренессанса.

В Европе не без их влияния возродился обычай часто мыться и появились общественные термы, но, увы, ненадолго. В 1526 году известный нидерландский ученый Эразм Роттердамский писал: «. Всего 25 лет назад ничего не было таким популярным, как общественные бани. Сегодня их уже не отыскать – чума научила нас обходиться без них. » Очередное длительное похолодание на континенте стало причиной удорожания дров и, как следствие, редкости принятия людьми водных гигиенических процедур. Естественно, начали распространяться болезни.

Чуму из Китая в европейские страны принесли блохи, а распространяться эта инфекция стала в первую очередь в общественных банях. Люди, приходившие помыться, сбрасывали свою одежду в одном помещении, и блохи, зараженные чумой, свободно перепрыгивали на облачение здорового человека.

Вскоре европейцы, в основном массово необразованные, стали считать, что именно вода, а вернее банные процедуры распространяют чуму, поэтому начали отказываться от них. И если в ХVI веке богатые горожане мылись в своих частных банях хотя бы раз в полгода, то в ХVII—ХVIII веках они вообще перестали принимать ванну. И тому немало поспособствовали некоторые, поистине средневековые христианские догмы.

Средневековые взгляды

Если в самом начале итальянского Возрождения христиане, любуясь произведениями античного искусства, приходили к мысли, что человек подобен Богу, то с развитием Реформации люди прежде всего в Центральной, Северной и Западной Европе вернулись, как это ни странно, к средневековому пониманию действительности. Человек как таковой снова предстал абсолютно греховным созданием, изначально неспособным к праведной жизни. Только на этом основании католические и протестантские священники не рекомендовали своей пастве вообще трогать себя руками — это считалось греховным. Что уж говорить о том, чтобы мыть себя даже в закрытой, частной бане.

И если в середине ХV века в европейских медицинских трактатах можно было прочесть, что «водные ванны утепляют тело, но ослабляют организм и расширяют поры, поэтому они могут вызвать болезни и даже смерть», то в конце того же века бани стали еще и атрибутом ада.

Например, королева Испании Изабелла Кастильская, являвшаяся для всех образцом христианской добродетели, оставила в своих документах запись, где она с гордостью сообщала о том, что за всю свою жизнь мылась всего два раза — при рождении и в день собственной свадьбы.

Русские и их бани

Появление общественной бани в Европе было шоком, и этот «ужас» в процветающий Париж принесли русские солдаты. В 1813-1814 годах преследовавшая войска Наполеона армия Российской империи на некоторое время была расквартирована во французской столице. Раз в неделю русские устраивали себе баню, куда вваливались огромными обнаженными толпами и хлестали себя растениями. Парижане, наблюдая за подобными «вакханалиями» русских, расценивали все это как кару небесную за собственную алчность. Представления о гигиене «дикого» россиянина и просвещенного европейца разительно отличалась, и не в пользу последнего.

В 1818 году в Берлине была открыта первая, и долгое время единственная общественная баня. В 1840 году вышел один из первых романов Александра Дюма «Учитель фехтования», в котором, в частности, упоминалась реакция просвещенного европейца, пришедшего в ужас при посещении русской общественной бани в российской столице.

А в 1889 году в Берлине было организовано «Немецкое общество народных бань» с девизом «Каждому немцу баня — каждую неделю», и уже в течение следующего десятилетия в столице Германии число общественных бань перевалило за 200.

Однако до сих пор европейцы, наблюдая на зарубежных курортах, как русские часами плавают на глубине в открытом море, недоумевают, как это возможно, и сами лишь по несколько минут плещутся в бассейне.

Источник статьи: http://cyrillitsa.ru/past/62989-pochemu-evropeycy-boyalis-mytsya-v-ban.html

Изучаем миф о «Немытой Европе»

Мы это слышали не раз: “У нас мылись, а в Европе пользовались парфюмерией”. Звучит очень здорово, а, главное, патриотично. Вот и понятно откуда всё произрастает, вековые традиции чистоты и гигиены важнее привлекательной «обёртки» из запахов. Но тень сомнения, конечно же, не возникнуть не может – ведь если бы европейцы и вправду веками «не мылись», смогла бы европейская цивилизация нормально развиваться и дарить нам шедевры? Нам понравилась идея поискать подтверждения или опровержения этого мифа в европейских произведениях искусства средних веков.

Баня и мытьё в средневековой Европе

Культура мытья в Европе восходит к древнеримской традиции, материальные свидетельства которой сохранились по сию пору в виде остатков римских терм. Многочисленные описания свидетельствуют, что признаком хорошего тона для римского аристократа было посещение термы, но в качестве традиции не только гигиенической – там же предлагались услуги массажа, там же собиралось избранное общество. В определённые дни термы становились доступны для людей простого положения.

Термы Диоклетиана II в Риме

“Эта традиция, которую не смогли разрушить германцы и вошедшие с ними в Рим племена, перекочевала в средневековье, но с некоторыми коррективами. Бани остались – они имели всю атрибутику терм, делились на отделения для аристократии и простолюдинов, продолжали служить местом встреч и интересного времяпрепровождения” – так свидетельствует Фернан Бродель в книге «Структуры повседневности».

Но мы отвлечёмся от простой констатации факта – существования в средневековой Европе бань. Нам интересно, как изменение образа жизни в Европе с приходом средневековья сказалось на традиции мытья. Кроме того, мы попытаемся проанализировать причины, которые могли препятствовать соблюдению гигиены в том масштабе, что стал привычным для нас сейчас.

Итак, средние века – это давление церкви, это схоластика в науке, костры инквизиции… Это – появление аристократии в том виде, какой не был знаком Древнему Риму. По Европе во множестве строятся замки феодалов, вокруг которых формируются зависимые, вассальные поселения. Города обзаводятся стенами и ремесленными артелями, кварталами мастеров. Вырастают монастыри. Как мылся европеец в течение этого сложного периода?

Вода и дрова – без них нет бани

Что необходимо для бани? Вода и тепло чтобы подогревать воду. Представим себе средневековый город, который, в отличие от Рима, не имеет системы подачи воды по виадукам с гор. Вода берётся из реки, и её нужно много. Дров нужно ещё больше, потому что разогрев воды требует длительного горения древесины, а котлов для нагрева тогда ещё не знали.

Воду и дрова поставляют люди, делающие на этом свой бизнес, аристократ или состоятельный горожанин платит за такие услуги, общественные бани взимают высокую плату за пользование бассейнами, таким образом компенсируя низкие цены в общедоступные «банные дни». Сословный строй общества уже позволяет чётко разграничить посетителей.

О парных не говорим – мраморные термы не позволяют воспользоваться паром, есть бассейны с подогретой водой. Парные – крохотные, обшитые деревом помещения, появились в Северной Европе и на Руси потому, что там холодно и много доступного топлива (древесины). В центре Европы они просто неактуальны. Общественная баня в городе существовала, была доступна, а аристократы могли и пользовались собственными «мыльнями». Но до появления централизованного водопровода мытьё каждый день было невероятной роскошью.

А ведь для подачи воды требуется как минимум виадук, а в равнинной местности – насос и ёмкость-накопитель. До появления паровой машины и электродвигателя о насосе нет и речи, до появления нержавеющей стали нет возможности долго хранить воду, она «протухнет» в ёмкости. Именно поэтому баня была доступна далеко не всякому, но хотя бы по разу в неделю попасть в неё в европейском городе человек мог.

Общественные бани в европейских городах

Франция. На фреске «Публичная баня» (1470 год) изображены люди обоих полов в обширном помещении с ванной и накрытым прямо в ней столом. Интересно, что тут же имеются «нумера» с кроватями… В одной из кроватей – пара, ещё одна пара недвусмысленно направляется к ложу. Сложно сказать, насколько эта обстановка передает атмосферу «помывки», всё это больше похоже на оргию у бассейна… Однако, по свидетельствам и отчётам парижских властей, уже в 1300-м году в городе действовало около тридцати общественных бань.

Джованни Бокаччо описывает посещение неаполитанской бани молодыми людьми из аристократов так:

“В Неаполе, когда настал девятый час, Кателла, взяв с собой свою служанку и не изменяя ни в чём своему намерению, отправилась в те бани… Комната была очень темна, чем каждый из них был доволен”…

Европеец, житель крупного города в средние века мог воспользоваться услугами общественных бань, на которые выделялись средства городской казны. Но оплата этого удовольствия не была низкой. В домашних условиях помывка горячей водой в большой ёмкости была исключена в силу высокой стоимости дров, воды и отсутствия стока.

Художник Мемо ди Филипуччо на фреске «Супружеская ванна» (1320 год) изобразил мужчину и женщину в деревянной кадушке. Судя по обстановке в помещении с драпировками, это не простые горожане.

«Валенсийский кодекс» XIII века предписывает хождение в баню раздельно, по дням, для мужчин и женщин, выделяя ещё субботу для евреев. В документе установлена максимальная плата за посещение, оговорено, что со слуг она не взимается. Обратим внимание: со слуг. Значит, определённый сословный или имущественный ценз уже существует.

Что касается водопровода, то российский журналист Гиляровский описывает московских водовозов уже в конце XIX – начале ХХ века, черпающих воду в свои бочки из «фантала» (фонтана) на Театральной площади, чтобы доставить её в дома. И такая же картина наблюдалась и раньше во многих европейских городах. Проблема вторая – стоки. Вывоз огромного количества отработанной воды из бань требовал определённых усилий или вложений. Поэтому общественная баня была удовольствием не на каждый день. Но люди мылись, говорить о «немытой Европе», в отличие от «чистой» Руси, конечно же, нет оснований. Русский крестьянин топил баню раз в неделю, а характер застройки русских городов позволял иметь баньку прямо во дворе.

На великолепной гравюре Альбрехта Дюрера «Мужская баня» изображена компания мужчин с пивом у открытого бассейна под деревянным навесом, а на гравюре «Женская баня» – моющиеся женщины. Обе гравюры относятся к тому самому времени, в которое по заверениям некоторых наших сограждан «Европа не мылась».

На картине Ганса Бока (1587 год) изображены общественные бани на территории Швейцарии – множество людей, причём, и мужчин, и женщин, проводят время в огороженном бассейне, посреди которого плавает большой деревянный стол с напитками. Судя по фону картины, бассейн открытый… Позади – местность. Можно предположить, что здесь изображена баня, получающая воду с гор, возможно, с горячих источников.

Не менее интересно историческое сооружение «Баньо Виньоле» в Тоскане (Италия) – там по сию пору можно купаться в горячей, насыщенной сероводородом воде естественного нагрева.

Баня в замке и дворце – огромная роскошь

Аристократ мог позволить себе собственную мыльню, подобно Карлу Смелому, который возил за собой ванну из серебра. Именно из серебра, так как считалось, что этот металл обеззараживает воду. В замке средневекового аристократа мыльня была, но далеко не общедоступная, кроме того, дорогая в использовании.

Главная башня замка – донжон – господствовала над стенами. Источники воды в таком комплексе были настоящим стратегическим ресурсом, потому что при осаде противник травил колодцы и перекрывал каналы. Замок строился на господствующей высоте, а это означает, что вода либо поднималась воротом из реки, либо бралась из собственного колодца во дворе. Доставка топлива в такой замок была дорогим удовольствием, нагрев воды при отоплении каминами представлял собой огромную проблему, ведь в прямом дымоходе камина до 80 процентов тепла просто «вылетает в трубу». Аристократ в замке мог позволить себе ванну не чаще раза в неделю, да и то при благоприятных обстоятельствах.

Не лучше обстояло дело и во дворцах, которые по сути своей были теми же замками, только с большим количеством людей – от придворных до прислуги. Перемыть такую массу народа доступной водой и топливом было весьма затруднительно. Во дворце не могли постоянно топиться огромные печи для подогрева воды.

Определённую роскошь могли позволить себе аристократы, выезжавшие на горные курорты с термальными водами – в Баден, на гербе которого изображена купающаяся в деревянной, довольно тесной ванне, пара. Герб городу даровал император Священной Империи Фридрих III в 1480 году. Но заметим, что ванна на изображении деревянная, это просто кадушка, и вот почему – каменная ёмкость очень быстро остужала воду. В 1417 году, по свидетельству Поджо Браччоли, сопровождавшего Папу Иоанна XXIII, Баден располагал тремя десятками общественных бань. Город, расположенный в районе термальных источников, откуда вода поступала по системе простейших глиняных труб, мог позволить себе такую роскошь.

Карл Великий, по свидетельству Эйнгарда, любил проводить время на горячих источниках Ахена, где специально построил себе для этого дворец.

Помыться всегда стоило денег…

Определённую роль в угнетении «мыльного дела» в Европе сыграла церковь, которая весьма негативно воспринимала собрание обнажённых людей в любых обстоятельствах. А после очередного нашествия чумы банное дело сильно пострадало, так как общественные бани стали местами распространения инфекции, о чём свидетельствует Эразм Роттердамский (1526 год): “Двадцать пять лет тому назад ничто не было так популярно в Брабанте, как общественные бани: сегодня их уже нет — чума научила нас обходиться без них”.

Появление мыла, похожего на современное – спорный вопрос, но существует свидетельство о Крескансе Давине Сабонериусе, который в 1371-м году начал производство этого продукта на основе оливкового масла. Впоследствии, мыло было доступно состоятельным людям, а простолюдины обходились уксусом и золой.

Из собранных и приведённых нами свидетельств можно понять, что помывка в бане или собственной ванне во многом зависела от возможности платить – кому-то за доступ в общественную баню, кому-то за привилегию пользоваться бассейном. А тот, кто не испытывает такого желания, не станет мыться и сейчас, несмотря на все блага цивилизации.

КОММЕНТАРИИ: 9 Написать Ответы

на гравюре Дюрера русская баня.))) римлян научили греки и этруски, а в европе мылись, но редко и не все. Иначе эпидемий не было бы. Бани были коммерческие и денег стоили.

Всё запад отмыть пытаемся? скоро заблестит и сороки утащат!!

Статья, как ни парадоксально для её авторов, не опровергает стереотип о том, что в Европе не мылись, а опять таки его подтверждает. После чумы в городах перестали мыться в общественных банях – факт. Мыло тогда еще не изобрели – факт (мытье уксусом – это не мытье, а развезение грязи и инфекции по телу). Воду греть и наливать-сливать дорого даже для королей – факт. Нержавейку еще не изобрели и мылись в кадушках, в которых еще надо натаскать бесценную нагретую на огне воду. Т. е. более чем половина населения, живущая близко к бедности, не могла нагреть на семью (а семьи были большие) много ванн с горячей водой. В общем, с мытьем в Европе был полный швах.

Похоже, что так. недаром нам встречались данные, что в средние века высокопоставленные дамы в своих шикарных прическах (к стати сохранявшихся не один день!) прятали пробирочки -*вшивчики*, чтобы ловить блох и вшей (простите. )

Горячая ванна была нереальна — дровишки стоили уж очень дорого, основному потребителю — Святой Инквизиции — и то с трудом хватало, иногда любимое сожжение приходилось заменять четвертованием, а позже — колесованием.

Королева Испании Изабелла Кастильская (конец XV в.) признавалась, что за всю жизнь мылась всего два раза — при рождении и в день свадьбы.

Дочь одного из французских королей погибла от вшивости.

Папа Климент V погибает от дизентерии.

А Папа Климент VII мучительно умирает от чесотки…

Как и король Филипп II.

Герцог Норфолк отказывался мыться из религиозных убеждений. Его тело покрылось гнойниками. Тогда слуги дождались, когда его светлость напьется мертвецки пьяным, и еле-еле отмыли.

Русские послы при дворе Людовика XIV писали, что их величество «смердит аки дикий зверь». Самих же русских по всей Европе считали извращенцами за то, что те ходили в баню раз в месяц — безобразно часто.

Если в ХV — ХVI веках богатые горожане мылись хотя бы раз в полгода, в ХVII — ХVIII веках они вообще перестали принимать ванну. Правда, иногда приходилось ею пользоваться — но только в лечебных целях. К процедуре тщательно готовились и накануне ставили клизму. Французский король Людовик ХIV мылся всего два раза в жизни — и то по совету врачей. Мытье привело монарха в такой ужас, что он зарекся когда-либо принимать водные процедуры.

На чистоту смотрели с отвращением. Вшей называли «Божьими жемчужинами» и считали признаком святости. Святые, как мужского, так и женского пола, обычно кичились тем, что вода никогда не касалась их ног, за исключением тех случаев, когда им приходилось переходить вброд реки.

Люди настолько отвыкли от водных процедур, что доктору Ф. Е. Бильцу в популярном учебнике медицины конца XIX (!) века приходилось уговаривать народ мыться. «Есть люди, которые, по правде говоря, не отваживаются купаться в реке или в ванне, ибо с самого детства никогда не входили в воду. Боязнь эта безосновательна, — писал Бильц в книге «Новое природное лечение», — После пятой или шестой ванны к этому можно привыкнуть. ». Доктору мало кто верил…

Духи — важное европейское изобретение — появились на свет именно как реакция на отсутствие бань. Первоначальная задача знаменитой французской парфюмерии была одна — маскировать страшный смрад годами немытого тела резкими и стойкими духами.

Король-Солнце, проснувшись однажды утром в плохом настроении (а это было его обычное состояние по утрам, ибо, как известно, Людовик XIV страдал бессонницей из-за клопов), повелел всем придворным душиться. Речь идет об эдикте Людовика XIV, в котором говорилось, что при посещении двора следует не жалеть крепких духов, чтобы их аромат заглушал зловоние от тел и одежд.

Первоначально эти «пахучие смеси» были вполне естественными. Дамы европейского средневековья, зная о возбуждающем действии естественного запаха тела, смазывали своими соками, как духами, участки кожи за ушами и на шее, чтобы привлечь внимание желанного объекта.

Роль забытой канализации выполняли канавки на улицах, где струились зловонные ручьи помоев.

Забывшие об античных благах цивилизации люди справляли теперь нужду где придется. Например, на парадной лестнице дворца или замка. Французский королевский двор периодически переезжал из замка в замок из-за того, что в старом буквально нечем было дышать. Ночные горшки стояли под кроватями дни и ночи напролет.

Примерно в 17 веке для защиты голов от фекалий были придуманы широкополые шляпы.

Изначально реверанс имел своей целью всего лишь убрать обосранную вонючую шляпу подальше от чувствительного носа дамы.

В Лувре, дворце французских королей, не было ни одного туалета.

Опорожнялись во дворе, на лестницах, на балконах. При «нужде» гости, придворные и короли либо приседали на широкий подоконник у открытого окна, либо им приносили «ночные вазы», содержимое которых затем выливалось у задних дверей дворца.

Источник статьи: http://gallerix.ru/tribune/izuchaem-mif-o-nemytoy-evrope/