Традиционная татарская баня

Исследователи булгарских и золотоордынских городов пришли к выводу, что уже в XIV веке поволжские татары имели в поселениях множество бань, вполне хорошо обустроенных для того времени. Как и на Руси, баня играла огромную роль в жизни других народов, не только как помывочное заведение, но и как место для проведения культовых обрядов. В современном Татарстане стараются изучить и возродить традиции банного искусства предков. Создатели Комплексов Казани, сауны Набережные Челны и других городов ищут в старинных книгах, исследованиях ученых, музеях сведения, особые приемы прошлого.

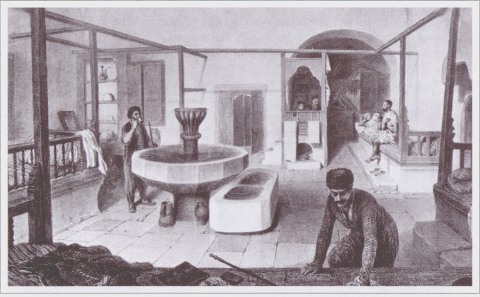

Русский путешественник И.Лепехин пишет в сборнике о казанских татарах 18 века: «Почти у каждого баня, в которой они ежедневно парятся». Бани простого бедного люда мало отличались от древнерусских сооружений. Их также строили по типу землянок или низких домиков из дерева. Топили по-черному или по-белому дровами, парные по устройству идентичны. В богатой семье баня была украшением двора. Их строили перед домом в саду, старались возвести по-настоящему красивые здания. Это были деревянные постройки из нескольких комнат: прихожей, предбанника, собственно парной. В комнате отдыха — предбаннике — обычно устраивали место на полу для традиционного мусульманского приема гостей и угощения — нары, подушки, курпэ. В отличие от русской бани, в татарской приспособления для обливания водой — кумганы — всегда находятся в предбаннике.

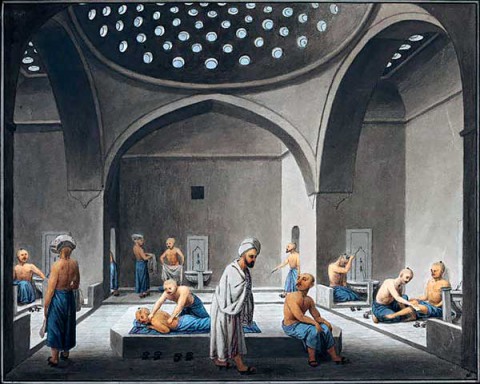

Многие современные сауны Набережные Челны стараются в убранстве помещений поддерживать традиционный восточный стиль. Стены, потолок, пол, как в турецких банях — могут быть украшены орнаментом с мусульманскими мотивами. Используются исконно яркие цвета в отделке. Традиция делать помещения бань радостно-праздничными идет очень глубоко в историю. Еще в средние века к походу в баню люди готовились заранее: подбирали чистую одежду, наряжались, и уходили в такое учреждение надолго. Здесь долго мылись, брились, обрабатывали ногти, очищали кожу натуральными скрабами из соли, меда. Мужчины брили здесь головы. Особый ритуал соблюдали женщины.

Благовония в татарской бане

В татарской бане, как и другой восточной, всегда царит аромат благовоний. Не потому, что их специально добавляют в воду, или на камни печи. Ароматическими маслами женщины востока издревле натирали тело. Происходит это обычно в конце банных процедур, которые также проходили по веками сложившемуся сценарию. В баню шли рано утром, но не на голодный желудок. Брали с собой личные принадлежности: тазики для воды, простыни, полотенца. Не спеша слегка мылись, только потом шли в парную. Здесь четко соблюдалась возрастная иерархия: более пожилым людям всегда уступали лучшие места на полках, давая им возможность разместится удобно. Даже зашедшему в парную позже всех старику всегда найдется место — молодежь вежливо выйдет. Такие традиции сохраняют и сегодня сауны Набережных Челнов. После парения обливались водой из кувшинов для омовения. Эти изделия из ценных металлов с тонкой чеканкой или керамические с глазурями и орнаментами необычайных расцветок, в настоящее время нашли свое место на полках музеев. Во многих семьях дома хранятся старинные предметы интерьера домашних бань.

Для гостей Татарстана в интерьерах под старину и с традиционным восточным гостеприимством работают сауны Набережные Челны, Казани и других городов.

Источник статьи: http://w.vparilke.ru/articles/tradicionnaya-tatarskaya-banya/

Мунча — аутентичная татарская баня

|

| Татарские бани разделялись условно на два вида — для небогатых жителей (общественные или персональные домовые) и более обеспеченных (хаммамы). |

Баня по-татарски звучит, как «мунча», и такие парные заведения татары стремились открывать возле каждого дома. Татарские бани разделялись условно на два вида — для небогатых жителей (общественные или персональные домовые) и более обеспеченных (хаммамы).

Парилки назывались мунчи, также были булгарские бани или хаммамы. Дорогие хаммамы возводились по константинопольскому проекту, а домашние представляли собой парные в землянках с печами-каменками. Средневековые татарские бани рубили из липы, осины, сосны. Каменка могла располагаться или в самом центре парной или же около стены. На оформление бань для богатых воздействовали культуры восточных мусульманских государств, делая из помывочных настоящие шедевры архитектурного искусства с мраморными полами и высокими потолками. Походы в татарские бани связаны с давними традициями и ритуалами, когда люди посещали помывочные несколько раз в неделю.

|

| Дорогие хаммамы возводились по константинопольскому проекту, а домашние представляли собой парные в землянках с печами-каменками. |

Татарская мунча устроена, как классическая русская баня — с каменкой, лавкой и полками для парения.

Мунча представляла собой помещение с тремя отсеками:

- первый представлял собой небольшие сени с оборудованной небольшой комнатой. Внутри были скамейки с подушками, располагающиеся возле зашторенных окон.

В теплое время года сени татарской бани представляли собой ложе для супружеских пар, которые планируют завести потомство.

- следующее за сенями помещение — предбанник с лавками, шестом для одежды, полкой с кувшинами. Кстати, именно в предбаннике мунчи принято окатывать себя водой из кувшинов сразу же после выхода из парилки. Современные предбанники татарских бань декорированы мозаикой, мраморными полами. Смотрятся они необычно, а некоторые даже чем-то напоминают стиль «поп-арт»;

|

| Мужчинам в мунчах после «общения с паром» подавались напитки и блюда, а женщинам — благовония, которыми они должны были натираться, чтобы источать приятный аромат и вдохновлять своих супругов. |

- и самый главный отсек бани по-татарски — это парная, которая визуально практически такая же, как и классическая русская. Здесь есть полка, печь, небольшое окошко.

В парных для элитной публики также были отдельные помывочные комнаты. Для мытья татары использовали минимум воды, которая была в цене. Они предпочитали хорошенько потеть и окатываться водой в предбаннике только после выхода из заведения.

|

| Самый главный отсек бани по-татарски — это парная, которая визуально практически такая же, как и классическая русская. Здесь есть полка, печь, небольшое окошко. |

Баня для татар была и остается оригинальным видом досуга. Мужчинам в мунчах после «общения с паром» подавались напитки и блюда, а женщинам — благовония, которыми они должны были натираться, чтобы источать приятный аромат и вдохновлять своих супругов.

На лавках, где располагались гости татарских бань, стелили мягкие тканевые коврики — курпе.

|

| Оформление татарских бань выполняется особенно роскошно, но с чувством меры. |

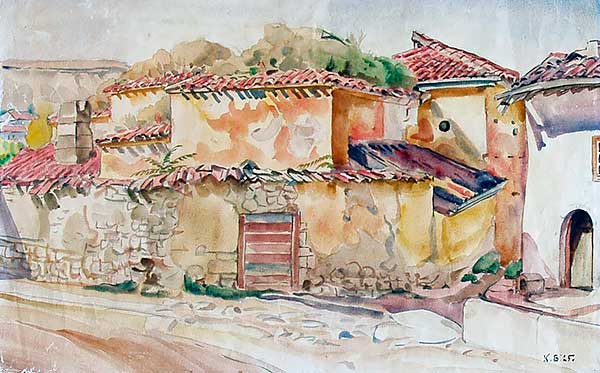

Оформление татарских бань выполняется особенно роскошно, но с чувством меры. На окнах имеются разноцветные наличники, над входом — так называемый начес с фронтоном. При входе можно видеть арку с колоннами, но подобное оформление было актуально для «элитных» бань. Если вы желаете окунуться в атмосферу восточных бань — классического или татарского хаммама, выберите подходящее заведение из нашего каталога. Желаем комфортного отдыха!

Источник статьи: http://sauna.spb.ru/iskra/muncha.html

Татарская (булгарская) баня мунча

Избражение на заставке: Хаммам крымских татар. Литография. 1841 г.

У татар, проживающих на территории России, также как и у русского народа, издревле было два вида татарских бань, отличающихся друг от друга: бани общественные – хаммамы, и бани индивидуальные – домовые. Хаммамы строились по константинопольскому (византийскому) образцу, а индивидуальные бани мунча представляли собой рубленые клети, землянки или полуземлянки с каменками. Общественные бани татар Крыма ничем не отличались от обычных турецких бань. В столице потомков Чингизидов Золотой орды в Крымском ханстве – городе Бахчисарае в XVII веке было известно 4 бани «с прекрасной водой и воздухом». Об одной из них – большой бане Мухаммед Герай-хана с горячей водой с восторгом отзывался турецкий путешественник: «Это прекрасная баня под куполом, крытым рубиново-красной черепицей. В Крымской стране нет больше такой, построенной на красивом месте, замечательной бани. Бесподобны и вода, и воздух, и здание, и планировка. Сравнить с ней можно разве что баню Хайдер-паши в нашем Исламбуле… Эта баня с хорошим воздухом, подобная бане Абу Али Сины…. Весь пол здесь покрыт разнообразным неполированным мрамором. В 6-ти мыльных кабинетах над ваннами из шлифованного позолоченного (мрамора) цвета оникса и ржавчины — краны, отделанные золотом, и точно такие же тазы, как будто покрытые чистым золотом. Центральное возвышение — небольшое и восьмигранное. Фонтаны, находящиеся посреди его, выбрызгивают (воду) до самого купола, крытого хрустально чистым стеклом. Это возвышение по-хамелеоньи расписано, а у фонтана — отличная чаша. Там обученные мастера-банщики… Это мастера 10-15-ти лет, красавцы-черкесы и абхазы, грузины и русы, ляхи и московы» [Челеби Э., 1999].

В современном Бахчисарае сохранилась бани Сары Гюзель (Желтая Красавица), которые были сооружены в царствование Адил Сахиб Гирея в 1532 – 1533 годах. Первоначально бани были общественными, но затем были включены в комплекс Ханского дворца. Интересно, что бани Сары Гюзель работали без перерыва 400 лет до 1924 года, когда обветшавшая постройка была заброшена. Вероятно, это произошло из-за начала переселения коренных народов Крыма в рамках проводимой властью большевиков еврейской колонизации Крыма по спонсируемой американцами программе «Агро-Джойнт» (American Jewish Joint Distribution Committee)[Мицель М., 2012].

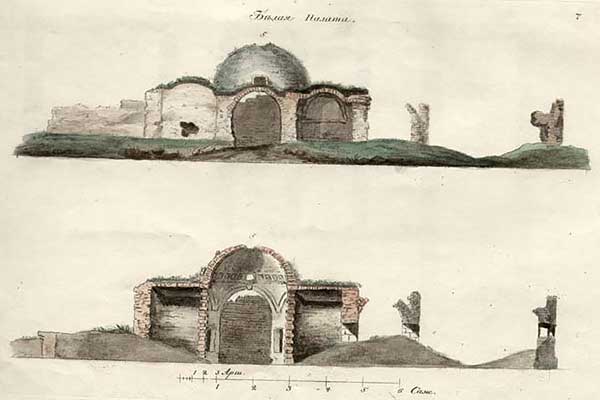

| Руины банной роскоши Золотой орды до сих пор сохранились в Поволжье. Одними из самых известных старинных татарских бань являются хаммамы древней столицы Булгарского улуса Золотой Орды – города Булгар. Булгар был основан в Х веке, а окончательно разрушен в 1431 году стародубским князем Федором Пестрым. Казанские татары почитают сохранившееся городище как святое место предков, считая себя потомками древних булгар. До 1917 года татары Поволжья называли себя «булгарами» [Воробьев Н.И., 1953]. В Булгаре сохранялись руины большого хаммама византийского образца постройки 40-х годов XIV века – «Белой палаты» (бани по-белому — ак мунча) и «ханских бань» – «Красной палаты». Эти бани отличались цветом штукатурки внутренних стен. «Белая палата» состояла из раздевальни, комнаты с холодной ванной, или бассейном, теплой комнаты для мытья и хозяйственных помещений. Здание было разрушено вместе с городом войсками московского князя Федора Васильевича Пестрова в 1431 году. Дальнейшему разрушению «Белых палат» способствовали местные крестьяне, проводившие рядом с руинами самостоятельные раскопки «в поисках кладов», добычу из земли «белого камня» – известняка, и использовавшие бассейны бани для обжига извести. В начале XIX века в «Белых палатах» крестьянами были устроены еще две деревенские бани-полуземлянки. Все это привело к разрушению памятника средневековой архитектуры [Смирнов А.П., 1951]. При раскопках в банях были обнаружены «подземные печи», остатки медного котла, сложная система цистерн и водопроводов, металлические водопроводные трубы диаметром 2-3 дюйма, гончарные дымогарные и канализационные трубы. Раскопки в 1880-х годах привели к окончательному обрушению остатков руин «Белой палаты».

|