От наказа царя Алексея Михайловича до моторасчетов: 370 лет пожарной службы

30 апреля 1649 года царь Алексей Михайлович подписал «Наказ о градском благочинии», в котором были подробно расписаны меры противопожарной безопасности. Царь указал жителям столицы, как и когда в Москве можно топить печи, кто должен следить за огнем и предотвращать пожары: «во дворах по всем хоромам велели б, для береженья от пожарного времени, держать мерники и кади большие с водою».

Хотя на Руси это была далеко не первая и не последняя попытка упорядочить борьбу с пожарами, именно с даты наказа Алексея Михайловича отсчитывается история пожарной охраны России. В этот день были заложены основы профессиональной пожарной охраны: создан оплачиваемый штатный состав, введены регулярные объезды города, предусмотрено использование пожарных инструментов.

Борьба с пожарами в Средние века

Необходимость в организации борьбы со стихией на Руси была очевидна правителям всех времен. Деревянные города часто горели. Еще в датируемом XI веком сборнике правовых норм Киевской Руси «Русская Правда» поджог считался одним из самых тяжких преступлений, за которое полагались, например, высылка.

К XV веку в Москве насчитывалось больше 40 тысяч скученно стоявших деревянных построек. Причинами пожаров, как правило, становились печи без дымоходов, свечи и лампады. Летом при ветре могли выгореть за раз сотни домов. Больше всего от огня страдали Кремль, Китай-город и западная часть Белого города.

В 1434 году великий князь Василий II Темный даже издал специальные указы, в которых говорилось о необходимости осторожно обращаться с открытым огнем. Он расписал все: как, где и при каких условиях можно его разводить. Это, впрочем, не уберегло Москву от крупнейших пожаров в 1493 году, в результате которых выгорели все деревянные постройки Кремля.

После этого сын Василия Темного Иван III велел снести все дома и лавки, находящиеся на расстоянии ближе 110 сажен (около 235 метров) от кремлевских стен. В его Судебник были внесены статьи о наказании за поджог.

«На всякий пожарный»

Долгое время противопожарные меры, впрочем, сводились к разнообразным запретам на разведение огня. Русских царей можно было понять. Выражение «Москва сгорела от копеечной свечи» произошло не на пустом месте. Например, именно так возник страшный пожар 28 июля 1493 года, когда огонь из загоревшейся церкви на Песках сжег и все постройки, находившиеся на территории нынешнего Арбата, и все деревянные сооружения Кремля.

Следующий опустошительный пожар в Москве случился 24 июня 1547 года. Его последствием стало то, что 16-летний Иван IV Грозный «опечатал» все столичные печи. Царь издал указ, запрещающий москвичам топить летом печи в домах. А чтобы ни у кого не возникло соблазна ослушаться, на каждую печь наложили восковую печать. Послабление в этот закон Иван Грозный сделал лишь почти четверть века спустя и разрешил «обед и кушанья разные готовить на очагах, устроенных особо и умело в других безопасных местах, в отдалении от домов и прочих строений». На это было выделено три часа — с 13:00 до 16:00.

После крупных пожаров в Китай-городе и Белом городе в 70-х годах XVII века царь Федор II Алексеевич запретил москвичам мыться в бане в солнечную погоду — по его указу 1680 года «хоромы и бани можно было топить только с ведома и только в ненастье, в домах ходить только с фонарями, а не со свечками или лучиной». За ослушание грозили штраф или ссылка в Сибирь.

Московская пожарная служба

Профессиональная пожарная служба в Москве была создана 31 мая 1804 года. В этот день император Александр I подписал именной указ «О сложении с московских обывателей некоторых повинностей и об уравнении их оными», который освободил москвичей от необходимости содержания пожарных и организовал первую московскую профессиональную пожарную команду. Нанимать в пожарные стали исключительно отставных солдат — людей, закаленных воинской службой.

В XIX веке численность московской пожарной команды составила 2100 человек, в Москве было организовано пожарное депо с мастерскими, где изготавливали пожарные инструменты, построено 16 каланчей.

Один из объектов пожарной охраны XIX века, который сохранился и по сей день, москвичи могут увидеть у станции метро «Сокольники» (улица Русаковская, дом 26). Это одна из немногих сохранившихся в городе дореволюционных пожарных каланчей.

В XIX веке место пожара легко было заметить сверху благодаря таким специальным вышкам. Если наблюдатель на каланче замечал дым или огонь, на ней вывешивали черные шары днем или сигнальные фонари ночью — по этим знакам можно было узнать, в какой части города возник пожар. Вывешенный красный флаг обозначал, что пожар сильный и на него должны выехать все пожарные команды города.

В книге Владимира Гиляровского «Москва и москвичи» подробно описана эта система оповещения: «Два шара — знак Тверской части, Городская — один шар, Пятницкая — четыре, Мясницкая — три шара, а остальные — где шар и крест, где два шара и крест — знаки, по которым обыватель узнавал, в какой части города пожар».

Пожарная каланча в Сокольниках была построена на деньги горожан, которые собирали их в течение 18 лет, — в итоге было собрано 20 тысяч рублей. Проект здания создал архитектор Максим Геппенер, обучавшийся в Германии. В итоге башня была возведена за четыре года — с 1881-го по 1884-й. Это было одно из самых высоких строений в Москве того времени.

Каланчи служили примерно до 1920–1930-х годов, пока в обиход москвичей не стала повсеместно входить телефонная связь. Но и сейчас пожарные каланчи остаются достопримечательностями Москвы. Сокольническая башня была реконструирована, на ее шпиле восстановлены предупреждающие о пожаре шары. Сегодня здесь располагается управление по Восточному административному округу ГУ МЧС России по городу Москве и пожарная часть (рота) № 12.

Еще одна самая старая из сохранившихся в Москве пожарная каланча расположена на Селезневской улице (дом 11). Она была построена в начале 1850-х вместе со зданием Сущевской полицейской части по проекту архитектора Михаила Быковского. Сейчас в здании располагается Центральный музей МВД.

А двухэтажное здание с каланчой в районе Преображенское (на улице Хромова) в ближайшее время ждет реставрация. Его возвели в 1900-х годах для ткацкой фабрики на территории Черкизова, а в 1924–1927 годах приспособили под пожарную часть. Это уникальный образец исторической застройки села Черкизова, сохранившийся до нашего времени, памятник культуры регионального значения. Первый этап реставрации — противоаварийные работы — планируется начать уже в 2019 году.

Современная пожарная охрана

Сегодня пожарно-спасательный гарнизон Москвы — это 142 подразделения общей численностью более 12 тысяч человек. Ежедневно на дежурство в городе заступают более трех тысяч сотрудников и 400 единиц пожарно-спасательной техники — в том числе два пожарных корабля и 10 вертолетов.

Вертолеты Московского авиационного центра привлекают для тушения крупных пожаров в высотных зданиях и промзонах. Именно они тушили пожар 2012 года в башне «Федерация» делового центра «Москва-Сити» — ночью, при минусовой температуре и ветре с порывами до 15 метров в секунду. В таких условиях тушение пожара в мировой практике авиации выполнялось впервые. За два часа на очаг возгорания было сброшено 270 тонн воды.

А с 1 мая в Москве на дежурство заступили обновленные моторасчеты быстрого реагирования. В их распоряжении 22 пожарно-спасательных мотоцикла Пожарно-спасательного центра. Сотрудники могут добираться до места аварии первыми и ограничивать распространение огня, организовывать эвакуацию и спасение людей, оказывать первую помощь и обеспечивать посадку воздушного судна Московского авиационного центра на ограниченной площадке.

В арсенале мотоспасателей — огнетушители, ранцевые устройства пожаротушения «Игла», связь, комбирезаки, стеклобои и резаки для ремней безопасности, канатно-спусковые устройства, сумки первой помощи. Моторасчеты будут патрулировать все 12 административных округов столицы.

В 2019 году столичные пожарные обзавелись собственной мотогруппой: 22 спасателя на мощных мотоциклах, оборудованных связью и инструментами, несут дежурство во всех округах, на вылетных магистралях и МКАД. Их задача — реагировать на дорожно-транспортные происшествия, а также предоставлять информацию, если что-то загорелось поблизости. В гарнизоне также появилось подразделение спасателей-десантников. Они могут спуститься к месту аварии на тросах с вертолета.

Источник статьи: http://www.mos.ru/news/item/54944073/

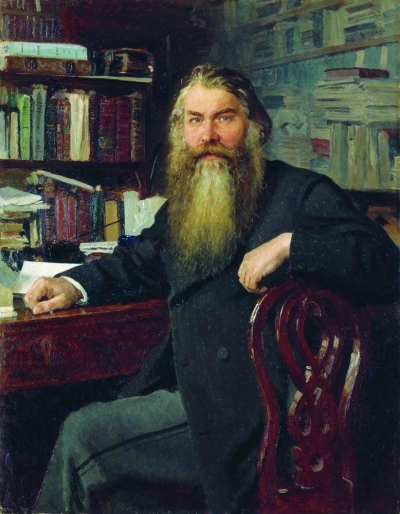

Историк И.Е. Забелин о царской бане

Сегодня не так часто пишут о бытовых традициях древней Руси — историки изучают главным образом политическую историю. Однако в русской историографии есть имена исследователей, которые уделяли внимание жизни русского народа не меньше времени, нежели завоевательным походам, сражениям и экономическим реформам. Среди таковых исследователей — замечательный русский историк-археолог Иван Егорович Забелин. Публикуем главу из его книги «Домашний быт русских царей», посвященную царской бане.

Биографическая справка. Иван Егорович Забелин родился в 1820 г. в Твери в бедной семье. Окончив курс в преображенском училище в Москве, не мог продолжать образование по недостатку средств, и в 1837 г. поступил на службу в оружейную палату канцелярским служителем второго разряда. Знакомство со Строевым и Снегиревым возбудило в нем интерес к изучению русской старины.

По архивным документам он написал свою первую статью о путешествиях русских царей на богомолье в Троице-Сергиевскую лавру. В 1859 г. он перешел в Императорскую археологическую комиссию младшим членом, и ему были поручены раскопки скифских курганов в Екатеринославской губернии и на Таманском полуострове близ Керчи, давшие множество драгоценных находок. В 1871 г. Забелин получил степень почетного доктора русской истории от университета святого Владимира. В 1879 г. избран председателем Общества Истории и Древности и затем товарищем председателя исторического музея. В 1884 г. Забелин член-корреспондент, а в 1892 г. — почетный член Академии Наук. Забелин скончался 31 декабря 1908 г. Исследования Забелина касаются, главным образом, древнейшей киевской эпохи и московского периода русской истории.

В области истории внешнего быта и археологии древнейших времен труды его занимают видное место. Забелин рассматривает также основные начала русской жизни. Характеристические черты его — вера в самобытные творческие силы русского народа и любовь к низшему классу, «крепкому и здоровому нравственно народу-сироте, народу-кормильцу».

О царской бане

Из опочивальней ближе всего перейти в мыленку, которую в наше время заменила ванна. Мыленка в древних царских хоромах помещалась или в подклетах, или в одном ярусе с жилыми комнатами, отделяясь от них небольшим переходом и даже одними только сенями. В мыленку также вели особые сени, называвшиеся мовными, мыленными, передмыленьем (то же, что теперешний передбанник или сторожка во всенародных банях), где обыкновенно раздевались. В этих сенях у стен были лавки и стоял стол, накрытый обыкновенно красным сукном, на котором клали мовную стряпню, т. е. мовное платье, в том числе колпак и разные другие вещи, которые надобились во время мытья, например, простыни, опахала тафтяные или бумажные, которыми обмахивались, когда, после паренья, становилось очень жарко.

Внутреннее устройство мыленки было таково: в углу стояла большая изразчатая печь с каменкою, или каменицею, наполненною «полевым круглым серым каменьем», крупным, который назывался спорником, и мелким, который назывался конопляным. Камень раскаливался посредством топки внизу каменки. И каменка, и эта топка закрывались железными заслонами. От печи по стене, до другого угла, устраивался полок с несколькими широкими ступенями для входа, как и в теперешних банях. Далее по стенам до самой двери тянулись обычные лавки.

Мыленка освещалась двумя или тремя красными окнами с слюдяными оконницами, а место на полке — волоковыми. Обыкновенный наряд мыленки был такой же, как и других комнат. Двери и окна со вставнями и втулками обивались красным сукном по полстям, или войлоку, с употреблением по надобности красного сафьяна и зеленых ремней для обивки двери. Оконный и дверной прибор был железный луженый. Окна завешивались суконными или тафтяными завесами. В переднем углу мыленки всегда стояла икона и поклонный крест. Так, в 1692 г. в мыленку царевен меньших выменен был образ Богородицы и медный крест — поклонный.

Когда мыльня топилась, т. е. изготовлялась для мытья, то посреди нее ставили две липовые площадки (род чанов или кадей ушата в четыре), из которых в одной держали горячую, в другой — холодную воду. Воду носили в липовых изварах (род небольших ушатцев или бадей), в ведрах и в шайках (1684 г., в августе, в село Коломенское в мыленку взято 2 кади липовых облых по 30 ведр, 2 кади по 20 ведр, четыре извары липовых же по 5 ведр, 20 ушатов, 20 гнезд ведр.), наливали медными лужеными ковшами и кунганами, щелок держали в медных же луженых тазах. Квас, которым обливались, когда начинали париться (Обыкновение древнейшее, записанное на первых страницах нашей древнейшей летописи (ПСРЛ. Т. 1. С. 4).), держали в туезах — больших берестяных бураках.

Иногда квасом же поддавали пару, т.е. лили его в каменку на раскаленный камень спорник. Нередко для того же употреблялось и ячное пиво. Мылись большею частью на свежем душистом сене, которое покрывали, для удобства, полотном и даже набивали им подушку и тюфяки. Кроме того, на лавках, на полках и в других местах мыленки клались пучки душистых, полезных для здоровья трав и цветов, а на полу разбрасывался мелко нарубленный кустарник — можжевельник, что все вместе издавало весьма приятный запах.

В течение 1699 г. в царские мыленки отпущено было с подмосковных лугов сена мягкого шестнадцать копен мерных с полукопною. Веники составляли также одну из самых необходимых вещей в мыленках: поэтому на всех крестьян подмосковных волостей положен был оброк вениками. В течение года обязывались доставить про царский обиход: крестьяне Гвоздинской волости 320 веников, Гуслицкой 500, Селинской 320, Гжельской 500, Загарской 320, Раменской 170, Куньевской 750, села Новорожественного 130; всего 3010 веников. Впрочем, не всегда этот оброк поставлялся натурою: крестьяне нередко платили мовным истопникам, вместо веников, деньгами, по 23 алтына 2 деньги за сотню. Для отдохновения после мытья и парки в мыленке стояли скамьи с подголовками, а на лавках клались иногда мовные постели.

В 1670 г., в мае, в мыленку царя Алексея была сряжена мовная постеля из лебяжьего и гусиного пуху в камчатой желтой наволоке; в ней зголовье (подушка) в такой же наволоке и под постелю бумажник (матрац) в червчатой камчатной наволоке, набитый хлопчатою бумагою. В ночное время мыленка и мовные сени освещались слюдяными фонарями. Для стока из мыленки ненужной воды проводились желоба, а если мыльня находилась в верхнем этаже хором, то пол в ней и по стенам до лавок выстилали свинцовыми досками, которые по швам спаивались.

Источник статьи: http://ruvera.ru/zabelin_o_carskoiy_bane

(162).jpg)

(99).jpg)

(112).jpg)

(118).jpg)

(47).jpg)

(99).jpg)