НАГРЕВАНИЕ (1 2)

нагревания пробирок.

Если приходится нагревать огнеопасные вещества (эфир, спирт, ацетон, бензол и др.), то в этих случаях вначале нагревают баню, затем горелку гасят и нагреваемый сосуд с огнеопасным веществом погружают в воду. При выпаривании эфира воду нужно нагревать не выше 60—700C и сосуд с эфиром погружать так, чтобы уровень эфира в сосуде был на одном уровне с водой в бане. Этого же правила нужно придерживаться при нагревании и других огнеопасных веществ.

Паровые бани. Для нагревания при температурах около 100° С иногда применяют паровые бани. Обычно паровая баня (рис. 215) представляет собой воронкообразный сосуд, снабженный трубкой для подводки водяного пара и коленом для стока конденсата; это колено одновременно является гидравлическим затвором, препятствующим выходу пара.

Под колено паровой бани нужно ставить какую-нибудь посуду, в которую будет стекать конденсат. Перед пуском пара рекомендуется в колено палить воды.

Колбу, которая должна обогреваться паром, укрепляют на паровой бане таким образом, чтобы из нее выглядывало только горлышко сосуда. Паровую баню закрывают круглым, куском жести с круглым вырезом в центре и разрезом по радиусу, позволяющим надевать вту крышку на горло колбы. Работающую баню помещают в вытяжной шкаф. Пар для обогрева можно или брать из общего паропровода, если он имеется в лаборатории, или же получать его в паровичке.

Очень удобны электрические паровые бани. Одна из них, трехгнездная, показана на рис. 216.

Солевые бани. Для нагревания до температуры выше 1000C можно пользоваться солевыми банями, в которых теплоносителями служат растворы солей. Как известно, температура кипения растворов солей зависит от их концентрации. Это дает возможность пользоваться различными степенями нагревания, применяя растворы солей различной концентрации.

Солевой раствор можно поместить в обычную водяную баню, при необходимости ее оборудуют приспособлениями для поддержания постоянного уровня жидкости и постоянной температуры.

Воздушные бани. В качестве воздушных бань обычно используют так называемые воронки Б а б о (рнс. 217). Эти воронки сделаны из черной жестн и не имеют трубки. На некотором расстоянии от нижнего отверстия и от стенок воронки находится железный кружок, на который наложен слой асбеста. Внутри воронки на стенках по образующим проложено несколько (в зависимости от размера воронки) ребер из асбеста. По верхнему широкому краю имеется ряд отверстий. Воронку укрепляют на треноге или кольце. Если в нее поместить какой-либо сосуд, например колбу, то стенки его не будут касаться воронки. Подставляя снизу горелку, нагревают нижний кружок, не соприкасающийся с сосудом. Нагретый воздух поступает в воронку через отверстия между кружком и-стенкой воронки.

Иногда воронку Бабо предварительно помещают в металлический цилиндр такого диаметра, чтобы воронка держалась в нем (рис. 218). В стенке около дна металлического цилиндра делают отверстия, а сверху, на уровне воронки Бабо, вставляют слюдяные окошечки для наблюдений. Под воронку ставят горелку.

Когда в лаборатории нет воронки Бабо, вместо нее можно использовать любую металлическую банку. Для этой цели дно ее , пробивают снизу в нескольких местах, ближе к стенке; из асбеста вырезают кружок (диаметром на ‘/з меньше диаметра дна), который, предварительно намочив, кладут на дно. Из толстой (1 мм) проволоки выгибают две-три дужки, которые обертывают асбестом. Дужки на концах загибают и укрепляют их на краях банки (рис. 219).

Воздушную баню нагревают так же, как и воронки Бабо.

При аналитических работах иногда необходимо провести осторожное выпаривание, например серной кислоты, но так, чтобы она не кипела и не разбрызгивалась. Для этой цели удобно простое приспособление (рис. 220), являющееся одной из разновидностей воздушных бань и применяющееся во многих лабораториях.

Стальной или никелевый стакан 1 конической формы вставляют • в стальную круглую пластинку 3, имеющую в центре соответствующий вырез. В стакан вставляют фарфоровый треугольник 2 на платиновой проволоке или1 целиком из платины. На этот треугольник помещают тигель или чашку. Обогрев приспособления осуществляется таким же путем, как и других воздушных бань.

Песочные бани. Для осторожного нагревания до высокой температуры или для осторожного прокаливания довольно часто пользуются песочными банями (рис.221). Для этого берут по возможности чистый мелкий песок и помещают его на сковородку или в стальную чашку, насыпая так, чтобы получилась пирамидка. В середину сосуда с песком ставят подлежащий обогреву сосуд

(колбу, тигель и т. д.), который должен быть погружен в песок так, чтобы он не касался дна сковороды или чашки. Рядом в песок помещают термометр. Свежий песок перед употреблением должен быть хорошо прокален (в вытяжном шкафу), чтобы сгорели все органические примеси, которые часто в нем имеются.

Однако лучше делать так: в центр песочной бани насыпать вначале столько песка, чтобы можно было только поставить сосуд, подлежащий нагреванию, а затем насыпать остальной песок до нужного уровня. Наиболее удобная форма песочной бани — полушаровидная.

Рис. 219. Воздушная баня из жестяной банки.

Рис. 220. Приспособление для выпаривания: 1 — никелевый стакан; 2 — треугольник; а —пластинка.

Рис. 221. Схема устройства песочной бани.

Иногда вместо песка применяют стальные стружки. Недостатком такой бани является сравнительно быстрое остывание.

Масляные бани. Для наполнения масляных бань, очень распространенных в исследовательских лабораториях, пользуются высококипящими минеральными маслами, получаемыми из нефти, например цилиндровым, компрессорным и т. д. Масло наливают в чугунные цилиндрические бани или же в эмалированные кастрюли. Нагреваемый сосуд помещают в баню таким образом, чтобы уровень вещества в сосуде был на одном уровне с маслом.

В масло погружают специальный термометр, на котором красными цифрами или красной чертой обозначена максимальная температура, выше которой нагревать опасно. Термометр подвешивают на гибкой проволоке к лапке, укрепленной на штативе.

При высокой температуре масла начинают частично разлагаться с образованием дурно пахнущих и вызывающих головную боль продуктов, поэтому нагреваемая масляная баня должна находиться в вытяжном шкафу.

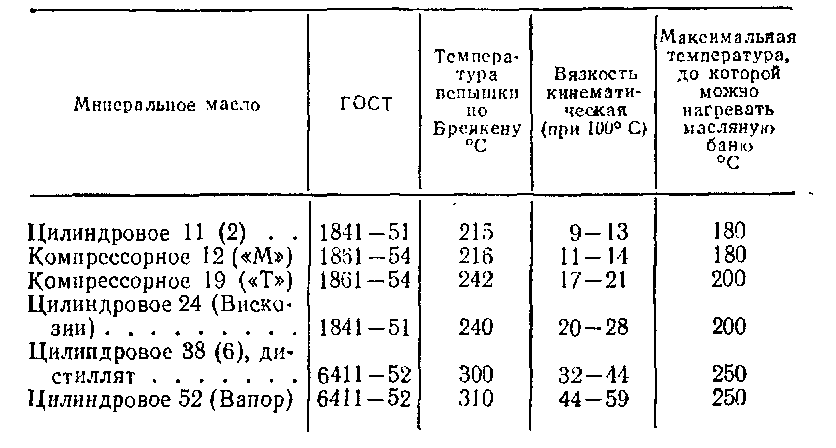

О возможности применения тех или иных минеральных масел для масляных бань можно судить по табл. 5.

Таблица 5 Минеральные масла, применяемые для масляных бань

Иногда при продолжительном нагревании до высокой температуры масло в бане вспыхивает. Вспыхнувшее масло можно погасить, быстро накрыв баню листом асбеста. Ни воду, ни песок для тушения воспламенившее гося масла употреблять нельзя.

При работе с масляной баней всегда должен быть наготове кусок листового асбеста, достаточный для того, чтобы им можно было накрыть баню. Полезно подготовить два одинаковых куска листового асбеста, каждый из которых имеет в середине у одного края по одинаковому вырезу, чтобы в них помещался корпус прибора, погруженного в масло. В случае воспламенения масляной бани, когда в ней находится прибор, обе половинки накладывают с обеих сторон прибора так, чтобы они находили одна на другую.

Воспламенившееся масло можно также погасить, добавив в сосуд с горящим маслом достаточную порцию холодного масла. Поэтому полезно иметь наготове некоторый запас холодного масла.

Глицериновые бани. Значительно удобнее масляных бань глицериновые. Глицерин — густая, вязкая жидкость с температурой кипения выше 25O0C На глицериновой бане очень удобно вести обогрев до температуры не выше 200° С Баня обладает тем недостатком, что при перегревании возможно разложение глицерина с образованием акролеина, вызывающего слезотечение и кашель. Поэтому обогрев такой бани следует вести через асбест, но не на голом огне.

Парафиновые бани. Иногда вместо масляных бань используют парафиновые, для наполнения которых применяют парафин. Все сказанное о масляных банях относится и к парафиновым.

Масляная, глицериновая и парафиновая бани не обладают, подобно кипящей водяной, постоянной температурой, и поэтому при работе с ними необходимо все время следить за температурой.

В начале работы баню нагревают на довольно большом пламени горелки до температуры на 20—25° С ниже требуемой; после этого уменьшают пламя и осторожно доводят температуру бани до заданной. В дальнейшем температуру бани регулируют величиной пламени горелки. Если произошел перегрев, чего в работе следует избегать, то нужно или отставить горелку, или сильно уменьшить ее пламя.

Трикрезилфосфатные бани. В качестве теплоносителя очень удобен трикрезилфосфат, более устойчивый при нагревании, чем глицерин или парафин.

Трикрезилфосфат совершенно безопасен в пожарном отношении и может быть нагрет не менее чем до 25O 0C без заметного изменения цвета и свойств.

Силиконовые бани. Нагревание до температуры порядка 400° С достигается при использовании в качестве теплоносителей силиконов, т. е. кремнийорганических соединений. Наша промышленность выпускает несколько марок силиконовых масел, пригодных в качестве теплоносителей.

Бани из легкоплавких металлов и сплавов применяются в тех случаях, когда требуется очень постоянная температура нагрева. По форме и устройству они не отличаются от других бань; главное их преимущество состоит в том, что они совершенно не воспламеняются.

В качестве теплоносителя в таких банях применяют свинец, олово, висмут, сплавы этих металлов или специальяые легкоплавкие сплавы. Часто применяют сплав Вуда, имеющий темп. пл. 65,5° С. Этот сплав (см.гл. 26) можно нагревать до 2500C и только не надолго — до 300° С.

Сплав Розе (темп. пл.

940C) применяют для нагревания до температуры, указанной для сплава Вуда.

Часто применяют технический свинец (темп. пл. 3GO0C). Чистый свинец (темп. пл. 3270C) можно использовать для нагревания в пределах от 350 до 800° С. Со всеми этими сплавами и металлами следует работать под тягой, так как при нагревании металлы, особенно свинец, испаряются, пары же свинца ядовиты.

Металлы расплавляют в стальной чаше, лучше полушаровидной формы.

Эвтектические смеси. Кроме растворов солей для нагревания выше 3000C очень удобно применять смеси сухих солей, расплавляющихся при сравнительно низкой температуре и образующих расплав, выдерживающий температуру до 500° С. К таким смесям относится экви-молярная смесь, азотнокислого натрия (48,7%) и азотнокислого калия (51,3%). Эта смесь имеет темп. пл. 2190C и применяется для нагревания от 230 до 500° С. Используют также смесь азотистокислого натрия (40%), азотнокислого натрия (7%) и азотнокислого калия (53%); темп, пл. смеси 1420C Такая смесь пригодна для нагревания от 150 до 5000C Однако при нагревании до высоких температур азотистокислый натрий постепенно окисляется.

Из органических соединений для приготовления эвтектических смесей применяют дифениловый эфир и дифенил. Эта смесь известна под названием даутерм А и имеет низкую точку плавления (120C).

Бани с постоянной температурой. Для поддержания при нагревании строго определенной температуры нагревание удобно вести в парах какого-либо вещества, кипящего при данной температуре. Для этой цели служат бани с постоянной температурой (рис. 222). Горло ши-рокогорлой колбы закрывают пробкой с двумя отверстиями: через одно пропускают стеклянную трубку так, чтобы она поднималась над пробкой на 30—50 см; во втором отверстии укрепляют пробирку или другой маленький сосуд, в котором находится реакционная смесь. На дно колбы налипают небольшое количество выбранной жидкости и нагревают ее до кипения. Образующиеся

пары обогревают сосуд. Стеклянная трубка служит воздушным холодильником, где пары жидкости конденсируются и в виде капель стекают обратно. Преимущество такого способа заключается в том, что при нем устраняется всякая опасность перегрева.

Существуют специальные приборы для нагревания парами жидкостей. На рис. 223 показан один из таких приборов. В колбу 1 емкостью 50 мл или больше наливают жидкость с соответствующей температурой кипения. В колбе находится кипятильная палочка 2. В горло колбы на шлифе вставлена открытая с обоих концов трубка 4 с отводом для укрепления обратного холодильника. Внутрь этой трубки, на шлифе, вставлена трубка 3, в которую помещают вещество, подлежащее нагреванию при определенной температуре. Верхний конец

этой трубки при необходимости может быть присоединен к обратному холодильнику. Пары выбранного для обогрева вещества омывают пробирку 3 и через отвод трубки 4 поступают в холодильник, конденсируются в нем и стекают обратно в колбу 1. Все части прибора соединяются между собой шлифами.

Нагревание парами жидкостей можно применять для быстрого высушивания осадков. Для этой цели удобно использовать прибор, изображенный на рис. 224. Колбу заполняют не больше чем на 2/з жидкостью с определенной температурой кипения. При кипении жидкости пары обмывают внутренний сосуд стеклянного двухстстшого прибора, создавая внутри него постоянную температуру, и поступают в холодильник. Сконденсированная жидкость снова стекает в колбу. Если применять пальчиковый холодильник достаточной высоты, прибор может работать почти без потерь обогревающей жидкости и не требует постоянного наблюдения.

Криптоловые бани. Иногда в банях с электрообогревом применяют криптол. Криптол — угольная крошка с определенным диаметром зерен. Для изготовления криптола наиболее пригодны размельченные угольные электроды. Криптоловые бани, как и криптоловые печи, дают возможность достигать очень большой температуры—до 2000 0C

Таблица. Температура кипения веществ, которые могут быть использованы в банях с постоянной температурой

Температура, до которой нужно нагревать, 0C

Источник статьи: http://www.himikatus.ru/art/tecnik_lab/0205_2.php

Большая Энциклопедия Нефти и Газа

Глицериновая баня

Нагревание глицериновой бани регулируют так, чтобы температура испытуемого эфира канифоли за 10 до ожидаемой точки каплепадения поднималась со скоростью 1 в минуту. Температура, при которой падает первая капля, и есть точка каплепадения. [1]

В глицериновую баню с электрообогревом помещают круглодон-ную трехгорлую колбу на 150 мл с обратным холодильником с пропущенной через него мешалкой, термометром. Загружают 80 г 4-то-луидина ( см. синтез 4.1), 5 9 г сухого Na2CO3, 0 4 г безводного CuSO4 и 17 7 г сухой натриевой соли бромаминовой кислоты. Реакционную массу нагревают 1 — 1 5 ч до 100 С и выдерживают при 100 — 102 С 4 ч, после чего определяют хроматографически конец реакции. Для этого каплю реакционной массы растворяют в 50 % этаноле. Наносят на силуфол 1 — 2 капли полученного раствора и проявляют в системе хлороформ — бензол — метанол. Если по результатам хро-матограммы присутствует бромаминовая кислота, выдержку продолжают еще 1 — 2 ч, периодически отбирают пробу для определения конца реакции. [2]

В глицериновую баню с электрообогревом помещают круглодонную трех-горлую колбу на 750 мл, снабженную обратным холодильником с пропущенной через него мешалкой, термометром. Загружают 100 г фенола, нагревают до 50 С и при размешивании добавляют 7 4 г 1-амино — 4 — ( 4-толиламино) антрахинона, 12 1 г 2 7Н — 6-амино — 3-метилнафто [ 1 3-с / е ] хинолин-2 7-диона и, соблюдая особые меры предосторожности ( резиновые перчатки, очки, респиратор) 4 г цианурхлорида. Температуру реакционной массы снижают до 70 С, добавляют в течение 20 — 30 мин 450 мл метанола и размешивают 3 — 4 ч, охлаждают до 30 — 35 С и отфильтровывают краситель на воронке Бюхнера. [3]

В глицериновую баню с электрообогревом помещают четырех-горлую круглодонную колбу на 250 мл с обратным холодильником с пропущенной через него мешалкой, термометром, капельной воронкой. Загружают 26 мл воды и 22 г мелкораздробленной в ступке чугунной стружки, нагревают до кипения и добавляют 3 6 NH4C1 при энергичном размешивании. Реакционную массу выдерживают 30 — 40 мин. При положительном результате анализа к протравленной чугунной стружке осторожно, избегая вспенивания, медленно добавляют из капельной воронки раствор натриевой соли 2 — ( 3-нитро — 4-хлор-бензоил) бензойной кислоты ( III) предварительно нагретого до 80 С. Скорость прибавления раствора соединения ( III) регулируют таким образом, чтобы 2 — 3 капли реакционной массы полностью растворялись в 5 — 6 мл конц. В противном случае загрузку прекращают и смесь кипятят до тех пор пока проба на растворение в конц. После окончания восстановления ( III) ( продолжительность около 2 — 3 ч) загружают 3 6 — 4 г сухого Na2CO3 до щелочной реакции по БЖБ и кипятят 30 мин. Промывные воды соединяют с фильтратом, раствор используют в следующей стадии синтеза. [4]

В глицериновую баню с электрообогревом помещают одногор-лую круглодонную колбу на 1 л, снабженную обратным холодильником с пропущенной через него мешалкой. Загружают 750 мл воды и осадок соединения ( IV) с фильтра. Не охлаждая, осадок отфильтровывают на воронке Бюхнера, промывают горячей ( 75 — 80 С) водой ( порциями по 50 мл, всего 500 мл) до отсутствия кислой реакции промывных вод по БК, помещают в чашку Петри и сушат при 90 — 100 С. [5]

В глицериновую баню с электрообогревом помещают круглодонную четырехгорлую колбу на 100 мл, снабженную обратным холодильником с пропущенной через него мешалкой, термометром и газоотводной трубкой, соединенной с поглотительной склянкой, содержащей 100 мл 15 % раствора NaOH. Реакционную массу нагревают до 90 — 95 С и в течение 10 — 15 мин загружают 4 г сухого 1-амино — 4-бром — 2-хлорантрахинона. Воздух из крлбы вытесняют аргоном. [6]

В глицериновую баню с электрообогревом помещают круглодонную трехгор-лую колбу на 100 мл с обратным холодильником, мешалкой и термометром. Загружают 15 г фенола, нагревают до расплавления фенола ( 50 С) и осторожно вносят 1 1 г КОН. Осадок отфильтровывают на воронке Бюхнера, отжимают, промывают дважды по 15 мл этанола, затем горячей ( 50 — 60 С) водой ( порциями по 25 мл, всего 200 мл) до бесцветного вытека промывных вод на фильтровальной бумаге, переносят в чашку Петри и сушат при 80 — 90 С. [7]

В глицериновую баню с электрообогревом помещают кругло-донную трехгорлую колбу на 250 мл, снабженную обратным водяным холодильником с пропущенной через него мешалкой, термометром и капельной воронкой. Содержимое колбы охлаждают до 50 С, добавляют по каплям 50 г 62 — 66 % олеума и оставляют 4 ч при 110 — 115 С. После охлаждения до 30 — 40 С выделяют антрахикон-2 — сульфокислоту. [8]

В глицериновую баню с электрообогревом помещают кругло-донную четырехгорлую колбу на 100 мл, снабженную обратным холодильником с пропущенной через него мешалкой, термометром, трубкой для подвода инертного газа. Загружают 25 мл 4 5 % олеума, 2 2 г прокаленного Na2SO4, вытесняют воздух из колбы аргоном, добавляют 14 6 г сухого 1 2-дигидроксиантрахинона с такой скоростью, чтобы температура реакционной массы не поднималась выше 30 С, нагревают до 118 — 120 С и выдерживают при этой температуре 1 ч, после чего отбирают пробу на полноту сульфирования. Если проба реакционной массы ( 0 5 — — 1 мл) полностью растворяется в 10 мл воды смесь охлаждают до 80 С. В противном случае выдержку продолжают еще 1 ч и отбирают пробу на полноту сульфирования. [9]

В глицериновую баню с электрообогревом помещают кругло-донную трехгорлую колбу на 500 мл с мешалкой, капельной воронкой и термометром. Конец реакции определяют по растворимости пробы в воде: 2 — 3 капли реакционной массы растворяют в 5 мл воды. В случае почти полного растворения осадка реакцию продолжают, если основная часть осадка не растворится, то реакцию можно считать законченной. При положительном результате реакционную массу охлаждают до 30 С. По каплям прибавляют 340 мл воды с такой скоростью, чтобы температура массы не поднималась выше 80 С. Верхний слой жидкости декантируют через стеклянный фильтр на воронке Бюхнера и затем отфильтровывают осадок. Осадок отжимают, помещают в чашку Петри и сушат при 80 — 90 С. [10]

В глицериновую баню с электрообогревом помещают кругло-донную трехгорлую колбу на 250 мл, снабженную обратным холодильником с пропущенной через него мешалкой, термометром. Загружают 16 3 г 4-аминобутирофенона, 100 мл триэтиленгликоля или диэтиленгликоля, 15 мл 85 % NH2NH2 и 18 г тонкоизмельченного в ступке КОН. При отсутствии продажного 85 % раствора NH2NH2 используют соответствующее количество раствора с более низким содержанием NH2NH2, предварительно его сконцентрировав. [11]

В глицериновую баню с электрообогревом помещают кругло-донную трехгорлую колбу на 50 мл с обратным холодильником с пропущенной через него мешалкой, термометром, капельной воронкой. Содержимое колбы нагревают до 80 С, добавляют постепенно, порциями 0 2 г цинковой пыли. Реакционную массу нагревают до 105 — 110 С и выдерживают 4 ч, затем отбирают пробу. Растворяют 1 — 2 капли реакционной массы в 2 — 3 мл дихлорэтана, раствор должен быть голубовато-зеленым При достижении положительного результата охлаждают до 80 — 85 С, в противном случае выдержку продолжают еще 1 — 2 ч, периодически проверяя окраску раствора с дихлорэтане. К охлажденной до 80 — 85 С реакционной массе добавляют 40 мл метанола, размешивают 30 — 40 мин, охлаждают до 25 — 30 С и отфильтровывают суспензию красителя. На фильтре осадок тщательно отжимают и переносят его в одногорлую круглодоннуго колбу на 100мл с обратным холодильником. Добавляют 40 мл метанола и кипятят на водяной бане 30 мин, охлаждают до 30 — 40 С и фильтруют. На фильтре осадок тщательно отжимают, дважды промывают метанолом ( по 50 мл), затем горячим ( 80 — 90 С) 3 % раствором уксусной кислоты ( 10 раз по 40мл, а затем ледяной водой ( 50мл), помещают в чашку Петри и сушат при 80 — 90 С. [12]

В глицериновую баню с электрообогревом помещают кругло-донную трехгорлую колбу на 1 л с обратным холодильником, эффективной мешалкой, термометром. Загружают 150 мл воды и, при размешивании, 11 4 г NH4C1, 75 г мелкораздробленной в ступке чугунной стружки, ПО г 2-нитро — 1 3 5-триметилбензола. Смесь нагревают до 100 — 103 С и при постоянном размешивании порциями загружают 200 г чугунной стружки с такой скоростью, чтобы реакционная масса кипела. Реакционную массу кипятят 3 ч, отбирают пробу на полноту восстановления. Если 1 — 2 капли реакционной смеси растворяются в 10 мл 5 % — ной НС1, реакция считается законченной. В противном случае кипячение продолжают еще 1 ч и отбирают пробу. При положительном результате реакционную массу переносят в колбу на 1 л для перегонки с водяным паром, нагревают до 95 С и пропускают водяной пар. Конец перегонки определяют по отсутствию маслянистых пятен в погоне. Затем фильтруют через складчатый фильтр в колбу Кляйзена на 150 мл, помещенную в глицериновую баню с электрообогревом. [13]

В глицериновую баню с электрообогревом помещают круглодонную трехгорлую колбу на 500 мл с обратным холодильником, мешалкой и термометром. [14]

В глицериновую баню с электрообогревом помещают кругло-донную четырехгорлую колбу на 250 мл с прямым холодильником, термометром, мешалкой, стеклянной трубкой для подвода аргона. Реакционную массу нагревают до 135 — 140 С и выдерживают 10 ч для отгонки воды. Затем прекращают подачу инертного газа, охлаждают до 70 — 75 С и при размешивании добавляют 120 мл метанола, предварительно нагретого до 50 — 60 С, 8 г NaOH и выдерживают 20 — 30 мин. После охлаждения до комнатной температуры осадок отфильтровывают на воронке Бюхнера, отжимают. [15]

Источник статьи: http://www.ngpedia.ru/id156778p1.html