- Параметры состояния жидкости и пара

- 1. Общие положения

- 2. Уравнения измерений

- Приложение

- УРАВНЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ И ЭНТАЛЬПИИ ВОДЯНОГО ПАРА

- 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 2. УРАВНЕНИЯ ПЕРЕГРЕТОГО ВОДЯНОГО ПАРА

- 3. УРАВНЕНИЯ НАСЫЩЕННОГО ВОДЯНОГО ПАРА.

- 4. УРАВНЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ НАСЫЩЕННОГО ВОДЯНОГО ПАРА

Параметры состояния жидкости и пара

Состояние влажного насыщенного пара определяется его давлением или температурой и степенью сухости х. Очевидно, значение х = 0 соответствует воде в состоянии кипения, а х = 1– сухому насыщенному пару.

Температура влажного пара есть функция только давления и определяется так же, как и температура сухого пара, по табличным значениям. Удельный объем влажного пара зависит от давления и от степени сухости и определяется из уравнения:

Из этой формулы получаем значение:

Для давлений до 3 МПа и х ≥ 0,8 можно пренебречь последним членом равенства. Тогда удельный объем влажного насыщенного пара:

Для больших давлений и малых следует пользоваться полной формулой.

Плотность влажного пара:

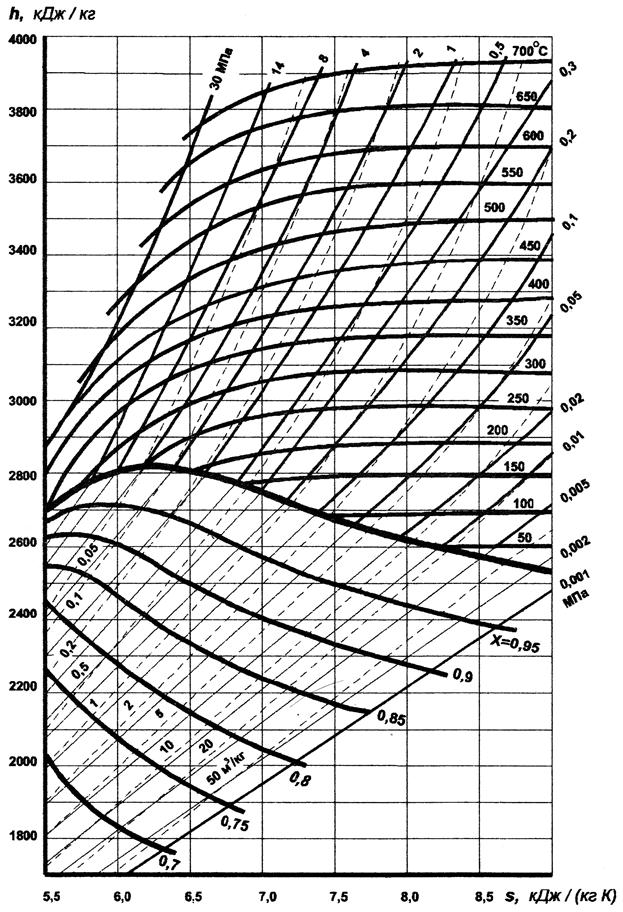

Рис. 13.3 – hs – диаграмма процесса парообразования

Перегретый пар имеет более высокую температуру по сравнению с температурой U сухого насыщенного пара того же давления. Следовательно, в отличие от насыщенного пара перегретый пар определенного давления может иметь различные температуры. Для характеристики состояния перегретого пара необходимо знать два его параметра, например давление и температуру. Разность температур перегретого и насыщенного пара того же давления t – tн называют перегревом пара.

Весьма важным в теплотехнических расчетах является определение количества теплоты, затрачиваемой на отдельные стадии процесса парообразования и изменения внутренней энергии.

Количество теплоты, затраченной для подогрева жидкости от 0 С до температуры кипения при постоянном давлении, называют теплотой жидкости. Ее можно определить как разность энтальпий жидкости в состоянии кипения и жидкости при том же давлении и 0° С, т.е.

а так как

Значения внутренней энергии жидкости можно вычислить из общей зависимости h = u + pv.

а так как величина рv’ мала, то при невысоких давлениях можно принимать

т.е. внутренняя энергия жидкости равна энтальпии жидкости. Значения h’, а следовательно, и u’ приводятся в таблицах насыщенного пара.

Количество теплоты, необходимое для перевода 1 кг кипящей жидкости в сухой насыщенный пар при постоянном давлении, называют теплотой парообразования и обозначают буквой r. Это количество теплоты расходуется на изменение внутренней энергии, связанное с преодолением сил сцепления d между молекулами жидкости, и на работу расширения (ф).

Величину d называют внутренней теплотой парообразования, а величину ф – внешней теплотой парообразования. Очевидно,

ф = р

Значения г приводятся в таблицах сухого насыщенного пара. Энтальпия h » сухого насыщенного пара определяется по формуле

а изменение внутренней энергии при получении сухого насыщенного пара из 1 кг жидкости при 0 °С – из выражения:

Для влажного насыщенного пара имеем следующие соотношения:

где hx – энтальпия влажного насыщенного пара;

ux – внутренняя энергия влажного насыщенного пара. Количество теплоты, необходимое для перевода 1 кг сухого насыщенного пара в перегретый при постоянном давлении, называется теплотой перегрева. Очевидно,

где

В результате тщательных исследований установлено, что теплоемкости cp перегретых паров зависят от температуры и давления.

Однако пользоваться этой зависимостью неудобно. Расчеты существенно упрощаются тем, что в таблицах водяного пара приводятся значения энтальпии перегретого пара h(i). Поэтому теплота перегрева может быть найдена из выражения:

Энтропия водяного паря отсчитывается от условного нуля, в качестве которого принимают энтропию воды при 0,01 0 С и при давлении насыщения, соответствующем этой температуре, т.е. при давлении 611 Па.

Энтропия жидкости s’ определяется из выражения

где с – теплоемкость воды, а

Значение теплоемкости для воды с достаточной точностью можно принять равным 4,19 кДж/(кг · К). Следовательно,

Если жидкость нагревается не до температуры кипения, а до произвольной температуры Т, то под Тн в формуле следует понимать эту произвольную температуру.

Энтропия сухого насыщенного пара s» определяется из уравнения

где r – теплота парообразования.

Энтропия влажного насыщенного пара

где х – степень сухости пара.

Энтропии s’ и s» приведены в таблицах насыщенного пара, а r/Тн можно получить из этих же таблиц как разность s»–s’.

Энтропия перегретого пара может быть найдена из уравнения

Значения s приводятся в таблице перегретого пара.

Источник статьи: http://studopedia.ru/3_1653_parametri-sostoyaniya-zhidkosti-i-para.html

1. Общие положения

1.1. Рекомендация охватывает измерения (определения) величин, которые являются исходными для осуществления учета тепловой энергии и теплоносителя при взаиморасчетах энергоснабжающей организации с потребителем.

1.2. При измерении тепловой энергии применяют косвенные измерения, при которых тепловую энергию определяют на основании из мерений расхода (массового или объемного) или количества (массы или объема) теплоносителя, температуры и (или) давления теплоносителя.

Измерение тепловой энергии может осуществляться с учетом или без учета тепловой энергии холодной воды.

1.3. При измерении тепловой энергии и количества теплоносителя применяют регламентированные в нормативно-технических документах (НТД) методы измерений расхода, количества, температуры и давления теплоносителя.

2. Уравнения измерений

2.1. Приведенные уравнения являются исходными для разработки алгоритмов измерений, применяемых в средствах измерений, методиках выполнения измерений и схемах узлов учета тепловой энергии. Отклонение от указанных уравнений обуславливает методическую погрешность, которую необходимо оценивать при утверждении типа средств измерений тепловой энергии, аттестации конкретных методик выполнения измерений и проектировании узлов учета тепловой энергии.

2.2. Тепловую энергию Q на источнике тепловой энергии по каждому выводу (двухтрубной магистрали) определяют по формуле:

где Q — выражена в МДж;

m 1 и m 2 — массовый расход теплоносителя, соответственно, в паропроводе и конденсатопроводе, т/ч;

h 1 , h 2 и hhv — энтальпия теплоносителя, соответственно, в паропроводе, конденсатопроводе и трубопроводе холодной воды, кДж/кг;

t 0 и t 1 — моменты времени, соответствующие началу ( t 0 ) и окончанию ( t 1 ) интервала времени измерения тепловой энергии, ч.

Энтальпию h = f ( t , P ) теплоносителя определяют по НТД, указанным в п. 1.4 настоящей рекомендации, в соответствии с температурой t и давлением Р теплоносителя. Энтальпию насыщенного водяного пара определяют по уравнениям, приведенным в справочном приложении.

2.3. Тепловую энергию на источнике тепловой энергии, имеющем несколько паропроводов и конденсатопроводов и несколько трубопроводов холодной воды, определяют по формуле ( 2.1 ), заменив интегралы на соответствующие суммы интегралов. Суммирование интегралов проводят по всем одноименным трубопроводам.

2.4. Тепловую энергию Q у потребителя по каждому вводу (двухтрубной магистрали) определяют по формуле:

где hhv — энтальпия холодной воды на источнике тепловой энергии;

остальные обозначения те же, что в п. 2.2 , но для теплопотребляющей установки потребителя.

2.5. Тепловую энергию, содержащуюся в теплоносителе, прошедшем по любому единичному (одному) трубопроводу или однотрубной системе, Qed , определяют по формуле

где med и hhv — соответственно, массовый расход и энтальпия теплоносителя в любом единичном (одном) трубопроводе, независимо от его назначения;

hhv — энтальпия холодной воды на источнике тепловой энергии.

2.6. По формуле ( 2.1 . 2.3 ) измеряют величины Q , Qed с вычитанием из них тепловой энергии холодной воды, представленной интегралами, содержащими сомножитель hhv , при условии, что расход холодной воды равен разности расходов ( m 1 — m 2 ).

При этом в формулах ( 2.2 ; 2.3 ) hhv может быть определена по принятой в установленном порядке температуре холодной воды thvp при условии оценки погрешности, обусловленной отклонением принятой температуры thvp от действительной температуры холодной воды thv .

При измерении величин Q и Qed без исключения из них тепловой энергии холодной воды, указанные величины следует определять по формулам ( 2.1 . 2.3 ), опуская интегралы, в подинтегральное выражение которых входит сомножитель hhv .

В последнем случае уменьшается погрешность измерений тепловой энергии за счет исключения погрешности измерений тепловой энергии холодной воды и такие измерения являются предпочтительными. В этом случае, при необходимости учета тепловой энергии холодной воды, она может быть определена отдельно, например, как произведение принятого в установленном порядке среднего значения энтальпии холодной воды на источнике тепловой энергии, на массу отобранного из системы пара и конденсата. При этом должна быть оценена погрешность определения тепловой энергии холодной воды.

2.7. Количество теплоносителя (на источнике тепловой энергии и у потребителя) определяют по следующим формулам:

масса теплоносителя, прошедшая по любому единичному трубопроводу, Med

масса теплоносителя, отобранного из тепловой сети или от источника тепловой энергии (невозвращенного на источник тепловой энергии или в тепловую сеть), Мо t

где m 1 и m 2 — массовый расход теплоносителя, соответственно, в паропроводе и конденсатопроводе на источнике тепловой энергии или у потребителя, т/ч.

2.8. В случае измерения объемного расхода q массовый расход m определяют по формуле

m = 10 -3 × q × r , (2.6)

где r — плотность теплоносителя, кг/м 3 ;

q — объемный расход теплоносителя, м 3 /ч.

Плотность r теплоносителя определяют по НТД, указанным в п. 1.4 настоящей рекомендации, в соответствии с температурой и давлением теплоносителя.

2.9. В случае, когда по конденсатопроводу производится возврат конденсата в прерывистом режиме, измерения количества конденсата и тепловой энергии, содержащейся в конденсате, прошедшем по конденсатопроводу, можно проводить только в интервалах времени прохождения конденсата по конденсатопроводу, тогда интегралы, содержащие члены m 2 h 2 , представляют в виде суммы интегралов, например

где t k 0 и tk 1 — моменты времени, соответствующие началу ( t k 0 ) и окончанию ( tk 1 ) k -го интервала времени, в течение которого происходит возврат конденсата по конденсатопроводу, находящегося в интервале времени t 1 — t 0 , ч;

N — количество интервалов, во время которых происходит возврат конденсата по конденсатопроводу.

2.10. При оценивании погрешности измерений тепловой энергии составляющие погрешности должны быть представлены с учетом влияния измеряемых (определяемых) расхода, температуры, давления, энтальпии, плотности теплоносителя на результат измерений тепловой энергии.

2.11. При реализации уравнений измерений (в средствах измерений, методиках выполнения измерений и схемах узлов учета тепловой энергии и теплоносителя) их, как правило, преобразовывают в соответствии с правилами математики, энтальпию h и плотность r определяют по соответствующим уравнениям, а интегралы заменяют на суммы.

Энтальпию h и плотность r теплоносителя определяют по уравнениям, приведенным в справочном приложении. Допускается в обоснованных случаях определять энтальпию h и плотность r теплоносителя по другим уравнениям, утвержденным в установленном порядке, имеющим оценки погрешности по сравнению с данными ГСССД.

Интегралы заменяют на соответствующие суммы, например

где Qi — тепловая энергия, соответствующая i -му интервалу времени;

Gi — значение массы теплоносителя, прошедшей через трубопровод в течение i -г o интервала времени;

hi — энтальпия теплоносителя, соответствующая i -му интервалу времени;

n — количество интервалов времени, соответствующее времени измерения тепловой энергии от t 0 до t 1 .

В этих случаях оценивают погрешность от замены интеграла на соответствующую сумму.

2.12. Вопрос о существенности оцениваемых погрешностей рассматривается при утверждении типа средства измерений, аттестации методики выполнения измерений, проектировании схем узлов учета тепловой энергии.

Приложение

УРАВНЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ И ЭНТАЛЬПИИ ВОДЯНОГО ПАРА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В настоящем приложении приведены уравнения определения плотности (кг/м 3 ) и энтальпии (кДж/кг) перегретого водяного пара по исходным значениям температуры и абсолютного давления, насыщенного водяного пара по исходным значениям температуры и степени сухости, а также уравнение, связывающее однозначно температуру и абсолютное давление насыщения водяного пара. При этом под степенью сухости понимается отношение массы газовой фазы к общей массе насыщенного пара. Таким образом, насыщенный пар принимается сухим при степени сухости, равной 1, и влажным при степени сухости, меньшей 1.

1.2. Уравнения разработаны по заданию АОЗТ «НПФ ЛОГИКА» во Всероссийском научно-исследовательском центре по сертификации данных сырья, материалов и веществ (ВНИЦ СМВ) Государственной службы стандартных справочных данных (ГСССД) Госстандарта РФ.

1.3. Для перегретого пара уравнения справедливы в диапазоне температуры от 100 до 600 ° С и абсолютного давления от 0,05 до 30,0 МПа, но при значениях абсолютного давления, меньших значений давления насыщения; для насыщенного — в диапазоне температуры от 100 до 300 ° С и степени сухости от 0,7 до 1.

1.4. Оценка погрешности уравнений приведена относительно данных ГСССД 98-86 для всего диапазона измерений температуры и абсолютного давления.

2. УРАВНЕНИЯ ПЕРЕГРЕТОГО ВОДЯНОГО ПАРА

2.1. Плотность перегретого водяного пара определяют по формуле:

где r — плотность перегретого водяного пара, кг/м 3 ;

t — приведенная температура, равная: t = ( t + 273,15) / 647,14;

p — приведенное давление, равное: p = Р / 22,064;

Z — коэффициент сжимаемости перегретого водяного пара, равный:

t — температура, ° С;

Р — абсолютное давление, МПа.

Среднеквадратическая оценка относительной погрешности s на диапазоне определенной плотности r перегретого водяного пара не выходит за пределы: ± 0,02 %.

Максимальное значение относительной погрешности d на диапазоне определений плотности r перегретого водяного пара не выходит за пределы: ± 0,10 %.

2.2. Энтальпию перегретого водяного пара определяют по формуле:

где h — энтальпия перегретого водяного пара, кДж/кг;

t — приведенная температура, равная t = (1 + 273,15) / 647,14;

t — температура, ° С;

p — приведенное давление, равное: p = Р / 22,064;

Р — абсолютное давление, МПа.

Среднеквадратическая оценка относительной погрешности s на диапазоне определений энтальпии h перегретого водяного пара не выходит за пределы: ± 0,02 %.

Максимальное значение относительной погрешности d на диапазоне определений энтальпии h перегретого водяного пара не выходит за пределы: ± 0,09 %.

3. УРАВНЕНИЯ НАСЫЩЕННОГО ВОДЯНОГО ПАРА.

3.1. Плотность насыщенного водяного пара определяют по формуле:

где r — плотность насыщенного водяного пара, кг/м 3 ;

r 1 — плотность жидкой фазы насыщенного водяного пара, кг/м 3 , равная:

r 2 — плотность газовой фазы насыщенного водяного пара, кг/м 3 , равная:

X — степень сухости насыщенного водяного пара, кг/кг;

x — переменная, равная: x = 1 — t ;

ехр — функция е в степени, где е — основание натурального логарифма;

t — приведенная температура, равная t = ( t + 273,15) / 647,14;

t — температура, ° С.

Среднеквадратическая оценка относительной погрешности s на диапазоне определений плотности r насыщенного водяного пара не выходит за пределы: ± 0,05 %.

Максимальное значение относительной погрешности d на диапазоне определений плотности r насыщенного водяного пара не выходит за пределы: ± 0,10 %.

3.2. Энтальпию насыщенного водяного пара определяют по формуле:

где h — энтальпия насыщенного водяного пара, кДж/кг;

h 1 — энтальпия жидкой фазы насыщенного водяного пара, кДж/кг, равная:

h 2 — энтальпия газовой фазы насыщенного водяного пара, кДж/кг, равная:

X — степень сухости насыщенного водяного пара, кг/кг;

t — приведенная температура, равная t = ( t + 273,15) / 647,14;

t — температура, ° С.

Среднеквадратическая оценка относительной погрешности s на диапазоне определений энтальпии h насыщенного водяного пара не выходит за пределы: ± 0,015 %.

Максимальное значение относительной погрешности d на диапазоне определений энтальпии h насыщенного водяного пара не выходит за пределы: ± 0,03 %.

4. УРАВНЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ НАСЫЩЕННОГО ВОДЯНОГО ПАРА

4.1. Абсолютное давление насыщенного водяного пара определяют по формуле:

PS — абсолютное давление насыщения водяного пара, МПа;

ехр — функция е в степени, где е — основание натурального логарифма;

x — переменная, равная x = 1 — t s ;

t s — приведенная температура насыщения водяного пара, равная:

t s = ( ts + 273,15) / 647,14;

ts — температура насыщения водяного пара, ° С.

Источник статьи: http://docload.ru/Basesdoc/11/11571/index.htm