- Римские бани

- Архитектура римских бань

- Древние бани – особенности структуры

- Древние римские бани — термальные практики

- Игры в римских банях

- Как правильно принимать римскую баню

- Древнеримские бани-термы: чем они интересны

- Происхождение терм

- Особенности древнеримских терм

- Система отопления

- Устройство и дизайн

- Римская баня: польза в лечении и косметологии

- Что такое римская баня?

- Лечебный эффект римских бань

- Римская баня в косметологии

- Правила посещения

- Жизнь древнего Рима.

Римские бани

Общественные бани в Риме: архитектура и особенности римских бань, процедуры и традиции, отдых и гидротерапия, посетители

Среди самых популярных и посещаемых римлянами мест были монументальные общественные здания санитарного назначения. Римские бани предназначались не только для совершения водных процедур, но и являлись главным инструментом социализации. Римляне часто посещали термы для того, чтобы пообщаться, приобрести новые знакомства, позаниматься спортом, решить какие-либо вопросы и просто развлечься в приятной атмосфере.

Со второго века до нашей эры древние бани в Риме становились все более важными в жизни граждан и представляли собой одно из главных мест встречи во времена Империи. Такой успех общественных бань был обусловлен тем, что к ним имели доступ абсолютно все слои населения. К тому же, посещение бань в древние времена являлось совершенно бесплатным.

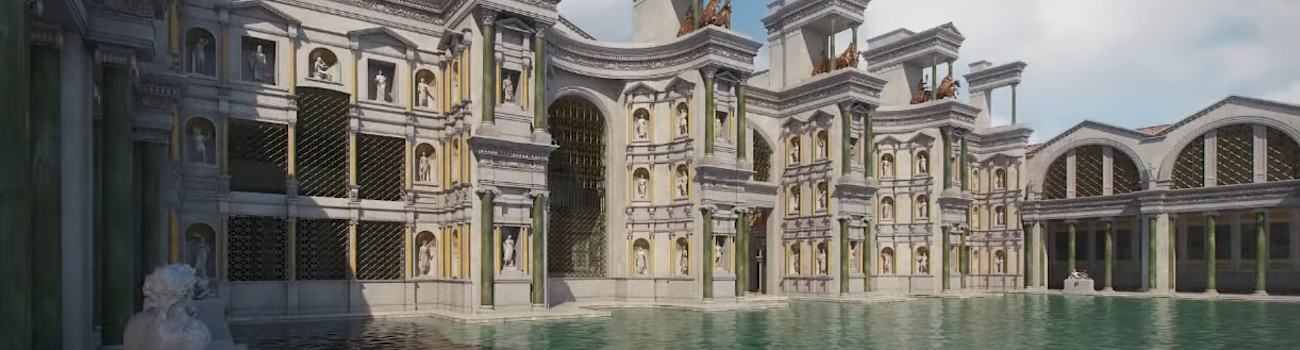

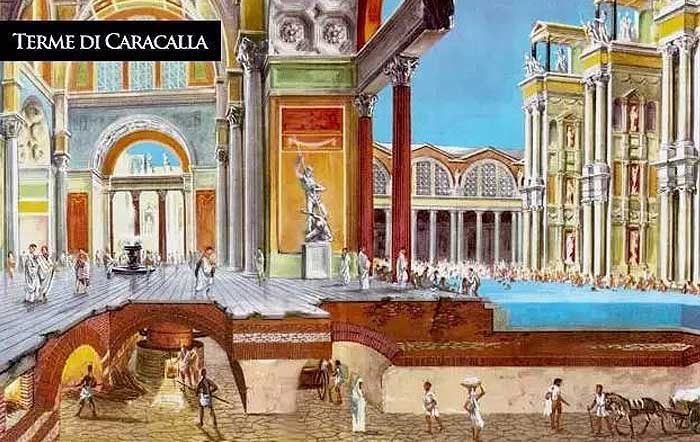

Ценнейшим примером архитектуры римских бань, сохранившихся в Риме в относительно неплохом состоянии, является термальный комплекс, построенный императором Каракаллой во втором десятилетии III века, а также грандиозные термы Диоклетиана, возведенные начале IV века. Оба термальных комплекса поражают своими размерами: первые занимали площадь порядка 11 гектар, вторые – около 16! На территории располагались купальные залы, где находились ванны с водой разной температуры, спортивные площадки и помещения различного предназначения: для массажных процедур, для игры в мяч, борьбы, здания библиотеки и даже языческие святилища. Римские бани были похожи на целые города, где каждый мог найти себе занятие по душе.

Архитектура римских бань

Архитектурное совершенство, достигнутое в строительстве римских термальных сооружений, подтверждается тем фактом, что их модель была многократно воспроизведена при возведении терм даже в самых отдаленных регионах Империи: симметричная планиметрия и соблюдение последовательности расположения тех или иных помещений стала отправной точной в проектировании новых купальных заведений.

Сохранившиеся руины римских бань, в частности остатки комплексов терм Каракаллы и терм Диоклетиана, а также художественные репродукции и некоторые письменные свидетельства, позволяют восстановить планиметрию древних бань и познакомиться с их конструктивными особенностями.

Внушительные размеры античных оздоровительных центров, монументальность их интерьеров и богатство внутренней отделки, резко контрастировало с экстерьером древних бань, отличавшимся незаурядной простотой и отсутствием фасадов как таковых. Внутри же эти грандиозные комплексы представляли собой гениальную архитектурно-технологическую структуру, демонстрирующую высокую изобретательность, опыт архитекторов и инженеров того времени.

Древние бани – особенности структуры

Типичная структура древних римских бань предполагала последовательное расположение купальных комнат. Прежде чем попасть в термальный комплекс, необходимо было пройти apodyterium – помещение, использовавшееся в качестве раздевалки. В нем располагались каменные лавки, а в стенах – специальные ниши, где можно было оставить личные вещи.

За раздевалкой следовали комнаты с влажным прогретым воздухом, предназначавшиеся для подготовки отдыхающих к дальнейшим процедурам.

После этого, купальщики попадали в calidarium (от латинского calidus — «горячий») – зал для принятия горячих ванн. Помещение могло иметь круглую или прямоугольную форму. Ванны, как правило, устанавливались по его периметру. В некоторых термах калидариум имел одну большую ванну в центральной части помещения. Пол и стены прогревались с помощью уникальной системы парового отопления – гипокауста.

Воздух в калидариуме был горячим и влажным. Само помещение располагалось в южной или юго-западной части комплекса, что позволяло дополнительно использовать для прогрева помещения и солнечное тепло. Какова была температура в калидариуме точно неизвестно, однако по предположениям исследователей, скорей всего не превышала 50-55 °C.

Следующее за калидариумом помещение называлось tepidarium (от латинского tepidus- «теплый»). Этот зал был меньше предыдущего, в нем располагались ванны с теплой водой, и поддерживалась средняя температура воздуха. Тепидариум предназначался для постепенного охлаждения тела и его подготовки для последующих водных процедур. После тепидариума следовал frigidarium (от латинского frigídus — «холодный»), оборудованный небольшими ваннами с холодной водой. Этот зал выходил к широкому плавательному бассейну – natatio – заключительному пункту купального цикла.

После этого посетители римских бань переходили к помещениям, располагавшимся по бокам от центральной оси термального комплекса. Среди них главную роль играли спортивные залы: большие дворы, предназначавшиеся для физической активности. Кроме этого, римляне уделяли большое внимание всевозможным процедурам по уходу за телом. В термах располагались массажные комнаты и помещения для помазания маслами.

Помимо вышеперечисленных залов, в структуру термального комплекса входили залы для размышлений, бесед и отдыха. Практически при каждом оздоровительном центре находилась библиотека.

На территории таких грандиозных комплексов, как Термы Каракаллы или Домициана, можно было увидеть небольшие театры, торговые лавки, сады с фонтанами и аллеями, монументальные скульптуры и многое другое.

Древние римские бани — термальные практики

Главной особенностью римских бань было объединение купаний и физической активности. Именно эти составляющие в древние времена считались залогом крепкого здоровья. В основе термальных процедур лежало чередование тепла и холода: подвергая тело изменениям температуры, стимулировалась циркуляция крови, что способствовало возобновлению организма. Особенно хорошо такая терапия действовала после обильного потоотделения, именно поэтому физическая активность была тесно связана с гидротерапией.

Архитектура римских бань прекрасно соответствовала потребности объединить термопроцедуры и спортивные упражнение, позволяя посетителю комбинировать по своему усмотрению необходимые виды деятельности для достижения наилучшего результата.

Игры в римских банях

Лучшим началом термальной практики, исходя из рекомендаций врачей того времени, было посещение спортивного зала для занятий физическими упражнениями и потения. После этого, можно было приступать к гидротерапии. Для спортивных занятий отводились довольно большие площади, что позволяло посетителям заниматься различными дисциплинами. Одной из самых сложных, несомненно, была борьба. Соревнующиеся натирали себя маслами, что доставляло противнику в схватке массу неудобств.

Более простыми с физической точки зрения были игры в мяч, которых существовало несколько видов: одни предполагали использование мячей, наполненных песком, другие – мячей с пухом. Кроме этого, в спортивных залах римляне устраивали соревнования по кулачным боям, поднятию грузов и др. Женщины любили заниматься играми, основанными на беге.

Расположенный в одном из районов Вечного города с огромной концентрацией исторических достопримечательностей, филиал Национального музея Рима Крипта Бальби является, пожалуй, наиболее малоизвестным и.

Источник статьи: http://39rim.ru/rimskie-bani-struktura-i-sotsialnaya-znachimost.html

Как правильно принимать римскую баню

Древнеримские бани-термы: чем они интересны

Несмотря на то что свои национальные, иногда весьма колоритные бани имели разные народы, нашим современникам более всего известны древнеримские термы. Они даже считаются чем-то совершенно уникальным в истории «банной культуры». Так ли это, и что особенного в римских банях?

Происхождение терм

Интересно, что хотя термы и считаются древнеримским, появились они в Римской империи сравнительно поздно, а родом эти бани из античной Греции. Даже слово «термы» древнегреческое и переводится как «горячий», «жаркий». В Греции такие бани сооружались при гимнасиях – спортивных школах, были также и частные.

Римляне бани называли balnea – «место для купания». Первые же термы по греческому образцу построил в Риме император Агриппа в начале I века до н. э., и он же сделал их общественными, и что удивительно, совершено бесплатными. Это был своеобразный подарок императора народу Рима.

И остальные бани, которые возводили преемники Агриппы, несмотря на сложность постройки, технического оснащения и дорогое украшение, тоже были бесплатные. Надо думать, императорам и их наместникам в провинции термы обходились недёшево. Но никому не хотелось выглядеть более бедным или прижимистым, чем предшественники. На строительство и отделку денег не жалели.

Причём с размахом и роскошью возводились термы не только в Риме, но и в отдалённых провинциях Римской империи, например, до наших дней сохранились величественные, напоминающие храмы развалины, терм в Тунисе, в Англии (в Бате), в германском городе Трире и т. д.

Особенности древнеримских терм

Эти роскошные бани, в которых мылись и аристократы, и чернь, поражают техническими и архитектурными решениями, колоссальностью и богатым декором.

Система отопления

Раз термы, значит, они должны быть,как минимум тёплыми. Некоторые из них строились рядом с термальными источниками, но это, скорее, исключения. В большинстве случаев для отопления использовалась обычная дровяная печь. Она нагревала воду и воздух, которые по специальным трубам поступали в разные помещения бани. Трубы эти проходили под полом и в стенах, тем самым нагревая довольно обширные залы терм.

Из труб в бассейны поступала тёплая вода, а горячий воздух – в специальное помещение с сухим тёплом – тепидарий и в горячую парную – кальдарий. После горячих процедур распаренные римляне могли окунуться в бассейны с тёплой или прохладной водой.

Средняя температура в термах была сравнительно невысокой – не выше 40°С, поэтому в бане было комфортно, и горожане проводили в ней много времени, иногда целый день, переходя из одного зала в другой, отдыхая в прохладных комнатах на каменных скамьях. Здесь они могли купить у разносчиков вино и фрукты, пообщаться, узнать последние новости.

Устройство и дизайн

Древнеримские термы – это большие по площади и богато украшенные сооружения. Наряду с залами для согревания и парной, а также несколькими бассейнами с тёплой и холодной водой, в бане имелось место для занятий спортом (палестра) и специальное помещение для массажа и натирания маслами (айлептерий). Имелась также комната для раздевания, где служитель следил за сохранностью одежды. Воровство, конечно, было, но в этом случае пострадавший получал компенсацию из императорской казны.

Особое значение придавалось украшению терм. Они напоминали храм – то же обилие колонн и портиков, разноцветная мозаика и мраморные скульптуры. Сейчас воссоздают интерьер, внутреннюю отделку и украшение помещений древнеримских бань, и эти реконструкции поражают воображение.

Красиво, удобно, изысканно и бесплатно. Недаром же термы считались не просто местом для мытья, а частью культурной жизни римлян, которые нередко в таких банях не только отдыхали и оздоравливались, но и решали серьёзные деловые вопросы.

Впрочем, вся эта изысканная роскошь доступна была только свободным гражданам Рима. А рабы вполне могли и в речке или канале помыться.

Римская баня: польза в лечении и косметологии

Современная римская баня – парильная комната с подогреваемыми мраморными лежаками и полом. Все это отделано натуральным мрамором и оформлено мозаичным узором. В настоящей бане обязательно предусматривается фонтан с термальной водой. Римская баня отличается очень высоким уровнем влаги, и относительно низкой температурой. Ее посещение оказывает не только лечебный эффект, но и полезно в косметологии.

Что такое римская баня?

Римская баня – это особое помещение, которое имеет особую систему обогрева. Обогревается помещение сухим горячим воздухом, температура которого в тепидарии в пределах 45 градусов, а в лаконикуме в пределах 65 градусов. Обе комнаты оборудованы лавками, который размещаются на разной высоте.

Охлаждение посетителей происходит в специальных бассейнах с разной температурой воды. Особенностью такой бани является то, что она всегда изготавливается только з натурального камня. Это может быть не только мрамор, но и гранит.

Для поддержания нужной температуры, уровня влажности используется особая термальная вода. Она подается в термы по трубам. Температура в бассейнах также поддерживается за счет полезной термальной воды.

Под полом римской бани располагаются печи и котлы с водой. Пар в парную подводится по трубам. Еще одна отличительная особенность римских бань – это неимоверно высокий уровень влаги. Но температура воздуха при этом по сравнению с другими видами бань – низкая.

Лечебный эффект римских бань

Сеансы посещения римских бань помогают справиться с большим количеством заболеваний. Такой вид бань оказывает следующее воздействие на организм:

Это далеко не все полезные свойства римской бани. Но получить желаемый результат возможно только при правильном посещении.

Римская баня в косметологии

Косметологи всех салонов рекомендуют посещать именно римскую баню, так как она оказывает ценнейший эффект. При помощи высокой температуры поры эпидермиса открываются, благодаря чему происходит очищение тела от жировых скоплений, пота и грязи. Также процедуры помогают избавиться от токсинов, вредного холестерина и шлаков. Это оказывает благоприятное воздействие на кожные покровы.

После сеансов тон кожи выравнивается, приобретает здоровый внешний вид. Она становится нежной и бархатистой. Кожа лица избавляется от жирного блеска, и даже некоторых видов прыщей. Косметологи рекомендуют во время сеансов делать маски и пилинги.

Римская баня рекомендована косметологами, как хороший безопасный метод борьбы с лишними килограммами. Но самое главное – не переусердствовать. Процедуры выводят из организма лишние соли, шлаки и воду, нормализуя обменные процессы.

Правила посещения

Перед тем как отправиться в баню, стоит изучить правила ее посещения. Только в этом случае можно получить желаемый лечебный эффект. Главныесоветы относительно пребывания в парной:

В парной отдыхающие располагаются на мраморных лежаках. Во время процедур стоит делать разные процедуры, наносить маски, делать массаж. Это лишь усилит эффект от сеансов. Также потребуется употреблять как можно больше жидкости. Лучше всего отдавать предпочтение травяным чаям.

Источник статьи: http://dom-srub-banya.ru/kak-pravilno-prinimat-rimskuyu-banyu/

Жизнь древнего Рима.

Восторгаться добрым старым временем было модой у писателей-моралистов I в. н. э. Сенека и Плиний Старший перекликаются здесь друг с другом; Горацию часто приходила охота почитать нравоучения своим современникам; Ювенал использовал жизнь предков как своего рода склад оружия, неисчерпаемый запас которого давал богатые возможности избивать потомков. Во всем этом была и поза, и риторика, и трафарет, но был и подлинный восторг перед суровой и строгой простотой старинного быта, и подлинное возмущение современной роскошью и распущенностью. Моралиста умиляла эта простота; литературная выучка и художественный такт подсказывали, что эта простота окажется великолепным фоном, на котором прихотливая роскошь потомков выступит в очертаниях особенно неприглядных. Накладывать этот фон можно было по множеству поводов; очень выгодной темой были « бани и мытье прежде и теперь » . Сенека не преминул ее разработать. Со ссылкой на тех, кто « рассказал о нравах древнего Рима » (вероятно, имеется в виду Варрон), он указал, что, в противоположность нынешним, у людей старого века не принято было ходить каждый день в баню; ежедневно мыли только руки и ноги, потому что « на них оседала грязь от работы » ; « целиком мылись только по нундинам » .

Вряд ли было на самом деле так. Трудно представить себе, чтобы человек, проработавший в поле целый день или проведший его в грязи и духоте римских улиц, взмокший от пота, в шерстяной рубахе, которая, несомненно, « кусалась » , потому что шерсть была домашней грубой выделки, не испытывал ежедневно потребности вымыться с головы до ног. Если поблизости не оказывалось с. 133 ни реки, ни озера (к услугам обитателей Рима был Тибр), то каждому было доступно облиться холодной водой или пополоскаться в широком ушате. Слова Сенеки надо понимать так, что баню топили только раз в неделю. Обычай этот сохранился и в I в. н. э., но только для рабов (Col. I. 6. 20).

Щепетильное чувство пристойности, характерное для древнего римлянина, не допускало, чтобы отец мылся вместе со взрослым сыном или тесть с зятем. Старшее поколение должно было появляться на люди вообще, а на глаза молодежи особенно в благообразии безукоризненном. Нагота всегда несколько коробила римлян, и окончательно разбить это предубеждение « сурового победителя » плененной Греции не удалось. Люди состоятельные неизменно обзаводились собственной баней в своем поместье, а иногда и в городском особняке, маленькой, где одновременно мыться мог только один человек; она состояла обычно из двух тесных комнаток: теплого предбанника и жарко натопленного помещения для мытья. Сенека оставил описание такой старинной баньки, которую выстроил у себя в Литерне Сципион Африканский. Была она тесной, темноватой ( « предки наши считали, что жарко бывает только в темной бане » ), с окнами, похожими скорее на щели, и топкой по-черному. Не все, однако, могут иметь собственную, хотя бы и крохотную, баню, и в Риме уже с III в. до н. э. появляются бани общественные, тоже « темные и просто оштукатуренные » . Они находились в ведении эдилов, державших над ними санитарный надзор; « требовали чистоты и температуры полезной и здоровой » . Сенека умилялся при мысли, что « в этих местах, широко открытых народу » , Катон, Фабий Максим, члены семьи Корнелиев своей рукой мерили, достаточно ли нагрета вода (epist. 86. 4— 10). В Риме к концу I в. до н. э. насчитывалось 170 общественных бань; одни из них принадлежали городу, другие — частным владельцам. Цицерон неоднократно упоминает последние (pro Coel. 25. 62; pro Rose. Amer. 7. 18; pro Cluent. 51. 141); у Марциала рассеяны воспоминания о « Грилловой мурье » (Грилл был хозяином плохой бани) и « Эолии » Лупа, получившей наименование острова, где жил царь ветров, вероятно, в насмешку — за ее сквозняки (I. 59. 3; II. 14. 11— 12). В IV в. н. э. в Риме имелось около тысячи бань; в среднем на каждый район их приходилось от 60 до 80 1 . Без общественных бань нельзя представить себе самого захолустного италийского с. 134 городка; их строят даже в селениях. Плиний пишет, что под Лаврентом, в деревне, соседней с его усадьбой, было три бани и, видимо, настолько хороших, что Плиний, избалованный роскошью собственных банных помещений, не брезговал этими деревенскими банями, — « когда внезапно приедешь, задержишься ненадолго и увидишь, что свою баню топить не стоит » (epist. II. 17. 26). Человек, искавший популярности среди своих земляков или одержимый той любовью к своему городу, которая так характерна для древнего италийца, поправляет на свои средства обветшавшую баню или дарит сограждан правом на вечные времена бесплатно ею пользоваться. Агриппа в бытность свою эдилом (33 г. до н. э.) предоставил всему населению Рима даровое посещение бань в течение года, уплатив из собственных средств годовой доход, который рассчитывали получить от бань их владельцы или арендаторы (город обычно сдавал выстроенные им бани в аренду). В Ланувии два отпущенника в благодарность за честь избрания их в севиры « отремонтировали раздевальню, в которой по причине ветхости обвалилась штукатурка, устроили новый бассейн, поставили новый бронзовый таз (labrum) с тремя трубами в виде корабельных носов, из которых била вода » (CIL. XIV. 2119). Марк Валерий, высший магистрат Ланувия, на свои средства поправляет мужские и женские бани, которыми пользовались, видимо, жители пяти кварталов, ближайших к этим баням (CIL. XIV. 2121). В Пренесте Аврунцей Котта « колонистам, жителям, гостям, приезжим и рабам их из своих средств предоставил навеки право бесплатно мыться » (CIL. XIV. 2978). В Бойонии Т. Авиазий, « желая сохранить имя своего сына » , завещает городу 4 млн. сестерций, доход с которых обеспечит « бесплатное мытье навеки мужчинам и детям обоего пола » (CIL. XI. 720). Надписей подобного содержания можно найти немало. Как дорожили люди своей баней, видно из одной трогательной надписи, которую жители какого-то « Лукрециева округа » , зависевшего от города Арелате (ныне Арль в Провансе), поставили в честь севира Корнелия Зосимы, поехавшего в Рим, чтобы « рассказать императору Антонину Пию об обиде нашей » . Зосима терпеливо жил в Риме, « излагал начальникам провинций обиду нашу » и восстановил бесплатный вход в баню, « которую отняли от нас и которой мы пользовались больше 40 лет » (CIL. XII. 594). Горячая благодарность, с какой люди откликаются на с. 135 предоставление им бесплатной бани, свидетельствует о том, что главными посетителями бань была беднота, для которой много значило сэкономить и несколько жалких грошей, взимаемых как плату за вход. В Риме эта плата равнялась одному квадранту, т. е. ¼ асса, что составляло в месяц при ежедневном посещении бани меньше двух сестерций. Плата не всюду, правда, была одинаковой: в маленьком шахтерском городке Випаске мужчины платили арендатору бани пол-асса, а женщины — целый асс. С маленьких детей, в Риме по крайней мере, платы не взималось вовсе.

Римляне строили бани всюду, где они селились или надолго останавливались. Развалины их находят во Франции и в Англии, по Рейну, Некару и Дунаю 2 , но наилучшее представление о римских банях дают хорошо сохранившиеся остатки помпейских бань. В этом маленьком городке было две городских бани (третью начали строить незадолго до катастрофы, и она осталась незаконченной). Одни расположены за Форумом к северу — их и называют Форумскими, по местоположению, или Малыми по сравнению с другими банями, которые получили от археологов название Стабиевых, потому что одной стороной выходили на улицу, шедшую по направлению к городу Стабиям. Стабиевы бани построили еще во II в. до н. э., в то время, когда Помпеи были самостоятельным самнитским городом; их ремонтировали и переделывали в годах I в. до н. э. и еще позднее, в императорское время. Строить Малые бани начали тогда же, когда приступили к первому ремонту Стабиевых, т. е. в первые годы существования римской колонии. Сохранилась надпись, в которой помпейские магистраты, дуумвир Цезий и эдилы Окций и Ниремий, сообщают, что бани эти сооружены по постановлению городского совета на городские средства, строились под их надзором, и они приняли постройку. В этих банях особенно ясно сказываются вкусы того времени и тех слоев римского общества, которые не очень соблазнялись греческими выдумками и больше придерживались доброй родной старины; с них поэтому мы и начнем.

Малые бани вместе с лавками и мастерскими, окружавшими их с двух, если не с трех, сторон, занимали целый квартал и состояли из двух отделений, мужского и женского, значительно меньшего. В мужское вели три входа: из одного попадали прямо в раздевальню; через два других можно было с двух противоположных улиц войти с. 136 в садик, примыкавший одной стороной к задней стене лавок и окруженный с двух сторон дорической колоннадой; с третьей находился криптопортик, сводчатый коридор с арочными окнами. В этот садик заходили посидеть, подождать, если в бане много людей, поговорить, пересказать городские новости и сплетни, выслушать к ним добавления и поправки, а главное — насладиться отдыхом, свободным временем, непритязательной болтовней. На садик смотрела закрытая с трех сторон беседка-экседра (4.75×5.9 м), которая по вечерам освещалась светильником, поставленным в нише тепидария так, что свет от него одновременно падал и в раздевальню, и в беседку, беседка непосредственно примыкала к раздевальне. В банях нашли больше тысячи светильников: очевидно, много людей мылось уже в сумерках 3 . Посидев, поговорив, посетители направлялись наконец через коридор, на сводчатом потолке которого разбросаны были по голубому фону золотые звезды, в раздевальню — аподитерий (от греческого apodyo — « снимаю » ). Это была длинная комната (11.5×6.8 м), свод которой (потолки во всех трех помещениях бани были сводчатыми) опирался на мощный карниз, украшенный пестрыми лепными грифами, амфорами и лирами; между ними вились прихотливые арабески. Стены были выкрашены желтой краской, потолок разделан белыми квадратами с красным бордюром, пол выложен грубой простой мозаикой. По стенам шли длинные скамейки с приступками; в стенах остались следы от деревянных костылей, на которых укреплены были полки, для складывания одежды. Аподитерий освещался окном (1 м шириной, 1.7 м высотой), проделанным под самым сводом в узкой стене комнаты; в него была вставлена бронзовая рама, застекленная толстым (13 мм толщиной) матовым стеклом и вращавшаяся на двух цапфах, вделанных вверху и внизу посередине оконного проема. Этот люнет был орнаментирован продуманно и прекрасно: мощные тритоны с большими сосудами на плечах, выполненные рельефом, а в оконной нише под самым окном — огромная маска Океана или какого-то речного божества. На аподитерий выходила маленькая комнатка, где, вероятно, хранилось масло для натирания, всякие банные принадлежности и сидел капсарий (от capsa — « большая коробка » ), раб-сторож, который за малое вознаграждение прятал у себя одежду и вещи посетителей: воровство в банях было явлением частым 4 .

с. 137 Из аподитерия можно было пройти или к холодному бассейну в фригидарий (frigidus — « холодный » ), или завернуть налево в тепидарий (tepidus — « теплый » ).

Фригидарий представлял собой помещение снаружи квадратное, а внутри круглое; диаметр этого круга 5.74 м, и площадь его увеличивалась четырьмя полукруглыми нишами высотой 2.2 м и диаметром 1.6 м. В этой круглой комнате был устроен бассейн диаметром 4.31 м (вверху); на полметра ниже пола вокруг него шла скамья шириной в 0.28 м, а пониже с одной стороны сделана еще ступенька, чтобы легче было спускаться в воду; бассейн неглубок — всего 1.3 м. Фригидарий этот целиком сохранился; не хватает только воды, которая когда-то била мощной струей из медной трубы, находившейся против входа (отверстие ее равно в диаметре 13 см) на высоте 1.2 м от пола. Пол, бассейн и скамья выложены белым мрамором. Окно проделано в куполе с таким расчетом, чтобы в помещение попадало как можно больше солнца. Купол, имеющий форму усеченного конуса, выкрашен голубой краской; стены расписаны по желтому фону зелеными растениями. Художник хотел, чтобы посетителям фригидария казалось, будто они моются под открытым небом. Надо сказать, что замысел этот был гораздо тоньше осуществлен в Стабиевых банях: стены прелестно расписаны деревьями и кустами, образующими густую чащу, в которой порхают птицы; из ваз в форме цветочных чашечек бьют фонтаны, и над всем расстилается голубое небо. Роспись эта, к сожалению, сильно повреждена.

Из аподитерия можно было пройти и прямо в тепидарий, большую прямоугольную комнату (10.4×5.6 м), где никогда не мылись, а только прогревались, иногда даже в одежде, подготовляясь таким образом к переходу в жаркую атмосферу кальдария. Здесь в стенах были проделаны ниши, куда складывали одежду; по краям перегородок между нишами стояли маленькие (0.61 м высотой) терракотовые фигурки обнаженных гигантов; на вытянутых мощных руках они держали тяжелый карниз сводчатого потолка. Потолок богато украшен лепной работой: белые рельефные фигуры, большие и малые (Ганимед, похищенный орлом, Амур с луком, Аполлон верхом на грифе, маленькие амуры, которые правят дельфинами, львы в квадратах, ромбах, кругах и многоугольниках по фиолетовому, белому и светло-голубому фону, над карнизом с. 138 переплет арабесок, белых на белом фоне). Стены выкрашены красной краской; свет падает через окно, такое же, как в аподитерии, и так же проделанное под самым сводом.

Обогревался тепидарий по-старинному: очень большой жаровней (2.12×0.77 м), которую подарил некий Нигидий Ваккула ( « коровка » ), украсивший переднюю стенку этого дара своим « гербом » — горельефом коровы. Дно этой жаровни представляло собой решетку из бронзовых полос; на нее клали кирпичи, засыпали их пемзой и только потом уже накладывали раскаленных углей (такое же отопление было первоначально и в Стабиевых банях).

Дверь из тепидария несколько наискосок от той, через которую входили из аподитерия, вела в кальдарий, самое жаркое помещение во всей бане (calidus — « горячий » ), где посетитель уже через несколько минут обливался потом. Помещение это, вытянутое в длину, как и тепидарий, значительно превосходило его размерами (16.25×5.35 м). С одной стороны оно заканчивалось глубокой, полукруглой нишей, где на толстой подставке из лавы в 1 м высотой стоял огромный, но неглубокий таз (labrum) диаметром почти 2½ м (именно такой таз поставили в Ланувии двое новых севиров). В него была проведена бронзовая труба, из которой бил фонтан. Под этим душем (вода, вероятно, была тепловатой) обмывались после мытья в горячей ванне, помещавшейся у противоположной стены и занимавшей почти весь этот конец кальдария (ванна эта называлась alveus или solium; тут она была белая мраморная, имела в длину 5.05 м, в ширину 1.59 м, но в глубину только 0.6 м). В ней свободно могло усесться человек десять; заднюю стенку ванны поставили с наклоном, чтобы к ней удобнее было прислониться. В нише над тазом пробито четыре окна: одно большое прямоугольное, под ним маленькое круглое и по сторонам его два небольших квадратных: строители бани позаботились о том, чтобы в этом жарком и душном помещении не застаивался пар и был доступ свежему воздуху.

Росписи в кальдарии не было: от влажного, насыщенного паром воздуха краски все равно скоро бы погибли. Только в куполе над тазом имелся рельефный орнамент: крылатые женщины парят в высоте. Зато очень остроумно устроен сводчатый потолок: от одного карниза до другого по всему своду шли поперечные желобки, которые подчеркивали и форму потолка и в то же время с. 139 образовывали ряд маленьких каналов, по которым стекала вода, образующаяся от осевшего пара. Обогревался кальдарий горячим воздухом, который шел по трубам, проложенным в стене; горячим воздухом прогревался и « висячий пол » .

Женское отделение устроено гораздо проще: отдельного фригидария нет; бассейн с холодной водой, значительно меньших размеров, чем в мужском отделении, находился в аподитерии, но зато горячим воздухом отапливался не только кальдарий, но и тепидарий. От мужского отделения женское было наглухо отделено; у него был свой дворик или садик, где на одной колонне стояли солнечные часы, а на другой, вероятно, какая-то статуя.

План Малых бань в той части, где находятся специально банные помещения, стандартный: в каждой общественной бане мы найдем аподитерий, фригидарий, тепидарий и кальдарий (иногда, как в женском отделении, для бассейна с холодной водой отводят место в аподитерии, а в маленьких домашних баньках обходятся и вовсе без него). В Стабиевых банях окажутся все эти три уже знакомые нам помещения, но окажется и нечто новое: обширная, почти 700 м 2 , обнесенная с трех сторон крытой колоннадой площадка — греческая палестра.

Самниты, бывшие хозяевами Помпей до самой Союзнической войны, усвоили многое от своих соседей-греков, культура которых широко разлилась по Кампании. От греков молодежь заимствовала любовь к гимнастическим упражнениям: палестра была данью греческим вкусам. Строители Малых бань обошлись без палестры, может быть, по соображениям топографическим (не хватало места) или чисто хозяйственным (городская касса сразу после войны вряд ли была полна), но очень вероятно, что действовала здесь и направленность « идеологическая » : победителям хотелось утвердить наперекор греческим обычаям образ жизни чисто римский. Римляне никогда не могли вполне отделаться от некоторого пренебрежения к гимнастике; юноша, упражнявшийся с гантелями, поступил бы, по мнению Марциала, гораздо разумнее, если бы вместо этого бессмысленного занятия вскопал виноградник (XIV. 49). И все-таки любовь к спорту завоевывала все более широкие круги, и начиная с I в. н. э. никакая баня, если у строителей хватает средств, не обходится без палестры; для нее отведено место во дворе недостроенных помпейских бань, она с. 140 есть и в частновладельческой помпейской бане, есть и в остийских банях, не говоря уже об императорских термах в Риме. По гигиеническим установкам того времени требовалось, как мы видели, хорошенько пропотеть перед баней, и лучшим средством для этого были игры и упражнения на палестре. Марциал перечислил их почти все (IV. 19; VII. 32): « учитель с расплющенными (от ударов) ушами » обучает молодежь « боксу » , юноши состязаются в беге и борьбе, фехтуют, учась на деревянном чурбане искусству метко наносить удары мечом, « выжимают тяжести » , составляют партии для игры в мяч. Римляне любили эту забаву, развлекались ею с детских лет и считали ее в числе средств, которыми « борются со старостью » (Pl. epist. III. 1. 8). Любителями мяча были Муций Сцевола, знаменитый юрист, Меценат и Цезарь (Cic. de or. 1. 217; Hor. sat. I. 5. 49; Macr. sat. II. 6. 5); Август довольно рано отказался от всяких физических упражнений, кроме игры в мяч (Suet. Aug. 83). Сенека, включивший эту игру в число занятий, на которые попусту тратится жизнь (de brev. vitae, 13. 1), с увлечением предавался этому « пустому времяпрепровождению » и был дотошным знатоком одной из труднейших игр в мяч, а именно « треугольника » (de ben. II. 17. 3— 5; 32. 1). Игра эта заключалась в следующем: на земле рисовали треугольник, и трое игроков становились по его углам. Задача была в том, чтобы не только поймать на лету мяч, но тут же « быстро и с расчетом » отбросить его обратно одному из партнеров. Действовать приходилось обеими руками; у кого левая оказывалась недостаточно проворной, того обзывали « деревенщиной » (Mart. XIV. 46). Счет мячам, упавшим на землю, вели « болельщики » , в которых недостатка не было; соотношение пойманных и упавших определяло проигрыш или выигрыш. « Треугольник » требовал напряженного, ни на минуту не ослабевающего внимания и большой ловкости. Другая игра несколько напоминала нынешний баскетбол. Играющие (их могло быть довольно много) разделялись на две партии, которые выстраивались одна против другой. За каждой партией, на довольно большом расстоянии от игроков, проводили длинную черту; посередине между обеими партиями клали мяч. Схватившие этот мяч первыми старались забросить его как можно дальше через головы противников, а те поймать и швырнуть обратно, стараясь поддать так, чтобы он упал хотя бы сразу за бороздой, проведенной позади противников. с. 141 Партия, которой пришлось переступить эту черту, считалась в проигрыше. Была еще игра, о которой мы знаем только, что маленький плотный мяч (он звался harpaston от harpazo — « похищаю » ) надо было « похитить » среди свалки множества игроков, с криком в клубах пыли гонявшихся за этим мячом по палестре (Mart. IV. 19. 6; XIV. 48).

Набегавшись и накричавшись, покрытые пылью и потом, игроки шли мыться, предварительно счистив с себя скребком пыль и масло. В Стабиевых банях возле палестры находился под открытым небом бассейн (30 м 2 ); здесь в прогретой солнцем воде мыться было приятно. Молодежь иногда и удовлетворялась только холодным умыванием, но чаще, смыв с себя грязь и пот, шли в тепидарий, отдыхали там и затем уже направлялись в кальдарий. В I в. н. э. в банях появляется особое отделение, где прогреваются в сухом горячем воздухе; называется оно laconicum.

Сенека, который был прекрасным и тонким наблюдателем и любил наблюдать и поучать на конкретном материале своих наблюдений, воспользовался баней Сципиона, чтобы уличить своих современников в их извращенном пристрастии к роскоши: « …жалким бедняком сочтет себя человек, если в стенах его бани не сверкает огромных кругов драгоценного мрамора… если вода льется не из серебряных кранов… теперь норой назовут баню, если она поставлена не так, чтобы солнце круглый день заливало ее через огромные окна, если в ней нельзя в одно и то же время и мыться, и загорать, если нельзя из ванны видеть поля и море… теперь баню накаляют до температуры пожара; рабу, уличенному в преступлении, следовало бы только здесь вымыться. По-моему, нет никакой разницы между баней нагретой и охваченной огнем » (Sen. epist. 86. 4— 12). Археологический материал подтверждает многие места этого письма. Новые бани в Помпеях (их называют Центральными, по их местоположению) не были докончены 5 , и мы не можем судить о том, как их собирались отделывать внутри, но уже самый план их говорит о том, насколько прихотливее и взыскательнее стали помпейцы за то столетие, которое отделяет постройку Малых бань от постройки Центральных. На большой палестре (200 м 2 с лишним) устроен под открытым небом, как и при Стабиевых банях, бассейн для обмывания, но он вдвое больше (около 60 м 2 ). Отдельного фригидария нет, но в аподитерии поставили ванну, наполнявшуюся с. 142 холодной водой: очевидно, решили, что с любителей холодного купания хватит и ее место с бассейном на палестре. Все три помещения — аподитерий, тепидарий и кальдарий — выходят на палестру каждое тремя широкими, обращенными на юго-запад окнами. С полудня помещения эти были залиты солнцем, и посетители, по слову Сенеки, « могли вариться при ярком свете » (вспомним, как скупо были освещены и Малые, и Стабиевы бани). Для того чтобы « вариться » , в Центральных банях было достаточно места: не только кальдарий, но и тепидарий должны были прогреваться горячим воздухом, который шел под полом и поднимался по стенам; имелся еще laconicum, где можно было пропотеть, « выпариться » в горячем сухом воздухе. Эта сухая баня считалась очень полезной, « если из организма надо было извлечь испорченные соки » (Cels. II. 17).

И в Малых, и в Стабиевых банях было женское отделение; в Центральных его нет. Мылись здесь мужчины в одно время, а женщины в другое? В маленьких городках, где не было средств выстроить особое отделение для женщин, так и поступали; в уже упомянутом Випаске, например, женщинам полагалось мыться в первую половину дня, а мужчинам во вторую, после 2— 3 часов дня. Предназначались Центральные бани для одних мужчин? Или женщины и мужчины мылись вместе? Что такой обычай существовал в Риме, мы это знаем, но все эти Галлы, Савфеи и Лекании, которых поминает Марциал и которые мылись « вместе с юношами и стариками » (III. 51 и 72; VII. 15; XI. 47 и 75), были женщинами определенного типа. К ним можно добавить еще эмансипированных любительниц спорта, которые мелькают у Марциала и Ювенала, и, возможно, женщин типа Клодии, любовницы Катулла. Во всяком случае Плиний имел основание взывать к тени Фабриция: « О, если бы он увидел… женщин, которые моются вместе с мужчинами! » (XXXIII. 153), а императоры — издавать запретительные постановления. Адриан « установил раздельное мытье для мужчин и женщин » (Hist. Aug. Adr. 18. 10), но, видимо, распоряжение это было вскоре забыто, так как Марку Аврелию пришлось сызнова « воспретить совместное мытье » (Hist. Aug. M. Ant. Philos. 23. 8). Гелиогабал разрешил его и сам « всегда мылся вместе с женщинами » (Heliog. 31. 7). Александр Север вновь запретил « смешанные бани » (Alex. Sev. 24. 2).

« Бани, любовь и вино — до старости жили мы вместе » : с. 143 неизвестный автор поставил слово « бани » впереди по требованию гексаметра, но они вправе занять это место и по своему значению в жизни древнего римлянина. Ежедневное посещение бани — оно вошло в обычай с I в. н. э. — предписывалось элементарным правилом гигиены, требовавшей соблюдения физической чистоты: в южном климате, под знойным солнцем, в тесноте, пыли и грязи городских улиц и квартир-конур это требование без ежедневного мытья было бы неосуществимо. Затем баня, по воззрениям тогдашней медицины, принадлежала к числу действенных врачебных средств, и при лечении некоторых болезней без нее нельзя было обойтись. А кроме того, бани были местом встреч и сборищ, веселых игр и спортивных радостей. Марциал, перечисляя то, чем красна жизнь, называет рядом с избранными книгами баню (II. 48). На одной из плит Тимгадского форума выцарапана игральная доска, и в ее клеточки какой-то досужий игрок постарался вписать формулу, которая объясняла, в чем смысл жизни: « охотиться, мыться, играть [в кости], смеяться — это вот жизнь » . Мы видели, с каким вкусом и усердием помпейцы украшали свои бани, а Помпеи были только небольшим и невидным городом. Богачи, современники Сенеки и Марциала, превращают свои бани в настоящие дворцы, где « один человек располагает пространством не для одного » (Mart. XII. 50. 2). Хозяин убирает их статуями и колоннами, которые « ничего не поддерживают » , но поставлены как украшение и показатель затраченных средств, устраивает искусственные водопады, чтобы слушать « шум воды, скатывающейся по ступеням » , заказывает дорогие мозаики для полов; « мы дошли до таких прихотей, что желаем ступать только по драгоценным камням » ; « наши бассейны обложены фасосским мрамором, который когда-то редко видели и в храме » (Sen. epist. 86. 6— 7). Стены инкрустировали и облицовывали разным мрамором: по словам Марциала, в бане Клавдия Этруска, сына императорского отпущенника, « в одном месте зеленел тайгетский камень и состязались своей разной окраской толстые плиты, которые вырубили фригиец и житель Ливии » (Mart. VI. 42; Stat. Silv. I. 5). Иногда добавлялся еще мрамор из Кариста (Mart. IX. 75. 7) 6 . Вся эта роскошь меркнет, однако, перед императорскими термами в Риме.

Первые термы выстроил в Риме Агриппа, завещавший их в бесплатное пользование римскому населению. Рядом с ними на с. 144 Марсовом Поле построил свои термы Нерон (впоследствии они были отремонтированы Александром Севером, почему иногда и называются Александровыми). Недалеко от Неронова Золотого дома находятся термы Тита; к северо-востоку от них, почти рядом, были Траяновы термы, где в царствование этого императора мылись женщины. Позднее воздвигнуты были термы Каракаллы, официально именуемые Антониновыми; они находились около Аппиевой дороги, за Капенскими воротами, между Авентином и Целием. Между Квириналом и Виминалом лежали термы Диоклетиана, занимавшие 13 га. Тепидарий их Микеланджело превратил в церковь, существующую и поныне. Национальный Римский музей нашел себе приют в этих же развалинах.

Лучше всего сохранились термы Каракаллы, которые уже в V в. н. э. считались одним из чудес Рима. Они занимали площадь в 11 га. Главное здание, самый « банный корпус » , лежит в парке, который окружен сплошной линией разных помещений. Справа и слева от главного входа устроены две больших экседры; перед каждой из них палестра. В задней части сада (напротив главного входа), в правом и в левом углах, две просторных залы; судя по их внутреннему оборудованию, их следует считать библиотеками; с трех сторон вдоль стен шли низенькие приступки, по которым поднимались к нишам, где хранились свитки. В центре между этими залами расположены амфитеатром ряды сидений; ряды эти несколько закругляются к обоим концам. Перед ними — стадион, смотреть на который можно было и из самих терм (из задних комнат), и с этого амфитеатра. Над ним повыше находились цистерны с водой для терм: 64 сводчатых помещения, шедших в два ряда и в два этажа. Вода для этих цистерн была отведена из Aqua Marcia.

В « банный корпус » вело четыре входа; через два центральных входили в крытые залы, находившиеся по обе стороны фригидария. Над фригидарием крыши не было; за ним на одной оси лежала большая зала, которую долгое время ошибочно принимали за тепидарий, хотя в ней нет никаких приспособлений для топки, тепидарий и за ним круглый кальдарий, купол которого (35 м в диаметре) поддерживало восемь мощных пилястров; два из них и посейчас стоят на месте. Кальдарий окружали маленькие отделения, где можно было мыться поодиночке. По обе стороны от с. 145 кальдария были расположены комнаты для собраний, рецитаций и т. п.

Среди множества всяческих помещений, находившихся справа и слева от этих предназначенных для мытья комнат, следует отметить две палестры, два больших открытых двора, окруженных с трех сторон колоннадой. Палестры эти расположены совершенно симметрично: одна — на северо-восточной, а другая — на северо-западной стороне здания, на каждую из них выходила абсида. В полу этих абсид находилась знаменитая мозаика с фигурами атлетов, относившаяся, вероятно, к IV в. н. э. (найдена в 1824 г., хранится в Латеранском музее). Императоры не только стремились к художественной отделке своих терм, не только облицовывали стены мрамором, покрывали мозаиками полы и ставили великолепные колонны: они систематически собирали здесь произведения искусства. В термах Каракаллы стояли когда-то Фарнезский бык, статуи Флоры и Геркулеса, торс Аполлона Бельведерского (не считая множества других менее значительных статуй); знаменитая группа Лаокоона была найдена в термах Траяна. Сюда приходили не только смыть грязь, здесь отдыхали. Особенное значение имели термы для бедняков, теснившихся на антресолях своих мастерских или где-то « под черепицами » в душной грязной квартире без воздуха и света с видом на грязные стены противоположного дома, до которого только что нельзя было дотянуться рукой. Какое чувство физического и душевного облегчения испытывал человек, который из тесноты, гама и безобразия своего жилья и своего квартала попадал в эти огромные залы, отделанные со всей роскошью, доступной только для императорской казны, украшенные такими произведениями искусства, которые превращали эти бани в богатейший музей! Недаром один из современных ученых назвал термы лучшим подарком, который императоры сделали римскому населению. Посетитель находил здесь и клуб, и стадион, и сад отдыха, и дом культуры. Каждый мог выбрать себе то, что было ему по вкусу: одни, вымывшись, усаживались поболтать с друзьями, шли поглядеть на борьбу и гимнастические упражнения и самим заняться ими; другие бродили по парку, любовались статуями, засиживались в библиотеке. Люди уходили с запасом новых сил, отдохнувшие и обновленные не только физически, но и нравственно.

с. 146 Состав и количество персонала, обслуживающего бани, менялся, конечно, в зависимости от их величины и характера. В римских термах работал, надо думать, не один десяток людей. В колумбариях императорского дома и знатных римских семейств есть таблички с именами рабов-банщиков (balneator), на которых, очевидно, лежал главный надзор за банями их хозяев (CIL. VI. 6243, 7601, 8742, 9102, 9216). Если городская баня была платной, то город обычно сдавал ее в аренду, и на арендатора (conductor) налагался договором ряд обязательств, выполнение которых проверялось эдилами. До нас целиком дошел такой договор из Випаска (CIL. 11. 5181): в нем указано, с какого и до какого часа бани должны быть открыты, какую плату с посетителей может взимать арендатор, в каком количестве должна иметься вода и какой штраф уплачивает арендатор при нарушении принятых им обязательств. Входная плата, как уже говорилось, была ничтожной, и естественно возникает вопрос, почему бани считались предприятием доходным? А что это было именно так, об этом свидетельствует наличие частновладельческих бань и в Риме, и в Помпеях. Суровые параграфы договора и жалкие гроши от посетителей не отпугивали предприимчивых дельцов от аренды випасской бани; греки, содержатели бань в Риме, все эти Стефаны и Гриллы, не взялись бы за дело, не сули оно им жирной выгоды.

Кроме платы, вносимой посетителями, у хозяина имелись и другие статьи дохода. Не все посетители являлись в сопровождении собственной прислуги, помогавшей при мытье, и хозяин предоставлял своим клиентам возможность пользоваться услугами его рабов, которые за скромную плату стерегли их одежду, массировали, натирали оливковым маслом, выдергивали особыми щипчиками волосы (мода императорского времени требовала, чтобы волос под мышками не было). Это один добавочный источник прибыли. Был и другой, более обильный. Сенека, рассказывая о том, что делается в банях, упоминает колбасника, пирожника и « всяких разносчиков из харчевни » , которые выкликали здесь свой товар (epist. 56. 2). Они получали от хозяина бани право торговать своим товаром в его заведении, конечно, за плату; мог он, покупая у них съестное, продавать его и от себя с некоторой « накидкой » . Есть и пить в банях было установившимся обычаем, и ели, конечно, не на ходу: хозяин устраивал при бане « ресторан » с с. 147 наибольшим доступным ему комфортом, и за этот комфорт приходилось платить. В Помпеях владелец бань в VIII районе устроил при них собственную харчевню, где посетители могли и выпить, и закусить. Оборотистый хозяин понимал, что не прогадает, беря на себя управление городской баней или строя свою собственную 7 .

Источник статьи: http://ancientrome.ru/publik/article.htm?a=1291914200